La licorne

Objet éminemment politisé, devenu l’artefact militant par excellence dans les débats de genre et d’identité, la licorne est un pur produit des mondes de l’imaginaire. Elle traverse l’histoire depuis l’incertitude des « naturalistes » grecs, proto-encyclopédistes, passés en latin à la faveur de l’apologétique chrétienne, puis revenus dans le giron de l’encyclopédie (pour « louer » l’œuvre du Seigneur)[1], glissant de là vers la défense du symbolisme de l’amour courtois, l’unicorne devenant la licorne[2], et enfin figé dans les célèbres tentures de La dame à la licorne[3]. L’ouvrage alterne histoire de l’art et philosophie, s’intéressant essentiellement à l’intervention de l’imaginaire dans l’économie de la connaissance — ou, pour le réécrire, concentrés sur la qualification ou la disqualification du sens des imaginaires dans la démarche épistémologique. La licorne n’est qu’un possible-ou-impossible objet du possible, et les philosophes parmi les contributeurs s’empareront des différents aspects de cette « possibilité » : ce que signifie la possibilité de l’existence, d’un point de vue réaliste ; le statut de l’imaginable (idéel) à partir du statut du bricolage (matériel) ; la condition téléologique de la possibilité de la licorne, qui comme espèce, qui comme individu ; l’opposition entre science et croyance ; la licorne comme symbolique de l’étrangeté ; etc.

C’est là que les promesses de la quatrième de couverture sont tenues en creux : la licorne est étudiée pour son incarnation et sa tutelle sur toute une catégorie[4]. De ce fait et par nécessité, la plupart des interventions philosophiques, pour très riches et techniques qu’elles soient, ne lèvent aucun voile sur l’usage post-moderne de la licorne et sont tenues de réduire la licorne à l’occasion d’une conversation sur le réel et sur ses limites, dans l’histoire de la connaissance, comme prolégomène à toute dialectique future sur l’imaginaire de la licorne. Nous dirions même que l’optique de l’ouvrage collectif était immédiatement condamnée à ne pas remplir le rôle qu’il s’était fixé, s’il souhaitait prendre le champ de signification et les fonctions symboliques que recouvre toute cristallisation des imaginaires au sérieux. Certes, le leitmotiv revendiqué de la démarche nous semble lui-même battu en brèche :

« Saisissant cette figure sans cesse réinventée dans toutes ses dimensions, un collectif de philosophes et de spécialistes d’histoire de l’art et de littérature lève le voile sur les mystères de cet animal-totem devenu l’incarnation de la nostalgie de l’innocence et de l’insatiable besoin de réenchantement de notre monde contemporain.[5] »

Ce décalage pourrait tenir à la relative virginité du travail contemporain sur les imaginaires en philosophie, et au fait que l’on ne puisse pas couvrir, même en un ouvrage dix fois plus long, tous les champs possibles des implications de la figure de la licorne. L’ouvrage ne prétend pas se consacrer à une décomposition des possibilités herméneutiques de la licorne comme figure des imaginaires. Il n’est pas non plus question d’une quelconque étude de l’usage, du sens et de la fonction de la licorne dans un « insatiable besoin de réenchantement de notre monde contemporain » (le monde est toujours enchanté par les générations qui le peuplent, mais peut-être à vitesses différentes). Sur un plan strictement technique, chacun des articles est individuellement passionnant et novateur, et tous se sont bien gardés de se laisser enfermer dans une présentation historico-analytique des motifs fondamentaux qui courent encore sous leur forme modernisée, dans la pop-culture, dans les jeux vidéos ou sur les pyjamas. Ainsi la licorne, extraite de son contexte contemporain pourtant largement revendiqué[6], n’est pas saisi comme figure de l’imaginaire, mais comme objet politique : soit du point de vue des théories de la connaissance (assignant anxieusement l’imaginaire à sa dépendance au réel), soit du point de vue de l’histoire de la science (et de ses méthodes de classification), soit enfin du point de vue du militantisme de l’indétermination.

« Nous avons ainsi voulu rendre à la licorne la multiplicité de valeurs et d’aspects historiques qui ont été les siens, parce qu’ils constituent l’arrière-plan de l’usage philosophique, également variable historiquement, qui a pu exister et qui existe, de cette figure. Cette richesse historique et culturelle, sentimentale et politique confère son épaisseur propre à ce motif philosophique, en cela non substituable à d’autres exemples canoniques d’objets inexistants, qui mettraient en jeu d’autres histoires, portant avec elles d’autres valeurs. Or, pour de tels objets, il est indispensable d’entrer dans ces histoires, dans leur fabrique et dans leurs usages, pour apprécier dans toutes leurs dimensions les problèmes philosophiques qui peuvent être posés par leurs moyens. Un exemple n’en vaut pas un autre. La licorne n’a pu cristalliser une telle tradition que parce que son motif représentait déjà par lui-même un vecteur incroyablement riche de croyances et d’expériences. Il importait donc d’entrer dans ce tissu, au lieu de rester dans la seule abstraction d’une interrogation métaphysique coupée de l’imaginaire et des réalités dont elle se nourrit. Traverser ainsi les frontières des disciplines et faire ressortir l’arrière-plan historique et culturel, traditionnel et vivant à la fois, de ce qui, sous la plume des philosophes, revêt habituellement l’aspect d’un objet d’enquête a priori, effaçant les conditions de son institution propre en exemple, c’était, nous l’espérons, faire preuve de réalisme philosophique.[7] »

Le début de cette affirmation nous semble contrebalancé par la contextualisation plus prudente des derniers mots, de sorte que la licorne comme figure spécifique est largement emportée par la problématisation du possible, et la licorne ne sera pas étudiée per se mais comme exemple, comme archétype des imaginaires, sinon même comme leur étiquette, bénéficiant d’une historicité à la fois indéterminée et déterminable, dans l’histoire de l’art comme dans l’histoire des sciences et l’histoire de la philosophie (Dun Scott, Descartes, Leibniz, Kant). L’intérêt de sa saisie semble moins résider dans sa singularité propre que par la place qu’elle peut prendre dans une polémique beaucoup plus vaste, presque politique, à l’échelle de la philosophie toute entière (entre relativistes, constructivistes et analytiques). C’est de ce débat plus vaste, explicitement convoqué par certaines contributions, jusque dans leurs titres[8], que nous trouvons le triple intérêt de la nécessité de cet ouvrage. Théoriquement abordable, donc, l’ouvrage se montre toutefois ardu par ses implications dans l’histoire de la philosophie.

Une limite nécessaire, mais qui appelle une suite

Alterner les contributions d’historiens de l’art avec les contributions de philosophes ne met pas en évidence le liant favorable à l’homogénéité que permettent pourtant certains travaux pluridisciplinaires collectifs, comme certains des colloques que nous avons déjà cités et qui portent sur des objets dont la force gravitationnelle est si forte que le livre est ramassé, comme un système planétaire, autour d’une orbite centralisante. Pour que l’imaginaire et la philosophie ne soient pas coupés l’un de l’autre, il faut que l’objet d’art étudié soit écrasant : le diable, le messie ou encore la sexualité, par exemple. La pluridisciplinarité a longtemps constitué le point ultime de l’étude scientifique de ces objets, et ne se montre guère problématique que depuis une trentaine d’années[9]. Les figures de l’imaginaire occupent l’activité scientifique, en sciences humaines et philosophie incluse, depuis un certain moment, et des méthodes existent pour aborder ces objets[10]. Les exemples sont nombreux, en théologie comme en littérature, ou même dans l’immense continent de l’histoire herméneutique de l’étude de l’art à partir des réseaux signifiants qui s’y déploient[11] — mais trop peu abordés par la philosophie traditionnelle qui, pour une raison qui nous échappe, jette sur les philosophes qui s’y adonnent, une teinte de suspicion (ainsi en va-t-il de Blumenberg, par exemple, qui est rarement pris au sérieux en dehors du — vaste — cercle de ses lecteurs). Il existe donc des approches, même philosophiques, qui auraient sans doute enrichi le traitement des imaginaires comme catégorie tout à fait réelle de la connaissance, mais qui aurait nui à la cohésion de l’ouvrage en ouvrant trop radicalement l’étendue de son horizon. Une telle école philosophique se serait sans doute montrée capable de faire directement lien avec l’histoire de l’art, et de compléter avantageusement les articles de phénoménologie ou de philosophie médiévale et moderne, sans renvoyer la licorne à la seule caractéristique du problème qu’elle pose. Pour autant, une telle école philosophique aurait montré combien l’ouvrage s’attaque moins à un nouveau continent qu’à une nouvelle dimension de tous les continents préexistants. La prudence de la démarche telle qu’elle se montre dans le collectif est donc à la faveur de la rigueur nécessaire pour l’objectif — diminué — posé.

La licorne est de ce fait limitée au prétexte pour statuer sur autre chose, et défendre ou attaquer des positions philosophiques pré-existantes (et largement déjà débattues, comme le statut du réel, la condition causale d’un être vivant), en évitant de traiter la licorne objectivement comme un objet de l’imaginaire, et en interrogeant sans cesse les possibilités de son apparition dans le réel. Il nous faut l’écrire encore parce que c’est important mais les réflexions philosophiques de l’ouvrage, prises individuellement, sont passionnantes et abordent des enjeux fondamentaux des modes de constitution du savoir, de sorte que l’ensemble donne à l’objet théorique « licorne » une nouvelle épaisseur, une nouvelle strate de signification : celle d’une catégorie épistémologique. Cependant, elles ne doivent pas grand chose à la pratique mythique, antique, moderne ou post-moderne, de la licorne, c’est-à-dire à ses usages esthétique et symbolique. Or la philosophie s’appuyant sur l’histoire de l’art (mais aussi des arts numériques) aurait beaucoup (trop) à dire d’un tel objet, pris pour son caractère signifiant et fonctionnel. Eu égard à la quatrième de couverture, nous craignions de trouver une réflexion philosophique écartelée par la médiation de l’une des figures qui se trouve saisie à tous les coins numériques, depuis plus de dix ans, dans des contextes très étrangers les uns aux autres : dans les films, dans les mèmes, dans les expressions, les cosplays, dans certains clips, certains running-gag, dans l’esthétique cyberpunk, etc.

Les spécialistes d’histoire de l’art ont permis d’inscrire l’objet dans son origine scientifique et emblématique, justifiant l’évocation répétée du contexte d’apparition et les conditions plastiques dont dépend la tradition de la licorne, de sorte que certaines de leurs contributions se recoupent — les supports de la tradition artistique de la licorne paraissent n’avoir pas été infinis. Ainsi nous a-t-il paru en fin de compte que l’objet n’a pas pu être épuisé en ce qu’il était par la philosophie pure, renvoyant la licorne au support d’une spéculation propédeutique sur les conditions du connaissables, au titre d’une figure de l’imaginaire, et réduisant par le fait même l’imaginaire à la problématisation de ses liens avec le réel, et non à l’efficience de ses usages épistémiques et symboliques[12]. Il y aurait peut-être là l’occasion de renouveler les modes de questionnement des théories de la connaissance, non plus à partir d’un fétichisme de la problématisation de l’accès au « réel », mais à partir de la compréhension, par exemple, de la « valence » d’une figure mythique dans un discours sur le réel[13].

Autrement dit, si nous devions juger de l’importance de cet ouvrage dans le champ de l’activité scientifique contemporaine, nous dirions simplement qu’il faut un deuxième volume. N’est-ce pas d’ailleurs le sens de la conclusion de Markus Gabriel, lorsqu’il écrit que :

« Heureusement, nous avons une prise préthéorique sur la réalité. Elle se manifeste à nous-même. Parfois, on la comprend mal. Mais si on peut la comprendre de travers, ce n’est que parce qu’il y a une infinité de choses que nous comprenons bien, de fait. C’est pourquoi nous pouvons découvrir de nouvelles choses à propos des licornes si nous continuons de les étudier. Ce que nous n’allons jamais découvrir, en revanche, c’est qu’en fait elles n’existent pas, parce que c’est tout simplement faux.[14] »

Il s’agirait « simplement », et c’est bien le point que tente de défendre cette recension depuis ses premiers mots, de décomposer cette prise « préthéorique », mais en donnant à cette « saisie du réel » la légitimité d’une prise qui ne serait pas « prérationelle » — bien au contraire. L’imaginaire est une prise préthéorique, mais tenant d’une rationalité autre, qui n’a rien à envier aux mathématiques ou à n’importe quel positivisme du point de vue des théories de la connaissance. C’est bien dans la fameuse théorie des trois types de « pensées », déployée par Maïmon pour compléter, et défendre en l’explicitant, la doctrine kantienne des anticipations de la perception, que nous pourrions trouver les moyens de ne plus « comprendre mal » cette prise préthéorique dont dépendent pourtant toutes les conditions formelles du théorique.

Pourquoi donc ne pas proposer dans un deuxième volume une série d’études qui précisent les implications de ce « gouffre » que l’on ouvrirait en s’intéressant à d’autres pratiques philosophiques à propos des imaginaires ? Pourquoi ne pas y étudier ce qu’ont pu signifier, de façon diachronique, par exemple, ou en herméneutique, l’évolution des formes de la licorne[15]. Il y a maintenant, nous croyons, d’autres questions fondamentales, remontant au moins à Kant, à poser, à partir de l’irréductible singularité de la figure de la licorne, de ses formes, de sa mutabilité, des étapes de son évolution et de la plurivocité contemporaine de son usage, sur les imaginaires. En définitive, ce qu’il faudrait en dernière instance « reprocher » à cet ouvrage, c’est d’avoir eu la prudence et l’intelligence de ne pas se précipiter, et la frustration que le lecteur pourrait ressentir, en ce que le « voile » sur la licorne n’est que partiellement levé, sera admirablement compensé par la profondeur et le précision de chacune des contributions, en philosophie comme en histoire de l’art.

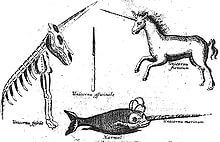

[1] — Rémy Cordonnier, « Une créature du bestiaire », pp. 75-102.

[2] — Sophie Albert et Jean-René Valette, « À la croisée des sens, des genres et des discours : Licorne et uniforme dans quelques textes français des XIIe-XIVe siècles », pp. 131-164.

[3] — Béatrice de Chancel-Bardelot, « Une mystérieuse tenture », pp. 15-24.

[4] — Un peu de la même façon qu’une étude sur la symbolique post-moderne du prédicat « zèbre » réfléchirait aux significations entre l’animal véritable, ses milieux de vie, ses habitudes, son alimentation, et l’usage qui en est fait depuis quinze ans, d’abord pour ses rayures, et l’imaginaire s’emparant de toutes les significations possibles de l’animal, par jeu de l’activité des imaginaires, pour décrire une nouvelle catégorie de l’appréhension noétique, donc de la connaissance. Les « zèbres » désignant les personnalités « à zébrures », en psychologie.

[5] — Quatrième de couverture.

[6] — La seule contribution directe selon l’usage contemporain de la licorne est celle d’Anne Besson qui, après avoir associé la licorne à l’enfance conduit sa réflexion à proximité de la problématisation des études de genre.

[7] — Jocelyn Benoist et Véronique Decaix, Introduction, Paris, 2021, p. 11.

[8] — Nicholas Stang, Les licornes de Kant ; Jean-Baptiste Rauzy, Leibniz et le défi de l’intégration ; Wouter Goris, Duns Scot et la théorie des mondes possibles.

[9] — Nous pourrions comparer de façon avantageuse deux colloques ayant étudié le même objet, Faust, mais à vingt-cinq ans d’intervalle — vingt-cinq années décisives sur le plan de la pratique scientifique : Faust, Cahiers de l’Hermétisme, Paris, Albin Michel, 1977 et Jean-Yves Masson (dir.), Faust, ou la mélancolie du savoir, Actes du colloque organisé à l’Université Paris X-Nanterre, les 3, 4 et 5 mai 2001, Paris, Desjonquères, 2003. Une lecture comparée des types de représentation des implications de la figure faustienne serait à ce titre plus qu’instructive. Une révolution copernicienne est passée entre les deux.

[10] — Il n’est pas question de réduire toute méthode à l’analyse herméneutique, ou au structuralisme, ni même au néo-structuralisme. Les exemples d’ouvrages homogènes réunissant pour chacun des actes de colloques autour d’un tel « centre de gravité » si lourd qu’il harmonise la pluridisciplinarité de ses différents participants sont nombreux et nous en citerons quelques uns dont la méthode est toujours efficace, et chaque fois distincte des autres. Prenons donc par exemple Thomas Römer, Bertrand Dufour, Fabian Pfitzmann, Christoph Uehlinger (éds.), Entre dieux et hommes : anges, démons et autres figures intermédiaires. Actes du colloque organisé par le Collège de France, Paris, les 19 et 20 mai 2014, Fribourg, Presses Académiques de Fribourg, 2017 ; ou Françoise Lavocat, Pierre Kapitaniak, Marianne Closson, Fictions du diable, Genève, 2007, qui est peut-être pour nous l’un des plus beaux exemples de réflexion pluridisciplinaire sur une figure des imaginaires. Il faut ajouter que ces « centres de gravité » bénéficient tous d’une historicité admise comme évidente par tous les milieux, scientifiques et populaires, de sorte que la licorne se trouve de ce point de vue très désavantagée.

[11] — Que l’on songe seulement à l’un des opus les plus brillants de cette belle et longue pratique de la pluridisciplinarité, récemment rééditée par le travail admirable de Philippe Despoix et Georges Leroux, tous deux membres de l’Université de Montréal, au Québec : Raymond Klibansky, Erwin Panofsky et Fritz Saxl, Saturn and Melancholy, Studies in the History of Natural Philosophy, Religion, and Art, publié pour la première fois en 1964, réédité en 2019 par les éditions McGuill University Press. Toute la tradition de la problématisation des systèmes symboliques dans la réception de l’histoire de l’art, à laquelle l’historien allemand Aby Warburg consacra sa vie (1866-1929), trouve dans cet ouvrage l’une de ses incarnations, ou plutôt, l’un de ses héritages. On sait que le philosophe allemand Ernst Cassirer pratiqua la « librairie Warburg » et suivit en partie l’exil des livres lors de l’ascension de l’allemagne nazie. Si sa « rencontre » avec la librairie eut une grande influence sur l’édification de sa Philosophie des formes symboliques, il est dit qu’il ressentait la nécessité de son système avant la rencontre (pour plus à ce sujet, voir Maud Hagelstein, Origine et survivances des symboles. Warburg, Cassirer, Panofsky, Hildesheim, Olms, 2014). Là encore, ce ne sont que certains exemples, mais la littérature scientifique anglo-saxonne recèle de bien d’autres exemples en la matière.

[12] — Quoique la contribution de Guy-Félix Duportail ait avancé dans une direction dont nous avons trouvé que les arguments appartenaient à la même famille que celle des travaux de Cassirer et Blumenberg sur les formes symboliques, le langage et la métaphore.

[13] — Préoccupation qui nous paraît avoir animé la contribution de Nicholas Stang, « Les licornes de Kant », pp. 103-128, et tout particulièrement ses dernières pages, conclusives.

[14] — Markus Gabriel, « La possibilité d’une licorne », pp. 309-310.

[15] — Proposition effleurée par la contribution de Sophie Albert et Jean-René Valette, À la croisée des sens, des genres et des discours, pp. 131-164, par le passage du masculin au féminin, et la mutabilité idoine de ses attributs.