Claire Petitmengin, chercheur dans le domaine de la connaissance et de la conscience, également pratiquante bouddhiste, a publié en 2007, aux éditions Dervy, Le Chemin du milieu. Introduction à la vacuité dans la pensée bouddhiste indienne, une étude claire et pertinente « de la question de la vacuité » (p. 185). Les « recherches actuelles [de l’auteur], commencées sous la direction de Francisco Varela, […] pratiquant bouddhiste, portent sur l’expérience subjective et les méthodes qui permettent de l’explorer et de la décrire » (p. 10). Même si les références au bouddhisme ancien s’avèrent relativement peu nombreuses dans l’ouvrage, l’auteur prétend vouloir éclairer le bouddhisme en remontant à ses « sources » (p. 9) et fournir des « points de repères historiques et conceptuels permettant d’aborder la pensée […] du bouddhisme des origines […] et la notion de vacuité qui en est le cœur ». C’est « la triple rencontre du bouddhisme indien à l’université, du bouddhisme tibétain vivant, et des sciences cognitives modernes » qui a motivé l’écriture de cet ouvrage, version finale du mémoire qu’avait rédigé l’auteur après avoir suivi les cours de Guy Bugault à la Sorbonne et les cours de sanskrit donnés par Armand Minard à l’E.P.H.E.

Claire Petitmengin a repris, actualisé et complété son mémoire sur la vacuité « dans l’objectif de rendre plus accessibles les travaux universitaires sur le bouddhisme indien, tout en créant des liens avec l’expérience méditative ». L’auteur parvient effectivement à « établir un pont entre les mondes encore cloisonnés des sciences cognitives, des pratiquants bouddhistes, et de la recherche universitaire sur le bouddhisme ». Comme c’est la fascinante école « du milieu » (Mādhyamika) qui « a poussé la doctrine de la vacuité universelle jusque dans ses plus extrêmes conséquences », c’est sur l’enseignement de cette école extraordinaire que l’auteur s’attarde le plus, en s’appuyant sur les ouvrages de son fondateur, Nāgārjuna, et de son commentateur Candrakīrti (p. 16). Tout au long de l’ouvrage, l’auteur ne cesse d’insister sur le primat de la pratique méditative sur la « théorie » bouddhiste, des expériences réalisées sur les « concepts abstraits » (p. 35). De là un ouvrage qui allie savamment la concrétude à la conceptualité, la clarté à l’analyse détaillée et la pédagogie à l’érudition.

L’échec réussi du langage.

L’enquête de l’auteur ne révèle pas seulement qu’il y a un « échec même du langage et de la raison pour dire l’être et le penser, et [un] échec de l’être tout entier pour exister » (p. 185) : C. Petitmengin établit surtout que ces échecs « sont, au sein de la réalité de surface, un signe de la réalité ultime ». La pensée ne peut saisir de la vacuité qu’une « oscillation dialectique indéfinie entre le langage et le silence, entre l’élan et l’arrêt » (p. 185). Mais il est possible d’appréhender chaque phénomène comme « une occasion d’éveil » et d’atteindre l’illumination « « à chaque instant » », comme le déclare déclare Ouang Tchouk Dorjé. Nous pouvons « observer de manière disciplinée la micro-dynamique de nos processus cognitifs et émotionnels, et […] remonter jusqu’à leur source » (p. 186).

Les traductions en français du vocabulaire sanskrit sont satisfaisantes, parfois très heureuses, comme dans le cas du terme avidyā, rendu par « nescience » (p. 107) et « inscience » (p. 109), ou dans le cas de prapañca, traduit par « expansion, prolifération, différenciation, élaboration mentale » (pp. 194-195). Il aurait cependant été préférable de recourir au pāli plutôt qu’au sanskrit lorsqu’il s’agit du bouddhisme ancien, du moins concernant les textes de l’école Theravāda.

Les démarches de l’auteur

Dans l’Avant-propos, l’auteur appelle à un dialogue entre pensée bouddhiste et sciences cognitives modernes, et il explicite les raisons pour lesquelles « la pensée bouddhiste est, pour nous Occidentaux, difficile d’accès » (p. 8). Après des remerciements et des indications sur la prononciation des termes sanskrits, suivent quatre parties de longueurs forts variables (de vingt à quatre-vingt pages), divisées en plusieurs chapitres eux-mêmes de taille très inégales (entre huit pages et quarante-sept pages). Après une courte conclusion, l’auteur propose un lexique bien fourni, ainsi qu’une bibliographie éclairante, qui omet cependant Instant et cause de Lilian Silburn et Philosophie occidentale et concepts bouddhistes de Joseph S. O’Leary, dont la lecture aurait pu grandement enrichir le contenu du Chemin du milieu.

Dans l’Avant-propos, l’auteur appelle à un dialogue entre pensée bouddhiste et sciences cognitives modernes, et il explicite les raisons pour lesquelles « la pensée bouddhiste est, pour nous Occidentaux, difficile d’accès » (p. 8). Après des remerciements et des indications sur la prononciation des termes sanskrits, suivent quatre parties de longueurs forts variables (de vingt à quatre-vingt pages), divisées en plusieurs chapitres eux-mêmes de taille très inégales (entre huit pages et quarante-sept pages). Après une courte conclusion, l’auteur propose un lexique bien fourni, ainsi qu’une bibliographie éclairante, qui omet cependant Instant et cause de Lilian Silburn et Philosophie occidentale et concepts bouddhistes de Joseph S. O’Leary, dont la lecture aurait pu grandement enrichir le contenu du Chemin du milieu.

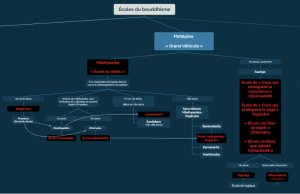

La première partie propose « une approche historique de la question de la vacuité », une étude de « la critique que fait le bouddhisme ancien de la notion de substance ou de soi » (p. 16). Après avoir évoqué « les connotations concrètes du mot sanskrit śūnya » – terme que l’auteur aurait alors pu traduire par « bulléité » – Claire Petitmengin retrace « l’histoire de l’emploi philosophique » de ce terme et étudie les « crises successives qui ont finalement donné naissance à la doctrine de la vacuité (śūnyavāda) dans le Grand Véhicule » (p. 21). Après un exposé de la critique de la notion de soi (ātman), l’auteur décrit les « caractères des […] éléments ultimes et seuls réels », les dharma (p. 24). Le second chapitre fournit une liste des différentes vacuités qui est relativement longue, passablement lassante et dont l’intérêt ou l’utilité semblent limités.[1] La seconde partie étudie « l’épanouissement de la doctrine de la vacuité » dans les Sūtra de la Perfection de la Sagesse (Prajñāpāramitasūtra) et dans l’école Mādhyamika, à partir de la distinction entre vérités (ou réalités) conventionnelle et ultime. La question de la vacuité est étudiée « à travers les ouvrages des deux principaux maîtres de l’école Mādhyamika, Nāgārjuna et Candrakīrti ».[2] Par la suite, C. Petitmengin expose « le point de vue Mādhyamika-prāsaṅgika », en s’appuyant sur les commentaires de Candrakīrti (p. 67).

La troisième partie est consacrée à l’influence de la doctrine Mādhyamika de la vacuité sur cet autre courant du Grand Véhicule qu’est « l’école de la conscience » (Vijñānavāda),[3] fondée au IVe siècle par Asaṅga et Vasubandhu. L’objectif est ici de « relever certains points relatifs à la question de la vacuité par lesquels [ce courant] se distingue du système Mādhyamika, en nous aidant en particulier des critiques que Candrakīrti a formulées à l’endroit des Vijñānavādin » (p. 143). Enfin, la dernière partie offre « un aperçu des techniques méditatives qui conduisent à l’expérience de la vacuité » (p. 17). Le but est alors de « tisser quelques liens entre l’introduction théorique à la notion de vacuité qui vient d’être présentée, et l’expérience méditative, à partir de textes et d’enseignements oraux du bouddhisme tibétain » (p. 167).

Comme la doctrine du Mādhyamika insiste sur la « vacuité » de tous les phénomènes,[4] elle n’offre « presque aucun contenu positif : elle se réduit en grande partie à une critique des doctrines antérieures » (p. 16). La vacuité est, elle aussi, vide, c’est-à-dire relative « à son opposé, le non-vide, et inintelligible sans lui » (p. 52). Ce qui ne veut pas dire que le monde phénoménal est réel, mais que « pour rejeter l’irréel, nous ne disposons que de moyens […] irréels ». Le nirvāṇa lui aussi est « illusoire et vide de nature propre », autant que le saṃsāra (p. 53). Quant aux éléments ultimes, les « dharma », leur statut est intermédiaire entre être et non-être dans les Sūtra de la perfection de sagesse (les Prajñāpāramitāsūtra). Leur réalité est conventionnelle, analogue à celles des illusions. Leur tentative d’exister échoue et la réalité conventionnelle est le moment initial où ils « essaient d’être, tout en étant sur le point d’échouer ».[5] En se niant et en se contredisant elle-même, la réalité empirique, conventionnelle, nous donne « un indice de son caractère vide et illusoire » (p. 69).

L’aposiopèse de la réalité.

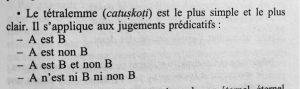

Les questions métaphysiques, portant sur l’essence « de la réalité telle qu’elle est au-delà des apparences » (p. 76), n’admettent aucune réponse dépourvue de vue fausse et elles sont « vides de sens ». Le Bouddha estime en effet qu’« on ne peut rien dire d’exact sur le réel ». La réalité ultime est en quelque sorte « silencieuse » et, dans son cas, il n’y a pas de distance possible entre le signe et son objet. Le nirvāṇa est réel, simplement la non-dualité est ineffable, tout comme l’est l’expérience du réel. Il faut concevoir une « « voie moyenne » […] entre l’être et le néant » (p. 79) et les Mādhyamika proposent « une critique implacable et très subtile de toutes les catégories de la pensée rationnelle et de toutes les positions philosophiques » (pp. 79-80).

Pour prouver la vacuité, Nāgārjuna montre « le caractère auto-contradictoire » et auto-destructeur de chaque thèse, ce qui ne prouve pas la vérité de l’antithèse ni n’exige de démontrer ou d’adopter cette dernière. Il s’agit de critiquer « toutes les thèses sans en adopter aucune » (p. 83). Contre T. Murti, l’auteur montre que la contradiction interne ou les antinomies que révèle le Mādhyamika ne se situent pas seulement dans le langage, dans la raison, mais aussi « dans l’être lui-même » (p. 85). La réalité conventionnelle s’auto-détruit, se vacuise et la dialectique Mādhyamika est cette auto-destruction, qui est « le signe de la réalité ultime ».

« Les réfutations de Nāgārjuna sont à situer sur le même plan ontologique » que les relations (identité, différence, succession, etc.) qui engendrent la réalité conventionnelle. « Elles dérivent de l’échec de ces relations à poser [ou produire] des êtres » (pp. 92-3) et elles décrivent « un mouvement d’auto-destruction, d’auto-libération, qui affecte l’être même ».[6] Elles traduisent aussi le « mouvement d’abandon et de résorption de la saisie dualiste », mouvement vécu dans la méditation. Les négations de Nāgārjuna sont « un mouvement d’apaisement de l’être même ».

Quel est l’être de la réalité conventionnelle ?

L’illusion (saṃvṛti) est « la manifestation d’une exigence de réalité, le prapañca » (p. 112). Cette exigence a une « existence fausse et illusoire » et si « elle ressurgit constamment […], cette tentative pour exister échoue » (pp. 112-3), car elle opère à travers la production conditionnée : la différenciation ne pose des êtres « qu’en les opposant » (p. 113). Nous disions que dans Figures du néant et de la négation entre Orient et Occident, la référence de Françoise Dastur « à la critique bouddhiste de la notion de sujet, indissociable d’une méfiance certaine envers le langage, laisse globalement de côté le bouddhisme ancien. Pourtant l’analyse du terme papañca aurait certainement permis […] de compléter l’analyse de l’usage paradoxal du langage dans […] le Mādhyamaka ». Nous pouvons désormais louer Claire Petitmengin pour l’attention qu’elle accorde à un terme (papañca) qui, notons-le incidemment, signifiait dans le bouddhisme ancien la « prolifération des concepts, complications mentales, chaos mental » (Michel Henri Dufour, Dictionnaire Pâli-Français du Bouddhisme originel), « l’extension du monde et en particulier la série des transmigrations, mais aussi les causes illusoires de celles-ci » (J.P. Osier, in Dhammapada, éd. Gallimard Flammarion).[7] Quoi qu’il en soit les êtres conventionnels n’ont pour le Mādhyamika « qu’une existence relationnelle, ils tiennent leur être les uns des autres » et, en ce sens, la réalité de surface est « « support réciproque » […], écrit le maître bouddhiste Candrakīrti, en tant qu’elle est relativité » » (p. 113). La relativité détruit les êtres « en les vidant de leur nature propre, c’est-à-dire d’eux-mêmes. Mais elle leur donne en même temps une apparence d’existence, une « pseudo-réalité » » (pp. 113-4). La vacuité de certaines illusions, plus précisément leur courte durée, « leur naissance et leur disparition « faciles » », illustre et montre ou indique « la vacuité de ce qui apparaît solide et réel », la contradiction, « dans tous les dharma, entre naissance et disparition ».

Ce qui donne aux entités mondaines (dharma) leur semblant d’être, leur apparence d’existence ou leur existence de surface, ce sont les « relations même qui les privent d’existence réelle » (p. 117). La vacuité, intermédiaire entre être et néant, est une « combinaison […] de l’être et de son annulation, de l’affirmation […] et de la négation » (p. 121). La réalité de surface et la réalité ultime sont identiques, comme le sont le saṃsāra et le nirvāṇa, parce que la réalité de surface est annulée dès l’origine, les choses sont vides « de toute éternité » (p. 122). Construction et destruction, saṃsāra et nirvāṇa, sont simultanés : le nirvāṇa est « la « construction abolitive » » du saṃsāra (p. 124). La vacuité n’est pas une chose ou un objet, consistant en « l’annulation d’un être préalablement existant », mais elle est « l’énergique [combinaison] de l’être et de son annulation ».

Ineffabilité et désignation métaphorique de la réalité ultime.

La réalité ultime peut être suggérée, montrée, « à l’aide d’expressions conventionnelles », comme la fumée est le signe d’un feu qu’elle permet de découvrir (p. 129). Les métaphores de la réalité ultime sont possibles uniquement parce que la réalité de surface est elle-même une métaphore de la réalité ultime. La réalité ultime est indiquée, désignée métaphoriquement et connue par la réalité de surface, par la vacuité de celle-ci, par l’auto-négation de la réalité de surface, par son « auto-contradiction », son auto-destruction qu’est la dialectique Mādhyamika, donc par les négations des Mādhyamika. La vacuité ne doit pas considérée comme un être, ni devenir objet d’attachement : elle ne signifie pas qu’il y a non-x, mais seulement qu’il n’y a pas x. De ce point de vue, je dirais que la négation qu’elle implique est externe et non pas interne (elle est ce que l’auteur appelait plus haut « négation pure », p. 81).

« Comprendre la vacuité, c’est comprendre qu’il n’y a rien à comprendre, trouver que les dharma sont introuvables […], accepter qu’ils sont insaisissables » (p. 137).

L’auteur cite un ancien sūtra dont il omet de donner la référence exacte et qui compare la vie humaine à « une rivière de montagne qui va loin et coule vite, entraînant tout avec elle » et ne s’arrêtant jamais de couler. Il s’agit du Discours sur les instructions d’Araka (Arakenanusasani Sutta, AN 7.70). W. Rahula rapproche d’Héraclite dit « l’Obscur » (VIe-Ve siècle av. J.-C) cet « Araka qui, exempt de désirs, vivait dans un passé obscur », avant l’apparition du Bouddha (VIe ou Ve siècle av. J.-C).[8] J’ose donc me demander si « Araka » n’est pas la transcription en langue indienne du nom « Héraclite »…

L’espace méditatif.

Une des originalités les plus appréciables de l’ouvrage est l’insistance sur un certain « espace » qui serait « la dimension de notre expérience où [le travail méditatif] se déroule […] la dimension où se joue l’entraînement méditatif ». Cet espace rendrait possible nos sensations, pensées, paroles, ainsi que « toute compréhension, de toute création ».[9] L’auteur l’associe à un certain « état d’épuisement, de dénuement », mais aussi à la grandeur, l’ouverture, la fluidité, la luminosité et la clarté.[10] Il y a là une piste de réflexion qui mériterait d’être poursuivie au moyen de recherches approfondies. L’auteur indique aussi à juste titre que la méditation a pour effets des perceptions plus vives ou plus claires, une pensée « plus fluide, rapide et incisive », l’apparition imprévue, aisée et spontanée, de « solutions insoupçonnées » (p. 181). Cet état conjugue détente, ouverture à l’imprévisible, vigilance, oubli, étonnement, émerveillement, perception de la singularité et de la nouveauté, mais aussi « vulnérabilité, […] fragilité, […] dénuement ». De là la générosité, le don gratuit et, finalement, l’amour.

« La seule manière de comprendre la vacuité, c’est de l’évacuer à son tour » (p. 162).

Les préjugés sur la méditation.

Si l’on laisse de côté les rares erreurs d’inattention,[11] la question se pose de savoir si la recherche et la méditation ont réellement besoin d’« une direction » indiquée à l’esprit par la métaphore de la vacuité.[12] Pour reprendre les mots de Michel Bitbol (La Conscience a-t-elle une origine ?), « y a-t-il une orientation à adopter, une nouvelle poussée à exercer, pour rejoindre le domaine de l’être ? Ou cette thématique du chemin à parcourir, de l’effort à faire (en direction de l’être), n’est-elle qu’une métaphore incertaine de plus ? » ! La méditation est le vide total de l’esprit, ce qui ne signifie pas que la métaphore de la vacuité doive indiquer une direction à la méditation. D’autant moins que l’auteur estime que « la voie méditative […] consiste à se retrouver exactement là où l’on est » (p. 167). En termes bitboliens : « parcourir la voie signifie […] franchir un demi-pas à reculons pour réintégrer la scène vide de l’ainsi ».

Il n’est pas évident que la pratique de la vision pénétrante suppose d’être attentif aux pensées, aux phénomènes mentaux ou à leur flux et d’en prendre conscience, alors que ce flot ou ces pensées sont censés avoir déjà été apaisés, abandonnés et lâchés, lors de la pratique préalable du calme mentale.[13] Certes, c’est pour simplifier son propos que l’auteur décrit « la voie méditative […] comme un itinéraire progressif, constitué d’une succession d’étapes ». Rappelons qu’il reconnaît, à juste titre que, ce chemin consiste à revenir là où nous sommes déjà. Mais l’« accès direct » me semble être la seule forme possible de ce « non-chemin », et non pas seulement une forme parmi d’autres, contrairement à ce qu’affirme l’auteur.[14] Difficile, en outre, de considérer comme un simple expédient facilitant la compréhension l’affirmation de l’auteur selon laquelle la stabilisation de l’attention « requiert un entraînement régulier, elle prend du temps » (p. 36), ou encore les références à des répétitions innombrables et inlassables d’un même « geste d’abandon », ou à un apaisement progressif de certaines activités mentales.[15] Le problème que poserait le dialogue – que l’auteur appelle de ses vœux (p. 8) – entre pensée bouddhiste et sciences cognitives modernes n’est-il pas qu’il renforcerait le préjugé naïf, mais très (trop ?) répandu, selon lequel la méditation serait une voie, une pratique ou une technique, une démarche volontaire et délibérée, impliquant un effort, un motif, une direction, ainsi qu’une progressivité ou une gradualité, c’est-à-dire le temps psychologique ?

Il n’est pas non plus certain que « pour apprendre à méditer, il [soit] nécessaire de suivre les instructions d’un enseignant de méditation qualifié » (p. 163). Le Buddha préconisait au contraire d’être à soi-même sa propre « île (dīpā) » ou « lumière », son propre « refuge (saraṇā) », ajoutant que ne devrions adopter aucun autre refuge (anañña saraṇā).[16] Ne lit-on pas dans le Dhammapada qu’« en vérité, soi-même (attā) est son propre maître (attano nātho), qui d’autre pourrait l’être ? ».

S’agissant de la méditation, il persiste une tension, voire une contradiction, dans le propos de l’auteur, entre effort et détente, entre discipline et abandon, souci et lâcher prise, etc. L’auteur évoque des comportements et attitudes[17] qui peuvent paraître en réalité contraires à la méditation véritable, tout comme le sont la volonté, l’effort plus ou moins laborieux et la peine qu’ils impliquent.[18] De plus l’auteur estime que la méditation consiste à « s’entraîner à discerner la nature essentielle des phénomènes physiques et mentaux » (p. 35), mais le terme traduit par « méditation », à savoir bhāvanā, aurait mérité une glose plus approfondie.[19] Ajoutons que la « vision profonde » semblerait mieux comprise si elle était envisagée comme une conséquence naturelle, voire inévitable, de l’attention plutôt que comme une pratique, une activité volontaire ou délibérée. Si « une idée très claire de la nature des phénomènes », élaborée « par l’étude », « constitue finalement un obstacle, un voile dont il est nécessaire de se libérer » (p. 175), il est permis de douter qu’elle soit d’une quelconque utilité « au début du chemin » ! Surtout si cette voie n’est pas réellement progressive, ni soumise à la successivité, comme l’admet l’auteur. Et si elle ne peut prendre que la forme d’un accès direct, comme nous le soutenons.

La clarté intuitive de l’ouvrage se fait parfois au prix de la clarté discursive. Par exemple l’interrogation de l’auteur sur les rapports entre la réalité de surface et la réalité ultime aurait peut-être gagné à être formulée par l’alternative entre phénoménisme épistémologique et phénoménisme ontologique.[20] On peut s’étonner que le mot « idéalisme » n’apparaisse jamais dans l’ouvrage. Quant à l’enseignement de l’école de la « voie de la conscience (Vijñānavāda) », n’est-il pas douteux, incertain et extravagant ?! Seule existerait la pensée et la croyance à l’existence de la matière extérieure serait fausse ! Les choses ne seraient « que des représentations psychiques, elles se rédui[rai]ent à la pensée qui les fait connaître » et qui, quant à elle, serait bel et bien réelle (p. 147) ! La « conscience base de tout ou conscience réceptacle (âlayavijñâna) » des semences karmiques produites par les actes passés – se donne comme un succédané phénoméniste de l’ātman. On comprend que certains Mādhyamika aient critiqué cette philosophie qui leur semblait faire réapparaître l’ātman brahmanique. Et la discussion entre Vijñānavādin et Mādhyamika au sujet de l’éventuelle capacité de la pensée à se connaître elle-même, ainsi que du rapport entre conscience de soi et mémoire, semble n’être qu’une resucée d’une controverse plus ancienne entre Mahāsāṃghika et Theravādin.[21]

Quel statut pour la logique et la rationalité ?

Le point faible de l’ouvrage réside peut-être dans le manque d’approfondissement du statut de la logique et de la rationalité dans le Mādhyamika. Les indications que l’auteur apporte à ce sujet sont relativement rares, éparses. Tout en affirmant que Nāgārjuna critique « toutes les thèses sans en adopter aucune » (p. 83), qu’il les réduit « toutes […] à l’absurde »,[22] l’auteur évoque « la thèse Mādhyamika de l’identité » des deux réalités,[23] ainsi que « la thèse de la « vacuité de toutes choses » »,[24] qui serait « le point central de la doctrine du bouddhisme Mahāyāna » ! Dans ce cas, ne faut-il pas aller jusqu’à admettre, comme l’a soutenu J. S. O’Leary, que pour le Mādhyamaka, la logique est valide au plan conventionnel, car sur ce plan la notion de vacuité possède des prémisses et des conséquences logiques ? Le Mādhyamaka défendrait des thèses et possèderait une « conviction ontologique précise », conquise progressivement, par la réfutation des autres philosophies.

Une autre difficulté concerne la compatibilité entre l’affirmation selon laquelle « le principe de la vacuité » s’inclut lui-même (p. 55) et l’idée que « le Mādhyamika reste étranger à sa propre critique » (p. 81). C’est-à-dire que la vacuité est elle-même vide et que la critique proposée par le Mādhyamika « repose sur des arguments reçus dans le monde, mais qu’il ne fait pas siens » (pp. 81-2) ; il n’est pas besoin d’arguments particuliers pour montrer « l’absurdité de tous les arguments ». Autrement dit, réfuter une thèse ou montrer sa fausseté ne prouve pas la vérité de l’antithèse et n’oblige pas à accepter celle-ci. À ce sujet, l’auteur insiste sur l’idée que la contradiction interne des vues, ou les antinomies du Mādhyamika, se trouvent « dans l’être lui-même, et non pas seulement dans la raison » (p. 85), puisque le Mādhyamika « ne sépare pas les représentations et les choses » (p. 84), la connaissance et l’être.[25] Certes, mais le Mādhyamika ne confond pas non plus représentations et choses sans distinction… Petitmengin ajoute que la réalité ultime étant non-duelle, dans son cas ce qui se contredit peut exister. De ce fait, « les énonciations à son sujet ne sont pas des propositions […] logiques » (p. 131). La réalité ultime, rappelons-le, est la négation ou annulation de la réalité de surface et elle est indiquée ou désignée par celle-ci, par l’auto-contradiction ou auto-destruction de la réalité de surface, donc aussi par les négations des Mādhyamika.[26]

Il reste difficile de savoir si Claire Petitmengin limite la validité de la logique au plan conventionnel, ou si elle l’étend au plan ultime, comme le fait J. S. O’Leary. Ces deux auteurs proposent des interprétations semblables de la vacuité de la vacuité.[27] Mais rappelons que pour O’Leary, seule l’analyse rationnelle peut dissiper l’ignorance, en démontrant que « la réalité ultime ne peut être saisie par la logique ». Il ne serait possible de transcender la logique que par la logique elle-même. De sorte qu’au plan ultime, la raison et la logique ne seraient pas de « simples expédients construits pour satisfaire un besoin passager ». Nāgārjuna se soumettrait aux contraintes de la rationalité sans s’y attacher : il utiliserait la rationalité comme un instrument thérapeutique, sans lui attribuer une prise positive sur le réel ultime. La méthode Mādhymaka serait « dialectique […], critique » et capable de s’appliquer réflexivement à elle-même, sans être thétique et « sans négations dogmatiques ».[28] Cela ne paraît pas être l’opinion de C. Petitmengin, qui ne semble pas ici identifier « l’être même » à la réalité ultime, mais seulement à la réalité de surface. Néanmoins les deux auteurs soulignent également que la convention conduit à l’ultime, dont elle est soit l’indice, la désignation, pour C. Petitmengin, soit « l’apparition même », pour J. S. O’Leary.

On ne peut qu’apprécier l’effort louable de Claire Petitmengin visant à éclaircir la séduisante doctrine Mādhyamika qui peut, en effet, paraître parfois aussi obscure qu’elle est fascinante. Les critiques précédentes n’enlèvent rien au mérite de l’auteur, Claire Petitmengin ayant produit un ouvrage abouti, clair et rigoureux. Si l’on peut regretter le manque d’approfondissement de certains thèmes et les nombreuses concessions faites à certains présupposés inaperçus du prétendu « Grand Véhicule », reste que l’auteur a su rendre accessible une doctrine subtile et souvent mal comprise. Son travail constitue une contribution précieuse pour ceux qui cherchent à explorer les subtilités du Mādhyamika, et il est à espérer que Claire Petitmengin poursuivra ses recherches pour approfondir encore davantage cette tradition philosophique captivante.

***

[1] Lorsqu’il s’agit de la treizième forme de vacuité, la « vacuité de toute choses », l’auteur note d’ailleurs : « rien de nouveau n’est affirmé ici » (p. 54).

[2] p. 64. Outre le Traité du milieu, Nāgārjuna est l’auteur des Soixante-dix stances sur la vacuité, des Quatre Hymnes, de la Guirlande de joyaux, de Celle qui écarte les querelles et peut-être aussi du Traité servant de commentaire sur les dix terres.

[3] Aussi appelée « l’école des pratiquants du yoga » (Yogācāra), l’« [Ecole du] Rien qu’esprit (Cittamâtra) » ou du « Rien que pensée (Vijñaptimâtra).

[4] Le bouddhisme considère, de façon générale, que tous les phénomènes sont vides, c’est-à-dire dépourvus d’identité, de nature propre, de réalité intrinsèque, d’être en soi ou de substantialité, notamment parce que tout est interdépendant, changeant et composé ou divisible.

[5] p. 58. Elle « essaie de ressembler à un être, « mime » l’être, et manifeste en effet un certain effort de cohérence. Mais dans un instant elle va s’évaporer ».

[6] C’est nous qui soulignons.

[7] Il eût cependant été judicieux d’expliquer comment le prapañca, qui signifiait dans le bouddhisme ancien les obsessions, les idées fixes ou notions obsédantes, a pu en venir à signifier, dans le Grand véhicule, une dispersion, ce que Silburn appelle « un déploiement, une multiplicité » (Silburn, op. cit., p. 218). Silburn note que ce second sens semble compatible « avec celui d’obsession. Il n’est pas en effet d’obsession sans une distraction ou oscillation tendue ». Obsession et dispersion ont en commun de s’opposer « à la concentration apaisée ». À quoi il faut ajouter que, dans le bouddhisme ancien, le pāli papañca signifiait déjà parfois « prolixité, diversité de la vie, du monde, du cycle des (re)naissances, saṃsāra » (M. H. Dufour, ibid.).

[8] Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens, éd. du Seuil, coll. « Points. Sagesses », p. 146. (C’est nous qui soulignons)

[9] Ni intérieur, ni extérieur, cet espace se situerait « à la source de toute sensation, de toute pensée », de nos paroles. « Le contact avec cet espace semble être la condition de toute compréhension, de toute création ». Notre expérience du monde se joue « à ce niveau profond, diffus, inarticulé » (p. 178).

[10] Dans un certain « état d’épuisement, de dénuement, s’ouvre un espace beaucoup plus vaste, ouvert et fluide que notre espace habituel » (p. 180). L’expérience de la vacuité est comme un « pur espace », une « luminosité radieuse, [une] pure clarté » ou « un ciel sans nuages » (p. 182). La vacuité est « vaste et claire ».

[11] « [Non point moi, certes ; car) le silence » (p. 83) ; Nālandā écrit « Nalanda » (p. 145) ; « il « surimpose » […] l’homogénéité et l’unité du paramârtha une pluralité de dharma » (pp. 107-8) ; « 1. La réponse des Mâdhyamika » (p. 157) au lieu de « 2. La réponse des Mâdhyamika » ; « inexistantes (50 ita) » (p. 51) ; « l’instance avec laquelle les Prajñāpāramitāsūtra insistent sur… » (p. 57) ; « Śamatha » au lieu de « Śamatha » (p. 169) ; « s’ouvre un espace beaucoup plus […] ouvert » (p. 180).

[12] La métaphore de la vacuité n’est qu’un moyen, « elle indique à l’esprit enveloppé par le voile de [la réalité de surface] une direction de recherche et de méditation » (p. 136).

[13] Dans śamatha, on apaise « le flot des phénomènes mentaux » (pp. 169-170), on abandonne et lâche les pensées, « au lieu de les poursuivre » (p. 171), pourtant « vipaśyanâ consiste à appliquer l’attention aiguisée par śamatha au flux des pensées ainsi apaisées » (p. 172) et « peu à peu, le méditant prend conscience de pensées de plus en plus subtiles » (p. 173).

[14] Un changement graduel ne peut être, en effet qu’une continuation du passé sous une nouvelle forme, et non pas une mutation psychologique totale, instantanée, qui conduirait à l’intemporel.

[15] « De session en session, mille et mille fois, le méditant va répéter ce geste d’abandon. […] Peu à peu, au fur et à mesure que s’apaisent les activités par lesquelles le méditant tente inlassablement de construire un monde solide et stable, la texture même de son expérience se transforme » (p. 171).

[16] Maha-parinibbāna Sutta (DN 16).

[17] Les propos de Claire Petitmengin concernant la méditation mobilise les notions de discipline, de technique, de pratique pourvue d’un objectif, de « concentration de l’esprit sur un unique objet » (p. 169 ?), ou de « concentration de plus en plus soutenue » (p. 172), de « préparation à [la vision pénétrante] », de stabilité mentale, de « support » de méditation (p. 170), d’exercice et d’« entraînement régulier » ou répété,[17] ou encore de « travail méditatif » (p. 175). Sur la notion de discipline, cf. pp. 35-6 et 169. Sur la notion de technique, cf. pp. 10, 17, 35, 169. Sur la notion d’exercice et d’entraînement, cf. pp. 35 à 37 et p. 174.

[18] L’auteur paraît certes s’en rendre compte, puisqu’il évoque une attention « réceptive, non volontaire », qui exclut la tension vers les phénomènes et leur capture, leur fixation. Elle consiste à se « rendre disponible [aux phénomènes], de manière détendue, sans effort » (p. 173). D’autres passages excluent les « efforts laborieux », l’accumulation, la construction et la compréhension « au prix de beaucoup de peine », ainsi que toute espérance et même l’idée de chemin. L’auteur met alors en avant l’abandon et le lâcher prise (p. 178).

[19] Bhāvanā, « la réalisation mystique », est une importante tendance spirituelle « de pure concentration qui [fait] échec aux habitudes invétérées engendrées par l’action karmique » et qui se situe à un haut niveau de « discontinuité temporelle » (Silburn, p. 319). Le terme bhāvanā englobe « toute la vie contemplative ainsi que la culture et le progrès spirituel sous tous leurs aspects. Son rôle essentiel est de développer la sapience ». Il « exprime le plus grand des dynamismes car c’est l’acte intérieur qui, à son sommet, rejoint la pure conscience, au-delà de toute opération mentale. Ce n’est pas un acte qui dure mais un acte concentré qui se renouvelle d’instant en instant. Il est donc actuel ». Nous avons affaire ici à des « actes purs, spontanés et vraiment conscients », qui font échapper « à l’engrenage causal. […] Le perfectionnement du moi accumule les actes purs, lucides, dépourvus de toute tension, actes de perpétuelle disponibilité et d’assouplissement de toutes les tendances ». « Ce progrès […] cette continuité de l’idéal […] n’est qu’une succession d’actes perpétuellement répétés au niveau des instants novateurs ».

[20] Difficile de savoir si la réalité de surface est surimposée à un paramārtha ontologiquement consistant ou bien si elle est « sans fondement dans la réalité […], surimposée à un non-être […], et née du seul non-savoir » (n. 1, p. 108).

[21] Les Vijñānavādin supposent « que la pensée se connaît elle-même […], ce qui est absurde » selon les Mādhyamika. En effet, une activité ne peut pas être dirigée sur elle-même (p. 160), de même « « la lame de l’épée ne se coupe pas » », comme l’écrit Candrakīrti. « Le Vijñānavādin ne peut pas non plus dire que la conscience est saisie par une autre conscience, car ce serait en contradiction avec sa thèse fondamentale, le « rien que conscience » » (pp. 160-161). Mais les Vijñānavādin répondent que la « conscience de soi est indispensable pour expliquer la mémoire »… Réponse de Candrakīrti : « même en admettant que la conscience se connaît elle-même, il est impossible que la conscience actuelle se souvienne de l’ancienne conscience, car ces deux consciences sont autres par nature. La pensée est donc aussi vide que son objet ». La pensée n’existe pas en soi, mais seulement en dépendance de la nescience ». Sur la controverse entre Mahāsāṃghika et Theravādin, cf. Silburn, p. 238 : « la discussion […] entraîne la question de savoir s’il y a conscience de soi dans l’instant présent : « La pensée et les mentaux, disent les Mahāsamghika peuvent se connaître eux-mêmes » (V. § 27) ». Dans le Kathāvatthu des Mahāsāṃghika plus tardifs, les Andhaka, soutiennent que la gnose (ñāna) « vise le présent en sa totalité sans distinction ; il s’ensuit que la conscience peut être consciente d’elle-même et qu’elle surgit en un seul instant ; la conscience de soi a donc un objet présent. Les Theravādin se refusent à admettre la simultanéité de deux états de conscience : en un même sujet conscient de soi, la pensée et la conscience de cette pensée ne pourront être que consécutives. La conscience de soi est un acte rétrospectif, son objet n’est pas présent, il est passé ».

[22] « Toutes les thèses sont réduites à l’absurde » (p. 119). Le « point de vue ultime […] transcende toutes les thèses » (p. 72). Nāgārjuna montre « le caractère auto-contradictoire » et auto-destructeur de chaque thèse » (p. 80).

[23] ou du saṃsāra et du nirvāṇa (p. 122). C’est nous qui soulignons.

[24] p. 16. C’est nous qui soulignons.

[25] Ces antinomies décrivent la structure ou la nature de « l’être même » (p. 86).

[26] « La dialectique Mādhyamika […] est le processus d’auto-destruction », la « vacuisation », de la réalité conventionnelle. Cette auto-destruction indique la réalité ultime. De plus, la réalité ultime étant non-duelle, dans son cas ce qui se contredit peut exister. « Les énonciations à son sujet ne sont pas des propositions […] logiques » (p. 131). Les négations des Mādhyamika désignent la réalité ultime, « qui est précisément la négation, l’annulation » de la réalité de surface (p. 132). Et ces négations se trouvent « dans l’être même » : toute la réalité de surface se nie elle-même, manifestant en elle la réalité absolue. Ici, la dialectique comprise comme auto-destruction de la réalité de surface est une désignation de la réalité ultime. L’auto-contradiction de la réalité de surface indique la réalité ultime, c’est-à-dire « sa propre annulation ».

[27] Pour C. Petitmengin, cette vacuité est liée au fait que « pour rejeter l’irréel nous ne disposons que de moyens du même ordre, eux-mêmes irréels » (p. 52). Et selon O’Leary, pour prouver qu’aucune convention n’a de prise sur la réalité, parce que tous nos concepts et nos jugements sont dépourvus de référence objective – il est besoin d’arguments et, par conséquent, d’employer des conventions pour signifier l’ultime. Si « tout est convention », la convention est le seul moyen d’atteindre le sens ultime. Et dans le cadre de ces argumentations logiques, la vacuité apparait elle-même de nature conventionnelle, pour autant qu’elle relève de « l’activité fabricatrice de la pensée ».

[28] La vacuité désignerait la nature ultime du réel et rendrait possible une sagesse de nature proprement théorique, une parfaite maitrise intellectuelle qui exprime l’accomplissement de la pensée.