Michel Fichant a récemment rassemblé « dix-sept études, parues de 2003 à 2023, portant sur Leibniz et Kant » (p. 12), dans un ouvrage intitulé De Leibniz à Kant, et retour, paru aux P.U.F. (collection « Épiméthée »). L’ouvrage est très dense, exigeant, souvent ardu, mais rigoureux et convaincant.[1] Il manifeste une maîtrise des philosophies leibnizienne et kantienne particulièrement remarquable. L’auteur démontre non seulement que Leibniz influence Kant par ses concepts fondamentaux, bien que filtrés par la systématique wolffienne, mais aussi que Kant critique Leibniz tout en le réinterprétant afin de l’intégrer dans son propre système critique. Ces relations sont complexes, dialectiques et marquées aussi bien par des malentendus que par des convergences. Elles culminent dans une sorte de réciprocité : Leibniz fournit des intuitions que Kant affine, et Kant offre une apologie de Leibniz en réalisant ce que ce dernier n’avait pu pleinement exprimer. Pour Fichant, ce dialogue philosophique illustre une « connivence profonde » dans une histoire commune, où la critique kantienne devient, à sa façon, un hommage à la pensée leibnizienne.

Après avoir déclaré au début de l’ouvrage « j’assume la responsabilité de toutes les traductions » (p. 9), l’auteur propose une préface de huit pages, suivie donc de dix-sept études toutes plus érudites et passionnantes les unes que les autres. L’index est précédé par les « sources » bibliographiques, indiquant les articles originaux de Michel Fichant qui sont rassemblés dans De Leibniz à Kant. Ces sources sont décomposées en « variations leibniziennes » et « perspectives kantiennes ». Toutes les références aux textes de Leibniz « ont été mises à jour suivant l’état le plus récent d’avancement de l’édition intégrale des Académies » (note 1, p. 12). Michel Fichant rappelle la chronologie de ses intérêts en histoire de la philosophie : « j’étais parti de Kant », écrit-il, mais une mission à Hanovre fut pour lui le moment de se plonger dans Leibniz. « Ce hasard décida une nouvelle orientation de mes recherches ». Plus tard, « Kant revint peu à peu comme un second foyer de mes travaux d’enseignements, indissociables de nouvelles recherches personnelles » (p. 11-12). Durant ces décennies, Monsieur Fichant a « pu observer le profond renouvellement des études leibniziennes ». L’auteur se dit convaincu qu’une « méthode génétique » est nécessaire « pour obtenir des résultats concrets nouveaux » au sujet de la philosophie de Leibniz. Il souligne que l’écriture leibnizienne comporte un « incessant mouvement […], expression sensible de celui de la pensée » (p. 12). Il n’y a pas, en effet, un « système de Leibniz » qui aurait été « définitivement constitué au début des années 1680 » et maintenu invariablement dans son enfermement en lui-même, échappant à la durée ! Si système il y a, c’est seulement au sens d’une hypothèse visant à rendre raison d’un ensemble de faits (« ceux où se manifeste l’union de l’âme et du corps »). « Le paysage de l’univers leibnizien » est certes resté « invariable » (p. 13), mais « les moyens conceptuels utilisés pour son exploration et sa grille lexicale de son interprétation se sont transformés dans une continuelle invention ». Et l’auteur de rappeler que le concept de monade n’est constitué qu’à partir du tournant des années 1690. C’est aussi à cette époque que l’interprétation « monadologique » de la réalité se met en place.

Après avoir déclaré au début de l’ouvrage « j’assume la responsabilité de toutes les traductions » (p. 9), l’auteur propose une préface de huit pages, suivie donc de dix-sept études toutes plus érudites et passionnantes les unes que les autres. L’index est précédé par les « sources » bibliographiques, indiquant les articles originaux de Michel Fichant qui sont rassemblés dans De Leibniz à Kant. Ces sources sont décomposées en « variations leibniziennes » et « perspectives kantiennes ». Toutes les références aux textes de Leibniz « ont été mises à jour suivant l’état le plus récent d’avancement de l’édition intégrale des Académies » (note 1, p. 12). Michel Fichant rappelle la chronologie de ses intérêts en histoire de la philosophie : « j’étais parti de Kant », écrit-il, mais une mission à Hanovre fut pour lui le moment de se plonger dans Leibniz. « Ce hasard décida une nouvelle orientation de mes recherches ». Plus tard, « Kant revint peu à peu comme un second foyer de mes travaux d’enseignements, indissociables de nouvelles recherches personnelles » (p. 11-12). Durant ces décennies, Monsieur Fichant a « pu observer le profond renouvellement des études leibniziennes ». L’auteur se dit convaincu qu’une « méthode génétique » est nécessaire « pour obtenir des résultats concrets nouveaux » au sujet de la philosophie de Leibniz. Il souligne que l’écriture leibnizienne comporte un « incessant mouvement […], expression sensible de celui de la pensée » (p. 12). Il n’y a pas, en effet, un « système de Leibniz » qui aurait été « définitivement constitué au début des années 1680 » et maintenu invariablement dans son enfermement en lui-même, échappant à la durée ! Si système il y a, c’est seulement au sens d’une hypothèse visant à rendre raison d’un ensemble de faits (« ceux où se manifeste l’union de l’âme et du corps »). « Le paysage de l’univers leibnizien » est certes resté « invariable » (p. 13), mais « les moyens conceptuels utilisés pour son exploration et sa grille lexicale de son interprétation se sont transformés dans une continuelle invention ». Et l’auteur de rappeler que le concept de monade n’est constitué qu’à partir du tournant des années 1690. C’est aussi à cette époque que l’interprétation « monadologique » de la réalité se met en place.

Kant a apprécié ce qu’il connaissait de la pensée de Leibniz « au travers du prisme déformant de la systématique wolffienne » et cette appréciation a joué un rôle capital dans sa critique de la métaphysique (p. 15). La Critique de la raison pure n’est rien de moins que « le sommet de la philosophie occidentale » et le « débat entre Leibniz et Kant se situe sur le fil du rasoir, « où les contresens eux-mêmes mesurent à la fois la singularité irréductible des opposants et leur connivence profonde dans une histoire partagée ». Kant a ainsi reconnu finalement que « « la Critique de la raison pourrait bien être la véritable apologie de Leibniz » » (p. 16). La préface se termine par le constat désabusé « des transformations de l’Université devenant de plus en plus une machine bureaucratique étouffante, où la seule respiration vient de l’accomplissement, à destination des étudiants, du devoir de transmission, ou, au sens premier du terme, de tradition ». Tout ce que contient l’ouvrage a trouvé son origine « dans des cours et séminaires » (p. 17).

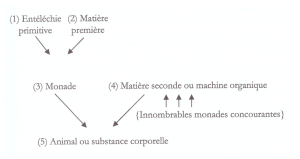

Schéma illustrant l’ordre suivant lequel Leibniz, dans la lettre du 5 décembre 1702 à De Volder, « distingue et réunit les éléments complets du tableau monadologique » (p. 72).

Les monades et la monadologie sont-elles incompatibles ?

Les chapitres II et VI démontrent que Leibniz ne soutient pas « une forme d’idéalisme quasi berkeleyen ». Les corps ne peuvent pas être réduits « à de simples phénomènes perçus sans teneur substantielle » et chaque monade est continuellement unie à son corps organique. Par ailleurs, la cinquième étude retrouve « la signification leibnizienne originelle d’une notion » en critiquant « un schème d’interprétation devenu lieu commun » (p. 135). Ce schème repose sur une prétendue contradiction entre monade et monadologie, entendue dans une acception « qui en déplace les significations leibniziennement recevables ». La monade comporterait une multiplicité dans l’unité et, pour elle, l’espace serait idéal, tandis que la monadologie impliquerait une multiplicité des unités et requerrait un réalisme de l’espace. Fichant réfute ce reproche en s’appuyant sur Dillmann et Ernst Cassirer. Il évite ainsi « de figer en lieu commun une allégation mal fondée » (p. 138). Il procède en indiquant ce qu’il en est des monades relativement à l’espace, ce qu’il en est de celui-ci relativement à celles-là, enfin ce que signifie véritablement le « point de vue » de la monade. Cette dernière notion, « loin de conduire au prétendu réalisme d’un « espace de tous les points de vue » », permet de comprendre « comment les monades accèdent aux phénomènes » (p. 153). Les monades étant toujours unies à des substances corporelles, le point de vue appartient à la monade non pas considérée en elle-même, mais considérée dans son union à une substance corporelle. La monade ne devient un « miroir » de l’univers qu’en « représentant les modifications de son corps ».[2] L’espace dérive « du rapport originaire de la monade à son « corps propre » », qui est localisé par sa situation relativement aux autres corps et vis-à-vis de tous les composés. « Cette situation du corps constitue proprement le point de vue orienté suivant lequel s’agencent les perceptions de la monade » (p. 156). Seul le corps permet aux monades d’accéder à la situation et à l’ordre de coexistence. La monade ne communique avec l’étendue que « par le corps et selon le point de vue que lui assigne son corps ». Quant à l’espace, il peut rester idéal et demeurer « une possibilité séparée de la réalité métaphysique » (p. 157).

Chemin faisant, Michel Fichant indique que les phénomènes ne sont pas « les images confuses d’une réalité transcendante ». Il faut rejeter « l’imagination d’une localisation de la monade en tant que monade ou unité réelle ». L’enquête permet d’établir que, contrairement à ce que croit Hermann Lotze, ce que chaque sujet représente n’est pas « un ensemble intelligible de substances simples », mais « les phénomènes qui lui apparaissent » selon l’espace, le temps, la force et la matière (p. 159). Autrement dit, « la monade ne perçoit pas d’autres sujets de perceptions », les monades ne sont pas des objets qui viendraient à la représentation les unes des autres : elles sont « la source et le sujet même de la représentation et donc des phénomènes ». Nous apprenons que les corps ne sont pas « des agrégats de substances simples » et que les monades ne sont pas « les composants du corps » (p. 160). Leibniz ne conçoit pas des « substances simples considérées comme les éléments des corps » : « les monades ne sont ni des parties, ni des éléments constituants des composés ». La thèse selon laquelle « s’il y a des composés, alors il y a des substances simples » ne signifie qu’« un rapport logique d’implication » et non pas une décomposition méréologique (« une décomposition d’un tout en parties ou en éléments »). Une substance corporelle n’est pas composée de monades, mais d’autres substances corporelles (p. 161). Il faut finalement distinguer (1) le réel (« il n’y a pas d’espace des monades »), (2) le phénoménal (la monade ne perçoit pas d’autres substances simples, mais la matière et des mouvements) et (3) l’idéal (qui ne réside que dans un entendement qui accède aux notions qui structurent les phénomènes selon l’espace et le temps). Le problème n’est pas une prétendue confusion entre l’idéal et l’actuel, mais « la question du rapport réel au phénoménal et de la source du phénomène » (p. 163). Ce qui relie « le réel (métaphysique) et le phénomène », c’est la liaison de chaque monade à un corps organique. Et l’idéal (mathématique) permet de distinguer, au sein du phénomène, l’apparent et le réel, l’imaginaire et le physique. Fichant conclut que la monadologie livre « l’expression dernière » de l’ontologie leibnizienne.

Chemin faisant, Michel Fichant indique que les phénomènes ne sont pas « les images confuses d’une réalité transcendante ». Il faut rejeter « l’imagination d’une localisation de la monade en tant que monade ou unité réelle ». L’enquête permet d’établir que, contrairement à ce que croit Hermann Lotze, ce que chaque sujet représente n’est pas « un ensemble intelligible de substances simples », mais « les phénomènes qui lui apparaissent » selon l’espace, le temps, la force et la matière (p. 159). Autrement dit, « la monade ne perçoit pas d’autres sujets de perceptions », les monades ne sont pas des objets qui viendraient à la représentation les unes des autres : elles sont « la source et le sujet même de la représentation et donc des phénomènes ». Nous apprenons que les corps ne sont pas « des agrégats de substances simples » et que les monades ne sont pas « les composants du corps » (p. 160). Leibniz ne conçoit pas des « substances simples considérées comme les éléments des corps » : « les monades ne sont ni des parties, ni des éléments constituants des composés ». La thèse selon laquelle « s’il y a des composés, alors il y a des substances simples » ne signifie qu’« un rapport logique d’implication » et non pas une décomposition méréologique (« une décomposition d’un tout en parties ou en éléments »). Une substance corporelle n’est pas composée de monades, mais d’autres substances corporelles (p. 161). Il faut finalement distinguer (1) le réel (« il n’y a pas d’espace des monades »), (2) le phénoménal (la monade ne perçoit pas d’autres substances simples, mais la matière et des mouvements) et (3) l’idéal (qui ne réside que dans un entendement qui accède aux notions qui structurent les phénomènes selon l’espace et le temps). Le problème n’est pas une prétendue confusion entre l’idéal et l’actuel, mais « la question du rapport réel au phénoménal et de la source du phénomène » (p. 163). Ce qui relie « le réel (métaphysique) et le phénomène », c’est la liaison de chaque monade à un corps organique. Et l’idéal (mathématique) permet de distinguer, au sein du phénomène, l’apparent et le réel, l’imaginaire et le physique. Fichant conclut que la monadologie livre « l’expression dernière » de l’ontologie leibnizienne.

À la fin de son enquête sur « le degré de réalité des corps dans la dernière philosophie de Leibniz » (sixième étude), Monsieur Fichant rappelle que Leibniz a soutenu que « les constituants ultimes de l’être sont des éléments idéaux », ce qui est un idéalisme « à la manière platonicienne ». Mais Leibniz fait droit à « la plénitude concrète du monde de la vie » : « ces éléments intelligibles rejoignent l’étant véritable », en se composant dans une « médiation infinie ». En tout cas, l’idéalisme leibnizien ne consiste pas à réduire « indifféremment la réalité des corps au seul contenu objectif des représentations perceptives ». La fidélité de Leibniz à Aristote l’a dissuadé d’aboutir à un idéalisme philosophique qui n’aurait pas su expliquer, « avec et dans la réalité organique, […] la concrétude sensible de l’intelligible ».[3]

La septième étude cherche dans des textes de Cassirer de 1902-1906 « le sens de la monadologie selon Cassirer : ce que l’on identifiera comme une métaphysique de la subjectivité » (p. 186). Cassirer établit « le rapport historique et la liaison entre la philosophie de Leibniz et le système de Kant ». Il a contribué à une « « préhistoire de la critique de la raison » » et il « s’est engagé dans une généralisation de [la] manière néo-kantienne de comprendre la philosophie de Leibniz et sa situation historique » (p. 188). S’agissant de la question de la monadologie comme éventuelle métaphysique de la subjectivité, Cassirer a mieux compris Leibniz « « qu’il ne s’est compris lui-même » », Fichant reprenant ici une formule de Kant à l’égard de Platon (p. 213).

Le « principe des principes » : idées et expériences.

La huitième étude propose un parallèle intéressant entre Leibniz et Husserl, en tant qu’ils ont tous deux utilisé l’expression « principe des principes », pour signifier un principe « qui fournit la caractérisation fondamentale à la mesure de laquelle quelque chose peut être reconnu comme un principe » (p. 217). La partie consacrée à « l’usage des expériences » est particulièrement intéressante : elle permet de se rappeler que pour Leibniz « il y a une liaison des expériences qui reconduit à des vérités primitives de fait » (p. 220), et que ces vérités « « sont les expériences immédiates internes d’une immédiation de sentiment » ». Ici, Michel Fichant fait droit à l’expérience immédiate, à ce que Leibniz appelle « une vérité primitive » (par exemple : « je suis ») et « « premières vérités a posteriori, ou de fait, c’est-à-dire les premières Expériences » ». Il existe ainsi des « premiers principes du sentiment ou premières perceptions » (p. 223), des « « premiers principes relatifs aux sens ou premières perceptions » ». En particulier, le principe « il y a une variété dans ce que je perçois » permet de parvenir « à la « connaissance du monde » » (p. 223). Ce principe primitif est connu par une immédiation de sentiment, et il constitue « l’expérience première dont procède tout notre accès au monde » (p. 224). Michel Fichant souligne que Leibniz propose une véritable analyse des qualités sensibles, une « analytique qui ordonne la variété sensible des corps perçus pour mieux les connaître » (p. 227). De là, Leibniz réhabilite les formes substantielles : il reconnaît que parmi les attributs distincts des corps auxquels parvient leur dernière analyse – se trouve cet attribut métaphysique qu’est la forme substantielle. Cette dernière permet de reconnaître « « qu’il y a en tout corps une sorte de sentiment et d’appétit, ou une âme » ».

Point remarquable, la seizième étude montre que Leibniz n’a pas intellectualisé les phénomènes, contrairement à ce qu’a pensé Kant. Leibniz n’a « jamais caractérisé les deux notions d’espace et de temps comme confuses : au contraire, elles sont pour lui des notions parfaitement distinctes » (p. 410). Michel Fichant démontre que l’indépendance de l’espace vis-à-vis des choses « ne relève nullement de la confusion de son concept, mais bien plutôt d’une opération logique dont les éléments sont parfaitement distincts » (p. 411). « Kant, en interprétant ce qu’il pense être une méprise de Leibniz a pu lui-même se méprendre sur Leibniz » (p. 413), notamment en parlant d’une « « philosophie leibnizo-wolffienne » ! Monsieur Fichant établit que l’idée d’un « « intelligible confus » » est pour Leibniz tout à fait dépourvue de sens (p. 414). Et l’auteur de rappeler que la perception « ne se concrétise de fait, au plan physique, que par la médiation du corps organique » (p. 417). Tous les animaux possèdent la sensation « et elle est pour chaque espèce diversifiée par nature particulière des organes » (p. 418). Les qualités sensibles sont « « des modifications des corps » » et nos sensations « « représentent [les façons d’être] du corps » » (cité p. 419). Si le contenu de la sensation est confus, c’est au sens où « il est impossible de le décomposer en éléments qui pourraient être énumérés dans une définition nominale ». Les « perceptions confuses sont distinctes et donc senties en tant qu’elles sont remarquées ou aperçues » (p. 420). « La sensation est une connaissance (ou représentation) distinguante qui n’est pas distinguée » (p. 421).

Certes, « l’analyse rend intelligible le sensible en l’expliquant par ses causes », mais cela ne signifie pas qu’« elle nous ferait accéder à un monde intelligible qui serait celui des monades, et dont le sensible serait une représentation tronquée et faussée » (p. 426). Le plan du « sensible toujours essentiellement confus, et celui des concepts distincts qui l’expliquent » restent tous deux au niveau du monde des phénomènes, uniquement. Fichant souligne que l’attitude de Kant à l’égard de la pensée leibnizienne est plurivoque : tantôt Leibniz est intégré à la « « philosophie leibnizo-wolffienne » », tantôt « il faudrait retrouver un Leibniz plus authentique, indépendamment d’une « « monadologie mal comprise » » (p. 427). Kant admet qu’il faudrait corriger la philosophie leibnizo-wolffienne « pour retrouver l’inspiration authentique de la monadologie leibnizienne » (p. 437). Il « attribue à Leibniz l’essentiel d’une doctrine de la sensibilité qui est en réalité celle de Wolff ». Mais Kant reconnaît « que la conception wolffienne des éléments corporels simples trahit le sens authentique de la monadologie ». C’est pourquoi il tente d’« amender la doctrine en substituant à ces éléments les « vraies » monades ». De là une « réhabilitation relative de la monadologie comme idée « platonicienne » d’un substrat intelligible du monde sensible ». Simplement, notre intuition sensible ne nous fait pas accéder à ce substrat. Donc « elle reste caractérisée par la confusion intrinsèque de ses représentations, que Leibniz ne pouvait dépasser qu’en intellectualisant les phénomènes (p. 438).

Une apologie de Leibniz

La dix-septième et dernière étude rappelle que Kant (Réponse à Eberhard) a prétendu proposer « « la véritable apologie de Leibniz » » (p. 468). Kant a en effet livré « une interprétation nouvelle » de plusieurs « éléments fondamentaux de la philosophie de Leibniz », à savoir le principe de raison, la monadologie et l’harmonie préétablie. Pour lui, cette philosophie « valait incomparablement mieux que l’usage qui en est fait », et la Critique de la raison pure « en a réalisé les intentions profondes », permettant ainsi « de retrouver l’authentique signification de ce que Leibniz tentait de formuler sans en avoir les mots justes » (p. 469). Lorsqu’il aborde la réinterprétation kantienne de la monadologie, Monsieur Fichant souligne que « Platon ouvrait bien à Leibniz la voie de la distinction entre noumènes (les monades) et phénomènes (l’expérience possible) » (p. 471). S’agissant de l’harmonie préétablie, il démontre que « cette fois encore, la véritable pensée de Leibniz ne peut être restituée par les acquis de la Critique de la raison pure » (p. 472).

La dix-septième et dernière étude rappelle que Kant (Réponse à Eberhard) a prétendu proposer « « la véritable apologie de Leibniz » » (p. 468). Kant a en effet livré « une interprétation nouvelle » de plusieurs « éléments fondamentaux de la philosophie de Leibniz », à savoir le principe de raison, la monadologie et l’harmonie préétablie. Pour lui, cette philosophie « valait incomparablement mieux que l’usage qui en est fait », et la Critique de la raison pure « en a réalisé les intentions profondes », permettant ainsi « de retrouver l’authentique signification de ce que Leibniz tentait de formuler sans en avoir les mots justes » (p. 469). Lorsqu’il aborde la réinterprétation kantienne de la monadologie, Monsieur Fichant souligne que « Platon ouvrait bien à Leibniz la voie de la distinction entre noumènes (les monades) et phénomènes (l’expérience possible) » (p. 471). S’agissant de l’harmonie préétablie, il démontre que « cette fois encore, la véritable pensée de Leibniz ne peut être restituée par les acquis de la Critique de la raison pure » (p. 472).

Au fond, c’est bien d’harmonie préétablie qu’il s’agit quand la Critique de la faculté de juger montre que « « la possibilité d’une expérience de la nature sous ses multiples lois particulières » » s’ordonne « « comme si la nature était intentionnellement agencée pour notre faculté de compréhension » ». Kant livre « la bonne interprétation de ce que Leibniz n’a pas su aussi clairement développer » (p. 475). Preuve en est que, pour Leibniz, l’harmonie préétablie s’applique notamment « au règne de la nature et au règne de la grâce. […] Il ne reste qu’à comprendre le règne de la grâce en termes kantiens comme « le règne des fins en relation avec la fin dernière, c’est-à-dire l’homme sous des lois morales » ». Fichant établit que toute une partie de la Critique de la faculté de juger[4] est « une reprise et un développement de l’harmonie leibnizienne entre le règne des causes efficientes et celui des causes finales » (p. 476). Finalement, la Critique de la faculté de juger constitue « le dernier mot de l’apologie de Leibniz. […] C’est elle qui livre le sens ultime de toute l’entreprise critique en l’inscrivant dans un pan de la raison dont les philosophies antérieures n’ont que confusément aperçu la destination finale ». Fichant conclut en appliquant à Leibniz ce que Kant disait de Platon : il faut « « comprendre un auteur mieux qu’il ne s’est compris lui-même » ».

*

En définitive, De Leibniz à Kant, et retour de Michel Fichant se présente comme une contribution majeure à l’histoire de la philosophie. L’ouvrage offre une analyse minutieuse et éclairante des rapports complexes entre Leibniz et Kant. Dans cet ouvrage qui couronne sa remarquable carrière, Monsieur Fichant démontre non seulement l’influence profonde de Leibniz sur Kant, malgré le filtre de la systématique wolffienne, mais aussi la manière dont Kant, tout en critiquant Leibniz, réinterprète les concepts de ce dernier pour les intégrer dans son propre système critique. L’auteur non seulement corrige des interprétations erronées mais enrichit également notre compréhension de l’évolution de la métaphysique moderne. L’ouvrage, fruit d’une érudition exemplaire et d’une méthode génétique rigoureuse, s’impose ainsi comme une référence incontournable pour quiconque s’intéresse aux fondements de la philosophie occidentale et aux interactions fécondes entre ses grandes figures.

***

[1] Les coquilles sont rares : « l’ordre rigoureux suivant laquelle » (p. 72) ; « au moyen au moyen » (p. 158) ; « de qui se passe » (p. 158) ; « avait té le premier » (p. 470).

[2] p. 155. C’est nous qui soulignons.

[3] p. 184. C’est nous qui soulignons.

[4] La « Méthodologie de la faculté de juger téléologique ».