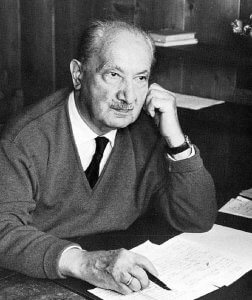

L’ouvrage d’Etienne Pinat, son deuxième livre consacré à Heidegger après une étude intitulée Heidegger et Kierkegaard. La résolution et l’éthique (Kimé, Paris, 2018), se présente, ainsi que son titre l’indique, comme un « guide de lecture » des trois premiers volumes de la Gesamtausgabe consacrés à la publication des « Cahiers noirs », soit les tomes 94, 95 et 96, qui ont pour point commun d’avoir été traduits en français presque dans la foulée. Guide de lecture, qu’est-ce à dire, et en quoi un tel guide s’avérerait-il nécessaire ?

Les « Cahiers noirs » placent, il est vrai, le lecteur devant de multiples difficultés. La première est liée à la nature même de ces notes : faut-il y voir de simples brouillons, et affirmer par exemple, comme l’A. lui-même, qu’ « il ne s’agit pas d’une œuvre écrite par Heidegger pour des lecteurs » (p. 91) ? Rien n’est moins sûr puisque Heidegger lui-même en a accepté, et planifié la publication : il tenait donc à ce que ces cahiers soient lus, ce qui implique qu’il leur attribuait une valeur philosophique, et n’a jamais cessé de le faire. Faut-il pour autant conclure que ces Cahiers forment une œuvre à part entière ? Certes non : discontinus, épars et inégaux dans la forme comme dans le fond de leur contenu, ces Cahiers illustrent bien plutôt la partie immergée, souterraine d’un travail philosophique qui prend plutôt ailleurs, dans les cours ou les conférences, sa forme ultime, en sorte que l’on s’accordera à Vincent Blanchet (« Les Cahiers Noirs dans la Gesamtausgabe de Martin Heidegger », in Phänomenologische Forschungen 2023, Felix Meiner Verlag) pour soutenir que « « donnant à voir l’obscure matrice à laquelle se sont arrachés certains grands cours, essais et conférences de Heidegger, ces notes ne sont éclairantes qu’à être éclaircies en retour par ce qui en provient sans s’y réduire ». Mais dès lors, faut-il lire ces Cahiers pour eux-mêmes, et un guide de lecture qui leur soit spécifiquement consacré est-il une entreprise à quelque endroit nécessaire ?

Les « Cahiers noirs » placent, il est vrai, le lecteur devant de multiples difficultés. La première est liée à la nature même de ces notes : faut-il y voir de simples brouillons, et affirmer par exemple, comme l’A. lui-même, qu’ « il ne s’agit pas d’une œuvre écrite par Heidegger pour des lecteurs » (p. 91) ? Rien n’est moins sûr puisque Heidegger lui-même en a accepté, et planifié la publication : il tenait donc à ce que ces cahiers soient lus, ce qui implique qu’il leur attribuait une valeur philosophique, et n’a jamais cessé de le faire. Faut-il pour autant conclure que ces Cahiers forment une œuvre à part entière ? Certes non : discontinus, épars et inégaux dans la forme comme dans le fond de leur contenu, ces Cahiers illustrent bien plutôt la partie immergée, souterraine d’un travail philosophique qui prend plutôt ailleurs, dans les cours ou les conférences, sa forme ultime, en sorte que l’on s’accordera à Vincent Blanchet (« Les Cahiers Noirs dans la Gesamtausgabe de Martin Heidegger », in Phänomenologische Forschungen 2023, Felix Meiner Verlag) pour soutenir que « « donnant à voir l’obscure matrice à laquelle se sont arrachés certains grands cours, essais et conférences de Heidegger, ces notes ne sont éclairantes qu’à être éclaircies en retour par ce qui en provient sans s’y réduire ». Mais dès lors, faut-il lire ces Cahiers pour eux-mêmes, et un guide de lecture qui leur soit spécifiquement consacré est-il une entreprise à quelque endroit nécessaire ?

Un « guide de lecture », puisqu’il faut y insister, telle est l’ambition du présent ouvrage, suppose d’offrir un repérage. Le guide propose un chemin grâce auquel le voyageur ne risquera pas de se perdre. Est-ce bien ce qui se donne ici ? Oui et non. Oui car l’exposé se veut le plus didactique qu’on pourra : subdivisé en parties qui sont consacrées, pour chacune, à chacun des volumes, puis en chapitres qui explorent des sujets différents rencontrés au fil des Cahiers, l’étude de l’A. permet sans nul doute de structurer thématiquement la lecture d’ouvrages qui, en eux-mêmes, sont dépourvus d’une telle forme. Non car cette thématisation – remarques sur l’art, remarque sur la nuit, remarques sur la langue, remarques sur l’histoire – ne semble elle-même répondre à aucune nécessité qui proviendrait de la chose même. Chaque chapitre, ainsi d’ailleurs que le livre lui-même, s’achève abruptement, comme si, tel thème ayant été exploré, on pouvait en refermer l’examen pour en ouvrir un autre. Pareille juxtaposition pose problème, non seulement au lecteur qui ne disposerait pas par ailleurs des clefs permettant d’articuler les choses, mais aussi au regard de l’affaire en question : en ne montrant pas toujours comment les divers sujets abordés par les notes de Heidegger s’appellent les uns les autres, l’A. n’en ouvre pas pleinement l’intelligibilité. Mais cela tient peut-être aussi à un autre choix, plus significatif et peut-être plus discutable encore. Un « guide de lecture des Cahiers » peut-il n’expliquer que les trois premiers, à l’exclusion des autres – puisque les volumes 97 à 102 de l’édition intégrale allemande sont eux aussi consacrés à la publication des Cahiers, courant sur la période postérieure (1941 à 1970) à celle ici retenue ? Ne commenter que les volumes 94 à 96, s’arrêter en 1941, ne revient-il pas supposer que les annotations de Heidegger peuvent recevoir leur pleine compréhension de la seule considération de cet intervalle de temps, sans égard pour ce qui suit ? Le choix de ne retenir que trois volumes sur neuf n’est-il pas alors, pour partie, arbitraire, et surtout n’explique-t-il pas à lui seul pourquoi le découpage thématique des remarques, tel qu’il est opéré dans ce livre, ne saurait à lui seul répondre à l’articulation rendue nécessaire par la chose même ?

Certes, il n’est pas illégitime de souligner que les Cahiers eux-mêmes hésitent entre plusieurs chemins, oscillent sur bien des usages lexicaux – l’auteur souligne à bon droit, et à plusieurs droits, comment tel ou tel vocable ou syntagme change de sens et parfois même s’inverse au cours de la décennie –, et ainsi qu’ils requièrent, par eux-mêmes, une lecture éclatée, qui suppose à la fois de « s’y retrouver », de découvrir des fils conducteurs, et de ne pas prêter à ceux-ci une valeur ultime, comme si l’ensemble des notes obéissait à une impulsion unique, à une nécessité univoque. C’est d’ailleurs cet éclatement qui donne la mesure de l’interprétation suivant laquelle il y aurait à la fois, dans ces Cahiers, des notes puissamment philosophiques, et d’autres plus contingentes, voire insignifiantes par leur négligence même. Soit. Cela donne aussi à comprendre pourquoi il est légitime d’assumer, au moins un temps, un style d’exposition répétitif, se calquant sur la récurrence de certains thèmes d’un Cahier à l’autre, modulo quelques variations : « le style d’exposition de ce guide de lecture sera inévitablement répétitif, du fait même que la répétition est le style du développement de la pensée de l’histoire de l’Être dans ces traités… » (p. 44). Cependant, on doit demander : le rythme d’une réflexion sur les Cahiers noirs doit-il être celui des Cahiers noirs et où tient celui qui souscrit à une telle thèse, sinon dans un certain enfermement à l’intérieur des sinuosités des Cahiers, alors, de proche en proche, tenus pour une œuvre sui generis, méritant d’être lue et méditée de manière propre et autonome, quand ils ne cessent au contraire de devoir être rattachés aux autres écrits plus achevés de Heidegger, conférences et cours ? Suivre les Cahiers en cherchant à mener un voyage guidé en eux, plutôt que les arracher à la fragilité de leur assemblage et ramener l’éclatement et l’hésitation de leurs notes à ce que ceux-ci auraient de décisif, n’est-ce pas choisir de se soumettre, d’emblée, à un principe herméneutique pour le moins contestable ?

Qu’apprendra-t-on en effet d’une lecture cursive des Cahiers ? À s’en tenir à leur chronologie, à considérer qu’ils constituent, à raison même de l’enchaînement purement diachronique de leurs réflexions, une sorte de fresque intellectuelle, ne risque-t-on pas de les abstraire de la pensée dont ils constituent au contraire un témoignage, et de leur attribuer une valeur sui generis ? Tel est le risque qui pèse sur cette étude, notamment lorsque celle-ci cède à une interprétation psychologiste des annotations, comme si ces dernières suivaient le cours des préoccupations quotidiennes successives de Heidegger, de la succession de ses réflexions, plutôt que de la chose même et d’elle seule. Ainsi, le passage suivant nous semble contestable. Commentant l’irruption progressive de la notion d’Ereignis, qui modifie l’objet de la réflexion puisque ce n’est plus l’initiative de l’homme, fût-ce de quelques hommes, que de méditer l’être mais à l’inverse l’être qui a d’une certaine façon le pouvoir de nous conférer un rapport propre à sa vérité, l’A. écrit : « ce ne sont plus poètes et penseurs qui habilitent l’être à se déployer, c’est le déploiement de l’Être, l’Ereignis, qui habilite poètes et penseurs à dire et à penser la vérité de l’Être. Pourquoi un tel Tournant en 1934-1935 ? Manifestement, le traumatisme de la déception du rectorat a joué un rôle crucial. En 1932, dans Réflexions II, Heidegger pense encore que c’est l’homme qui a le pouvoir d’habiliter, par la poésie et par la pensée, l’être à se déployer. Il faut alors que l’Université soit au service de ce but et qu’elle forme l’élite de l’Être. En 1933, l’épisode du rectorat est cette tentative et cet échec, exposés dans Réflexions III. Heidegger tire d’un tel échec la conclusion qu’habiliter l’Être à se déployer n’est pas au pouvoir de l’homme, qu’il n’est pas non plus au pouvoir de l’Université de forger l’élite de l’Être. C’est donc l’Être lui-même qui se déploie en un événement par lequel il approprie une élite de poètes et de penseurs à la garde de sa vérité. Voilà pourquoi l’Ereignis apparaît en 1934-1935 dans les Réflexions IV. » (p. 122) Une telle interprétation nous semble très significative, puisqu’elle soumet le tournant à une expérience psychologique, celle de l’échec, et à une logique psychologique, celle de la consolation. Est-ce bien la mesure de la chose même ?

Qu’apprendra-t-on en effet d’une lecture cursive des Cahiers ? À s’en tenir à leur chronologie, à considérer qu’ils constituent, à raison même de l’enchaînement purement diachronique de leurs réflexions, une sorte de fresque intellectuelle, ne risque-t-on pas de les abstraire de la pensée dont ils constituent au contraire un témoignage, et de leur attribuer une valeur sui generis ? Tel est le risque qui pèse sur cette étude, notamment lorsque celle-ci cède à une interprétation psychologiste des annotations, comme si ces dernières suivaient le cours des préoccupations quotidiennes successives de Heidegger, de la succession de ses réflexions, plutôt que de la chose même et d’elle seule. Ainsi, le passage suivant nous semble contestable. Commentant l’irruption progressive de la notion d’Ereignis, qui modifie l’objet de la réflexion puisque ce n’est plus l’initiative de l’homme, fût-ce de quelques hommes, que de méditer l’être mais à l’inverse l’être qui a d’une certaine façon le pouvoir de nous conférer un rapport propre à sa vérité, l’A. écrit : « ce ne sont plus poètes et penseurs qui habilitent l’être à se déployer, c’est le déploiement de l’Être, l’Ereignis, qui habilite poètes et penseurs à dire et à penser la vérité de l’Être. Pourquoi un tel Tournant en 1934-1935 ? Manifestement, le traumatisme de la déception du rectorat a joué un rôle crucial. En 1932, dans Réflexions II, Heidegger pense encore que c’est l’homme qui a le pouvoir d’habiliter, par la poésie et par la pensée, l’être à se déployer. Il faut alors que l’Université soit au service de ce but et qu’elle forme l’élite de l’Être. En 1933, l’épisode du rectorat est cette tentative et cet échec, exposés dans Réflexions III. Heidegger tire d’un tel échec la conclusion qu’habiliter l’Être à se déployer n’est pas au pouvoir de l’homme, qu’il n’est pas non plus au pouvoir de l’Université de forger l’élite de l’Être. C’est donc l’Être lui-même qui se déploie en un événement par lequel il approprie une élite de poètes et de penseurs à la garde de sa vérité. Voilà pourquoi l’Ereignis apparaît en 1934-1935 dans les Réflexions IV. » (p. 122) Une telle interprétation nous semble très significative, puisqu’elle soumet le tournant à une expérience psychologique, celle de l’échec, et à une logique psychologique, celle de la consolation. Est-ce bien la mesure de la chose même ?

Ce psychologisme se lit encore dans plusieurs hypothèses formulées par l’A., qui se contente de présomptions relatives à la manière dont Heidegger se serait renseigné pour écrire : ainsi, il note que « ce règne du gigantisme et de l’expérience vécue dont parle Heidegger à partir de 1936, il ne pouvait le voir qu’à partir de cette Allemagne où il vivait, à savoir l’Allemagne nazie, même si la Machenschaft caractérise in fine la modernité comme telle, et pas seulement le national-socialisme » (p. 141) ; l’analyse de la machination deviendrait ainsi tributaire d’un pur et simple constat d’époque, comme si elle avait été inspirée par des phénomènes d’actualité. De même, lorsque l’A. suggère, au sujet de la manière dont Heidegger se rapporte à un « mythe de la conspiration mondiale », et souscrit ainsi à une hypothèse historique connotée d’antisémitisme, qu’« en 1938, dans l’Allemagne nazie, l’unique source d’information sur laquelle s’appuyait Heidegger pour la penser était la presse allemande, donc la presse nazie, qui interprétait systématiquement cette situation pour y dénoncer l’œuvre de la ‘juiverie mondiale’ » (p. 161), il nous semble commettre une double erreur : non seulement il assujettit la pensée à la compréhension de l’actualité, comme si Heidegger était un pur et simple analyste de la situation historique, mais en plus, il fait comme si ce qu’il y avait à penser dépendait des « sources d’information » disponibles : n’est-ce pas plutôt la manière dont l’information est susceptible d’être comprise qui dépend du site dans lequel s’inscrit celui qui la reçoit ?

Avec un courage qui n’est pas son moindre mérite, l’A. tente de se frayer un chemin dans les difficiles analyses historiques de Heidegger. La remarque suivant laquelle « Heidegger travaille longuement la différence entre Geschichte et Historie dans ces cahiers, et il est clair que la Geschichte, c’est-a-dire l’histoire de l’être, même si elle est en retrait, n’est pas une autre histoire sans rapport à l’histoire du monde étudiée par l’historiographie (Historie) » (p. 93), nous paraît pertinente : c’est à bon droit que la pensée doit lire dans l’histoire des phénomènes susceptibles de la ramener devant la chose même, c’est-a-dire aussi devant elle-même. Mais, comme l’A. le note également à juste titre lui-même, cette lecture passe par des affirmations déroutantes, comme par exemple lorsque le penseur écrit que « le bolchevisme russe dans sa provenance est de même nature que le monde anglo-américain » (GA 96, p. 130). Comment comprendre cette réduction de deux formes politiques si différentes à une « même nature » sinon depuis leur commune dimension métaphysique ? « Ce qui ne signifie pas », commente à bon droit l’A., « que Heidegger les identifie politiquement mais que, là encore, ils sont métaphysiquement le même » (p. 237). Soit, mais en maintenant la possibilité d’une identification « politique » du bolchevisme ou de la démocratie libérale, l’A. ne maintient-il ce qui est devenu, pour Heidegger lui-même, impossible ou plutôt vide de sens – et ne se barre-t-il pas l’accès à la question essentielle de savoir pourquoi précisément le « politique » entendu comme structure des rapports humais s’avère chez ce penseur complètement mis en hors jeu ? Dès lors, l’A. peut certes constater, et on ne lui contestera pas cette analyse, que décrire « seule la constitution métaphysique commune des peuples des temps modernes, c’est laisser de côté leurs traits propres pour les rapprocher, ce qui conduit Heidegger à des rapprochements inattendus, qu’on aura évidemment le droit de juger aberrants, car ils supposent de faire abstraction de différences considérables » (p. 242) ; mais un « guide de lecture » n’aurait-il pas dû mener le lecteur au-delà de ce seul « droit de juger » et interroger la façon dont la négligence complète des distinctions historiques ou politiques appartient, de plein pied, à la tâche de la pensée telle qu’elle se détermine chez Heidegger ? À nouveau, et sur un autre plan que celui que nous décrivions auparavant, l’A. ne reste-t-il pas prisonnier de catégories – ici, la différence entre l’historique et l’historial – dont il aurait au contraire fallu faire apparaître le caractère problématique, montrer qu’elles engagent des décisions théoriques radicales quant à ce qui nous appelle à penser ?

En dépit de ces questions, il faut reconnaître à l’A. certaines analyses très présentes, et notamment une explication éclairante de la notion au demeurant étrange de « bolchevisme anglais ». L’A. part de la considération suivant laquelle il faut reconnaître le « communisme » comme « « la constitution métaphysique des peuples, dans la dernière phase de l’achèvement des temps modernes » (GA 96 p. 173 cité p. 242). Dès lors, dans la modernité ainsi comprise, tout est bolchevisme, et la notion de bolchevisme anglais peut alors être comprise de la manière suivante : « Heidegger considère que c’est ce bolchevisme anglais qui est le lourd de péril, parce que son triomphe sur le bolchevisme soviétique ne ferait que maintenir les temps modernes dans leur essence, mais à nouveau masquée par un vernis moral et religieux (‘son rôle de sauveur de la moralité’) au lieu de la surmonter » (p. 242). Le problème posé, que l’A. ne rejoint pas toutefois, est alors celui du mal : peut-on dire de la démocratie libérale qu’elle est plus dangereuse que la dictature communiste, parce qu’elle dissimule davantage son essence, quand bien même elle serait moins meurtrière ?

Légitime est, de la même façon, la tentative menée par l’A. pour donner à comprendre la Machenschaft, telle que Heidegger l’élève à un trait voire au travail de la métaphysique et de la situation historique contemporaines. À bon droit, l’A. reconnaît dans la critique heideggerienne du nazisme une manière de le réduire à un phénomène finalement propre à la Machenschaft : c’est tout le mérite de l’analyse menée aux pp. 135 à 141 autour de l’analyse, menée dans les Cahiers, du concept de « grandeur ». Faut-il pour autant affirmer que « c’est manifestement la notion de Machenschaft qui est en train d’émerger derrière [le terme « organisation »] en 1934 » (p. 135) ? Rien n’est moins sûr car l’argument s’en trouverait inversé : ce ne serait plus le national-socialisme qui serait un cas particulier de la Machenschaft mais la Machenschaft deviendrait un concept empirique, issu de l’observation des régimes totalitaires. Or, en admettant que « les Cahiers Noirs cherchent à trouver dans la situation contemporaine des confirmations de cette pensée » de la Machenschaft (p. 159), celle-ci ne saurait provenir de celle-là. Cette incohérence des hypothèses n’empêche pas l’A. de donner de la Machenschaft et de ses diverses manifestations une description globalement éclairante. Mais sans doute l’A. aurait-il pu se référer au passage de l’Introduction à la métaphysique de 1935, exactement contemporaine des notes qu’il commente, pour élever véritablement la Machenschaft au rang de notion historiale, et par ailleurs pour montrer que la violence qui s’y manifeste n’est pas seulement de nature humaine. Dans un passage décisif de ce cours, Heidegger commence par remarquer que « la violence, le violent, en quoi se meut l’agir de celui qui fait usage de violence, c’est tout le champ de la machination (το μαχανὀεν) confiée à celui-ci » : le terme de machination, Machenschaft, abrite donc en lui le mode sur lequel l’homme est violent dans et pour l’être. Que désigne la Machenschaft ? « L’hégémonie de l’être sous la structure d’essence » où « l’on décide par calcul ce qu’il constitue et dont on planifie et organise ce que l’étant qui lui est conforme offre de machinable », « nous la désignerons par Machenschaft »[1], précise ailleurs Heidegger, nommant aussi « Machenschaft, cette interprétation de l’étant comme ce qui est par avance représentable et par avance représenté »[2]. La machination est donc un visage du décèlement de l’étant visant essentiellement, pour l’homme, à se le rendre exploitable, et donc à se rendre exploitant. Est-ce dire que la machination n’est pas autre chose que l’essence de la technique ? Sans doute. « Nous ne prenons pas le mot »machination » au sens péjoratif. Nous pensons par là quelque chose d’essentiel qui s’annonce à nous dans le mot grec τέχνη. »[3] Cette référence aurait eu le mérite de situer le totalitarisme contemporain de Heidegger dans l’histoire de l’être depuis son commencement, et non dans la seule modernité ; elle aurait aussi pu montrer que l’analyse heideggerienne de la violence et de la brutalité ne relèvent pas simplement du commentaire de l’actualité et que celles-ci appartiennent pleinement à la chose même.

Il n’en reste pas moins que l’étude ici présentée donne à comprendre, de façon très claire, la manière dont et les motifs pour lesquels la Machenschaft se déploie historialement et historiquement dans la guerre et la brutalité. Ainsi, selon l’A. que l’on suit ici sans réserves, le § 113 du tome 96 « montre en quoi la Machenschaft pousse nécessairement à la guerre. Heidegger voit dans l’époque moderne le triomphe du règne de la vie au sens de l’animalité de l’animal rationnel, et cette vie cherche la croissance de son niveau de vie et défend envers et contre tout ses intérêts vitaux. Il écrit ‘notre peuple, et Heidegger parle ici des Allemands, mais met des guillemets au mot peuple car, à l’époque de la modernité triomphante, il n’y a plus de peuple, il n’y a que des masses organisées par la Machenschaft » (p. 254). Or, cette vie aboutit nécessairement à la guerre, impliquée par les exigences de ses intérêts. « La guerre seule peut satisfaire le caractère d’inconditionnalité de la Machenschaft » (p. 254), et « c’est la notion de brutalitas que Heidegger met en avant pour caractériser le règne de la Machenschaft, donc pour accentuer sa dimension de violence faite à l’étant, et d’abord à cet étant qu’est l’homme sous la forme de son animalisation extrême qu’est le racialisme » (p. 183).

Pour autant, l’approche de la relation heideggerienne à la politique, telle qu’elle émerge singulièrement de Cahiers où sont relatés à la fois des expériences d’engagement, des analyses critiques fermes, et des espoirs peut-être problématiques – cette approche est-elle ici suffisante ? La conclusion de l’A. consiste à soutenir que Heidegger tient un dicours qui n’est essentiellement pas politique, dont la politique ne saurait constituer la mesure : déjà, ce n’était pas fondamentalement un engagement politique en faveur du national-socialisme qui commandait l’épisode du Rectorat, lequel était bien plutôt motivé par le rêve, vite avéré illusoire, d’une construction « spirituelle » ; ensuite, la pensée de Heidegger devait le conduire à une détermination de la tâche de la pensée absolument étrangère et même incompatible avec l’action politique. Et pourtant, l’A., à rebours de cette conclusion, ne contribue-t-il pas lui-même, et en dépit de ses propres intentions, la langue heideggerienne ? En interprétant par exemple la mention certes ambiguë des « singuliers (Einzelnen) », poètes et penseurs supposés accéder à la vérité de l’Être, comme le signe qu’il « y a là un élitisme, un aristocratisme heideggerien » (p. 104-105), l’A. En assimilant la désignation de la singularité des penseurs à la position, purement politique, d’une aristocratie, terme que Heidegger se garde d’ailleurs toujours d’employer, l’A. ne ramène-t-il pas la pensée à une fonction sociale, et ne se prive-t-il pas alors de la possibilité de comprendre ce qu’il identifie par ailleurs comme le propre de la langue des Beiträge qui est aussi celle des Cahiers, à savoir la lente recherche d’une langue destinée à nommer la singularisation, Einzelnung, de ceux qui, appropriés à la vérité, en reçoivent la garde ?

Pour autant, l’approche de la relation heideggerienne à la politique, telle qu’elle émerge singulièrement de Cahiers où sont relatés à la fois des expériences d’engagement, des analyses critiques fermes, et des espoirs peut-être problématiques – cette approche est-elle ici suffisante ? La conclusion de l’A. consiste à soutenir que Heidegger tient un dicours qui n’est essentiellement pas politique, dont la politique ne saurait constituer la mesure : déjà, ce n’était pas fondamentalement un engagement politique en faveur du national-socialisme qui commandait l’épisode du Rectorat, lequel était bien plutôt motivé par le rêve, vite avéré illusoire, d’une construction « spirituelle » ; ensuite, la pensée de Heidegger devait le conduire à une détermination de la tâche de la pensée absolument étrangère et même incompatible avec l’action politique. Et pourtant, l’A., à rebours de cette conclusion, ne contribue-t-il pas lui-même, et en dépit de ses propres intentions, la langue heideggerienne ? En interprétant par exemple la mention certes ambiguë des « singuliers (Einzelnen) », poètes et penseurs supposés accéder à la vérité de l’Être, comme le signe qu’il « y a là un élitisme, un aristocratisme heideggerien » (p. 104-105), l’A. En assimilant la désignation de la singularité des penseurs à la position, purement politique, d’une aristocratie, terme que Heidegger se garde d’ailleurs toujours d’employer, l’A. ne ramène-t-il pas la pensée à une fonction sociale, et ne se prive-t-il pas alors de la possibilité de comprendre ce qu’il identifie par ailleurs comme le propre de la langue des Beiträge qui est aussi celle des Cahiers, à savoir la lente recherche d’une langue destinée à nommer la singularisation, Einzelnung, de ceux qui, appropriés à la vérité, en reçoivent la garde ?

Soupçon confirmé par d’autres passages, où des vocables semble-t-il exclusivement déterminés par la description d’une relation à la vérité de l’Être sont interprétés en termes de différences ontiques entre les individus. De cette relation, écrit l’A., « seuls ceux qui sont peu nombreux, les Wenigen, en sont capables. Ce sont eux que les Beiträge appelleront les Zu–künftigen, ceux qui sont à venir et préparent l’avenir. A eux s’opposent les Vielen, ceux qui appartiennent au grand nombre, auxquels est refusé le déploiement de la vérité de l’être » (p. 106) ; l’opposition entre la donation singularisante de la vérité et l’espace commun de son recouvrement devient ainsi l’opposition de deux groupes humains, soit une opposition de nature politique, ce qui permet, à tort, à l’A. de tenir l’espoir du rectorat pour celui de se replier sur « une élite de l’esprit spécialement éduquée en vue de la mission d’opérer la transition vers l’autre commencement » (p. 113). Outre que Heidegger n’use jamais du syntagme « élite de l’esprit », cette expression s’avère doublement irrecevable, tant parce que la singularisation n’est pas élitiste que dans la mesure où cette formule assimile implicitement « l’esprit » à une faculté humaine de compréhension supérieure, quand « esprit » ne désigne jamais rien d’autre, de façon d’ailleurs difficile, qu’une modalité de déploiement de la vérité de l’être.

Que l’A. ne s’en tienne pas à sa propre thèse d’une irréductibilité de la pensée à la politique ne s’atteste jamais tant que l’interprétation ici proposée du concept heideggerien de « métapolitique », qui apparaît quelques temps dans la langue des Cahiers avant que le penseur n’y renonce. La « métapolitique », terme par lequel Heidegger désigne le fait que sa propre pensée ne saurait en aucune façon être politique et suppose l’abandon et le dépassement de toute ambition politique, l’A. la reconduit plutôt à ceci : « c’est à l’inverse la politique qui doit être refondée à partir de la philosophie renouvelée comme métapolitique. En cela l’approche heideggerienne de la question politique ne peut que faire penser à Platon, à la question des philosophes-rois et des nomothètes » (p. 115). On ne saurait souscrire à une telle compréhension, d’une part car jamais le penseur ne saurait être tenu pour un roi et n’énonce aucune loi, aucun nomos, d’autre part et surtout car cette proposition mobilise la notion de « refondation » d’une manière qui n’est pas propre à Heidegger, jamais l’homme, ni la pensée, ne pouvant opérer quelque fondation que ce soit puisque seule la vérité de l’être est susceptible, en un sens tout à fait étranger à la politique et ne pouvant y reconduire, de fonder quelque chose, à savoir la dimension dans laquelle nous pouvons y appartenir. Certes, la notion même de métapolitique est à ce titre porteuse d’une ambiguïté puisqu’elle conserve une référence au politique que la chose même n’implique pas, et c’est sans doute la raison pour laquelle Heidegger a rapidement abandonné ce vocable, mais cela tend à montrer que plutôt que d’essayer d’expliciter le contenu d’une prétendue « métapolitique » heideggerienne, il aurait sans doute mieux valu se demander au nom de quoi ce mot est apparu un temps et un temps seulement comme nécessaire à la pensée. Apparaissent sans doute ici les limites générales propres à la méthode de lecture ici déployée : à s’arrêter sur les propos tenus dans les Cahiers sans les replacer dans la perspective de leur valeur au sens de la langue heideggerienne, l’A. aboutit à des conclusions constituant de possibles distorsions de cette langue.

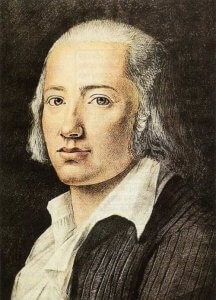

Autre exemple de la même situation : juste après avoir rappelé que ce que Heidegger tient pour allemand n’est pas une donnée géographique ou politique, mais bien la seule percée de Hölderlin dans la sphère de ce qui est à penser, juste après avoir rappelé « que Hölderlin et lui seul ait fondé pour les Allemands ce signe de connivence de l’être… » (GA 96 p. 67, cité p. 168), l’A. renverse immédiatement le sens de cette subordination de l’allemand au poétique en remarquant : « que le peuple allemand ait pu enfanter un poète tel que Hölderlin,… ce serait le signe d’une telle élection » (ibid.). Raisonner ainsi, c’est en effet faire de Hölderlin un Allemand, c’est inverser la priorité du poète sur le peuple dont il ouvre le site propre, c’est faire de son identité nationale un critère déterminant la nature de son œuvre poétique. N’est-ce pas le signe que l’A. politise plus que Heidegger et autrement que lui, tout en prétendant se faire guide de la lecture de ses propos ?

Autre exemple de la même situation : juste après avoir rappelé que ce que Heidegger tient pour allemand n’est pas une donnée géographique ou politique, mais bien la seule percée de Hölderlin dans la sphère de ce qui est à penser, juste après avoir rappelé « que Hölderlin et lui seul ait fondé pour les Allemands ce signe de connivence de l’être… » (GA 96 p. 67, cité p. 168), l’A. renverse immédiatement le sens de cette subordination de l’allemand au poétique en remarquant : « que le peuple allemand ait pu enfanter un poète tel que Hölderlin,… ce serait le signe d’une telle élection » (ibid.). Raisonner ainsi, c’est en effet faire de Hölderlin un Allemand, c’est inverser la priorité du poète sur le peuple dont il ouvre le site propre, c’est faire de son identité nationale un critère déterminant la nature de son œuvre poétique. N’est-ce pas le signe que l’A. politise plus que Heidegger et autrement que lui, tout en prétendant se faire guide de la lecture de ses propos ?

Le problème de la langue des Cahiers est aussi celui de leur traduction. L’A. consacre plusieurs chapitres à commenter les traductions françaises, le plus souvent pour en souligner, de manière justifiée, les choix les plus discutables, et les incohérences et certaines inexactitudes. Toutefois, n’aurait-il pas été nécessaire également, si la traduction vient en question, de s’interroger, non seulement sur telle ou telle décision théorique locale, mais sur le geste même de traduire, tel qu’il s’impose à qui lit Heidegger et veut obéir à la chose même ?

Rappelons dès lors, pour commencer, que le penseur qualifia lui-même les notes de ses Cahiers « d’avant-postes inapparents – et de bases arrière dans une tentative toute entière consacrée à une méditation à laquelle manquent encore les mots pour conquérir un chemin ouvrant sur ce questionnement à nouveau inaugural qui, à la différence de la pensée métaphysique, se nomme la pensée historiale de l’être » (GA 95, 274/Réflexions VII-XI, p. 281). Ainsi témoignent les Cahiers de leur propre contenu : ils ne constituent ni un traité, ni une série d’aphorismes mais se composent avant tout d’efforts et de tâtonnements pour laisser parler la langue. Les Cahiers mènent alors essentiellement et pour eux-mêmes une expérience de la langue, autrement dit, une traduction : la traduction de la pensée de Heidegger dans la langue qu’elle reconnaîtra, chemin faisant, pour celle qui lui est propre. Et n’est-elle pas la première, c’est-à-dire la plus haute, de toutes les traductions, dont doivent alors dépendre toutes les autres, ce qui n’irait pas sans profondément déterminer le sens et la portée d’une traduction des Cahiers dans une autre langue que la leur ?

Il aurait ainsi été opportun de rappeler qu’en 1942, à l’occasion de la transcription du grec ἀλήθεια par l’allemand Unvorbergenheit, et d’une méditation plus large sur ce que traduire veut dire, Heidegger énonçait les remarques suivantes, qu’il n’est pas inutile de reproduire ici : « nous comprenons d’abord ce processus extérieurement, de manière philologique-technique. On croit que « traduire », consiste à transférer une langue dans une autre, la langue étrangère dans la langue maternelle ou l’inverse. Nous méconnaissons alors que, sans cesse, nous traduisons déjà notre propre langue, la langue maternelle, dans ses propres mots. Parler et dire sont en soi un traduire dont l’essence ne se limite nullement au fait que le mot traduit et le mot qui traduit appartiennent à des langues différentes. Un traduire originaire règne sur tout dialogue et sur tout monologue. Nous ne songeons pas d’abord au processus selon lequel, au sein d’une même langue, nous substituons une tournure à une autre et faisons usage de la « paraphrase ». Le changement dans le choix des mots résulte déjà du fait que ce qui est à dire s’est, pour nous, traduit [übergesetzt] dans une autre vérité et une autre clarté, voire une obscurité. Ce traduire peut avoir lieu sans changement de l’expression linguistique. Le poème d’un poète, le traité d’un penseur résident dans leur parole propre, simple, unique. Ils nous contraignent à toujours refaire l’expérience de cette parole comme si nous l’entendions pour la première fois. Ces prémices de la parole nous font à chaque fois passer (setzen uns über) sur une nouvelle rive. Ce qu’on nomme traduction (Übersetzen) et paraphrase n’est jamais que la conséquence du transfert (Übersetzen) de tout notre être dans le domaine d’une vérité changée. C’est seulement lorsque nous sommes proprement livrés à ce transfert que nous sommes soucieux du mot. Et c’est à partir du respect de la langue ainsi fondé que nous pouvons entreprendre la tâche plus aisée et plus limitée de traduire un mot étranger par un mot de notre propre langue. Mais la traduction de la langue propre dans ses mots les plus propres demeure ce qu’il y a de plus difficile. C’est ainsi que la traduction, par exemple, de la parole d’un penseur allemand dans la langue allemande est particulièrement difficile du fait que règne ici le préjugé tenace selon lequel nous qui parlons allemand comprendrions immédiatement les mots allemands, puisqu’ils appartiennent à la langue propre, tandis que pour traduire une parole grecque il nous faut en outre apprendre d’abord cette langue étrangère. Dans laquelle mesure pourquoi tout dialogue et tout dire sont, au sein de notre propre langue, une traduction originaire, et que signifie ici proprement traduire, voilà qui ne peut être toutefois élucidé ici de manière plus précise. Peut-être l’occasion se présentera-t-elle par moments, au fil de ce cours consacré à l’ἀλήθεια, d’en faire quelque expérience. » (GA 54, 17-18).

Que veut dire ici Heidegger et qu’en retenir à l’heure de découvrir une traduction de l’allemand en français ? Le passage de 1942 que nous venons de citer commence par indiquer que toute pensée est une traduction qui va de la langue à la langue, c’est-à-dire de la langue improprement employée à la langue proprement pensée, du relâchement à la concentration du discours. Il continue en soulignant combien la compréhension de la langue maternelle est la plus indirecte tant elle est obscurcie par son apparente évidence. Ces deux indications sont connexes puisque c’est à chaque fois la familiarité avec la langue qui se trouve visée comme cela à quoi la pensée doit s’opposer, dont elle doit procéder à la réduction. Penser impliquera de cesser de tenir notre langue pour maternelle, de commencer à l’inverse à la tenir pour étrangère, à nous la rendre étrangère. Mais pourquoi en va-t-il ainsi pour Heidegger ? Parce que la langue coutumière est le lieu de la familiarité avec l’étant, que doit rompre toute pensée de l’être. C’est la raison pour laquelle ce passage de Heidegger prend place « au fil d’un cours consacré à l’ἀλήθεια », c’est-à-dire de ce domaine dans lequel le lecteur, quelle que soit sa langue maternelle, ne saurait s’installer sans renoncer à tenir les mots pour de simples signes renvoyant à des étants préalablement compris, pour de simples expressions. Bref, penser, c’est traduire : traduire dans la vérité, c’est-à-dire dans l’être, et de là ressort le sens de la proposition de Heidegger suivant laquelle les Cahiers doivent d’abord rechercher les mots, tenus pour manquants, qui ouvriront le chemin de la pensée de l’être.

Mais si l’être est l’élément de toute traduction, c’est l’être qui doit être rendu lisible au moment de traduire Heidegger en français. Plus étroitement, laisser parler les Cahiers noirs, c’est préparer, au sein de la langue française dans laquelle l’expérience heideggerienne doit être transposée, un abri suffisant pour les traits de l’être que cette expérience aura rencontrés. Préparer au sein de la langue, cela veut dire : préparer la langue comme domaine de cette expérience. Heidegger lui-même aura-t-il jamais porté son effort ailleurs que sur la manière dont l’être se laissait dire ? La langue n’aura en ce sens cessé d’être le lieu de la pensée, son espace de déploiement. Pour autant, elle n’en est pas le simple instrument, comme si la pensée de l’être, libre de tout discours familier, de toute expression convenue, n’était aucunement soumise à la langue et pouvait au contraire entièrement se la soumettre, moyennant une somme d’artifices et d’inventions qui la réduirait à un style littéraire, voire à un chiffre mystérieux. Tant s’en faut. En effet, si comme Heidegger l’a dit une fois pour toutes, « l’être se donne initialement dans la parole » (GA 54, 113), alors la langue n’est pas un simple medium à la disposition des penseurs libres de la réinventer selon leurs besoins, mais l’abri même de la vérité et préparer la langue, ce n’est pas la faire mais la laisser parler. Dès lors, si Heidegger ne se plia jamais aux dictionnaires, ne construisit jamais sa philologie que de manière pensante — la langue grecque comme lieu de la compréhension initiale de l’être et seulement comme ce lieu —, s’il n’hésita jamais à soustraire les mots à leur signification usuelle, à commencer par le mot Ereignis. Bref, si son allemand n’est pas de l’allemand mais l’allemand en tant que Sprache sprechend, en tant que s’y donne l’être en vérité, jamais ses tentatives ne peuvent passer pour simplement arbitraires et, précisément, parce que ce n’est pas Heidegger qui veut faire parler la langue mais l’être et lui seul qui, pour autant qu’il y soit entendu, y a l’initiative.

Revenons dans ces conditions à la traduction ici commentée. Si toute traduction de Heidegger implique par principe un regard sur la langue et sur le sens de l’acte même de traduire, quel fut, en son essence, celui des présents traducteurs, et répondre à cette question ne permet-il pas, au-delà du commentaire de tel ou tel choix, de revenir à la dimension depuis laquelle il leur devenait de traduire comme ils l’ont fait ? Or, si Heidegger se trouve dans ce que F. Fédier, traducteur des Cahiers, appelle, et sans doute à raison, « un rapport plus libre à sa propre langue », ne fallait-il pas au traducteur lui-même et à la suite du penseur s’acquitter d’une semblable liberté dans l’usage de la langue française ? Sans nul doute. Mais le problème décisif est de déterminer quelle interprétation F. Fédier propose de cette liberté. Pour réponse, nous lisons dans l’Avant-propos cette remarque faisant office de programme : « ce qu’il faudrait pouvoir faire en l’occurrence : trouver les moyens, présents dans notre langue mais non encore véritablement reconnus, qui puissent l’amener à accueillir la pensée qui dans sa propre langue s’aventure à la découverte de ce qui jusqu’ici n’a jamais été que pressenti » (Réflexions II-VI, Avant-propos du traducteur, p. 14).Comment comprendre ce que F. Fédier tient pour sa tâche propre de traducteur ? Redisons-le, pour Heidegger, dire sa pensée c’est traduire un allemand impensé dans un allemand où l’être se laisse penser, c’est laisser s’avancer l’être dans l’allemand, quitte à se soustraire à l’emprise du dictionnaire qui circonscrit l’usage courant, c’est-à-dire métaphysique, de la langue, où les mots ne sont que des signifiants pour des signifiés préalablement entendus. Or, laisser s’avancer l’être dans la langue, c’est rendre la langue à son sens verbal. Partant, la traduction, ce « monologue originaire », n’est pas une affaire de lexique mais une affaire de mobilité du regard et c’est sans doute la raison pour laquelle, à l’exception de quelques tentatives abandonnées par la suite, Heidegger n’a que peu modifié la langue allemande, cherchant plutôt à souligner ce que cette langue donnait à entendre et à voir en sa verbalité propre. À l’inverse, nous venons de le lire, pour F. Fédier traduire, c’est parler un français plus susceptible d’accueillir la pensée que le français courant : un autre français, aux ressources encore méconnues, un français peut-être plus proche de ce qui est à penser. En apparence, d’une prescription à l’autre, le chemin paraît sûr. Pourtant l’accent s’est déporté : il ne s’agit plus de laisser l’être s’avancer dans la langue telle qu’elle l’abrite mais de préparer une autre langue qui en serait, une fois bâtie, un abri plus abritant. Il y a là une inflexion non négligeable, car une chose est de préparer dans la langue un regard pensant et une autre de préparer ce regard par le biais d’une nouvelle langue.

Revenons dans ces conditions à la traduction ici commentée. Si toute traduction de Heidegger implique par principe un regard sur la langue et sur le sens de l’acte même de traduire, quel fut, en son essence, celui des présents traducteurs, et répondre à cette question ne permet-il pas, au-delà du commentaire de tel ou tel choix, de revenir à la dimension depuis laquelle il leur devenait de traduire comme ils l’ont fait ? Or, si Heidegger se trouve dans ce que F. Fédier, traducteur des Cahiers, appelle, et sans doute à raison, « un rapport plus libre à sa propre langue », ne fallait-il pas au traducteur lui-même et à la suite du penseur s’acquitter d’une semblable liberté dans l’usage de la langue française ? Sans nul doute. Mais le problème décisif est de déterminer quelle interprétation F. Fédier propose de cette liberté. Pour réponse, nous lisons dans l’Avant-propos cette remarque faisant office de programme : « ce qu’il faudrait pouvoir faire en l’occurrence : trouver les moyens, présents dans notre langue mais non encore véritablement reconnus, qui puissent l’amener à accueillir la pensée qui dans sa propre langue s’aventure à la découverte de ce qui jusqu’ici n’a jamais été que pressenti » (Réflexions II-VI, Avant-propos du traducteur, p. 14).Comment comprendre ce que F. Fédier tient pour sa tâche propre de traducteur ? Redisons-le, pour Heidegger, dire sa pensée c’est traduire un allemand impensé dans un allemand où l’être se laisse penser, c’est laisser s’avancer l’être dans l’allemand, quitte à se soustraire à l’emprise du dictionnaire qui circonscrit l’usage courant, c’est-à-dire métaphysique, de la langue, où les mots ne sont que des signifiants pour des signifiés préalablement entendus. Or, laisser s’avancer l’être dans la langue, c’est rendre la langue à son sens verbal. Partant, la traduction, ce « monologue originaire », n’est pas une affaire de lexique mais une affaire de mobilité du regard et c’est sans doute la raison pour laquelle, à l’exception de quelques tentatives abandonnées par la suite, Heidegger n’a que peu modifié la langue allemande, cherchant plutôt à souligner ce que cette langue donnait à entendre et à voir en sa verbalité propre. À l’inverse, nous venons de le lire, pour F. Fédier traduire, c’est parler un français plus susceptible d’accueillir la pensée que le français courant : un autre français, aux ressources encore méconnues, un français peut-être plus proche de ce qui est à penser. En apparence, d’une prescription à l’autre, le chemin paraît sûr. Pourtant l’accent s’est déporté : il ne s’agit plus de laisser l’être s’avancer dans la langue telle qu’elle l’abrite mais de préparer une autre langue qui en serait, une fois bâtie, un abri plus abritant. Il y a là une inflexion non négligeable, car une chose est de préparer dans la langue un regard pensant et une autre de préparer ce regard par le biais d’une nouvelle langue.

Certes, et précisément parce que l’entreprise de traduction s’attarde sur les possibilités du français, on ne saurait dénier au traducteur l’attention portée à la langue qu’il traduit. De cette attention — et l’attention n’est-elle pas la première forme de fidélité ? — provient sans aucun doute le caractère profondément justifié des traductions ici proposées, qui font l’objet de nombreuses notes destinées à les expliquer. Mais à quoi ressortit cette multitude d’explications ? À ce qu’entre le français courant et le français déployé par F. Fédier, il faut une médiation : c’est-à-dire une traduction. Seule cette traduction serait susceptible de faire apparaître, dans cette autre langue vers laquelle s’achemine la traduction des Cahiers, à la suite de celle, déjà étrangère à la langue commune, de la traduction des Apports à la philosophie (les Beiträge zur Philosophie), l’expérience pensante de l’être. De fait, l’étrange langue française que nous découvrons ici doit souvent être traduite pour être comprise : usant de termes inusités ou tombés en désuétude — fervescence, faisance, avenance, mésétant, estrée —, de locutions inhabituelles, de formulations peu familières, les choix de F. Fédier et de P. David impliquent, au moment où ils sont entendus, un double arrêt sur leur sens — sur leur sens en français et sur leur sens pour l’allemand pensé de Heidegger — sur leur sens quant à l’être. Autrement dit, la traduction des Cahiers, dès lors qu’elle prend la décision, absolument assumée d’un point de vue philosophique — et dès lors tout sauf arbitraire —, de parler un autre français, doit non seulement traduire l’allemand dans cet autre français, mais aussi cet autre français dans un français susceptible d’être suffisamment entendu pour préparer le chemin vers cet autre français, et donc alors seulement vers l’être. Bref, là où, chez Heidegger, il y a deux termes en présence, l’allemand impensé et l’allemand pensé, c’est-à-dire l’être et son oubli, dans sa traduction ainsi conçue il y en a trois : l’allemand pensé, le français traduit et le français impensé ; c’est-à-dire l’être, son oubli, et ce medium à/de leur expérience commune que sera l’autre langue française. La traduction prend alors la forme littérale d’une complication puisqu’elle introduit une médiation supplémentaire, impose non seulement la traduction de ce français inusité ? dans la pensée de l’être mais prescrit encore pour cela un retour incessant du français à lui-même. Là où la pensée se donnait dans la langue, désormais la pensée doit être dépliée de la langue, et partant, elle s’y dissimule. D’où l’omniprésence des justifications qui ponctuent la traduction et qui sont destinées à rendre plus clair ce qui d’abord est celé sous l’étrangeté des mots employés.

Se justifiant, la traduction est sans doute soucieuse des mots qu’elle choisit, mais il devient alors possible de comprendre pourquoi la complication de la langue est sa manière de s’acquitter de ce souci. Mais une telle complication n’est-elle pas pour autant une radicale distorsion par rapport à la langue de Heidegger ou, plutôt, au regard de la façon dont Heidegger put penser la langue ? Sans doute. En effet, si ce dernier assume bien la charge d’une expérience nouvelle de la langue, rien n’indique que cette expérience doit prendre la forme d’une nouvelle langue, quand bien même la nouveauté sera le retour à l’archaïsme. Au contraire, la manière de Heidegger réinvestit l’allemand courant pour en souligner la verbalité, et par là en réveiller le domaine d’essence, c’est-à-dire la vérité de l’être, espace de tout dire, ressource de tout énoncé et de l’histoire dans laquelle les choses se disent. En choisissant à l’inverse de s’éloigner du français courant pour déplacer le lecteur dans ce domaine originaire, F. Fédier se soumet donc à un autre principe d’expérience que Heidegger lui-même. Et le fond de l’affaire n’est-il pas explicité par le traducteur lui-même, lorsqu’il définit son effort comme celui destiné à « trouver dans la langue des moyens » ? Une telle formule, prise au sérieux, ne va pas sans conséquences. En effet, il n’est pas certain en effet que la langue telle qu’elle fut pensée comme partie prenante de l’histoire où l’être se donne, voire comme abri de l’être, puisse encore, de quelque manière que ce soit, constituer un moyen : car de quoi la langue est-elle traditionnellement le moyen sinon un moyen d’expression plus ou moins adéquate ? Ceci étant, et sans doute en dépit de sa propre intention de traduire, F. Fédier ne procède-t-il pas silencieusement à la réhabilitation d’une conception métaphysique de la langue comme ce moyen que l’on peut mobiliser pour s’exprimer — c’est-à-dire comme un artifice ? Bref, regarder les mots ou les ressources lexicales comme des moyens, c’est soumettre la pensée à l’empire de la technique dans laquelle la langue n’est plus un abri mais un fonds de médiations disponibles pour exprimer ou faire apparaître quelque chose, fût-ce une expérience de pensée.

D’ailleurs, ne faut-il pas conclure au fond que la lecture des Cahiers noirs telle qu’elle est proposée ici pourrait bien apparaître comme une lecture technique, au sens où elle implique de savoir circuler entre les trois langues que traverse la traduction : l’allemand, le français connu et le français encore méconnu ou, plutôt, seulement connu comme un potentiel de ressources étranges qu’une technique apprendra, peu à peu, à maîtriser ? Si, en effet, F. Fédier veut trouver dans le français de nouveaux moyens d’exprimer la pensée, son lecteur devra avoir les moyens de le lire. Heidegger aura-t-il jamais fait dépendre la pensée de l’être des ressources dont le penseur dispose pour l’exprimer ? Pour le résumer d’un trait, si le français est ici utilisé comme un artifice au service de l’allemand, l’allemand ne fut aucunement utilisé au service de l’être et, partant, l’utilisation du français technicise la pensée et ne va pas sans en oblitérer l’expérience propre. Dès lors, la technique de la traduction, technicisant en fait la langue elle-même, ne finit-elle pas par dissimuler ce qu’il s’était agi de traduire, c’est-à-dire l’être qui se donne dans la parole et lui seul ? Telle est peut-être la question auquel l’A. lui-même aurait pu parvenir.

Revenons toutefois au lieu le plus décisif. Nécessaire, ce guide l’est peut-être avant tout – et tel est bien le point de vue de notre auteur – rendu par les conditions de la réception de ces volumes, conditions polémiques et violentes sur lesquelles l’A. s’étend longuement lui-même en introduction, et qui semblent motiver à ses propres yeux l’urgence de donner au lecteur le moyen de lire les Cahiers de manière, sinon plus sereine, du moins plus distanciée. Tel est l’incipit de l’étude : « il n’est pas possible », nous dit l’A., « d’aborder les Cahiers Noirs de Martin Heidegger sans revenir d’abord sur le contexte polémique de leur réception, dû à la découverte des passages antisémites » (p. 9). Commencement significatif : pour l’A., la lecture des Cahiers ne peut débuter tant que la question de l’antisémitisme n’a pas été clarifiée.

Le problème de l’antisémitisme des Cahiers n’est sans doute pas de savoir s’il existe ou non. Lorsque l’A. mène par exemple le débat avec le traducteur et commentateur heideggerien Pascal David, suivant lequel suivant laquelle la remarque condamnant l’antisémitisme comme « insensé et infâme » (GA 97) prouverait que les Cahiers ne sont pas antisémites (cf p. 33), ne s’enferme-t-il pas dans une position trop restreinte de la question ? Ne faut-il pas plutôt tenir le statut de l’antisémitisme pour essentiellement énigmatique, indécidable, ne serait-ce qu’à raison même de sa présence indéniable dans les Cahiers, indéniable et pourtant contredite à plusieurs reprises et notamment par la remarque susdite ? Telle est à nouveau la thèse de Vincent Blanchet à laquelle nous souscrivons : selon lui, ce qui est montré par les Cahiers « est avant tout l’ambiguïté, peut-être insurmontable, à laquelle Heidegger nous confronte », récapitule-t-il tout en précisant que « quelques passages suffisent à montrer la permanence de l’oscillation ». Mais c’est aussi l’esprit de la proposition de Peter Trawny suivant laquelle « la pensée de Heidegger ne cessera pas d’être un défi philosophique unique » (Heidegger et l’antisémitisme, p. 159, thèse citée p. 28). Relater dans le détail les polémiques attenantes à la réception des cahiers ne devient-il pas à ce titre une tâche quelque peu secondaire, et n’aurait-il pas été plus urgent de prendre une décision théorique significative quant au lien effectif qui a pu rendre antisémitisme et pensée indissociables l’un de l’autre ?

Cependant, commencer l’étude des Cahiers par la question de l’antisémitisme, n’est-ce pas encore soumettre celle-là à celle-ci ? Sans doute, mais c’est aussi à ce titre que cette étude se veut guide : elle soutient bien en effet, quant à l’antisémitisme des Cahiers, au-delà du seul débat sur son existence, une thèse, ainsi formulée : « s’y révèle le développement progressif d’un véritable antinazisme heideggérien à partir de 1934, puis l’apparition de propos antisémites à partir de 1938, cet antisémitisme n’étant alors pas celui du nazisme, de sorte qu’il faut en penser la spécificité. » Cette grille d’interprétation, dont le principe est chronologique, consiste à articuler la discussion du rapport de Heidegger au nazisme – dont on sait qu’il fut largement fait de rejet – et celle de son antisémitisme, dont l’important semble d’abord, pour l’A., de montrer qu’il ne fut pas celui des Nazis, qu’il fut autre, ce qui n’implique pas qu’il fut moindre.

Toutefois, une telle thèse implique des questions. 1) Tout d’abord, peut-on tenir, comme l’A. et avec lui, les Cahiers pour « révélateurs » ? En quoi ces volumes peuvent-ils révéler quelque chose, si, comme nous l’avons dit, ils ne sont éclairants qu’en tant qu’éclairés, s’ils ne constituent pas une œuvre souterraine, susceptible de porter en elle des thèses ou des propos ailleurs inouïs ? 2) Parler d’un « antisémitisme dont il faut penser la spécificité » suppose, puisqu’il le faut, que cette spécificité fait partie de la chose même avec laquelle le philosophe Heidegger se débat – car si son antisémitisme n’était que personnel ou contingent, s’il ne concernait pas la chose même, il n’y aurait aucune urgence à le penser. Ce ne sont dès lors plus seulement les Cahiers, mais l’antisémitisme lui-même tel qu’il s’y présente, qui s’avérerait « révélateur », qui éclairerait de sa singulière lumière le chemin de Heidegger. L’A. parvient-il alors à se hisser jusqu’à cette extrême difficulté, consistant à faire droit à la « spécificité » d’un antisémitisme heideggerien appartenant, de manière ou d’autre – et d’une manière qui serait alors à déterminer –, à la chose même ?

Rien n’est moins sûr puisque les conclusions tirées par l’A. lui-même de l’examen attentif des polémiques et surtout des textes aboutit précisément, disons-le pour ensuite l’interroger, à une conclusion apparemment opposée à cette exigence programmatique. L’A. affirme ainsi de façon semble-t-il définitive que « la croyance à l’existence du Weltjudentum étant une opinion politique (coupable, cela va sans dire) », elle n’est « en aucun cas une thèse philosophique » (p. 230). L’antisémitisme de Heidegger n’aurait donc rien de « spécifique » ni de « révélateur » : il serait simplement le symptôme d’une adhésion naïve, ignorante, à la propagande. Ce serait sur cette adhésion et sur sa naïveté que nous renseigneraient les Cahiers, loin de constituer une indication sur le rapport qu’entretient la pensée de l’être à l’antisémitisme. « On sait mieux en lisant ces pages ce que Heidegger a pensé de la situation politique qui fut la sienne, à savoir qu’il s’est gravement fourvoyé à ce sujet, mais l’intelligibilité de la pensée de l’histoire de l’être n’a rien gagné en les découvrant. De ce point de vue, il ne nous semble pas qu’on puisse parler d’antisémitisme ‘seynsgeschichtlich ‘, comme le fait Peter Trawny, car c’est déjà lui faire bien trop d’honneur. Il ne nous semble pas non plus que la pensée de l’être soit ‘contaminée’ (Trawny encore) par l’antisémitisme, dans la mesure où cet antisémitisme ne prend pas place dans la pensée de l’être, d’une manière qui serait essentielle et nécessaire, mais à l’inverse fait un usage contingent, sans être moins coupable pour autant, de cette pensée » (p. 230). Ce passage, outre l’usage, allant apparemment de soi, qu’il fait de la catégorie de la culpabilité pour désigner les propos heideggeriens – mais devant quel tribunal, et d’après quel juge et quel jugement, Heidegger est-il « coupable », si tel est le terme adéquat ? –, ce passage est significatif : il cherche à montrer que ce ne fut pas en rapport à la chose même, mais par faiblesse et par recul, par ignorance et par relâchement, que Heidegger tint dans les Cahiers des propos antisémites. Heidegger, ce sont d’ailleurs presque les derniers mots de l’étude, « aurait pu, et dû, porter aussi un jugement moral sur les puissances en en présence et les différencier, tout en saisissant aussi leur essence commune sur le plan de l’histoire de l’être, l’un ne devant pas empêcher l’autre » ; or, lui reproche l’A., « il écrase les différences ontiques, celles qui permettent de porter un jugement moral permettant de distinguer les bons des mauvais, les agresseurs des agressés, les bourreaux des victimes » (p. 266).

Une telle conclusion, pour sensée qu’elle soit, pose plus de questions qu’elle n’en résout : certes, elle écarte à bon droit l’idée que l’antisémitisme, marginalement présent dans les notes heideggeriennes, aurait trait au fond de l’affaire en question chez ce penseur, comme si tout n’y était, sous des formes latentes, qu’antisémitisme ; mais reposant sur le présupposé selon laquelle la « culpabilité » de Heidegger est signifiante sur le plan biographique et insignifiante sur le plan philosophique, elle laisse de côté le point décisif : Heidegger considère ses écrits comme ayant une valeur philosophique. La morale n’est pas ce qui lui manque ; sa pensée décide tout à fait sciemment de l’écarter, de l’ignorer, au sens actif et même agressif du terme. Dès lors dénoncer la « contingence » de ces notes tout en soulignant leurs manquements « coupables » est insuffisant et il semblerait plus urgent de se donner comment Heidegger peut-il penser, de manière tout à fait voulue et concertée, que de telles propositions puissent légitimement trouver place dans une édition intégrale de son œuvre, quand il aurait pu, s’ils étaient simplement insignifiants, les détruire ou les soustraire. De même, quand l’A. écrit : « [les passages antisémites] pourraient être écartés des Cahiers noirs sans qu’ils y perdent rien en intelligibilité » (p. 165), la question se repose : certes, les Cahiers auraient pu ne pas mentionner de textes antisémites, mais plus encore que ce qu’ils auraient pu être, l’essentiel n’est-il pas d’affronter ce qu’ils sont ? Et précisément, des passages antisémites ont été intégrés des Cahiers, n’en ont pas été retirés, en sorte que l’intelligibilité de la pensée de Heidegger implique alors de prendre au sérieux ce choix calculé de les mentionner, au même titre que d’autres réflexions, et comme s’ils avaient une valeur comparable. Le problème essentiel n’est-il pas alors en partie esquivé par l’interprétation de l’A. ?

En somme face à la question de l’antisémitisme, selon lui indissociable des polémiques qui viennent la surcharger, l’A. cherche à déterminer ce que pourrait être, pour le lecteur, la conduite à suivre. On ne saurait lui donner tort d’avoir le mérite de s’engager dans cette voie difficile, impliquant de statuer sur le sort des remarques les plus scandaleuses, de se demander ce que l’on peut en faire – et du même coup, de se demander comment Heidegger lui-même en est arrivé là, à un tel point d’aveuglement. Toutefois, cet aveuglement par lui-même ne dessille pas les yeux tant qu’on n’en aura pas questionné la malignité. De plus, et par ailleurs, un point, peut-être pourtant le plus décisif, reste toutefois ici entièrement inaperçu. Il s’agit de la relation singulière que tisse Heidegger entre christianisme et judaïsme – « hors du judaïsme, c’est-à-dire du christianisme », note-t-il au sujet de sa propre démarche, dans un Cahier ultérieur (GA 97, p. 20). Certes, l’A. n’ignore pas les diverses notes associant l’Eglise romaine aux totalitarismes ou au fascisme contemporain, mais il en néglige la portée en ne les liant pas à la question de l’antisémitisme, comme si – et c’est le défaut d’une lecture se voulant purement thématique – il s’agissait de questions séparées.

À juste titre, et avec clarté, l’A. montre que les stéréotypes antisémites formulés ou plutôt répétés dans les Cahiers ne sont pas mis au service de la démonstration que l’Occident est gouverné en sous-main par les Juifs mais accompagnent plutôt la critique de la métaphysique et de la technique propres à la modernité, auxquelles ce qui est juif, ou plutôt ce que Heidegger regarde comme ce qui est juif, est associé. Cette analyse amène l’A. à affirmer que « la métaphysique de l’Occident n’est manifestement pas juive pour Heidegger, puisque son commencement est grec, mais la métaphysique comme Machenschaft est le développement du retrait de la vérité de l’être au profit de la représentation et de la manipulation de l’étant par la puissance de la rationalité qui le calcule et l’explique rationnellement. Or, cette métaphysique s’accomplissant dans la modernité comme ‘rationalité vide’ et ‘capacité de computation’, elle se trouverait en affinité toute particulière à cette époque avec le Judentum caractérisé dans GA 95 comme ‘habileté bien endurcie à calculer’ » (p. 220). Et encore : « le Judentum est interprété (…) comme ce qui acquière temporairement sa puissance, ce qui prend le pouvoir, du fait que la métaphysique de l’Occident s’accomplit dans la modernité sous la forme d’une rationalité calculatrice vide que le Judentum est aussi » (p. 227). Ces remarques conduisent au seuil du problème, qu’elles ne contribuent guère à éclairer. En effet, qu’est-ce qu’une « affinité toute particulière », et où faut-il se tenir pour voir « aussi » le judaïsme au moment de récapituler les déterminations de la modernité, pour laisser s’avancer, fût-ce de manière insuffisante ou irrecevable, la possibilité même de cette « affinité » ? A nouveau, le problème n’est pas seulement, selon nous, de comprendre ce que Heidegger voit ou ne voit pas du judaïsme mais d’accéder à la dimension depuis laquelle une telle mécompréhension, un tel aveuglement, ont dû non seulement se produire mais être rendus nécessaires par la chose même. Dès lors, la conclusion selon laquelle « on ne peut qu’être effrayé, sans être véritablement étonné, par ce degré d’inhumanité, d’insensibilité, d’absence d’empathie, auquel conduit nécessairement l’adhésion à des stéréotypes antisémites » (p. 229), n’apparaît que faiblement probante : non seulement elle psychologise l’antisémitisme heideggerien, mais plus encore, elle insère la question du chemin propre à la pensée – chemin qui, derechef, doit avoir rendu possible de tels errements – dans des enjeux moraux qui, s’ils apparaissent incontournables au lecteur, ne sont pas pour autant placés dans la perspective de ce chemin, et apparaissent donc comme une critique purement extérieure aux motifs pour lesquels Heidegger a pu en arriver là.

L’A. déplace en vérité, une fois encore, la question sur un plan psychologique, en se demandant d’une part si l’homme Heidegger est responsable de ses propos antisémites, d’autre part si cet antisémitisme personnel est susceptible d’avoir une incidence sur l’ensemble de sa pensée. À la première question, il répond affirmativement, remarquant que Heidegger aurait pu éviter de tels propos : après avoir remarqué que Heidegger a pu se rapporter à ce qui est russe sans suivre la propagande nazie, il en conclut que « Heidegger est donc bien capable, dans ces années, de prendre le contre-pied de cette propagande. Il est donc d’autant plus coupable de ne pas l’avoir fait quand il s’agissait du Judentum, et non du Russentum » (note p. 234). A la seconde question, il répond cependant négativement, mais toujours sur un plan psychologique. « Heidegger adhère à une croyance antisémite, et utilise dans ce passage la pensée de l’être pour fonder cette croyance sur sa lecture de l’histoire de la métaphysique de l’Occident. En quoi il fait un usage antisémite, et donc coupable, de sa pensée de l’histoire de l’être. Mais il n’est pas en train de fonder sa pensée de l’histoire de l’être sur sa croyance antisémite. Donc, sa pensée de l’être, en elle-même, n’est pas antisémite » (p. 220). Tout en restant enfermé dans la fausse alternative consistant à demander si la pensée est antisémite ou non – par le fait même que des stéréotypes antisémites aient été publiés, la question, surtout si on la psychologise, est rendue caduque – , l’A., tout en soulignant « ce que cela révèle du degré d’aveuglement sur la situation historique et sur le judaïsme auquel peut conduire l’adhésion à des stéréotypes antisémites » (p. 223), n’interroge en rien la manière dont cet « aveuglement » appartient à la chose même. Il reste en ce sens au seuil de la tâche que la lecture difficile de ces pages nous laisse en héritage, du moins telle que la formule Vincent Blanchet, d’après qui « la possibilité face à laquelle nous placent les « cahiers noirs » ne tient pas simplement à ce que l’homme Heidegger n’ait peut-être pas été à la hauteur de son œuvre, ni à ce que sa pensée pourrait ne pas être à la hauteur de la philosophie. La mesure de cette alternative demeure insuffisante. Plus déroutante, la lecture des Cahiers noirs impose de se demander comment lucidité et aveuglement peuvent s’entre-appartenir philosophiquement, comment une philosophie, c’est-à-dire d’abord cette philosophie, dont le nom n’est pourtant pas usurpé, peut cependant donner prise au mal lors même qu’elle s’efforce de voir et de surmonter le danger auquel notre être même serait en proie. »

Une manière de véritablement mettre le politique et l’historique tel qu’il fait irruption dans les Cahiers en question aurait peut-être été d’interroger ce que peut vouloir dire l’aspiration à un « national-socialisme spirituel », aspiration qui repose essentiellement, en sa singularité, sur l’emploi de ce dernier adjectif. Qu’est-ce que le spirituel dans les Cahiers et plus largement dans la pensée de l’être ? Pourquoi Heidegger emprunte-t-il le mot d’esprit, qui appartient à une langue qui n’est certes pas la sienne, à ce moment comme d’ailleurs à d’autres moments, aussi décisifs, de son chemin ? Que la question doive être posée, cela aurait sans doute dû s’imposer à l’auteur lui-même, dès lors qu’il évoque, au moment de commenter l’affirmation du fils Hermann Heidegger suivant laquelle « l’apparition de mon grand-père sur la scène publique à l’époque du national-socialisme ne prouve pas qu’il ait été antisémite » (La vérité sur les Cahiers noirs, p. 12 cité p. 35) « l’espoir d’un improbable national-socialisme spirituel qui n’est pas antisémite, ni même raciste » : comment expliquer que rien ne soit dit alors sur le « spirituel » – alors que c’est cet espoir et son lieu, l’esprit, qui sont ici donnés à méditer ?

Que la signification du spirituel soit au cœur de la question à adresser aux textes des années 1930, cela apparaît comme indiscutable, et d’abord parce que Heidegger lui-même problématise, à cette époque, l’essence même de l’esprit. Il écrit par exemple : « si l’on ne veut pas que la grande décision concernant l’Europe se produise sur le chemin de l’anéantissement (Vernichtung), c’est précisément par le déploiement de nouvelles forces, spirituelles en tant que destinales (geistlich als geschichtlich), issues de ce centre, qu’elle doit se produire. Demander : qu’en est-il de l’être, cela ne signifie rien moins que revenir au commencement de notre Dasein spirituel en tant qu’historial, pour le transformer en un autre commencement »[4]. Le réveil de l’appel de l’être est aussi le réveil de l’esprit, et réciproquement, l’anéantissement de l’être, dans la domination sur l’étant, est la déchéance de l’esprit dans la mesure où « l’obsurcissement du monde implique une dépossession de l’esprit, sa décomposition, sa consomption, son éviction et sa mésinterprétation »[5], mésinterprétation qui est peut-être la métaphysique elle-même. Et non seulement la métaphysique, mais aussi la théologie, spécialement chrétienne, qui s’empara dès son commencement de la notion grecque de πνεύμα pour en modifier le sens. L’explication avec les monothéismes de la Bible ne devrait-elle pas, et dans cette étude, ne devait-elle, aussi emprunter cette voie ?

Cela d’autant plus que cette « dépossession de l’esprit » qu’il s’agirait alors par la pensée de rendre à lui-même est décrite par Heidegger comme une modalité du mal. « Désormais la prédominance du médiocre où tout est égal et indifférent […] signifie l’invasion de ce qui, par ses attaques, détruit et fait passer pour un mensonge tout ce qui a de la grandeur et toute mentalité engagée dans quelque chose de spirituel à la mesure du monde. C’est l’invasion de ce que nous appelons le démonique (au sens de la malignité destructrice). La montée de ce démonique, coïncidant avec le désarroi croissant et l’insécurité de l’Europe en face de cette démonie et en elle-même, se manifeste de façons multiples. L’une d’elles est la dépossession de l’esprit, qui s’accomplit par une mécompréhension de celui-ci, un événement (Geschehen) au sein duquel nous nous trouvons encore aujourd’hui »[6]. Lien est ainsi établi entre le δαίμων, voix de l’être même, appelant l’homme à l’ambiguïté de la garde ou de la fureur, de la paix ou de la ruine, et le mal lui-même, spécialement évoqué ici sur le mode de la dévastation (Verwüstung). La dévastation est elle-même mentionnée dans les Cahiers, mais peut-être l’explication que l’A. en propose (« la dévastation est à l’être ce que la destruction est à l’étant » [p. 252]) n’est-elle pas suffisante : ne consiste-t-elle pas encore à comparer la dévastation à une destruction, quand, par la dévastation, la vérité de l’être n’est pas abolie mais simplement retirée, dans un radical abandon d’elle-même – dans ce qui constitue son « mauvais destin » ? C’est dire que la dépossession de l’esprit, c’est-à-dire son recouvrement furieux, est une modalité du mal, qui se déploie comme la déchéance de l’esprit dans l’intellect ou sa conversion en un instrument de l’intelligence, puis en un phénomène de domination politique (civilisation et « conception technico-pratique de la science » – l’essai sur Anaximandre dira très précisément que « la déchéance de la pensée dans les sciences et dans la foi est le mauvais destin de l’être »). Les Cahiers, par leur méditation d’un nouveau commencement spirituel, s’expliquent ainsi avec rien moins que le mal, qui, dans un des Entretiens sur le chemin de campagne rédigés en 1945, sera explicitement déterminé depuis la dévastation (cf GA 77, pp. 207-209). Or, si les passages les plus perturbants des Cahiers témoignent, eux aussi, d’un mal – aveuglement, culpabilité, indifférence –, comme l’A. lui-même le soutient, n’est-ce pas depuis la compréhension heideggerienne du mal, d’un mal qui serait exclusivement déterminé par le refus de l’Être, que la malignité même de sa pensée, si l’on peut du moins en formuler l’hypothèse, devrait commencer à être discutée ?

Revenons-y par un autre biais encore. L’analyse de l’antisémitisme s’oriente sur les notions de Bodenlosigkeit et de Weltlosigkeit, mobilisées pour nommer ce qui est juif. De la Bodenlosigkeit, l’A. rappelle la détermination : « absence de sol il y a quand la vérité de l’être s’est retirée, a abandonné l’étant, ce dernier devenant inétant (Unseiende), de sorte que le sol en question est la vérité de l’être elle-même » (p. 160, se référant à un passage de GA 95 p. 107). Cette absence de sol aboutit « à l’hostilité et à la rage de destructions extrêmes » (p. 160 citant 108), dont la Judentum « pourrait peut-être bien » sortir victorieuse, en cela que la Judentum est « grössere Bodenlosigkeit », « comme si l’absence de sol pouvait avoir des degrés ». EP fait l’hypothèse que « le concept de Bodenlosigkeit prend alors un sens trivialement idéologique » (p. 161) : elle n’aurait pas le même sens selon que l’on nomme l’abandon loin de l’être ou le mode d’être propre aux Juifs. De la même façon, si la Weltlosigkeit, l’absence de monde au sens, selon l’A., du « monde historial d’un peuple, l’espace des décisions fondamentales de son histoire installé par l’œuvre sur une terre, comme le dit la conférence ‘L’origine de l’œuvre d’art’ » (p. 162), désigne l’abandon loin de l’être, « Heidegger, pour faire du Judentum une figure supplémentaire de l’absence de monde, s’appuie sur les trois clichés antisémites susmentionnés, de sorte que ce concept de Weltlosigkeit, qui a un sens authentiquement philosophique, tombe ici à son tour dans la trivialité d’un vieux stéréotype » (p. 162). Les notions propres à la lecture heideggerienne de la métaphysique auraient donc été dévoyées au moment de devenir le fil conducteur de la détermination de ce qui est juif.

Arrêtons-nous un instant. Peut-être aurait-il fallu, à l’instant de nommer le non-étant, Unseiend, le décrire plus précisément : qu’est-ce à dire que d’affirmer que l’étant déplacé hors de sa vérité devient un non-étant, ou plutôt, peut-être, un étant-en-discorde, puisque c’est une telle discorde que nomme le préfixe Un- ? De proche en proche, une telle question aurait pu mener l’A. à rencontrer le problème du mal. En effet, qu’est-ce que le non-étant, Unseiend ? Que peut désigner le terme Unseiend ? Commençons par le grec μὴ ϰαλὀν mentionné par Sophocle et dont ce mot, dans l’Introduction à la métaphysique, constitue la traduction. Juste après avoir commenté, dans un autre contexte, le même vers d’Antigone, Heidegger propose une définition de μὴ ϰαλὀν, qu’il est d’usage de traduire par : laid, niant la beauté. Après avoir déterminé ϰαλὀζ, le beau, comme ce qui accorde l’être à l’étant fidèlement au souvenir de Platon, Heidegger commente : « μὴ ϰαλὀν veut dire alors, avant Platon, l’étant-en-discorde : cet étant qui n’est pas strictement rien, mais qui, en tant qu’étant, s’oppose à l’encontre de l’étant, en tant que cela qui perturbe le sens, empêtre dans le manque de consistance, et ne laisse ainsi plus rien venir à une présence constante ; il recèle ainsi la possibilité du non-étant, la menace pour l’être, la mise en absence et l’anéantissement de l’étant » (GA 53, p. 110). L’étant-en-discorde, sans que l’on ne sache rien d’abord sur ce qu’il désigne, renvoie à une menace pour la venue en présence puisqu’il s’y oppose. Mais qu’est-ce qui peut empêcher la présence, sinon l’être lui-même qui en prépare l’effacement ? Et que signifierait alors une présence anéantie, un étant anéanti, sinon une présence et un étant qui cesseraient de signifier l’être, de prendre leur sens depuis l’éclaircie, et en un mot d’être ouverts à leur vérité ? Mais qui ne cesseraient pas d’être pour autant, devenant alors domaine de l’étant en discord avec son être, domaine de l’oubli, de l’absence de sens. L’étant-en-discorde n’est donc pas un type d’étant mais le visage de l’étant frappé de discord, le visage de l’étant lorsque son être cesse de l’accorder à la présance, « écartement tourné contre soi-même de l’inquiétant » (GA 53, p. 110). Or, ce visage prend, dans la langue grecque, les traits de la laideur. Rappelons que la pensée de Platon associe le laid et le mauvais, au sens de ce qui affecte la plénitude de la présance.