Suite de notre entretien avec Etienne Klein, dont la première partie se trouve à cette adresse.

Une découverte dépend-elle du contexte ?

Actu-Philosophia : Votre livre 1 est sous-titré « essai de philo-physique ». En quoi est-ce différent d’une philosophie des sciences ?

Etienne Klein : Dans le livre, à aucun moment je n’utilise l’expression de « philosophie des sciences ». C’est volontaire. Dans mon laboratoire, on pratique la « philosophie de la physique ». Mais mon ouvrage n’est pas un livre de philosophie, ni un livre de physique, c’est un livre où je me place entre les deux disciplines et tente de les superposer autour de certaines questions. En ce sens, c’est presque un livre quantique ! Mon propos est plutôt de formuler d’abord des questions (concernant des sujets qui m’intéressent…), puis de voir quelles disciplines doivent être sollicitées pour y répondre. Je pars donc d’un problème mieux que d’une volonté de requérir des disciplines a priori. Finalement, ce qui m’intéresse (on comprend toujours le sens de ce que l’on a voulu faire à la fin, quand on l’a fait), ce sont les positions dans lesquelles je suis situé « entre » au sens proposé par François Jullien… Je ne suis ni dans la philosophie, ni dans la physique : je me place « entre ».

Quand on distingue les disciplines, une sorte de réflexe mène à les hiérarchiser : dès qu’on dit que a n’est pas égal à b, on en vient à se demander si a est plus grand ou plus petit que b. Dans le travail de François Jullien, l’idée d’écart, fort intéressante, m’a beaucoup inspiré après coup : il s’agit de maintenir en tension les deux disciplines qui inspirent et de les placer en vis-à-vis sans les hiérarchiser. Prenons l’exemple de la question du temps… Dans le souci de n’oublier personne, on interroge un physicien, un philosophe, un biologiste, etc. et on finit par se demander si le concept même de temps a de l’intérêt s’il y a autant de temps que de temporalités différentes et de disciplines distinctes. Il faut donc s’interroger : par exemple, s’agissant du temps, les philosophes et les physiciens parlent-ils de la même chose ? Si tel n’est pas le cas, pourquoi utilisent-ils le même mot ? S’ils traitent de la même chose, en revanche, en disent-ils la même chose ? Si tel n’est pas le cas, à qui accorder le plus de crédit ? Il est plus intéressant et fécond de procéder ainsi que de mettre les disciplines côte à côte en tentant de les faire dialoguer.

Quand j’étais jeune, on m’apprenait l’histoire des sciences d’une façon un peu « simpliste ». Je veux dire par là que l’activité scientifique y était toujours ramenée à un enchaînement toujours bien ordonné d’arguments et de preuves : une hypothèse est avancée par Monsieur X, dont les calculs prédisent que ; Monsieur Y, qui veut vérifier les prédictions de Monsieur X, réalise une expérience qui les confirme ou, au contraire, les invalide, ce qui permet, soit d’adopter ce système théorique, soit d’en forger un nouveau. Et ainsi de suite. Or, dans la pratique, les choses se passent en général de façon très différente. D’abord parce que les découvertes n’adviennent qu’au travers de processus largement opaques à leurs agents. Ensuite parce que le « style de pensée » de la communauté des savants à une époque donnée influe provisoirement sur la manière dont les concepts scientifiques se construisent et finissent par s’imposer en coordonnant autour d’eux des groupes qui les promeuvent.

L’intérêt de la sociologie des sciences est de montrer que le contexte joue un rôle.

AP : Pouvez-vous donner un exemple ?

EK : Oui, celui de l’élaboration par Einstein, en 1905, de la théorie de la relativité restreinte. Contrairement à ce qu’une certaine vulgate voudrait nous faire accroire, son travail d’alors au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle de Berne ne fut pas anecdotique. Il joua même un rôle décisif dans la formulation des principes de bases de la nouvelle théorie. Comment cela ? À la toute fin du XIXe siècle en Europe, les heures des villes n’étaient pas toutes synchronisées : chaque lieu voyait midi à sa porte, et parfois même plusieurs midis. Ainsi, sur la tour de l’île de Genève, il y avait trois horloges : celle du centre donnait l’heure moyenne de Genève ; celle de gauche indiquait l’heure de Paris, fondée sur l’horaire de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée ; et celle de droite affichait l’heure de Berne, la capitale, qui avait cinq minutes d’avance sur celle de Genève. Mais cette polychronie ne pouvait pas durer, car elle créait trop de complications, notamment pour les usagers des chemins de fer, en nombre croissant. En 1891, un homme influent, le comte von Moltke, avait même déclaré devant le Parlement Impérial que la coordination de l’heure était une priorité nationale : elle était devenue impérative pour les voyageurs aussi bien que pour la défense militaire. L’Allemagne avait donc entrepris de renforcer sa maîtrise du temps et des heures. Et c’est précisément en examinant les brevets concernant la synchronisation des horloges à distance, qui correspondait à une demande que nous qualifierions aujourd’hui de « sociétale », qu’Einstein a compris que l’interprétation des équations de Maxwell (celles de l’électromagnétisme) n’était pas satisfaisante. Cela l’a conduit à une nouvelle théorie de l’espace et du temps, puis à la formule E = mc2. On peut donc soutenir, en ce sens, qu’il s’agit bien d’une formule historiquement, socialement et culturellement fécondée. Mais la question est : est-elle encore dépendante de sa genèse ? Cette formule s’applique avec succès à tant de situations physiques différentes qu’Einstein lui-même n’avait pas anticipées, qu’elle semble s’être émancipée des conditions particulières de son émergence. Elle a démontré une fécondité, une efficacité, une utilité – et sans doute une « véracité » – qui vont bien au-delà des conditions particulières de son émergence. Tout cela n’incite-t-il pas à admettre qu’elle a bénéficié d’une sorte d’objectivation qui a transcendé le contexte historique et social de son apparition ? Qu’elle n’est plus seulement un fait de culture ?

Comment les scientifiques font-ils pour trouver la solution ?

AP : Vous parlez souvent des intuitions dans l’invention : les « eurêka » des scientifiques. On a l’impression qu’il n’y a pas de points communs, pas de méthode pour avoir des intuitions : l’un, c’est après l’amour pour Schrödinger, Einstein en s’endormant etc. En cherchant bien, est-ce qu’il n’y aurait pas des conditions d’apparition de ces moments ?

EK : Je ne parle pas vraiment d’intuitions, plutôt d’idées qui surgissent. Le mot intuition évoque une forme de spontanéité qui est rarement payante. Les scientifiques ont des idées, ou des sortes de visions de la solution du problème. Or, dans tous les cas que vous avez cités, l’idée vient à l’issue d’un long travail, d’une intense concentration. En 1925, Schrödinger passe tout l’automne à étudier la thèse de physique que Louis de Broglie a soutenue le 25 novembre 1924 à Paris : de Broglie établit que les électrons, qui avaient toujours été considérés comme des petits grains de matière, peuvent aussi se comporter comme des ondes. Schrödinger se pose des questions : de quelle sorte sont ces ondes et comment se comportent-elles ? Il voudrait bien trouver la bonne équation, mais il sent qu’il piétine et se met à déprimer sérieusement. Alors que fait-il ? Il renoue avec une de ses anciennes maîtresses et, juste avant Noël, il part avec elle à Arosa, une station de ski dans les Grisons, où ils demeurent jusqu’au 9 janvier 1926. Difficile de dire à quoi les deux amants passent leurs jours et leurs nuits, mais on peut se faire une petite idée quand on sait que Schrödinger confiera à l’un de ses amis que c’est au terme d’« un épisode érotique fulgurant et tardif » qu’il a fait sa grande trouvaille, l’équation qui depuis porte son nom.

Quand on parle de Poincaré mettant le pied sur le marchepied de l’omnibus, on oublie souvent d’évoquer le petit enfer qu’il a vécu auparavant (nuits blanches, angoisses…) Il accepte d’aller à Coutances pour fuir ce problème qui le hante. Mais son « inconscient » – appelons-le comme cela – continue à travailler, mais sans plus de pression, de sorte qu’il se met littéralement à « bouillir ».

AP : Est-ce qu’il y avait aussi une souffrance chez Einstein ?

EK : Einstein parlait d’une « joie de la pensée ». Sur certaines photos, on sent qu’il pétille littéralement, notamment dans les années de jeunesse. Mais quand il mit sur pied sa théorie de la relativité générale, qui lui demanda huit années de labeur intense, il dut passer par des périodes psychiquement très difficiles, de découragement, de doute, notamment à partir de 1912. De retour à Zurich après un séjour de seize mois à Prague, il étudia avec l’aide de Marcel Grossmann la géométrie des espaces courbes qui avait été développée par Bernhard Riemann. Ce dernier n’avait envisagé que la courbure de l’espace, mais Einstein et son ami généralisent ses travaux à l’espace-temps tout entier. Dans un article rédigé à quatre mains, ils avancèrent l’idée que la gravitation n’est pas une véritable force, mais une manifestation locale de la courbure de l’espace-temps. Selon eux, la géométrie de l’univers serait en réalité courbée par les masses qu’il contient et, en retour, la géométrie de l’espace-temps déterminerait directement (c’est-à-dire sans qu’une force soit mise en jeu) le mouvement des objets matériels en son sein. Cependant, à cause d’une erreur commise par Einstein, ils ne purent trouver les équations reliant la courbure de l’espace-temps à la masse et à l’énergie qui y sont contenues. À partir de 1914, Einstein continua à travailler sur ce problème à Berlin, en grande partie épargnée par la guerre, et, après un travail acharné, il finit par trouver les équations justes à la fin de l’année 1915. En 1916, alors qu’il était malade, amaigri, épuisé par des années de travail intense, Einstein avait commencé à se demander si une masse en mouvement accéléré pouvait rayonner des ondes, de la même façon qu’une charge électrique qu’on accélère rayonne des ondes électromagnétiques. Il avait découvert rapidement des solutions de ses équations correspondant à des ondulations de l’espace-temps se propageant à la vitesse de la lumière, ce qu’on a appelé des « ondes gravitationnelles ». On peut dire d’elles qu’elles sont le produit intellectuel de grandes souffrances associées à de grandes joies.

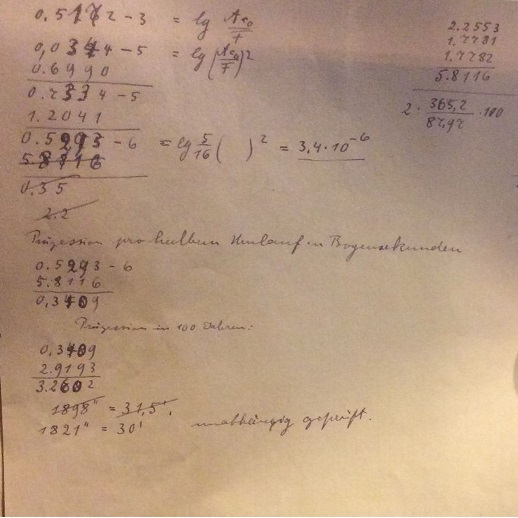

Fac-similé d’un manuscrit d’Einstein (1912), portant sur la mesure du périhélie de Mercure (point où la planète est la plus proche du soleil). Les mesures astronomiques montrent une différence de 43 secondes d’arc par rapport aux équations de Newton. Einstein trouve 30mn d’arc : il écrit à la dernière ligne « =30′ « . A côté, il note « prouvé de façon indépendante » (unabhängig geprüft).

La science est-elle une forme de spiritualité ?

AP : Certains scientifiques qui ont eu des intuitions géniales, comme André-Marie Ampère, croient avoir été touchés par Dieu et plusieurs fondateurs de la physique quantique ont tenu des discours spiritualistes plus ou moins hasardeux. Aujourd’hui encore, un certain mysticisme quantique, relayé par internet, s’appuie sur une science mal comprise pour étayer ses spéculations, un peu comme le discours anti-vaccins. Selon vous, quelle serait l’attitude appropriée de la société ou des médias face à ce phénomène ?

EK : Ce n’était pas vraiment mieux dans les années 1980, quand il y avait la mode du « New Age », qui promouvait, à grand renfort de sparadrap syncrétique, une sorte de holisme à la fois hybride et débridé, à base de non-séparabilité quantique, d’incertitude, de matière-énergie, de dualité onde-corpuscule, d’espace-temps, de cybernétique planétaire… Aujourd’hui on parle un peu de « médecine quantique », mais il me semble que cela demeure très marginal…

AP : Dans quelle mesure la science peut-elle faire obstacle à ces dérives ?

EK : Quand j’ai essayé d’expliquer le paradoxe EPR dans le livre, c’est-à-dire ce qu’on appelle « l’intrication quantique », mon but était tout simple : rédiger un texte aussi clair que possible, que tout le monde puisse comprendre, en tentant de dissiper par avance les malentendus ou les extrapolations abusives. Je ne crois pas pouvoir faire davantage que cela, à mon niveau. La physique ouvre l’esprit. Je ne suis donc pas choqué que cela puisse conduire à des interprétations spiritualistes. Mais ce spiritualisme ne doit pas relever d’une sorte de paresse intellectuelle, consistant à invoquer la science sans bien la connaître, au service d’idées préconçues. Bernard d’Espagnat, ce grand physicien qui m’a formé, avait une approche que je pourrais qualifier de « spiritualiste », mais pas du tout mystique : pour lui, le réel était tout simplement non séparable, c’est-à-dire que le réel indépendant n’a pas la structure qui apparaît dans le réel empirique. Il allait vers les physiciens pour leur dire : êtes-vous bien sûrs d’avoir bien compris ce qu’impliquent les résultats des expériences d’Aspect ? Il allait aussi voir les philosophes et leur disait : êtes-vous vraiment sûrs d’avoir raison de ne pas vous intéresser aux résultats les plus importants de la physique ? Cela demandait un certain courage, et je puis témoigner qu’il l’avait…

AP : Dans Comment je vois le monde, Einstein parle de « religion cosmique » et il nous dit qu’elle est « le mobile le plus puissant et le plus généreux de la recherche scientifique » parce qu’elle seule peut donner aux savants la force de conserver leur idéal d’intelligibilité universelle, en dépit des obstacles qu’ils rencontrent. Il note qu’à notre époque matérialiste, les savants honnêtes sont « les seuls esprits profondément religieux ». Einstein a confiance dans le fait que nous pouvons comprendre l’ordre du monde.

EK : L’affirmation d’Einstein sur la religion cosmique est une reprise de Spinoza. Il n’en parle pas souvent. Einstein n’était pas croyant au sens qu’on donne classiquement à ce terme. Il a cessé de croire à 14 ans, mais il parlait régulièrement de celui qu’il appelait ironiquement « das Herr Gott ». Le vrai pays d’Einstein était plutôt celui de l’imagination, des expériences de pensée, du pas de côté, irrigué par d’intenses dispositions spirituelles. Celle, notamment, qui fait éprouver le mystère du monde. Il écrit par exemple : c’est « l’expérience la plus belle et la plus profonde que puisse faire l’homme… C’est sur lui [le mystère] que se fondent les religions et toute activité sérieuse de l’art ou de la science. Celui qui n’en fait pas l’expérience me semble être, sinon un mort, du moins un aveugle. »

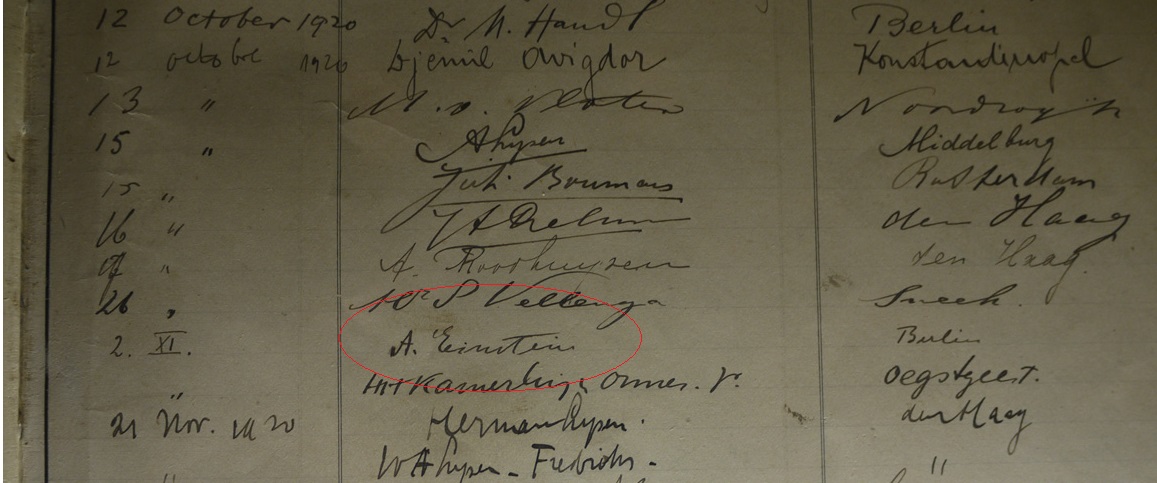

Signature d’Einstein sur le livre d’or de la maison de Spinoza à Rijnsburg, 2 novembre 1920. Le signataire en-dessous, le même jour, est Heike Kamerlingh Onnes, prix Nobel de physique 1913, découvreur de la supra-conductivité (photo Pascal Auger).

AP : N’est-ce pas étonnant de rechercher Dieu dans la matière et dans le temps ?

EK : Je ne crois pas que beaucoup de scientifiques recherchent Dieu dans la matière et dans le temps. Ils cherchent plutôt à identifier et à comprendre le « réel », ce qui est déjà pas mal et assez difficile. Car réfléchissons : quand sommes-nous bien certains d’être en contact avec quelque chose qui a vraiment à voir avec le réel ? Tenez, en 2012, quand les physiciens ont compris qu’ils voyaient apparaître les preuves de l’existence du boson de Higgs, ils ont ressenti une émotion intense, un sentiment très particulier. Bien sûr, cela venait de ce qu’ils avaient passé des nuits blanches, qu’ils avaient travaillé pendant des années à la quête de cette nouvelle particule, mais aussi et surtout de ce qu’ils venaient de faire émerger un élément de réalité radicalement inédit !…

AP : A quel moment on est sûr que le signal est apparu ?

EK : Il y a un spectre d’événements qui sont enregistrés par les détecteurs et dûment comptabilisés. Si le nombre d’événements excède ce qui est prévu dans une certaine gamme d’énergie, soit il s’agit de fluctuations qui disparaîtront quand la statistique des événements augmentera, soit c’est un vrai signal qui continuera de croître. Les résultats des expériences du LHC ont été présentés le 4 juillet 2012. Ils étaient retransmis sur internet, mais des gens avaient dormi dans le couloir pour être sûrs d’avoir une place dans l’amphithéâtre. Deux porte-paroles ont présenté les résultats des deux grandes expériences, sans s’être concertés au préalable, et à la fin de leurs exposés, on a compris qu’on avait découvert le boson de Higgs !

Dans la salle se trouvait Peter Higgs, qui avait 83 ans et qui n’avait pas tout compris aux exposés, car le langage des expérimentateurs est particulier. François Englert était également présent. C’était la première fois qu’ils se croisaient. Higgs avait publié son papier en août 1964, François Englert et Robert Brout en juin 1964. Quand les Américains ont intégré le mécanisme de Higgs dans leur calcul, Steven Weinberg s’est trompé dans la chronologie des papiers et c’est pour cela qu’il a appelé la nouvelle particule le « boson de Higgs », ce qui a dû quelque peu froisser Englert [Pour des explications sur cette méprise, [voir cet article sur le site de l’université libre de Bruxelles.[/efn_note]. Les deux avaient publié la même idée, de façon indépendante. Comme quoi c’était porté par quelque chose….

En 2013, François Englert était venu à Saclay, là où se trouve le département de physique des particules du CEA. Tout le monde savait qu’il aurait le prix Nobel, avec Peter Higgs. Il proposait alors d’appeler la nouvelle particule « le boson scalaire », parce que c’est un nom neutre et qu’on ne donne en général pas de nom propre aux particules. Mais on lui a fait remarquer que l’anagramme de cette appellation est « bière sans alcool » ! Le Belge qu’il est a convenu que ce n’était pas acceptable… Mais redevenons sérieux : n’est-il pas émouvant de constater que le boson de Higgs se trouve être exactement comme il avait été calculé ? Personne ne peut en proposer un dessin, mais nous savons désormais qu’il existe bel et bien. Cela prouve que l’intellect, aidé par les mathématiques, continue de fonctionner même quand l’intuition fait faillite.

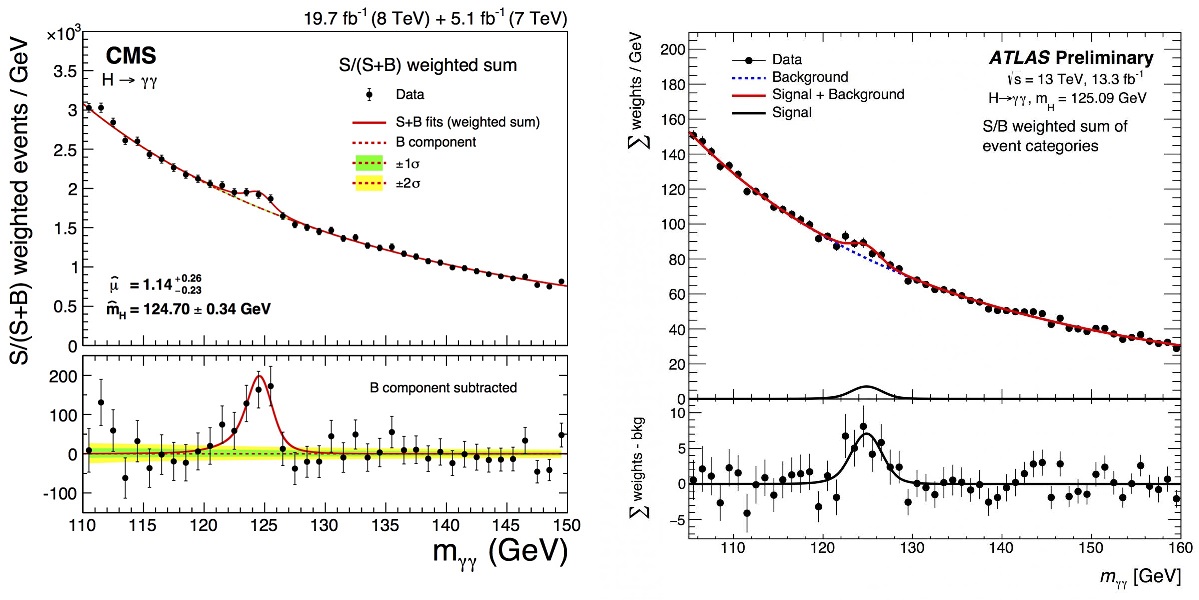

L’existence du boson de Higgs a été mise en évidence par deux expériences menées au LHC : l’expérience CMS et l’expérience ATLAS. Dans les deux cas, on mesure la production d’un couple de particules (ici : un couple de photons gamma, très énergétiques, émis dans deux directions diamétralement opposées) selon l’énergie du choc. La bosse indique une résonance. La position de cette bosse est une mesure directe de la masse du boson (en GeV : giga electron-Volt). (Bruno Doussau)

La physique quantique sera-t-elle un jour dépassée ?

AP : Est-ce que vous seriez d’accord pour dire que les théories physiques ne sont ni des fictions commodes comme dit l’instrumentalisme, ni des copies exactes de la réalité mais qu’elles s’y appliquent sans nécessairement ressembler à la réalité ?

EK : J’ai l’impression que les théories physiques entrent en contact avec quelque chose qui a à voir avec le réel. Ce ne sont pas de pures constructions. Je pense qu’il existe bel et bien un « en dehors de l’esprit », ce monde « extérieur », dont nous concevons (sans pouvoir jamais le prouver) qu’il n’est pas nous, qu’il n’est pas en nous. Il constitue précisément ce que les physiciens tentent de cerner et qui, au gré de leurs interrogations et de leurs découvertes, peut faire retour sur ce que l’esprit croit ou pense à son sujet, croit ou pense tout court.

Mais il est au moins deux questions qu’on aura du mal à résoudre. La première est celle du statut des lois physiques : sont-elles immanentes ou sont-elles transcendantes ? Est-ce qu’elles étaient déjà là quand l’univers est apparu ou est-ce qu’elles sont apparues par la suite ? Contrairement au Platon du Timée, nous n’avons pas de démiurge à notre disposition ! La seconde question est celle de l’efficacité des mathématiques en physique. D’où vient que les mathématiques – celles de la physique, qui ne sont pas toutes les mathématiques – sont aussi efficaces ? Est-ce que c’est un mystère, ou est-ce qu’on peut comprendre cette efficacité ? Le fait est que depuis que je suis né, ni la physique quantique ni la relativité générale n’ont été contredites par l’expérience.

Il y a eu des surprises, des corrections, mais les principes de base sont restés vivaces, et même lorsqu’elle permettait de prédire des situations incroyables, celles-ci ont été vérifiées, comme par exemple la téléportation des états quantiques. Quel peut bien être le statut d’une théorie qui résiste aussi bien à autant de provocations venant du monde des expériences ?

AP : Est-il possible que la physique quantique ne soit jamais remplacée par un autre modèle ?

EK : Je vous l’ai dit : les succès de la physique des particules sont nombreux et spectaculaires. A ce jour, aucun résultat d’expérience n’est venu contredire les prédictions de son « modèle standard ». Signent-ils pour autant la fin de l’histoire ? Les chercheurs sont les premiers à reconnaître que non. Car deux sortes de problèmes ont été identifiées. D’abord, à très haute énergie, certains des principes sur lesquels s’appuie le modèle standard de la physique des particules entrent en collision violente les uns avec les autres, de sorte que les équations ne fonctionnent plus. Cette théorie n’est plus capable de décrire la matière lorsque l’énergie devient grosso modo plus élevée que celle des protons du LHC. Un nouveau cadre conceptuel devient donc nécessaire pour décrire les phénomènes qui interviennent lorsque la densité d’énergie est beaucoup plus élevée que celle aujourd’hui accessible aux collisionneurs de particules. Ensuite, le modèle standard qui décrit parfaitement trois des quatre interactions fondamentales dans le cadre de la physique quantique laisse à la marge la quatrième force, la gravitation, décrite seule dans son coin, comme nous l’avons vu, par la relativité générale. Dès lors, comment construire un cadre synthétique permettant de décrire à la fois la gravitation et les trois autres forces ? L’affaire s’annonce délicate, pour une raison simple : l’espace-temps du modèle standard de la physique des particules est rigide, plat, complètement découplé de la matière qu’il contient (c’est l’espace-temps de la relativité restreinte), tandis que celui de la relativité générale est souple, courbé et dynamique, en interaction constante avec la matière et l’énergie qui se trouvent en son sein.

Cela tient à ce que la physique quantique et la théorie de la relativité générale s’appuient sur des principes et des concepts complètement différents, et, en un sens, contradictoires les uns avec les autres. Mais on ne s’en rend généralement pas compte, car leurs domaines de validité sont bien distincts : la physique quantique est reine lorsqu’il s’agit de décrire le monde de l’infiniment petit, celui de l’atome, des particules élémentaires et de tous les phénomènes qui se produisent à toute petite échelle ; la relativité générale l’est à son tour lorsqu’il s’agit de décrire le monde de l’infiniment grand, celui des galaxies, des amas de galaxies et de tous les phénomènes qui mettent en jeu de très grandes quantités de matière et d’énergie. Jusqu’à présent, aucune expérience n’a pu explorer de systèmes physiques dont la description théorique nécessiterait les deux théories à la fois. Cela tient au fait que l’une et l’autre concernent des domaines ou des situations qui, dans notre environnement, ne se recouvrent pas et sont même bien séparés : il y a d’une part les phénomènes quantiques, d’autre part les phénomènes gravitationnels. Mais, point capital, une telle séparation ne pouvait avoir cours dans l’univers lorsque celui-ci était à la fois de toute petite taille et gorgé d’énergie : à cette époque, dont nul ne sait combien de temps elle dura – ni même si cela a un sens de se poser cette question –, les dimensions spatiales de l’univers étaient si minuscules et les énergies si colossales que la matière et l’espace-temps s’enchevêtraient, se mélangeaient tant et si bien qu’aucun calcul ne sait aujourd’hui traduire cette situation avec exactitude.

Les théoriciens qui tentent de décrire cette phase ultra-chaude et ultra-dense ne savent plus à quels saints se vouer et se sentent autorisés à oser toutes les conjectures : l’espace-temps posséderait plus de quatre dimensions (théorie des cordes) ; à toute petite échelle (en deçà de l’échelle de Planck), il serait discontinu plutôt que lisse (théorie de la « gravité quantique à boucles ») ; ou encore il serait théoriquement dérivable ou déductible de quelque chose qui n’est pas un espace-temps…

AP : Peut-être que les ordinateurs quantiques nous aideront à y voir plus clair ?

EK : Alors attendons d’en avoir fait !

AP : Comment faire pour que la science et la philosophie parviennent davantage à dialoguer ?

EK : On parle en ce moment de réforme de l’enseignement et de pédagogie. En terminale, quand le professeur de physique parle d’atomes, pourquoi ne ferait-on pas entrer le professeur de philosophie pour qu’il évoque les premiers atomistes Grecs ? Un dialogue s’instaurerait, qui pourrait être intéressant. Du savoir pourrait alors se diffuser en dehors des silos cognitifs traditionnels. Il ne s’agit pas de fusionner les deux disciplines, mais de montrer qu’en certaines zones de contact, elles peuvent se parler.