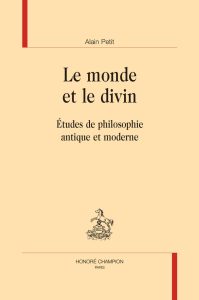

Recueil d’études rédigées ou publiées entre 1992 et aujourd’hui, pour la majorité d’entre elles déjà publiées dans des revues, Le monde et le divin est d’abord le livre de la vie de son auteur. Professeur clermontois unanimement apprécié pour l’excellence de son enseignement, A. Petit n’avait pas encore publié d’ouvrage à proprement parler. Celui-ci dessine l’unité de son enseignement, qui fut d’abord tourné vers la pensée antique, et spécialement vers « une métaphysique qui n’est pas assujettie à l’ontologie », au sens où au primat de cette dernière sont ici préférées la forme pythagoricienne de la cosmologie, aristotélicienne de la théologie, ou néoplatonicienne de l’hénologie. Cette préférence, il nous faudra finalement l’interroger : quelle en est le sens et la nécessité, pour nous ? Mais cette question, l’A. lui-même n’y est pas indifférent puisqu’il ne perd jamais du regard la modernité, en premier lieu sous le visage de l’interprétation qui aura pu être reçue de ces auteurs anciens.

Recueil d’études rédigées ou publiées entre 1992 et aujourd’hui, pour la majorité d’entre elles déjà publiées dans des revues, Le monde et le divin est d’abord le livre de la vie de son auteur. Professeur clermontois unanimement apprécié pour l’excellence de son enseignement, A. Petit n’avait pas encore publié d’ouvrage à proprement parler. Celui-ci dessine l’unité de son enseignement, qui fut d’abord tourné vers la pensée antique, et spécialement vers « une métaphysique qui n’est pas assujettie à l’ontologie », au sens où au primat de cette dernière sont ici préférées la forme pythagoricienne de la cosmologie, aristotélicienne de la théologie, ou néoplatonicienne de l’hénologie. Cette préférence, il nous faudra finalement l’interroger : quelle en est le sens et la nécessité, pour nous ? Mais cette question, l’A. lui-même n’y est pas indifférent puisqu’il ne perd jamais du regard la modernité, en premier lieu sous le visage de l’interprétation qui aura pu être reçue de ces auteurs anciens.

C’est donc un itinéraire dans l’histoire de la philosophie qui nous est proposé ici, singulier non seulement par le chemin qu’il trace mais aussi par sa propre justification, telle qu’elle est formulée dans l’introduction de l’ouvrage. C’est à une « histoire problématisante » (p. 11) que prétend se livrer l’A. : autrement dit non à la restitution de « systèmes » ou de doctrines fixes, dessinant des positions thétiques établies, mais à l’interrogation de ce qui, en toute philosophie, constitue une « réserve d’irrésolution ». C’est dire que les « problèmes » que rencontre la philosophie sont préalables aux auteurs et, pour les déborder, leur survivent : dès lors, les concepts philosophiques peuvent être abstraits de leur usage particulier par tel ou tel auteur et, rendus à leur caractère essentiellement problématique, susciter la confrontation des systèmes, c’est-à-dire la construction d’une histoire de la philosophie. Dit autrement, ce n’est pas de l’histoire que dépendent les problèmes mais des problèmes que découle l’histoire, qui sera, en philosophie, celle de la confrontation des systèmes, rapportés à la fois à leur « socle d’émergence » et à leur « champ d’interaction » (p. 12) : « méthode » que l’A. rapporte à ses propres maîtres, à commencer par J. Brunschwig. Méthode structurelle : « au-delà des systèmes et des problèmes, il faut placer les structures », et d’abord, pour la pensée antique, la structure dialectique, qui interdit, par sa « pratique » (p. 13), tout « séparatisme doctrinal ». Derrière ces explications qui ne sont pas de pure forme, c’est une certaine compréhension de la tâche de la philosophie qui est engagée, et qui explique déjà la distance prise par l’A. avec « l’ontologie » : non poser une vérité relative à l’être de l’étant ; mais revenir à la manière dont ce qu’elle pose, précisément, lui échappe, ne saurait être par elle possédée : tâche marquée par l’ombre de sa propre finitude, donc.

La structure première qu’il s’agit ici d’atteindre, c’est celle du monde, au travers d’abord de la cosmologie pythagoricienne, qui donne le « cadre » (p. 13) d’une question pérenne, celle des « relations qui s’instaurent entre les êtres », qui impliquera, chez Aristote, la démarche d’une « philosophie première » visant notamment à poser l’hypothèse d’un « dieu séparé ». La réflexion sur le monde devra donc se conjoindre – mais c’est parce qu’elle s’y est toujours déjà conjointe, et aussi dans le pythagorisme – avec une « économie du divin » (p. 14). Celle-ci a dû être celle d’une relation au monde, en tant qu’il « émane du divin », qu’il est « habité » par lui : la « théologie », comprise en un sens qui ne sera pas dogmatique, est donc l’horizon de la recherche.

L’alternative inaugurale est celle de « l’immanence » d’un divin qui sera le monde lui-même, ou bien d’un dieu « harmoniste », censé assurer la « suprématie » de la « limite », qui est, en grec, principe d’ordre, sur « l’illimité », principe de dégradation (p. 15). Mais cette alternative est-elle ultime ? Non, car elle n’a lieu que sur le fond d’un « relâchement du rapport entre le monde et le divin », qui nous laisse demander si celui-là est « animé » ou « piloté » par celui-ci, mais aussi, et du même coup, ce que le dieu est lui-même : Un dans le tout, ou bien simple « fonction » du divin (p. 16). La question de la possible « multiplicité des dieux » trouve sa racine dans le problème de l’unité du divin, parallèle à celui de l’unité du monde, « selon le même agencement » (p. 17), mais avec une nuance : la question du divin impliquera non seulement celle de sa « primordialité », mais aussi celle de la « primauté » d’un intellect qui gouverne ou pilote le monde. Or, si gouverner est une fonction, le problème se déplace à l’intérieur de la théologie : « la confrontation se fera entre l’un impersonnel et le singulier fonctionnel ». Se posera ainsi la question d’un « monde des dieux », opposé au « dieu-monde », à moins qu’on peut un Un « seul », tout à fait hors du monde, qui serait peut-être même « le divin avant les dieux » du néoplatonisme – voies dont il s’agit bien de comprendre qu’elles relèvent d’un jeu qui les ouvre toutes les unes vis-à-vis des autres, et laisse libre cours aux questions, qui ne sont pas essentiellement anthropologiques, de « l’amitié » et de la « justice » (p. 18) qui, entre le monde et le divin, peuvent se nouer.

Le propos de l’A. concerne plus particulièrement deux points : 1) Aristote, au sujet duquel une ligne interprétative est défendue, consistant à soutenir qu’il « ne représente [pas] un contre-exemple absolu à la connexion du monde et du divin » (p. 19), mais plutôt un « contrepoint très manifeste » puisqu’il est celui qui soutient que « le monde aspire à la perfection du dieu » qui, pour en être « séparé », en demeure le « modèle » ; 2) Dionysos : il est le dieu qui devient « immanent à l’ensemble du multiple », « se différenciant dans le multiple sans se laisser ramener à une figure reconnaissable » (p. 20), marquant le caractère au fond « inordonnable » du monde, par lequel « l’ordre cosmique » demeure une « tâche » plutôt qu’un « fait ».

Que penser, au moment de s’y engager, de cette entreprise telle que ces grandes lignes programmatiques permettent d’en définir l’esprit ? Ne s’agit-il pas ici de rechercher, plutôt que des contenus doctrinaux, l’unité de leur toile de fond, la philosophie antique elle-même ? L’horizon de l’A. n’est-il pas ici de comprendre que celle-ci ne se constitue pas en « courants » variés mais constitue par elle seule un seul et même « courant », déterminé par l’ouverture problématique du monde et du divin, du rapport intrinsèque qui doit tourner l’un vers l’autre ? Peut-être, mais il resterait alors à demander d’où cette configuration matinale – les « structures » nommées par l’A. – reçoit sa possibilité et plus encore, sa nécessité, c’est-à-dire sa portée. Est-ce de l’hénologie elle-même : est-ce parce qu’il faut penser l’Un – et aussi au regard du multiple – que la philosophie se voit échoir la tâche de confronter monde et divin l’un à l’autre ? Ou bien, au-delà de l’hénologie elle-même, le discours philosophique, celui qui reçoit la tâche de décrire la « genèse du monde », dans un nécessaire « entrelacement du rationnel et du mythique » (p. 14), dépend-il encore d’une dimension plus haute qui, pour en être l’essence, ne lui est pas accessible tant qu’il demeure cosmologie, théologie ou hénologie ? Autrement demandé, et plus directement : la question de la « cosmogenèse », prise ici pour point de départ, n’est-elle pas déjà par ailleurs un nécessaire point d’arrivée qui supposerait de remonter plus loin encore dans l’histoire des problèmes ? Cela revient à demander si quelque chose comme l’essence de l’ontologie, en tant que domaine unitaire où monde et divin sont, dimension abritant le propre de leur être, sera susceptible finalement approché, sinon atteint pour lui-même.

Le livre lui-même, sans être étranger à ces questions qui dessinent l’horizon de sa lecture, ne les rencontre qu’indirectement à raison même de sa forme de recueil d’articles dispersés dans le temps de leur écriture (qui s’étale sur trente-cinq ans) comme dans leur sujet. De ce recueil, le soin est laissé au lecteur de reconstituer l’unité comme de mesurer la portée. La question du divin proprement dite n’occupe d’ailleurs qu’une partie minoritaire de l’ouvrage, dont les vingt chapitres, organisés en quatre parties – « Pythagorismes », « Harmonies », « Autour d’Aristote », « Théologies », suivi d’un « Envoi » conclusif –, frappent par leur variété d’atmosphère, de méthode et de contenu : parfois l’A. s’efforce de présenter par lui-même, de façon systématique ou plutôt synoptique, un point de doctrine – l’orphisme, le pythagorisme, l’hénologie proclienne, l’amitié ou la sensibilité chez Aristote, la triade chez Damascius –, parfois il s’explique de façon serrée avec un commentateur – Eric Weil, Walter Otto, Leo Strauss, Franz Brentano, Michel Foucault. Si chacun de ces articles est, pris à part, d’un intérêt philosophique certain et toujours renouvelé, quel livre leur ensemble compose-t-il et comment cette composition se soumet-elle aux questions méthodologiques et métaphysiques qu’implique l’introduction précédemment composée ? Nous tâcherons de proposer quelques éléments de réflexion.

C’est d’abord, au sens de l’ordre de présentation, dans une réflexion philologique sur la forme de la pensée antique que le problème de l’harmonie en vient à être posé. Trois des premiers chapitres sont en effet consacrés à l’interrogation de la forme de la pensée pythagoricienne : quelle en est la thèse fondamentale (ch. 1) ? Pourquoi le silence y-a-t-il une place singulière (ch. 2) ? Et quel rôle y est-il assigné au mythe (ch. 4) ? A travers ces questions qui ne sont pas qu’historiques, l’A. cherche d’abord à rejoindre les structures qui furent celles de cette philosophie initiale.

Le ch.1 pose le problème de la constitution d’une cosmologie pythagoricienne, autour du problème de l’harmonie : faut-il dire d’elle qu’elle « procède de la limitation de l’illimité par la limite », ou bien, très différemment, le pythagorisme consiste-t-il plutôt à « affirmer que perainonta et apeira, limites et illimité, requièrent une harmonie pour se constituer en monde » (p. 39) ? Autrement demandé, l’harmonie du monde telle que la pensent les Pythagoriciens est-elle extrinsèque à ce monde – et à ce titre, transcendante – ou est-ce le monde lui-même qui s’harmonise ? Le problème posé en introduction vient alors exactement coïncider avec cette alternative dont l’A. veut ici montrer qu’elle est originaire. Il construit en effet pour commencer ce problème de manière exégétique, demandant quelle est la thèse pythagoricienne, et s’il y en a d’abord véritablement une. Et en montrant que le pythagorisme a historiquement hésité entre s’avancer comme « cosmologie » et devenir une « réflexion sur les principes de cette cosmologie, une tentative de réfutation de la réfutation éléatique » (p. 39), l’A. conclut que le pythagorisme aurait constitué le socle du problème qui deviendra celui de l’éléatisme, celui de l’Un éternel, préalable au monde lui-même. Ce que montre aussi, d’une autre manière, le ch. 3, en s’intéressant à la place du silence dans la manière pythagoricienne de philosopher : le silence se donne en effet comme accueil et obéissance au dieu (p. 59), mais aussi reconnaissance de ce que je sais déjà (p. 62), « adéquation psychique, ou noétique, à ce qui va sans dire, précède le dire ou excède le dire » : n’est-ce pas dire à nouveau que le pythagorisme recherche, plutôt que la multiplicité des discoues et des thèses, une approche de ce qui échappe au monde et le déborde ? Autrement demandé, les Pythagoriciens ne se situent-ils pas encore en dehors et en deçà du schème cosmologique de l’explication, dans un regard tendu vers une harmonie qui, pour appeler le silence, ne peut être qu’elle-même silencieuse ?

Le ch.1 pose le problème de la constitution d’une cosmologie pythagoricienne, autour du problème de l’harmonie : faut-il dire d’elle qu’elle « procède de la limitation de l’illimité par la limite », ou bien, très différemment, le pythagorisme consiste-t-il plutôt à « affirmer que perainonta et apeira, limites et illimité, requièrent une harmonie pour se constituer en monde » (p. 39) ? Autrement demandé, l’harmonie du monde telle que la pensent les Pythagoriciens est-elle extrinsèque à ce monde – et à ce titre, transcendante – ou est-ce le monde lui-même qui s’harmonise ? Le problème posé en introduction vient alors exactement coïncider avec cette alternative dont l’A. veut ici montrer qu’elle est originaire. Il construit en effet pour commencer ce problème de manière exégétique, demandant quelle est la thèse pythagoricienne, et s’il y en a d’abord véritablement une. Et en montrant que le pythagorisme a historiquement hésité entre s’avancer comme « cosmologie » et devenir une « réflexion sur les principes de cette cosmologie, une tentative de réfutation de la réfutation éléatique » (p. 39), l’A. conclut que le pythagorisme aurait constitué le socle du problème qui deviendra celui de l’éléatisme, celui de l’Un éternel, préalable au monde lui-même. Ce que montre aussi, d’une autre manière, le ch. 3, en s’intéressant à la place du silence dans la manière pythagoricienne de philosopher : le silence se donne en effet comme accueil et obéissance au dieu (p. 59), mais aussi reconnaissance de ce que je sais déjà (p. 62), « adéquation psychique, ou noétique, à ce qui va sans dire, précède le dire ou excède le dire » : n’est-ce pas dire à nouveau que le pythagorisme recherche, plutôt que la multiplicité des discoues et des thèses, une approche de ce qui échappe au monde et le déborde ? Autrement demandé, les Pythagoriciens ne se situent-ils pas encore en dehors et en deçà du schème cosmologique de l’explication, dans un regard tendu vers une harmonie qui, pour appeler le silence, ne peut être qu’elle-même silencieuse ?

Hypothèse que semble confirmer, au ch. 4, l’étude d’une autre forme du pythagorisme : le mythe. Le mythe pythagoricien, montre l’A., n’est pas « pré-philosophique » (p. 67) , il assume « la vision des choses non manifestes », c’est-à-dire « l’apparition de l’ordre dans la cosmogonie », « neutralisant la référence factuelle » : autrement dit il est une « hypothèse » (p. 68), au « caractère conjectural », ce qui implique peut-être qu’au fond « la genèse du cosmos n’est exposée qu’à des fins d’enseignement, sans ce que cela implique le moins du monde la croyance à un engendrement effectif du cosmos » : le cosmos serait engendré « pour la pensée » plutôt que « selon le temps » . Cette lecture ne conduit-elle pas à conclure au fond que les Pythagoriciens connaissaient la « relative inadéquation » du mythe, et que la cosmogénèse appartiendrait donc déjà à un second rang par rapport à la « connaissance divine directe » et au silence du chapitre précédent ? Autrement dit, à l’antériorité, à la priorité et à la prévalence de l’harmonie sur la genèse, celle-là constituant alors plutôt que celle-ci le site originaire de la pensée grecque.

La deuxième partie de l’ouvrage pose la question, indiquée par son titre, des « harmonies » – au pluriel puisque nous sommes invités à entendre le caractère essentiellement problématique de cette notion. Qu’en est-il de l’harmonie dans la pensée grecque ? À nouveau, elle se présente sous la forme d’un autre problème, ce même problème dont les Pythagoriciens ont été, en leur hésitation inaugurale, les initiateurs. Le ch. 5 se penche ainsi sur le fleuve d’Héraclite, et demande s’il faut y voir « identité d’une structure invariante dans les changements de propriétés qui adviennent aux choses » (p. 78) ? Réponse de l’A. : ce serait « éléatiser Héraclite » (p. 79) que de poser le problème de l’identité à soi, alors qu’Héraclite ne s’attache en rien, ni à l’essence du Tout, ni à « l’identité individuelle » (p. 81), mais à un « universel » qui est « harmonie inapparente », « structure latente », n’apparaissant que dans « un jugement capable d’universalité, qui appréhende le koinos kosmos, le »monde commun » à tous ». L’expérience du fleuve serait celle, « chiffrée », de la « permanence du monde », puisqu’au fond Héraclite « voit la raison de la singularité dans une loi cosmique de déploiement à partir de l’unité » (p. 82). Les choses sont alors en « accord discordant » avec elles-mêmes et là est leur être (p. 83). Ainsi le fleuve est-il lui-même dans sa mobilité même, et c’est ainsi qu’il est reconnu comme « le » fleuve ; ainsi apparaît « l’harmonie inapparente » (p 84) du « pouvoir de régulation qui régi de l’intérieur le monde (kosmos) ». Mais cette harmonie reste non manifeste, « les fins divines ne sont jamais totalement manifestées » : l’harmonie est une « représentation mutilée », « dans un miroir et en énigme » : on sait juste qu’ y a « inclusion de l’altérité dans l’identité, disjointe de la singularité » (p 85).

« Loi harmonique » que l’A. va alors, dans le ch. 6 où la formulation de l’alternative se rassemble, opposer au pythagorisme, dans lequel l’harmonie était plutôt « vitruvienne », « loi d’organisation immanente à l’univers » (p.87), « autosuffisance », « consistance intérieure », qui trouve dans l’âme de celui qui la perçoit une « consonance » (p. 88), puisqu’elle en serait un « sens interne ». Musique et architecture, chez Aristote, en constitueraient l’illustration. « L’harmonie pythagoricienne est l’unité d’une multiplicité interne (un « accord des multiples ») » (p. 89) et distinguer « l’unité interne de la multiplicité phénoménale », c’est « platoniser », séparer ce que le pythagorisme pense uni, à savoir la « raison immanente » et « l’édifice » lui-même. Bref, pour le pythagorisme, « être c’est être harmonique » (p. 90), au sens d’un « enveloppement de l’infini par le fini », puisque l’infini est un « moindre être », que la limite vient remplir ; mais la limite est plutôt un « limitant », un principe actif d’ « expansion », qui est « principe unifiant », « autoaffirmation » (p. 91). L’harmonie est ainsi ce qui « achève l’inachevé » et en « rend raison ». D’où une « pensée architectonique, pour ne pas dire démiurgique », qui exclut à l’inverse que « le chaos s’auto-organise et se fasse harmonie » (p. 92). Or, ce faisant, le pythagorisme reste un « dualisme » puisqu’il « accorde à l’illimité et au désordonné une importance égale au limitant, même s’ils n’ont pas le même degré d’être ». De fait, l’unité sera une « unité de réconciliation, où ni tension ni opposition ne subsistent », unité dont on pourrait interroger d’ailleurs « l’effectivité » puisqu’un « défaut secret » habite toujours l’harmonie. C’est là que l’A. fait intervenir Héraclite, pour qui l’identification de « l’être à l’être harmonisé » (p. 93) est irrecevable, en sorte qu’il faut penser que « subsiste l’opposition » : le Multiple plutôt que l’Un, donc, et « pas de passage concevable du chaos à l’harmonie » puisque « la véritable nature de l’unité » est « discordance qui concorde avec soi-même » (p. 94). Or cette discordance dessine une autre unité, précaire, mais qui est l’être même, « éternel, immanent à toutes choses » (p. 94). Dissension majeur entre deux sens de l’Un et de l’harmonie, donc, dont l’A. va maintenant montrer qu’elle joue dans la pensée antique un rôle structurel.

Le ch. 7 s’attache à Platon et particulièrement au problème de la démiurgie. Montrant que Platon s’installe dans la thèse de « l’impossibilité de l’existence par soi de l’illimité » (p. 97), en sorte que « démiurgie » et « harmonisation » sont nécessaires à l’être, l’A. en conclut que Platon fait droit, implicitement, à « l’océan sans fond de la dissemblance » (p. 98 citant Politique 273d), à une « multiplicité sans organisation propre », à un informe qui serait « déterminable » mais serait le « réceptacle » de l’action artificielle de la totalité. « Artificialisme » qui ouvre la voie à la technicisation de l’étant, l’apeiron étant laissé comme fond irréductible, comme « élément de l’oeuvre ». En somme « l’apeiron serait dans le produit d’une technè, la part qui reste indéterminée par la mesure » (p. 100), que la pensée doit « inférer par abstraction » (p. 102) puisque l’idée s’y « perd » ou s’y « relâche ». à l’inverse, « la tâche de l’intelligence productrice consiste à assigner le point où la génération heureuse peut être atteinte » (p. 104) : il faut donc une « cause compétente » et Platon se range ainsi contre Héraclite : sans cet effet de rupture avec l‘apeiron, « rien n’aurait à être ce qu’il est », tandis que de son côté, l’apeiron marque « la limite de toute démiurgie » ; il n’est pas « entièrement déterminable » mais « maîtrisable ». Dès lors, la « cosmologie » est celle de cette finitude et de cette concurrence, qui s’étend peut-être dans une métacosmologie (p. 105) : il y a peut-être un « apeiron de l’intelligible », question qui tend à suggérer que Platon se tient, lui aussi et à son tour, à l’intérieur du problème de l’unification du multiple : son unité n’est-il pas, de la pensée, l’inévitable point de fuite ?

Le ch. 7 s’attache à Platon et particulièrement au problème de la démiurgie. Montrant que Platon s’installe dans la thèse de « l’impossibilité de l’existence par soi de l’illimité » (p. 97), en sorte que « démiurgie » et « harmonisation » sont nécessaires à l’être, l’A. en conclut que Platon fait droit, implicitement, à « l’océan sans fond de la dissemblance » (p. 98 citant Politique 273d), à une « multiplicité sans organisation propre », à un informe qui serait « déterminable » mais serait le « réceptacle » de l’action artificielle de la totalité. « Artificialisme » qui ouvre la voie à la technicisation de l’étant, l’apeiron étant laissé comme fond irréductible, comme « élément de l’oeuvre ». En somme « l’apeiron serait dans le produit d’une technè, la part qui reste indéterminée par la mesure » (p. 100), que la pensée doit « inférer par abstraction » (p. 102) puisque l’idée s’y « perd » ou s’y « relâche ». à l’inverse, « la tâche de l’intelligence productrice consiste à assigner le point où la génération heureuse peut être atteinte » (p. 104) : il faut donc une « cause compétente » et Platon se range ainsi contre Héraclite : sans cet effet de rupture avec l‘apeiron, « rien n’aurait à être ce qu’il est », tandis que de son côté, l’apeiron marque « la limite de toute démiurgie » ; il n’est pas « entièrement déterminable » mais « maîtrisable ». Dès lors, la « cosmologie » est celle de cette finitude et de cette concurrence, qui s’étend peut-être dans une métacosmologie (p. 105) : il y a peut-être un « apeiron de l’intelligible », question qui tend à suggérer que Platon se tient, lui aussi et à son tour, à l’intérieur du problème de l’unification du multiple : son unité n’est-il pas, de la pensée, l’inévitable point de fuite ?

Cette tension dans l’harmonie propre à l’oeuvre de Platon, le ch. 8 la rencontre alors à partir de l’interprétation platonicienne de L. Strauss. Ce commentateur la voit en effet dans la nature ésotérique du texte même : « loin de présumer que la philosophie et la politique puissent s’harmoniser, Strauss discerne au livre V de la République une tension non résolue, et jamais susceptible de l’être, entre la philosophie et la cité » (p. 115). L’ésotérisme, selon la forme de l’ironie, participerait à cette « culture de l’agon », de la tension, car elle « suspendrait tout dogmatisme » (p. 116) : l’unité même du style platonicien est problématique, atteste de l’impossibilité d’une totalisation, et au contraire d’une forme nécessaire de dispersion de l’un dans le multiple, sans que cette dispersion ne fasse sauter irrévocablement la perspective de l’unité, la tension qui la relie à elle : telle serait, de proche en proche, la structure problématique de la pensée antique.

La question de la relation un-multiple, qui est celle de l’unification, n’est pas exclusivement du ressort de la métaphysique : l’A. lui donne aussi, dans deux chapitres, une déclinaison politique.

C’est d’abord à la « théologie politique » des Pythagoriciens que l’A. s’intéresse, dans le ch. 2. Dans le pythagorisme, nulle limite à l’empire du dieu, nulle émancipation d’un « principe politique » (p.43) : les Pythagoriciens auraient ainsi, selon l’A., été les précurseurs d’une approche de la polis, des relations entre les mortels entièrement fondée sur le divin, dans lequel l’A. reconnaît le concept foucaldien de « pastorat politique » (p. 42), à savoir : « présence immédiate et action directe du pasteur – ce qui veut dire que ce dernier ne peut jamais faire fond sur de bonnes lois pour juger jamais sa tâche achevée –, sa bienveillance constante, individualisée et finale, enfin sa vigilance qui l’amène à connaître les besoins de chacun en particulier » (id.). On aperçoit ainsi comme la question de départ est susceptible de se reconnaître dans cette « théologie politique » qui pose très clairement l’harmonie de la polis non en elle, comme si on pouvait en « ratifier l’autonomie » (id.), mais dans un « pouvoir royal » qui vient l’harmoniser. Les Pythagoriciens auraient été alors les adversaires de Platon lorsque celui-ci vient souligner justement la spécificité du champ politique (p. 45). Le problème est à nouveau celui du multiple : y a -t-il plurivocité entre pouvoir divin et royal ? Et au regard de cette question, le pythagorisme fait transiter une « conception théonome, voire providentialiste, du pouvoir » (p. 54), qui entre en concurrence avec la compréhension platonico-aristotélicienne de la polis : la question de l’unité du multiple est donc attestée comme structure des alternatives propres à la pensée grecque.

La dimension politique du problème sera retrouvée dans le ch. 14, où l’A. propose une analyse de la tyrannie, cette fois chez Aristote. Dans ce ch., l’A. reconstitue l’ambiguïté de la tyrannie qui est à la fois « beaucoup plus et beaucoup moins qu’une constitution » (p. 192) puisqu’elle est injuste, dissout la citoyenneté mais et en même temps, et en cela même, l’indice de la fragilité inhérente à toute constitution, l’indice de leur « propension » à se dégrader. La tyrannie, de fait, est politiquement intéressante, d’autant qu’elle dure, qu’elle dispose donc d’un indice de politicité, en dépit de sa perversion (p. 194), qui tient peut-être au fait que sa duperie séduit la communauté démocratique, et repose donc sur une doxa qui est un « simulacre d’intérêt commun » (p. 196). « Au-delà de la violence pure, la communauté tyrannique, si l’on peut dire, est rhétorique » (p. 197), ce qui veut dire qu’elle est purement conventionnelle, qu’elle marque la dégradation de la « communauté naturelle » en une convention purement artificielle, là où « l’empire de la nature s’affaiblit le plus » (p. 199), et la dégradation de la justice en une « décision pure » (p. 200). Mais de fait, la tyrannie « contraint l’interprète à réexaminer les différentes acceptions de la politeia » (p. 200) : à nouveau se pose ainsi le problème du multiple, voire celui de l’éclatement, sous la forme de la perversion.

Le problème de l’ouvrage se concentre aussi autour de la place d’Aristote, auquel la troisième partie est consacrée : que demande-t-on ici à Aristote, quel en est le visage et le rôle, au regard de la structure problématique jusqu’ici identifiée ? Autrement demandé, qu’est-ce qui vient se jouer, voire se récapituler dans l’aristotélisme ? La réponse de l’A. se dessinera implicitement au fil des cinq études qui lui sont consacrées : Aristote, lui aussi, appartient à la dimension de cette tension entre l’un et le multiple, dont les manifestations sont diverses mais convergeront autour de la question du telos, qui sera la forme aristotélicienne de l’unification.

Dans le ch. 9, à partir de la proposition suivant laquelle « l’art imite la nature », qui suppose la phusis passible d’imitation, l’A. se demande si on ne doit pas « attribuer à la phusis une démiurgie d’autant plus extensive qu’elle est plus immanente » (p. 126), c’est-à-dire une forme de « providence ». Ou bien alors, est-ce de manière individuelle que chaque être posséderait en lui une fin immanente, qui ne serait certes pas « de caractère intentionnel » mais « serait un pur facteur d’intelligibilité » (p. 128), définissant la nature comme « orientée vers l’état achevé, comme vers ce qu’elle a à être » sans pour autant lui prêter une démiurgie, c’est-à-dire une véritable analogie avec la technè. La nature « réalise des fins qu’elle ne se propose pas » (p. 131) et, « mieux que l’art », elle « individue » (p. 132), sans la médiation technique : la nature est ainsi « finalité sans intentionnalité, dans le cheminement même de la forme vers la fin – ce qui pourrait se dire en d’autres termes : de la forme à la forme ». La phusis serait alors un vecteur d’organisation et d’unification de ce qu’elle porte en elle.

Le ch.10 semble opérer un pas de côté en interrogeant cette fois la compréhension aristotélicienne de la perception. Est-ce l’eidos qui constitue le percept ? Aristote évoque plutôt la « grandeur » (p. 138). Or la grandeur du percept suppose préalablement son unification puisque c’est un objet qui est perçu. Il faut alors distinguer, avec Philopon, le perçu du perceptible : la perception serait la « saisie ‘sur le mode cognitif’ du perceptible » (p. 139). Au fond cela revient à tenir la perception pour une saisie, antilepsis, comme Plotin, et à souligner son caractère actif de visée, quand bien même elle serait réceptive (p. 140). Ainsi pensée, la perception ramène au problème de la conscience, même si le mot n’est pas grec : il s’agit bien de comprendre comment on perçoit que l’on perçoit quelque chose (aisthanestai), de prendre la mesure de cette « corrélation de l’aisthesis et de son objet perçu (interne) » qui constitue l’intentionnalité de la perception (p. 141), et du « devenir intrapsychique » de celle-ci, qui, d’aisthesis, devient noesis et phantasia, de telle façon que, suivant la célèbre formule aristotélicienne, « l’âme est en quelque sorte tout étant ». Ainsi, la pensée – penser, c’est penser les formes en image – suppose la sensation, c’est-à-dire la donnée du percept, et en même temps sa visée : « acte commun du percevant et du perçu » (p. 144) par lequel surgit l’eidos comme le percept lui-même. L’A. conclut ainsi à « la présomption intentionnelle d’existence de l’objet » (p. 145), puisque, dans la perception, qui doit alors être tenue pour une authentique « activité », le perçu lui aussi agit, sous la forme de la sensation qui est une « progression de la chose vers elle-même » (p. 146). La perception, de son côté, suppose un « minimum d’affectabilité » sans lequel il n’y aurait nul jugement (krisis) possible (p. 146) : aussi peut-on dire, au regard de ce double mouvement convergent, celui du perçu qui se donne, celui de la visée qui saisit, que « la visée esthétique constitue le percept » (p. 147). Au terme de cette lecture, qui souligne la modernité de l’analyse aristotélicienne, l’A. ne nous amène-t-il pas derechef devant le nécessaire dénominateur commun de l’âme et de l’étant, du perçu et du percevant : devant l’Un ?

Dans le ch. 11, la question posée à partir de la philautie (l’amour de soi) est celle de savoir si l’essentiel est superposable à l’exclusif : être réellement soi-même épuise-t-il l’être soi-même ? (p. 150). Le problème est très précisément celui de « l’ipséité » du soi aristotélicien : celui-ci s’avance d’abord comme un telos, un « horizon » (p. 151), dont le noûs constitue la mesure : il y a à devenir intelligence, et pour autant, « le soi n’est pas purement noétique » (p. 166), ce qui implique de penser l’ipséité dans le cadre d’une « éthique du perfectionnement » (p. 164). Ramener le multiple à l’un, poser l’un comme l’horizon éthique du multiple : encore une fois, la tension structurelle du livre est le fil conducteur de cette question singulière.

Dans le ch. 12, c’est l’action qui est interrogée, suivant le même principe et la même hypothèse de lecture : de l’action, l’A. demande si elle est une « fin de soi », c’est-à-dire une « fin inconditionnelle » (eupraxia), qui ne serait pas, pourtant, une « fin finale », c’est-à-dire une fin atteinte de fin à fin, comme le dernier terme d’une série (p. 182), mais une « focale », « immanente et sur laquelle se règle toute fin », en sorte qu’il y aurait, dans l’action en général, une « unité d’exercice ». Or, tel semble le cas chez Aristote suivant l’A., puisqu’une telle fin, seule, peut « unifier le soi » dans la phronesis, et le « rendre constant » dans la prohairesis. Unité, constance : le « faisable » doit ainsi « indiquer le genre de sujet que l’on veut être », c’est-à-dire l’ethos (p. 183) : il n’y a d’unité que dans cette orientation dynamique du multiple vers sa propre construction unitaire ; et donc que de la tension sous-jacente à cet effort pratique.

Dans le ch. 13, l’A., se tournant vers l’interprétation d’Aristote par E. Weil, interroge le « droit naturel » en sa « contingence », puisque le « juste » n’est jamais posé par Aristote comme une essence mais « se laisse reconnaître à la « longévité » de « l’organisation politique » qu’il peut susciter (p. 188). Autrement dit, il faut penser l’absence, chez Aristote, d’une « immutabilité de la nature » puisqu’ « aucune forme parfaite » ne convient à la définition du juste (p. 189) : à nouveau, le multiple apparaît comme irréductible à l’Un.

Que conclure de ce moment aristotélicien sinon que la tension entre l’un et le multiple traverse et même détermine l’oeuvre aristotélicienne, impliquant une continuité avec les structures problématiques du pythagorisme et du platonisme ? Une fois ceci montré, l’A. peut alors se tourner vers le néoplatonisme, où le discours hénologique à proprement parler se déploie maintenant de façon explicite, ce qui va permettre à l’A. d’y faire parler en voix propre une langue jusque là sous-jacente. Est-ce dire que, dans l’interprétation soutenue par l’A., le néoplatonisme constitue la vérité de la pensée grecque ? Avant de se confronter à cette question, il faut repartir de la question du divin elle-même, car ce n’est pas indifféremment à celle-ci que le néoplatonisme en vient lui-même à s’installer dans le problème de l’Un.

Les chapitres suivants, regroupés sous l’intertitre « Théologies », se tourne ainsi plus directement vers le rapport du monde et du divin, et d’abord, dans le ch. 15, par le biais de l’orphisme : celui-ci permet en effet de penser le mode d’être-là de l’âme, « dans le monde » (p. 215), où elle « s’isole en s’incorporant », mais de sorte que les âmes sont alors « voilées », leur « vérité » (aletheia) leur revenant dans la révélation de leur appartenance au divin : or, ce révélateur, c’est la figure de Dionysos, « immanent aux âmes prises dans leur divinité » (p. 217). Dionysos est le « dieu immortel qui passe pour mortel » ; il est ainsi « démembré » et « recollecté » (p. 218) ; le divin, à travers lui, « régit le monde », mais pas au sens d’un « acosmisme de l’âme ni de surplomb du divin » (p. 223) ; au contraire, il y a « deux régimes du divin, le régime apparent et le régime latent » (p. 226) et l’âme elle-même épouse cette ambivalence : irréductibilité, donc, du divin à un transcendant du multiple, réfugié dans une unité séparée, extramondaine.

- Otto, avec qui l’A. entre en dialogue dans le ch. 16, médite quant à lui l’apparaître divin, la théophanie et particulièrement celle des dieux homériques, dont la compréhension comme « présence d’une essence se manifestant » (p. 228) peut alors entrer en question : cette compréhension n’est-elle pas tardive, ne correspond-elle pas, plutôt qu’à la véritable théologie grecque, à sa « cristallisation » (p. 229) ? En effet, dans cette perspective, les dieux « glorifient la, nature », y sont « immanents comme prééminents », ce qui implique moins leur singularité que la nécessité de penser leur « constitution », un « Ideenwelt » propre à un « divin multiplié, articulé » (p. 231), où Zeus, figure hyperpuissante, crée moins le « déséquilibre » qu’une « stabilité dans la relation des figures » ; cette lecture ottonienne du divin n’en présuppose-t-elle pas « l’harmonie », alors limitée à la « part lumineuse des Olympiens » (p. 233), à un « polythéisme idéal » (p. 243) incapable de rencontrer, à l’inverse, le caractère « déceptif » de toute manifestation divine (p. 236), sous la forme de la « différence persistante entre manifestation mondaine et divine (p. 239) ? Otto semble, selon l’A., oublier que le dieu est « signe » plutôt que « figure », signe d’un « événement théophanique qui est une énigme pour les mortels » plutôt que « manifestation qui révélerait l’essence » (p. 240). A nouveau, s’accuse dans l’entrée propre à ce débat entre philosophie et philologie le litige entre une lecture unificatrice, métaphysique du divin comme sommet de la hiérarchie des étants et de la logique de la manifestation, et une lecture axée non sur les degrés d’apparaître mais sur l’Auseinanersetzung de l’Un et du multiple, les dieux étant à la fois uns par leur singularité et multiples en leurs aspects, ce qui implique qu’il n’y a pas de réductibilité possible d’un de ces pôles à l’autre qui ne néglige le caractère proprement problématique de l’irruption du divin dans le monde, qui ne confonde le divin et le mondain, bref, qui n’obère la signification essentielle du divin grec, celle d’une ligne de fuite et d’une effusion énigmatique qui n’est pas celle de l’être mais celle de l’événement.

Dans le ch. 17, c’est Proclus qui est promu au rang d’interlocuteur pour poursuivre le creusement de cette question. Proclus est en effet le penseur des theoi, des divins, au sens double d’une « famille » ou d’un « système » d’ « individualités » bien distinctes (p. 241). Or, quelle est l’unité de cette famille, et quel dénominateur commun peut-il rassembler les divins dans la même sphère s’ils sont tous individuellement distincts ? La réponse de Proclus est claire : seul l’Un est proprement theos, dieu, et son existence, expansion au-delà de la seule substance (ousia), va engendrer tous les dieux, qui participent dès lors de l’Un, et « font apparaître l’Un sous de multiples figures » (p. 243-244). Mais cet Un qui est « l’unique » n’est pas un des dieux : la place du « tout premier » reste donc vide, et le divin n’est pas une hiérarchie, mais un « mouvement », celui de ce que Proclus nomme la « réversion triadique », qui est la « productivité de l’Un » (p. 248), laquelle va jusqu’à l’infini – permettant de conclure à une dyade, celle du principe et de l’infinité de ses produits. L’important, dès lors, dans cette configuration tardive de la théologie grecque, n’est pas tant ce que « sont » que ce que « font » les dieux, leur caractère de « singularité active » (p. 249). Mais Proclus ne s’arrête pas là : la dyade se résoud encore elle-même en une « triade », puisque le dieu ainsi produit par expansion se laisse lui-même, à son tour, « rattacher » à l’Un, sans que celui-ci n’ait pour autant de relation à ses produits (p. 249), ni ne les reprenne en lui : l’infinité du multiple est donc, par-dessus de tout et malgré l’Un lui-même, maintenue (p. 250).

Dans le ch. 17, c’est Proclus qui est promu au rang d’interlocuteur pour poursuivre le creusement de cette question. Proclus est en effet le penseur des theoi, des divins, au sens double d’une « famille » ou d’un « système » d’ « individualités » bien distinctes (p. 241). Or, quelle est l’unité de cette famille, et quel dénominateur commun peut-il rassembler les divins dans la même sphère s’ils sont tous individuellement distincts ? La réponse de Proclus est claire : seul l’Un est proprement theos, dieu, et son existence, expansion au-delà de la seule substance (ousia), va engendrer tous les dieux, qui participent dès lors de l’Un, et « font apparaître l’Un sous de multiples figures » (p. 243-244). Mais cet Un qui est « l’unique » n’est pas un des dieux : la place du « tout premier » reste donc vide, et le divin n’est pas une hiérarchie, mais un « mouvement », celui de ce que Proclus nomme la « réversion triadique », qui est la « productivité de l’Un » (p. 248), laquelle va jusqu’à l’infini – permettant de conclure à une dyade, celle du principe et de l’infinité de ses produits. L’important, dès lors, dans cette configuration tardive de la théologie grecque, n’est pas tant ce que « sont » que ce que « font » les dieux, leur caractère de « singularité active » (p. 249). Mais Proclus ne s’arrête pas là : la dyade se résoud encore elle-même en une « triade », puisque le dieu ainsi produit par expansion se laisse lui-même, à son tour, « rattacher » à l’Un, sans que celui-ci n’ait pour autant de relation à ses produits (p. 249), ni ne les reprenne en lui : l’infinité du multiple est donc, par-dessus de tout et malgré l’Un lui-même, maintenue (p. 250).

Dans le ch. 18, c’est la triade elle-même qui est maintenant méditée. Elle peut apparaître comme « un ordre de complétude », assurant à la fois la production et la conversion : la triade, alors, « unifie » ; si elle n’était que dyade, production, il y aurait un risque d’infinitisaton (p. 251), qui serait la conséquence de « l’absence de dépendance du principe à l’égard de ce qui vient après lui » (p. 252), comme l’A. le vérifie chez Plotin et Damascius. L’Un, c’est de cela qu’il s’agit, ne produit pas un monde ; son energeia ne se rapporte pas à une extériorité ; « c’est le premier excepté, et non le premier inclus » (p. 252). Ce qui implique alors, radicalement, de demander : la manifestation de ce qui est, est-ce la « manifestation du principe » ? n’y-a-t-il pas plutôt « détachement par défection » (p. 253) ? Telle aura été la thèse de Damascius, qui s’attache à un « entrelacement de l’acte premier et de l’acte second », c’est-à-dire à la dyade, de laquelle Damascius conclut que « l’un produit un Autre » (p. 258), « un produit de l’Un qui manifeste son autoaffirmation ». Mais qu’est-ce alors que celle-ci ? Une « sortie hors du simple », « progrès à l’infini du multiple » ? celui-ci ne doit-il pas être « interrompu » – à moins que ce soit justement dans la « dispersion » qu’on peut « discerner la trace de l’infinité de l’Un » (p. 259). Mais alors, « la dyade est prise à revers » : il n’y aurait « pas d’unicité ultime » (p. 260), « l’infini de l’Un ne se laissant pas domestiquer » (p. 261) : la tension n’est pas résolue, et l’ordre de complétude ne sera pas clos, sera au contraire ouvert sur le dynamisme de sa propre tension.

Dans le ch. 19, qui clôt cette partie relative aux « Théologies », l’A. interroge, à partir de la figure dionysienne du « dernier dieu », une « théologie de l’un-tout » (p. 263) : Dionysos s’avance en effet avant tout comme un « agent de défiguration » qui « dépouille la souveraineté de son caractère impératif, acquis en Zeus » (p. 264), en tant que lui-même « échappe à la limite qui fixe l’immortalité ». Dionysos inaugurait alors « l’ère du primat de l’être-divin sur l’être-dieu » (p. 272), un dieu qui « s’oublie en tant que tel » : c’est-à-dire une âme, si telle est la définition de l’âme. Mais c’est dire aussi que « les âmes complètent la totalité cosmique », et que « Dionysos est aussi le dieu de l’envoi des âmes » : l’unité, une dernière fois, est donc complétée – mais non achevée ou close – par le détour du multiple et de la latence.

Concluons ce parcours en revenant à la question initialement posée. Si l’A. visait, par son entreprise, l’étude des structures de la pensée antique, structures permettant d’en poser l’unité, d’en tracer l’épure, alors a-t-il atteint le domaine depuis lequel ce moment de l’histoire de la philosophie a pu se déployer ? Est-il possible de remonter, avec lui, des discours particulier de tel ou tel penseur grec sur l’Un ou l’harmonie jusqu’à leur source et leur mesure ? Mais n’est-ce pas la singularité du divin qui en aura été alors la voie d’accès ? Arrêtons-nous sur le rôle singulier que l’auteur fait jouer, dans son propos, à la théologie. Les dieux grecs – ce serait la contribution la plus directe de l’ouvrage à un « retour au matinal » qui s’articulerait silencieusement à un tout autre retour auquel il n’est pas une fois, dans le livre, fait référence, celui de Heidegger –, les dieux grecs ne peuvent-ils pas être compris à la lumière de ce propos, et par moments par ce propos lui-même, comme la lumière même du domaine dans ce qui est et ce qui est à penser, selon les formes de la latence, de la déficience et du retrait, de la question omniprésente de la dimension unitaire où se rassemble et se déploie, irréductible, le multiple ? L’auteur ne voit-il pas ainsi quelque chose du domaine d’essence de ce moment grec de la philosophie ?

La question en jeu ici n’est autre que celle d’un « dépassement de la métaphysique » par un discours hénologique, axé sur le rapport de l’un et du multiple, plutôt que sur le rapport de l’être à l’étant. À ce titre, ces études auront autant de percées vers des « problèmes » et des « structures » de la philosophie dont l’ontologie ne serait ni la langue ni la mesure, même si c’est toutefois toujours à la manifestation de l’étant qu’il s’agit, en se tournant vers l’Un ou l’harmonie, de prêter intelligence. C’est en effet toujours par rapport à l’être lui-même que le discours qui s’en excepte se constitue. Si l’A. rejoint la grande alternative qu’il construit d’abord formellement, puis par les textes, au sujet de l’harmonie – est-elle intrinsèque à l’apparaître du divin ou suppose-t-elle l’autorité d’un dieu ? –, puis transfigure cette alternative en une tension qui serait, dans le néoplatonisme, relative à l’Un même – faut-il le penser dans la dyade, principe de productivité sans retour, ou comme triade, principe de rassemblement du multiple ? – c’est qu’il se tient dans le domaine préalable où cette alternative devient possible et même nécessaire. Ce domaine, ce serait celui de l’essence unitaire de la vérité dont la tension entre l’un et le multiple, la limite et l’illimité, la totalisation et l’effusion, seraient le rythme, dont Aristote vient alors fournir ce « contrepoint manifeste ». Ce domaine est aussi celui qui légitime, indirectement, le regroupement de plusieurs époques de la pensée grecque dans une seule et même « structure problématique ». L’A. fait donc signe vers un domaine d’essence, vers une certaine interprétation qui engage l’histoire de la philosophie. Or, cette interprétation, l’A. lui-même nous en indique un trait, dont on interrogera la portée, en définissant sa propre entreprise comme « non métaphysique ». Non métaphysique, l’histoire de la philosophie et particulièrement son moment grec peut-il, en vérité, assumer ce titre négatif ? Rien n’est moins sûr si on tient pour métaphysique le regard sur la manifestation de l’étant : telle reste, en effet, la mesure de toute recherche sur l’Un et le multiple, l’harmonie et la dispersion. Mais à l’inverse, si métaphysique veut dire ontologie de la substance, alors il devient possible de procéder à un débordement de la métaphysique puisque ce n’est justement pas comme étant présent et subsistant que s’avance le divin. Est-ce à dire que l’A. apporte une contribution à une théologie qui ne serait pas encore ontothéologique, et donc à un retour à une pensée du divin qui ne soit pas encore, ni exclusivement ni essentiellement, une pensée du fondement suprême ? Sans aucun doute, et à ce titre, cette contribution reçoit tout son mérite de ce qu’elle pourra nous apprendre sur le divin grec, et sur le domaine d’expérience qui en rendit possible la description philosophique, domaine qui ne se situe pas à proprement parler dans l’ontologie mais à ses marges, dans un regard porté sur le mouvement d’avenue du monde plutôt que sur les lois arrêtées de sa présence.

Mais alors, question ultime, qu’en est-il alors de ce moment tel qu’il est vu et dit ici, de son rapport à la modernité, et à la théologie ultérieure sur laquelle cette modernité se sera appuyée – la théologie biblique et chrétienne ? Le langage « problématique – structurel » de l’un et du multiple ouvre-t-il la possibilité d’apercevoir une continuité entre grec et chrétien, entre une théologie et l’autre, que Heidegger, dans sa propre lecture du grec, aura quant à lui continuellement et unilatéralement déniée ? Autrement dit, la langue hénologique, plutôt qu’ontologique, de l’ouvrage ici commenté n’offre-t-il pas, dans l’histoire de la philosophie lorsque celle-ci ne sera plus seulement grecque mais devra prendre en charge la Révélation, une voie nouvelle ?