« Je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel ».

Antonin Artaud.

La genèse du problème de l’impossibilité de penser

Comment ça se trafique là-dedans ? Sommes-nous seulement capables de penser quelque chose ? Comment la pensée s’engendre-t-elle ? A quoi reconnaître son commencement ? Comment commence-t-on à penser, et quand ? Tel est le questionnement du jeune Artaud, attirant Deleuze et tant d’autres à lui.

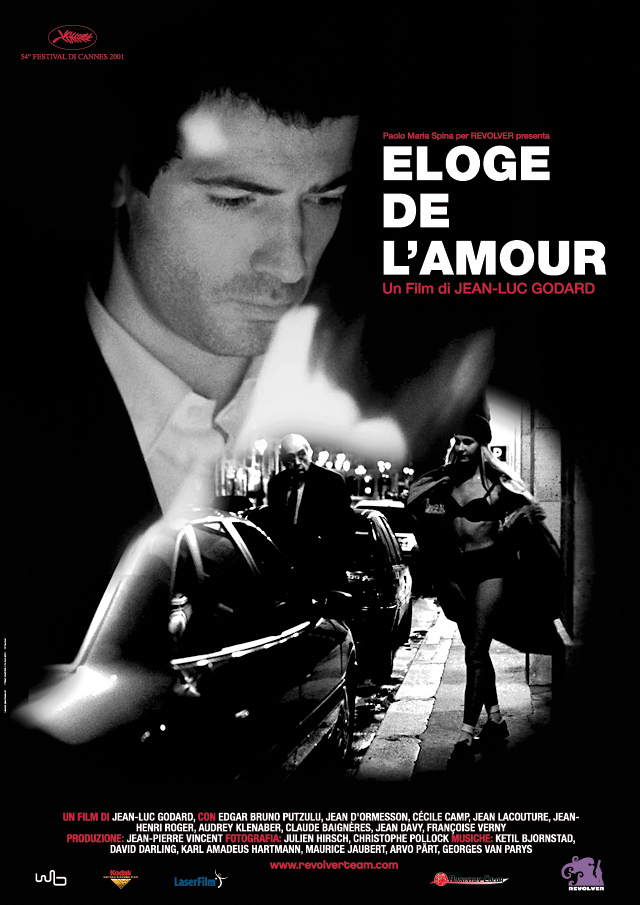

Le problème de Deleuze, sa raison d’écrire, son cri, c’est sa douleur. Ce n’est donc pas le fruit du hasard si, habité très tôt par le problème d’Artaud, ou s’y reconnaissant en partie, Deleuze chercha des réponses, notamment dans la littérature et ses personnages conceptuels et le cinéma. Les images cinématographiques de Godard surgissent alors dans tout leur éclat pour enfin traiter de l’innommable problème, cet impouvoir, cette impossibilité de penser.

Qu’est-ce que cela veut dire, une impossibilité de penser ? Dans Éloge de l’amour, Godard réussit à la filmer. Éloge de l’amour apparaît en effet comme un rêve étrange, parfois sublime (le passage de la grisaille aux couleurs splendides et arrachantes), qui désoriente la fragile quiétude du sommeil. Comme le rapporte Antoine de Baecque dans la biographie qu’il consacre à Godard, Éloge de l’amour, quatrième « premier film » de Godard, témoigne, par l’infinie réécriture des scénarios et sa longue recherche d’acteurs pour incarner les personnages d’une œuvre à l’ambition romanesque, de l’impossibilité du commencement, et en même temps de la nécessité de recommencer toujours. L’impossibilité de penser est la marque d’un impossible commencement.

En effet, comment commencer ? Qu’est-ce qui donne à penser ? C’est la question des films de Godard. C’est aussi la question de Proust, auquel Godard se compare quand il plonge dans le marasme de la réalisation d’Éloge de l’amour. Antoine de Baecque rapporte les propos que Godard donne lors d’une interview, alors qu’il renonça provisoirement à son projet quand Bérangère Allaux et Jacques Bonnaffé, qu’il pressentait pour les rôles principaux, refusèrent le scénario :

« J’ai renoncé à cette histoire d’amour parce que c’était mauvais ! C’était horrible, heureusement que je ne l’ai pas fait. L’idée m’était venue à travers un cauchemar. Jusqu’à ce que je me réveille, ça a pris trois ans… A l’époque où j’ai écrit cette version, je pensais vraiment que j’allais la tourner. Mais plus j’avançais, plus je me disais que ça n’avait aucun sens. Je n’étais pas au point avec moi-même. J’ai mis du temps à pouvoir changer. Ce qui m’intéressait le plus dans le premier scénario, c’est une vraie déchronologie. Mais c’était trop difficile et je m’y perdais. Pour suivre vraiment, j’étais forcé à chaque fois de repenser la chronologie, donc j’étais malhonnête : je n’arrivais pas à suivre naturellement la chronologie de ma déchronologie. C’était comme si, en faisant un roman, au lieu de commencer par le premier mot, on commençait par le dernier… Proust y est arrivé très bien, mais il a mis longtemps. Pas moi : techniquement, esthétiquement, je n’y arrivais pas. »

Godard se trouve pris dans le pèse-nerfs (pour parodier le titre d’Artaud) d’une impossibilité de filmer, donc de penser. Ne pas pouvoir suivre le fil du processus de penser, la « chronologie de la déchronologie » est le drame du penseur. Les choses ne viennent pas comme on le voudrait, on n’y arrive pas, on abandonne (parfois).

Alors, pour pouvoir suivre la propre déchronologie de la rencontre intellectuelle entre Artaud et Deleuze, adoptons un présupposé déchronologique, voire uchronique, pour libérer la pensée d’une chronologie historique qui bloquait la pensée (et la rendait impossible…) Dès l’introduction, il ne faut donc pas s’étonner de voir Deleuze souffler une page à Platon. Vous lirez donc une déchronologie tout à fait volontaire, prenant le risque d’affirmer avec Godard que la chronologie encombre et ne libère pas, même s’il est difficile de ne pas en définir une pour mener à bien un tel projet : il s’agit donc d’osciller entre une texte trop construit et méthodique, et à la fois trop déconstruit, trop déchronologique.

C’est le premier défi méthodologique : faire en sorte que les chapitres, parfois autonomes, se répondent en symphonie et qu’il y ait dans les impossibles rencontres mises en scène ici une dimension romanesque. L’objet d’étude, le lien fort et émouvant entre Deleuze et Artaud y oblige : l’influence du poète Artaud sur le philosophe Deleuze se raconte comme un combat amoureux qu’ils entretiennent tous les deux avec la pensée – une histoire d’amour, donc, comme dans le cinéma de Godard, où il y va de ce que Deleuze décèle dans sa propre lecture de Proust, et qui n’est sans doute pas un hasard une fois encore. Le narrateur de la Recherche est dans une impossibilité de penser qui le force à penser, à tout mettre noir sur blanc, à devenir écrivain (Artaud aussi en passe par la nécessité d’écrire). Dans Proust et les signes, une des principales thèses que défend Deleuze est l’idée selon laquelle la pensée innée et naturelle n’est pas une pensée véritable et authentique : au contraire, on ne pense que forcés par la vie, par les signes du monde, par ce qui donne à penser.

Encore un point commun entre Proust et Godard : montrer des signes qui forcent à penser. La pensée naît de la rencontre avec les signes du monde, avec l’événement, avec les rituels mondains, les codes homosexuels, les intrigues de la jalousie amoureuse. Il y a dans l’amour quelque chose qui résiste à la pensée et à la narration, et qui en même temps les rendent nécessaires, et même, les suscitent. L’amour bloque la pensée et en même temps la provoque – d’où le désespoir de Godard, et en même temps, le secret de son art. Godard veut montrer et comme il n’y arrive pas, il filme l’impossibilité de montrer, et dans cette impossibilité de montrer, il parvient quand même à montrer quelque chose.

Et c’est pour cette raison qu’avec Godard on ne définit pas, on montre. Comme le dit une de ses monteuses, « Godard n’encadre pas, il cadre ». Et c’est ce cadre pur, qui est absence d’encadrement (de transcendance) qui nous surprend le plus en voyant ses films. Sans doute est-ce aussi ce qui frappe en lisant Artaud (et Spinoza). Nous n’avons plus nos encadrants, nos repères, nos idées, nos formes, notre transcendance. Quelle angoisse Godard ! Plus encore, quelle angoisse Artaud !

Artaud et Deleuze répondent à l’impossibilité de penser

Ce n’est pas le moindre des mérites de Deleuze que d’avoir consacré deux volumineux ouvrages au cinéma où l’on voit qu’il l’aime et qu’il le connait très bien. Il propose une véritable pensée cinématographique, montrant comment la pensée et son impossibilité, ses impasses, sont à l’œuvre dans l’image cinématographique. Celle-ci ouvre un « plan d’immanence », qui montre une ligne de vie, une ligne brisée, une identité fêlée, fissurée, où « je est un autre », où les raccords divergent laissant les événements incompréhensibles, où quelque chose semble échouer dans la pensée. Comme le dit Blanchot, c’est l’impossibilité de penser qu’est la pensée. Cela, le plan d’immanence le fait voir. L’immanence ne serait-elle pas par excellence la réalité de l’impossibilité de penser ? Et c’est là qu’Artaud affronte le vrai problème de la pensée. Artaud va penser l’immanence comme personne – ou mieux, Artaud va être jeté dans l’immanence, et donc dans l’impossibilité de penser. C’est ce qu’il explique avec une grande clarté dans la Correspondance avec Jacques Rivière, alors que sans doute, les épreuves de l’immanence ne font pour lui que commencer.

Ce qu’il montre, c’est qu’au fond nous pensons, ou croyons penser, toujours sur fond de transcendance : Dieu, l’Être, les Formes, les Idées, etc. La pensée philosophique traditionnelle s’établit presque toujours et parfois de manière indirecte dans le céleste, le métaphysique, le transcendant (à l’exception de Spinoza sans doute) – bref, tout ce qui est bien pratique pour échapper au réel. Poser l’immanence revient alors à faire retomber la pensée, ou plutôt les illusions métaphysiques de la pensée, et constater ce que peut penser la pensée quand elle n’a plus son filet de sécurité : la douleur, la schizophrénie, l’angoisse, la peur, la dépersonnalisation, les transcendantaux deleuziens que sont la bêtise, la folie et la méchanceté.

S’il est au moins un point commun entre Artaud, Deleuze et Godard, c’est que tous les trois ont compris qu’on ne peut pas définir le plan d’immanence ; au mieux peut-on éventuellement déterminer ce qu’il n’est pas ou le situer dans la visibilité. Le plan d’immanence est quelque chose qu’on ne peut que sentir, que l’on doit voir avant de s’affronter à sa définition. En effet, avant de définir une chose, de répondre à la question « qu’est-ce que », il faut déjà la voir. C’est la réponse d’Hippias à Socrate : le beau, c’est une belle jeune fille. Deleuze est un défenseur d’Hippias, et la force de l’art réside aussi en ceci : pouvoir montrer, pouvoir ouvrir un monde, créer un plan d’immanence. Autrement dit, avant de penser, il faut voir. Et l’on ne voit que dans le plan d’immanence. Mais justement, l’on voit dans le plan d’immanence, mais on ne le pense pas. Voilà ce qu’est l’impossibilité de penser.

Quitter le « qu’est-ce que », c’est peut-être le sens du premier renversement du platonisme que Platon souffle lui-même au travers des figures du Sophiste, de Cratyle, ou d’Hippias. On ne se moque pas de son adversaire, de celui qui aussi s’affirme aussi prétendant à la vérité, thème cher à Deleuze.

Ainsi, pour dire ce qu’est penser, encore faut-il voir ce que c’est, « penser », en avoir une image. De quelle image de la pensée sommes-nous donc capables ? C’est l’objet de la première partie de cet essai. Deleuze confronte dans Différence et répétition l’image classique de la pensée, ou ce qu’on entend habituellement par penser, à une autre image de la pensée, qu’il trouve chez Artaud : la pensée sans image. Deleuze détruit l’image classique de la pensée, c’est-à-dire la cogitatio natura universalis, par la pensée sans image d’Artaud. Puis, avec les deux livres sur le cinéma, on passe de la pensée sans image à la pensée de l’image (cinématographique).

C’est finalement dans les deux livres sur le cinéma que Deleuze effectue le glissement de pensée sans image (Artaud) à la pensée de l’image (Bergson), où l’image-mouvement permet de penser le mouvement pris dans l’image, dans Cinéma 1, et où l’image-temps vise la pensée en train de se faire dans la pensée sans image, dans Cinéma 2. L’image cinématographique fait voir la pensée sans image. Ironie des ironies que ce soit le cinéma, simulacre des simulacres, qui fasse voir la pensée sans image ! Le bon cinéma montre les paradoxes ténus de la pensée, comme dans certains films de Godard ou encore de Rohmer, où les personnages prétendent vouloir une chose et font tout le contraire.

Artaud a lui aussi l’intuition des prodigieuses possibilités du cinéma (ce qui n’échappe pas à Deleuze), mais, déçu par celui de son époque, il développe ses théories du côté du théâtre, libérant ce double paradoxal de l’homme qu’il recherche. Mais encore insatisfait, il part en voyage au Mexique, sur la voie des mythes, où il découvre sa propre logique. La deuxième partie du livre questionne alors la logique des paradoxes issue du renversement de l’image de la pensée en pensée sans image, puis en pensée de l’image: « de quelle logique sommes-nous capables (après la destruction de l’image de la pensée) ? » Il semblerait que ce soit une paradoxologie, comparable à celle que Nietzsche inventait. Cela, Deleuze le voit aussi dans le cinéma de Godard où il décèle « l’image désenchaînée d’Artaud » :

« le problème du rapport entre les images n’est plus de savoir si ça va ou si ça ne va pas, d’après les exigences des harmoniques ou des accords résolus, mais de savoir “Comment ça va”. Comme ceci ou comme cela, “comment ça va” est la constitution des séries, de leurs coupures irrationnelles, de leurs accords dissonants, de leurs termes désenchaînés. »

C’est, dit Deleuze, le « coq à l’âne ». C’est la logique paradoxale. Serait-ce contre toute attente la méthode pour commencer à penser quelque chose ?

Double découverte : Premièrement, Artaud découvre que sous la pensée, il y a toujours le corps. Il incarne d’ailleurs le problème, il est le lieu de la lutte. Deuxièmement, dans Logique du sens, sa propre logique inspirée par Nietzsche et Lewis Carroll, Deleuze découvre certes les effets de surface, mais surtout la profondeur du corps sans organes d’Artaud, prodigieuse 13e série, du schizophrène et de la petite fillequi vient illuminer l’ensemble du texte, et sans doute l’œuvre de Deleuze. Il y a sous l’impossibilité de penser et sa logique paradoxale un impensé philosophique qui est le corps. Non pas qu’on n’ait pas pensé le corps en philosophie (ce serait absurde et idiot de le dire), mais qu’il y ait un malentendu au sujet du corps, comme le dit Nietzsche dans la Préface du Gai savoir, c’est ce que l’impossibilité de penser confirme. Le paradoxe des paradoxes est donc une découverte d’Artaud : le corps sans organes. Ce paradoxe est donc l’objet de la troisième partie du livre, qui tente de montrer comment ça marche, le corps sans organes. Renverser profondeur et surface est nécessaire si l’on suit la logique paradoxale, alors Valéry, que Deleuze aime citer, a raison de dire que « le plus profond, c’est la peau ». Demandons-nous alors, avec Artaud, mais aussi avec les deux livres de Deleuze sur Spinoza, de quel corps nous sommes capables. Spinoza, ne l’oublions pas, demande dans l’Éthique ce que peut un corps. Mille Plateaux de Deleuze et Guattari fournit en la matière un prodigieux foisonnement de concepts. Un plan d’immanence, c’est un plateau.

Avec Deleuze et Guattari, la méthode philosophique consiste à prendre au sérieux toutes les hypothèses de recherche les plus farfelues et d’écrire chacun son tour. Précisément, les problèmes de raccord au cinéma montrent bien ce que penser veut dire, c’est-à-dire être confronté sans cesse à la folie de la disharmonie, au point de fuite, aux désaccords, aux séries divergentes. On pourrait dire que la folie est le point de fuite, le grain de sable qui insuffle le chaos. C’est Artaud partant en Irlande rendre sa canne à Saint Patrick. C’est une philosophie pratique déployant les possibilités (pourquoi pas mystiques) du corps que nous sommes, pourquoi pas un corps glorieux athée ? Le corps des dieux grecs ? Des nymphes et des bacchantes ? Le « corps de rêve » ? Le corps fantasmé de la peinture, de la photographie et du cinéma ? Le corps des super-héros ?

Tout cela pourquoi ? Prendre soin de soi

Feuille de route : commencer avec Artaud, cauchemarder avec Godard, et continuer Artaud avec Deleuze. Aurions-nous compris Artaud sans Deleuze ? Artaud a tenté d’être compris par Jacques Rivière, il aura été compris par Deleuze qui a pensé son impossibilité de penser, qui lui a rendu sa parole. Deleuze découvre sa propre question, la douleur, grâce à celle, vivante et vécue, d’Artaud. Deleuze et Artaud m’ont alors permis de soigner la mienne.

Artaud est une figure forte qui a pris le pas sur celle de Godard, auquel revient quoi qu’il en soit cet immense mérite de filmer le problème. Si Éloge de l’amourest le désespoir de Godard, l’impossibilité du langage et sa fuite sont ceux d’Artaud. L’œuvre et la vie d’Artaud furent peut-être la douleur de Deleuze, et, malgré tout, mon propre désespoir : a-t-il réussi à se faire un corps glorieux sans dieu ? Ce corps sans organes ? Pourrons-nous atteindre notre propre corps glorieux ? Artaud représente donc le second défi, non plus méthodologique, mais existentiel.

De fait, la lecture d’Artaud marque à jamais et transforme. Il semble impossible d’entrer dans Artaud sans à un point donné sentir la ligne de fuite, le glissement, jusqu’aux entrailles, se confronter à une profondeur vertigineuse, à révéler ses propres doubles. Il force la dépersonnalisation, il traverse de part en part, comme l’expérimente Deleuze. On comprend alors ce que c’est, « être forcé à penser » ou « fouetter son innéité », comme Artaud le dit. C’est alors Deleuze qui sauve, en émettant l’hypothèse que ces épreuves de vie, ces morts et renaissances à soi-même, cette vie inorganique du corps, soient la plus haute joie. Artaud révèle la blessure, il en fait prendre conscience, oui. Deleuze soigne. Deleuze et Artaud sont donc mon prodigieux pharmakon, auquel j’ai rendu hommage dans cet ouvrage, Gilles Deleuze et Antonin Artaud : l’impossibilité de penser1.