Thomas d’Aquin peut-il nous apprendre quelque chose sur les animaux ? La chose peut paraître curieuse au premier abord, d’autant qu’il n’a pas écrit d’œuvre proprement zoologique, comme son confrère Albert le Grand[1]. Pourtant, le frère David Perrin, dominicain[2], fait le pari de trouver chez Thomas un traitement solide des animaux, à condition de le chercher dans ses œuvres de théologie : « La clef de lecture de la zoologie de Thomas ne se trouve pas, selon nous, dans sa philosophie de la nature ou dans son anthropologie […] mais dans sa théologie » (p.21). Là encore, le lecteur contemporain peut trouver cela étrange, mais c’est oublier que la théologie telle que Thomas la pratique traite de Dieu, mais aussi de tout ce qui en vient et s’y rapporte, donc tout le créé, donc aussi des animaux. David Perrin identifie donc six « lieux théologiques » (ibid.) en lesquels la question animale est abordée, six sondages en quelque sorte ou six points de vue : la création, la vie divine et ses diverses participations, le gouvernement divin et la part que l’homme y prend, l’Écriture sainte et l’histoire du salut, et les fins dernières. Plutôt que de parcourir successivement ces six lieux, nous nous concentrerons sur trois principaux axes, qui nous semblent les plus pertinents, dans le cadre restreint de cette recension : 1) l’animal comme « vestige » de Dieu ; 2) la psychologie comparée de l’homme et de l’animal ; 3) le rapport de l’homme à l’animal selon les divers moments de l’histoire du salut.

Thomas d’Aquin peut-il nous apprendre quelque chose sur les animaux ? La chose peut paraître curieuse au premier abord, d’autant qu’il n’a pas écrit d’œuvre proprement zoologique, comme son confrère Albert le Grand[1]. Pourtant, le frère David Perrin, dominicain[2], fait le pari de trouver chez Thomas un traitement solide des animaux, à condition de le chercher dans ses œuvres de théologie : « La clef de lecture de la zoologie de Thomas ne se trouve pas, selon nous, dans sa philosophie de la nature ou dans son anthropologie […] mais dans sa théologie » (p.21). Là encore, le lecteur contemporain peut trouver cela étrange, mais c’est oublier que la théologie telle que Thomas la pratique traite de Dieu, mais aussi de tout ce qui en vient et s’y rapporte, donc tout le créé, donc aussi des animaux. David Perrin identifie donc six « lieux théologiques » (ibid.) en lesquels la question animale est abordée, six sondages en quelque sorte ou six points de vue : la création, la vie divine et ses diverses participations, le gouvernement divin et la part que l’homme y prend, l’Écriture sainte et l’histoire du salut, et les fins dernières. Plutôt que de parcourir successivement ces six lieux, nous nous concentrerons sur trois principaux axes, qui nous semblent les plus pertinents, dans le cadre restreint de cette recension : 1) l’animal comme « vestige » de Dieu ; 2) la psychologie comparée de l’homme et de l’animal ; 3) le rapport de l’homme à l’animal selon les divers moments de l’histoire du salut.

1) En premier lieu, une « zoologie théologique », comme celle proposée dans ce livre, se doit de partir de Dieu et de son œuvre de Création. Du point de vue de Dieu, les créatures corporelles, dont les animaux, sont d’abord des artificiata, c’est-à-dire des œuvres d’art. La variété des animaux et de leurs opérations suscite l’admiration de saint Thomas. Plus exactement, il s’émerveille de « la sagesse de leurs opérations », malgré leur « absence de raison » (p.30), ou encore, pour le dire avec Thomas, de « certaines sagacités qui tiennent à ce qu’ils ont une inclination naturelle à certains processus merveilleusement agencés, ordonnés qu’ils sont par l’art souverain » (Somme théologique, I-II, q.13, a.2, ad 3, cité p.31). Quoique dénués de rationalité, comme nous le verrons bientôt, les animaux agissent de manière ordonnée, ce qui ne se peut que par l’inclination que Dieu a mise en eux. Dieu, en effet, fait agir les animaux, non en se substituant à leurs opérations, mais en les rendant possible et en les guidant. L’animal n’est pas comme le mécanisme artificiel : celui-ci est mû de l’extérieur par l’art, celui-là agit par lui-même et le principe de son opération ne lui est pas extérieur, mais intérieur. « Le vol ordonné des grues, l’organisation des colonies d’abeilles, la prévoyance des fourmis, la sagacité du chien de chasse, la régularité du coq, l’espèce de ferveur d’âme du cheval dans les combats, [autant d’exemples que Thomas mentionne dans ses œuvres] etc., manifestent la sagesse et l’ingéniosité de Dieu, principe et fin de toutes choses […]. Observer les comportements des animaux revient à contempler une sagesse supérieure à l’œuvre dans ces êtres, qui les guide selon leur bien » (p.129-130).

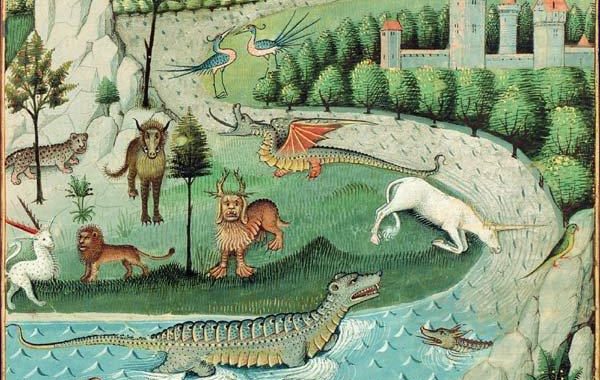

Qu’est-ce que les animaux nous révèlent-ils donc de Dieu ? Pour répondre, Thomas met en œuvre la distinction classique de l’image et du vestige. L’image représente la forme de la cause (la statue de Mercure), quand le vestige ne représente que sa causalité (la fumée du feu). Autant l’homme est à l’image de Dieu, comme le dit la Genèse, autant l’animal comme les autres êtres corporels ne représentent Dieu que par mode de vestige. David Perrin en donne quelques exemples frappants : « Dans cette perspective, la structure élémentaire de l’éponge ou la morphologie compacte de l’éléphant donnent à voir quelque chose de l’unité et de la simplicité divine. La longévité de la baleine boréale ou de la méduse Turritopsis dohrnii offre une certaine similitude avec l’éternité divine. Les couleurs du caméléon et la lueur du ver luisant sont un vestige de la clarté du Verbe de Dieu. Et l’on peut discerner dans le soin avec lequel le castor forme sa hutte et le poisson-globe ses motifs symétriques dans le sable, des traces du Fils, qui est l’Art du Père, et du Saint-Esprit, qui est Amour. » (p.41). Telle est la contemplation du monde par le regard croyant, qui y aperçoit, émerveillé, la gloire de Dieu partout répandue. Celle-ci est encore plus manifeste, remarque David Perrin, dans la beauté des figures animales, dont Adolf Portmann a montré la gratuité et l’inutilité du point de vue de la stricte évolution. Comment ne pas y lire quelque chose de la beauté du Créateur ? « Chaque forme animale est une manifestation de sa gloire, un vestige de sa beauté. » (p.45).

2) En second lieu, l’étude de David Perrin offre une solide réflexion de psychologie comparée de l’homme et de l’animal. Alors que la tendance aujourd’hui est plutôt à l’anthropomorphisme, qui prête aux animaux toutes les qualités humaines et dépouille l’homme de tout « propre », saint Thomas présente une pensée équilibrée à la fois de la communauté générique et de la différence spécifique de l’homme par rapport aux autres animaux. Si ceux-ci n’ont pas de capacité abstractive et conceptualisatrice, on peut leur prêter une conscience sensible, en raison de leur âme sensitive. L’animal est d’abord capable de sensation – avec des sens parfois même plus développés que l’homme –, et il possède des sens internes : l’imagination, « puissance capable de se former et de conserver une similitude des réalités absentes qui lui sont familières » (p.77), et l’« estimative », capacité à identifier la nocivité ou l’utilité de ce qui est perçu. Si l’on compare ces sens internes à ceux de l’homme, on observe une nette différence, qui provient de sa rationalité. Les puissances sensibles de l’homme sont celles d’une âme intellective, et non seulement sensitive. « Le rejaillissement ou le reflux de la raison sur les sens internes de l’homme explique pourquoi les puissances sensitives de l’homme sont plus parfaites que celles de autres animaux » (p.86). De même, il n’y a pas à proprement parler de langage animal pour saint Thomas, mais certaines émissions vocales, comme les cris, qui leur sont naturelles et instinctives, et non conventionnelles et intentionnelles.

Enfin, peut-on parler de liberté pour un animal ? « Si l’on ne peut attribuer aux bêtes une volonté (voluntas), on peut toutefois reconnaître en elles un certain volontaire (voluntarium), en raison de certaines ressemblances entre leur appétit et le nôtre » (p.97). Les animaux se meuvent d’eux-mêmes vers certaines fins, mais sans conscience de leur caractère de fin, et par un élan instinctif naturel : « sitôt que les sens ou l’imagination lui présentent un bien vers lequel il est incliné naturellement, il s’y porte sans avoir à choisir » (Somme théologique, I-II, q.13, a.2, ad 2, cité p.102). Thomas parle avec justesse d’une « liberté conditionnée » (Questions disputées De la vérité, q.24, a.2, cité p.103).

En somme, selon le frère David Perrin, « Thomas évite trois grands écueils. Le premier est d’exalter l’homme en niant ou ignorant ce qu’il a de commun avec les animaux. Le deuxième est de relativiser le propre et l’excellence de l’homme en faisant de lui un animal comme les autres. Le troisième est d’exalter excessivement la cognition et l’appétition animales au point de les humaniser. » (p.117). L’homme et l’animal sont fréquemment mis en regard, comparés, sans concurrence, dans le respect des différences, et ce, parce que « la différence entre les animaux non-humains et l’animal humain est à la fois de degrés et de nature » (ibid.). L’observateur n’a d’autre choix que d’être frappé tantôt par la ressemblance des animaux à l’homme, tantôt par la grande différence spécifique de l’homme, animal rationnel. La solide anthropologie de saint Thomas, fondée sur celle d’Aristote, se révèle un garde-fou efficace autant qu’un point de repère pour appréhender sereinement le rapport de l’homme aux animaux qui l’entourent.

En somme, selon le frère David Perrin, « Thomas évite trois grands écueils. Le premier est d’exalter l’homme en niant ou ignorant ce qu’il a de commun avec les animaux. Le deuxième est de relativiser le propre et l’excellence de l’homme en faisant de lui un animal comme les autres. Le troisième est d’exalter excessivement la cognition et l’appétition animales au point de les humaniser. » (p.117). L’homme et l’animal sont fréquemment mis en regard, comparés, sans concurrence, dans le respect des différences, et ce, parce que « la différence entre les animaux non-humains et l’animal humain est à la fois de degrés et de nature » (ibid.). L’observateur n’a d’autre choix que d’être frappé tantôt par la ressemblance des animaux à l’homme, tantôt par la grande différence spécifique de l’homme, animal rationnel. La solide anthropologie de saint Thomas, fondée sur celle d’Aristote, se révèle un garde-fou efficace autant qu’un point de repère pour appréhender sereinement le rapport de l’homme aux animaux qui l’entourent.

3) La singularité de l’approche théologique thomiste est de situer historiquement le rapport de l’homme à l’animal. Selon les états (status) théologiques de l’histoire, celui-ci est différent. L’enjeu éthique d’un juste rapport à l’animal, qui préoccupe légitimement les penseurs contemporains, est ainsi abordé dans la conscience, venue de la Révélation biblique, de son historicité.

On a souvent accusé le premier chapitre de la Genèse et la seigneurie que Dieu donne à l’homme sur la création comme la légitimation d’une exploitation sans vergogne du règne animal. Or, première chose déterminante à noter, « la Révélation enseigne que le maître et possesseur de la nature, en général, et des bêtes, en particulier, n’est pas l’homme mais Dieu » (p.119). Le christianisme n’est donc nullement anthropocentrique, mais essentiellement théocentrique. Ensuite, il est vrai que Dieu a fait les bêtes non pour elles-mêmes, mais pour l’homme et pour le bien de l’univers. L’homme, créature rationnelle, est fait pour la vision de Dieu, il est donc une fin voulue pour elle-même, alors que les animaux, qui n’ont pas d’âme immatérielle subsistante, périssent définitivement et sont voulus pour autre chose qu’eux-mêmes. Du fait de sa perfection, l’homme reçoit dans l’état de justice originelle, avant la chute, la seigneurie sur les animaux. L’imparfait sert au plus parfait : « les plantes se servent de la terre pour leur nourriture, les animaux des plantes, et les hommes des plantes et des animaux » (Somme théologique, I, q.96, a.1, cité p.140). Au jardin d’Eden, en Paradis, explique Thomas d’Aquin, « rien ne se rebellait contre [l’homme] de ce qui par nature aurait dû lui être soumis » (ibid., cité p.141), mais la discorde entre les animaux était naturelle, et les lions étaient déjà carnivores et féroces. Ce qui change avec le péché, ce n’est donc pas la cruauté des animaux, mais le rapport de l’homme à l’animal qui est blessé : « en raison de la perversion de sa volonté et du désordre de ses appétits, l’homme s’est mis à faire un usage déréglé des biens créés » (p.148). Voilà ce que la Révélation donne à penser, et qui n’est pas inutile pour comprendre notre propre difficulté à nous situer vis-à-vis des animaux.

La Loi divine donnée à Moïse contient cependant des préceptes divers pour protéger les animaux et éviter notre cruauté à leur égard : pour rappeler à la miséricorde ce peuple juif enclin à la cruauté, le Seigneur voulut l’habituer à la miséricorde même envers les animaux et lui interdit de se livrer envers eux à des pratiques plus ou moins empreintes de cruauté » (Somme théologique, I-II, q.102, a.6, ad 8). Est-ce à dire que les animaux auraient quelques droits et nous quelques devoirs envers eux ? Cette formulation contemporaine du problème ne vient pas, selon le frère David Perrin, et « la question qui se pose pour Thomas est de savoir comment se rapporter convenablement, avec mesure, aux créatures corporelles, non de faire d’elles ce qu’elles ne sont pas, à savoir des sujets de droits » (p.151). Comment donc se situer correctement ? Le frère David Perrin propose « une morale du ‘‘bon pasteur’’ (Jn 10, 11) ou de ‘‘l’intendant fidèle et prudent’’ (Lc 12, 42) » (p.154), inspirée des paraboles évangéliques, qui dessine le portrait du bon usage des bêtes. Là encore, on ne peut pas à proprement parler d’amitié avec les animaux, mais d’une « amitié sensible » (p.159), évidemment dissymétrique, fondée sur une certaine réciprocité dans l’affection sensible, qui ne va certes pas jusqu’à la légendaire « fraternité » que saint François d’Assise vivait avec eux.

L’ultime aspect de la question zoologique du point de vue théologique est celui du devenir eschatologique des animaux. Y aura-t-il des animaux en Paradis ? Le frère David Perrin propose des pages denses, que nous ne pouvons discuter comme elles le mériteraient ici, et qui, pour le dire rapidement, suivent la stricte position de saint Thomas[3] : il n’y aura ni plantes ni animaux au paradis, car ils ne seront plus utiles à l’homme et ne peuvent ni subsister éternellement ni être sans cesse engendrés puisque le mouvement du ciel qui assurait leur génération cessera. L’auteur insiste en particulier sur l’impossibilité ontologique de leur subsistance permanente : « les plantes et les animaux n’ont aucune aptitude à l’incorruptibilité, ni du point de vue de leur corps, qui est composé d’éléments contraires, ni du point de vue de leur âme, qui est une forme matérielle, non rationnelle et non subsistante. Dieu violenterait les plantes et les animaux en leur imposant, de l’extérieur, une condition qui répugnerait à leur nature » (p.208). Ici apparaît clairement la méthode théologique de saint Thomas : recevoir la Révélation et l’expliciter à l’aide de considérations rationnelles, qui délimitent le possible et l’impossible. N’ayant pas de fondement scripturaire suffisant, et n’étant pas rationnellement concevable, la présence des animaux au Ciel est improbable.

Le lecteur de ce livre accordera certainement la grande maîtrise de son auteur, et la profondeur de ses vues, sur un sujet difficile, apparemment périphérique, mais témoignant bien de la méthode théologique. La conclusion de l’étude est le rejet de l’accusation d’anthropocentrisme adressée à Thomas. « Ses réflexions sur les animaux ne manifestent jamais le moindre mépris à leur égard et la moindre dévalorisation. C’est, au contraire, l’admiration qui domine dans ses écrits et une tranquille contemplation des similitudes et des différences qui unissent et séparent les créatures. » (p.217). En outre, pour le philosophe contemporain soucieux de situer l’homme vis-à-vis de l’animal, Thomas offre des ressources spéculatives sérieuses et profondes, notamment par « la précision, la fécondité et l’actualité du vocabulaire utilisé » (p.218), dont nous avons dit quelques mots (estimative, volontaire, liberté conditionnée, etc.), qui aident à cerner le propre de la conscience sensitive de l’animal, analogue à la nôtre.

***

[1] Le rapport de l’homme aux créatures, notamment animales, a fait l’objet d’un numéro de la Revue des sciences philosophiques et théologiques, en 2024.

[2] Le frère David Perrin est normalien, agrégé de lettres et auteur d’une thèse sur Jean Giono, il est professeur au studium de philosophie de la province dominicaine de Toulouse. Ce livre est issu de son mémoire de licence canonique de théologie.

[3] L’auteur se réfère surtout à Questions disputées De la puissance, q.5, a.5 et a.9, et Compendium de théologie, I, c.170. Thomas n’a pas pu traiter de cette question dans la Somme théologique.