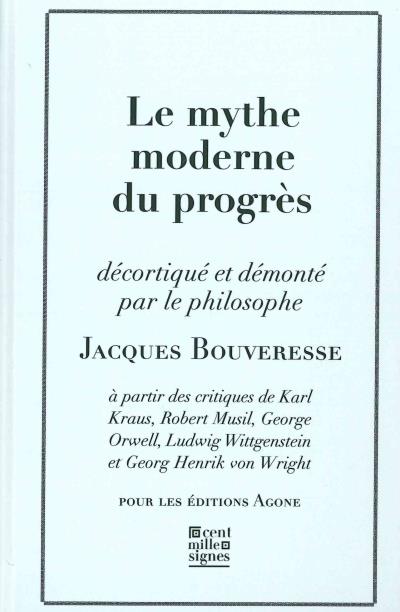

Cette conférence connaît ici une première édition livresque et autonome1, après avoir été publiée sous forme d’article dans Opuscules. Ce texte, légèrement remanié ici, était déjà alors une extension d’une intervention de Jacques Bouveresse en 2001. Il s’inscrit dans un réseau d’écrits et de conférences de l’auteur courant au moins sur les 25 dernières années, dans la mesure où le thème choisi se situe à la croisée de ses publications sur Kraus et d’une bonne partie de celles sur Wittgenstein. Il prolonge notamment une communication de 1990 d’un très grand intérêt, qui avait été publiée dans le collectif Wittgenstein et la critique du monde moderne2, et dont on retrouve une courte partie consacrée aux rapports de la famille Wittgenstein à la Vienne économique et médiatique. C’est semble-t-il dans ce texte que Bouveresse présentait pour la première fois peut-être une vue synoptique de la proximité d’appréciation (c’est-à-dire largement de dégoût) des deux Viennois de l’ethos occidental, c’est-à-dire de la civilisation « euro-américaine » (Remarques mêlées) technico-scientiste, affairée à son auto-complication. Si l’horizon critique est ici élargi à Orwell et Von Wright (le Mythe du progrès de ce dernier étant la référence vertébrale de l’exposé3), il importe d’insister sur le caractère fondateur de la double référence à Kraus et Wittgenstein, qui ancre dans la critique de la première modernité industrielle celle que l’on pourrait un peu vite résumer à celle de la postmodernité. Disons-le d’emblée, le familier des écrits de Bouveresse sur ce sujet comme sur d’autres ne trouvera pas de matériau nouveau à penser ici, sauf peut-être dans les dernières pages de l’exposé. L’intérêt de ce texte n’est pas davantage de proposer plus que ce que son long sous-titre indique (Le mythe moderne du progrès décortiqué et démonté par le philosophie Jacques Bouveresse à partir des critiques de Karl Kraus, Robert Musil, George Orwell, Ludwig Wittgenstein et Georg Henrik von Wright). Il n’est, de fait, guère question d’autres auteurs que ceux-là, ce qui aurait été de toute façon une gageure dans un tel format. Le terrain est connu et balisé (sauf, s’agissant de Bouveresse, pour Orwell semble-t-il). On pourrait par principe faire le reproche à l’auteur de ne pas s’aventurer dans le domaine extra-philosophique (qui ne l’est souvent qu’en apparence) des historiens, sociologues et juristes critiques du progrès en tant qu’idéologie politique, croyance civilisationnelle (sinon religion) ou institution artificielle de la raison, par exemple. Mais c’est que cette conférence est moins un exposé universitaire sur un sujet ou une notion que le témoignage d’un parcours de fréquentations philosophiques et littéraires. C’est sa liberté de construction qui lui donne sa vivacité, et sa combinaison personnelle de lectures qui garantit sa personnalité.

La nature et la mécanique du progrès : forme pure, point fixe

On ne s’arrêtera donc pas outre mesure, ici, sur le déroulé d’un texte avec la substance duquel les personnes intéressées entretiennent déjà une familiarité – les versions précédentes de la conférence étant couramment et légalement disponibles en ligne. Un mérite considérable de l’œuvre de Bouveresse est d’avoir tourné le regard, notamment celui des lecteurs français de Wittgenstein, vers la critique de la culture, dans un sens somme toute assez proche de ceux que l’on a coutume d’associer plutôt à des penseurs comme Broch, Canetti ou ceux de l’École de Francfort. La réception française de Wittgenstein a donné et continue de montrer les signes d’un malaise patent face aux ambiguïtés politiques du philosophe, tant vis-à-vis des affaires publiques proprement dites et des grandes idéologies, qu’à l’égard de l’évolution culturelle et artistique. Un point de départ, qui pour Bouveresse est presque un point d’arrivée (on y reviendra), est le paradoxe apparent du rejet par Wittgenstein de l’état d’esprit fondamentalement progressiste, et même progressiste radical, du Cercle de Vienne. Même s’il n’en est pas fait état ici (ce qui serait stimulant par ailleurs), on peut rappeler l’analogie évidente entre ce paradoxe et celui, tout aussi de surface, du peu d’attrait de l’auteur du Tractatus pour l’avant-garde musicale viennoise, a contrario de l’attitude d’un Kraus. Le progressisme est d’ailleurs une notion essentiellement politique (la philosophie, même voire surtout tamisée aux sciences sociales contemporaines, ne semble pas s’y intéresser beaucoup) qu’il serait intéressant de définir relativement au concept mythologique de progrès développé par Bouveresse. Cette remarque vaut dans la mesure où cette voie n’a pas été suivie par Bouveresse, mais que Bouveresse y invite, et on ne se privera pas d’y revenir ici. Le confort intellectuel de la philosophie politique « de gauche » (et il n’est pas, du reste, douteux que Bouveresse soit un homme de gauche) est certes peu compatible avec une critique si impitoyable de la religion progressiste. Celle-ci peut ici s’approcher selon deux formes : l’illusion d’un mouvement, d’une part, et celle du caractère positif de sa destination (ou de ses conséquences), d’autre part.

L’illusion du mouvement est celle que le progrès progresse, c’est-à-dire se meut et nous meut avec lui. Avec Kraus, il est fait état de ce caractère fortement tautologique de l’idée de progrès comme telle, qui n’est justifiée que dans la mesure où tout changement, mouvement, évolution, lui est rapporté de façon automatique : le progrès existe dans la mesure où il suffit de dire, quand une chose change, que c’est le progrès. De la sorte, ce qui a effectivement été mu l’a été par le progrès, d’où il résulte enfin que ce qui a changé l’a été dans le sens du progrès, que le changement a constitué un progrès. La chose ne peut ainsi jamais rater. L’opposition krausienne entre les termes de Fortschritt et Standpunkt, est ainsi résumée par Bouveresse : « Le progrès est une sorte de point de vue obligatoire : tout ce que nous faisons est censé correspondre à un progrès ; il n’arrive pour ainsi dire jamais que nous admettions avoir régressé sur certains points ; nous utilisons le progrès comme un point de vue plus que comme un mouvement. Par conséquent, ce point de vue est aussi un point fixe. C’est un point fixe qui réussit à donner l’impression d’être un mouvement. » (p. 8). Pour cette raison, l’idée de progrès cesse donc d’être une idée, ou un contenu connaissable, et perd également sa faculté de s’insérer en un tissu idéologique, au sens où l’idée de justice sociale s’insère dans le socialisme (le projet socialiste), la liberté individuelle ou d’entreprendre dans le libéralisme (le projet libéral), et ainsi de suite. Alors même que le progressisme paraît être aujourd’hui la conviction la mieux partagée des partis démocratiques occidentaux et au-delà, n’y a pas de projet progressiste, mais il y a un schéma formel du progrès qui borne l’horizon critique quant à ce qui se produit. En ce sens, le progrès, souligne Bouveresse avec von Wright, est au mieux une valeur, qui ne mérite pas de traitement plus spécialement favorable que n’importe quelle valeur à laquelle est accordée d’être défendue dans le débat public, et la conduite personnelle de chacun. L’a priori favorable dont jouit le progrès repose en définitive sur un malentendu, au mieux, sinon sur une escroquerie : la croyance dans l’adéquation entre un fait matériel plus ou moins défini, et vu sous un jour positif, et l’idée de progrès. C’est une des significations du mot de Nestroy repris par Bouveresse (le progrès paraît en général beaucoup plus grand qu’il ne l’est en réalité) : en tant que pure forme d’une part, point de vue obligatoire de l’autre, il s’accapare tout en-dehors de ce qui serait susceptible d’en diminuer la crédibilité. Quant à cela, c’est-à-dire ce que Bouveresse a pris l’habitude de désigner comme la perte corrélative de valeur observée relativement à chaque « progrès », le progrès le retourne par une sorte de sophisme de la valeur, selon un argument dont la forme classique est l’alternative entre le progrès, perte corrélative comprise, ou le retour à l’âge de pierre (ce à quoi Wittgenstein rétorque que du point de l’homme de l’âge de pierre, l’alternative ne saurait être raisonnablement considérée).

La question du scepticisme face au progrès (et de ses critiques) fait, par les lectures de Bouveresse, l’objet d’un traitement bref mais efficace, dans la mesure où il n’aborde pas des aspects dont on dira un mot (l’histoire des luttes sociales anti-progressistes, et le statut précis du rationalisme dans la démythification du progrès). Il est en revanche fait utilement état d’un paradoxe qui mériterait sans doute bien des études approfondies, qui est le hiatus patent entre scepticisme général dans la vie intellectuelle quant à la « modernité » (prise dans un jeu d’historicisation tout à fait nouveau dans l’histoire des idées), qui ne conduit pourtant nullement à une remise en cause réelle de la croyance dans le progrès. « Si ce que disent les postmodernes était vrai, à savoir que sommes devenus tout à fait sceptiques à l’égard des grands récits de la modernité, à commencer par celui du progrès, on s’attendrait normalement à ce que la notion de « progrès » soit aujourd’hui un peu moins utilisée ou, en tout cas, utilisée avec un peu plus d’ironie. Mais on peut constater au premier coup d’œil qu’en réalité il n’en est rien. Le mot « progrès » n’a probablement jamais été autant utilisé et galvaudé (notamment dans le discours des hommes politiques, des technocrates, des économistes, des chefs d’entreprise et des financiers), l’obligation de servir le progrès aussi impérieux et la prétention de le faire effectivement autant affirmée.

« Lichtenberg, que cite Kraus, dit qu’il donnerait beaucoup « pour savoir exactement pour qui au juste ont été faites les actions dont on dit publiquement qu’elles ont été faites pour la patrie ». On peut, de toute évidence, se poser la même question à propos du progrès. On sait sans doute de moins en moins au nom de qui ou de quoi exactement se fait la multitude des choses, souvent contestables et parfois révoltantes, qui sont faites au nom d’un idéal qu’on continue à appeler « le progrès ». Mais ce qui est certain est que le progrès, comme mot d’ordre ou comme slogan, n’a rien perdu aujourd’hui de son efficacité, même s’il n’est souvent rien de plus qu’une bannière derrière laquelle on peut faire marcher aisément une armée de dévots et d’enthousiastes. » (pp. 28-29). Les éditions Agone, coutumières de la défense de textes engagés à gauche, ne pensaient sans doute pas si bien anticiper l’épisode politique vécu par la France dans les semaines suivant la parution de la conférence de Bouveresse, qui a porté au pouvoir un mouvement qui, pour la première fois dans l’histoire politique française, a fait du progressisme comme tel son principal marqueur identitaire, s’affublant fort logiquement d’un nom dont les deux mots résument un des deux aspects fondamentaux du mythe – la marche, comme mot d’ordre et, semble-t-il, comme fin en soi. Agone a, devrait-on ajouter, fait coup double en la matière, quelques mois après avoir fait paraître dans sa collection Contre-feux le Progrès sans le peuple de l’historien américain – récemment disparu – David Noble4. Il est utile de noter ici les résonances entre les deux ouvrages. Noble retrace notamment l’histoire des premières actions ouvrières anti-machinistes durant la première révolution industrielle aux États-Unis (le mouvement luddite caractérisé par ses sabotages), et leurs répliques au cours de la seconde révolution industrielle – remarquant au passage que celles-ci ont été presque entièrement éliminées de la « troisième révolution » des technologies numériques et cybernétiques. Noble observe que l’idéologie luddite a été rapidement tournée en dérision non seulement par les pouvoirs économiques et patronaux, mais par les mouvements syndicaux, qui se sont accordés quant à son irrationalité foncière : ces gens n’étaient pas des militants, même radicalisés ou dangereux, mais étaient simplement fous, parce qu’ils refusaient le progrès. A cette première donnée édifiante, s’ajoute celle de la récupération de la critique par la technostructure progressiste. Noble observe de façon frappante avec quelle récurrence les difficultés des syndicats, notamment dans les années 70 et 80, à contenir l’exaspération des ouvriers et employés face à l’automatisation non seulement de la production mais des procédures et du contrôle, ont conduit à substituer à la contestation frontale des évolutions technologiques des dérivatifs intellectuels : création de centres de recherche subventionnés sur l’usage alternatif des nouvelles technologies, sur l’émancipation des travailleurs grâce aux robots, sur l’après-travail, etc. En forçant le trait on pourrait dire qu’à chaque destruction d’une chaîne d’organisation du travail ou d’institution sociale causée par le progrès, la réponse aux souffrances bien réelles vécus par des gens a été la création d’une nouvelle sous-discipline universitaire. On lira avec profit pour un aperçu encore plus large du rapport critique aux mutations technologique l’ouvrage de François Jarrige.

Cela correspond remarquablement bien à l’idée de Wittgenstein reprise par Bouveresse d’une structure de plus en plus compliquée ayant elle-même pour finalité, et donnant en quelque sorte la forme, ou l’éthos du progrès : le travail intellectuel critique lui-même n’a pas pour fins la clarification des structures du monde, mais de contribuer de manière constructive à la complexification sans fin de cette même structure. Bouveresse commente ainsi ce passage bien connu du projet de préface au Remarques philosophiques qui se trouve au début des Remarques mêlées :

« En d’autres termes, le fait de progresser n’est pas une propriété matérielle qui pourrait être attribuée, parmi d’autres, à la civilisation dans laquelle nous vivons et sur la réalité de laquelle on pourrait aussi s’interroger. Il est sa forme même, la forme sous laquelle elle appréhende tout ce qu’elle fait et, si l’on se demande ce que signifie ici progresser, la réponse est que progresser veut dire construire et construire de façon toujours plus compliquée. » (p. 83)

Derrière l’injonction politique à ce que les oppositions soient toujours « constructives », il y a l’ombre de la forme « typiquement constructive » que Wittgenstein voit dans la civilisation « euro-américaine », « du socialisme et du fascisme ». Ainsi, « L’idée de progrès, dans l’usage qu’on en fait actuellement, a cessé, d’après lui [Kraus], d’être une idée philosophique pour se transformer un concept journalistique (..) On peut dire de Wittgenstein qu’il traite lui aussi notamment dans ses Remarques sur Le Rameau d’or de Frazer) avec un mépris total le sentiment de supériorité que l’homme contemporain éprouve à l’égard de ses prédécesseurs, et qu’il n’est pas du tout impressionné par la performance et le spectacle auxquels tend à se réduire aujourd’hui de plus en plus la réalité de ce qu’on appelle « le progrès ». Il est intéressé et même passionné par la technique, en tant que telle, mais il n’est pas admirateur des prodiges et des bienfaits qu’elle est censée apporter à l’humanité. (…) Il semble, peut-être en partie sous l’influence de Spengler, plus intéressé par des humanités particulières et par leurs formes de vie concrètes que par l’idée de l’humanité en général et du progrès supposé de celle-ci ». Enfin, il est opposé à l’idée, que Kraus qualifie de paranoïaque, d’une prise de possession et d’un assujettissement complets de la nature dans toutes ses parties et tous ses aspects, qui constitue, aux yeux de beaucoup de nos contemporains, le programme que l’être humain doit s’efforcer de réaliser par tous les moyens et qui s’identifie dans leur esprit au progrès lui-même. » (p. 66-68)

Il est clair que l’identification du Progrès à un mythe caractérisé par une forme et un mécanisme fait apparaître la difficulté insoupçonnée qu’il y a à s’y opposer comme tel. Si l’on « n’arrête pas le progrès » c’est parce qu’on n’arrête pas une forme – sauf à la remplacer par une autre forme. Ce que suggère Bouveresse en ramassant plusieurs lectures critiques est que cette difficulté réside dans le besoin de dénoncer non le progrès (ce qui au fond ne voudrait rien dire, pas davantage que la promotion idéologique ou philosophique du progrès voudrait dire quelque chose) mais son mythe, de telle sorte que l’injonction d’adaptation ou d’acceptation d’un progrès par essence inexorable (« qu’on n’arrête pas » soit vidée de son sens à son tour. Si Bouveresse « démonte » effectivement un « mythe », ce qui reste ensuite n’en demeure pas l’ensemble des effets de fait et de droit du mythe – bouleversements, le plus souvent désordres sociaux, institutionnels, écologiques, culturels, en bref, saccage des formes de vie et de leur diversité, et règne de l’impermanence. La difficulté consiste précisément en la possibilité de tirer avec quelque rigueur de raisonnement des vues politiques d’une critique qui ne vise pas, à proprement parler, un point de vue politique mais une sorte d’infrastructure de pensée politique. Cesser d’adopter le point de vue obligatoire du progrès ne saurait empêcher, ni le monde d’être mu par l’aspiration permanente au mouvement, ni celui qui y est rétif de le subir. Cette constatation élémentaire suffit à faire poindre un arrière-plan qui est celui du rapport entretenu par une certaine tradition rationaliste aux idéaux moraux et sociaux élevés avec la destinée des idéologies positivistes, incarnées en philosophie par le courant dit analytique auquel Bouveresse est censé appartenir (et qui est très largement possédé aujourd’hui par une philosophie industrielle du langage et des sciences, américaine ou hors-sol et acculturée, à laquelle son œuvre, ou celle de Wittgenstein semblent totalement étrangères) : ce rapport, nous semble-t-il, est constamment teinté de désabusement. Il est permis de s’interroger sur ses causes, qui ont peut-être précisément à voir avec le lien en porte-à-faux que le rationalisme entretient avec un régime techno-progressiste qui l’a largement instrumentalisé, et contre lequel il lui est difficile de lutter avec ses propres armes.

Le conservatisme de la valeur et le problème de l’autorité de la Parole

Les conséquences proprement politiques de la démythification du progrès ont ceci d’inconfortable qu’elles demandent ce que l’on peut faire du progrès une fois celui-ci ramené au statut d’une valeur, qui plus est illusoire. Un aspect difficile de la critique de Von Wright est celui qui en trace la limite à une alternative théorique susceptible de non seulement remettre en cause la religion progressiste, mais de légitimer ou permettre la réaction ou la régression des valeurs. Du moins (Bouveresse ne le discute pas directement) est-ce ainsi que l’on peut comprendre l’expression « régression bien réelle », qui risquerait d’être alors substituée au progrès mythique une fois celui-ci remisé. La question de prime abord prend la forme d’une distinction conceptuelle entre progrès réel dans un domaine déterminé et par égards à des critères transparents (dans le domaine du droit du travail ou de la santé par exemple) et progrès mythifié : entre conquêtes sociales et bougisme réformiste, ou entre avancée de la science et gadget technologique. Bouveresse souligne à propos l’existence vraisemblable d’une telle séparation dans l’attitude de Wittgenstein lui-même. Comme à son habitude – et cela mériterait un commentaire approfondi dédié – l’auteur use souvent des tournures impliquant négativement les termes « impressionné » ou « impressionne » pour évoquer la froideur de cette attitude face aux spectaculaires avancées de la technique et de l’industrie. Un enjeu rhétorique utilement propédeutique de ce procédé est d’accentuer le contraste entre le peu d’impression que produisaient ces avancées sur Wittgenstein et un respect bien réel pour la curiosité intellectuelle désintéressée au sein de la science. Une anticipation remarquable des effets du progrès sur cette curiosité a été, de fait, effectuée par les auteurs principaux convoqués par Bouveresse. Les figures mythiques de la science remplaçant celle de la littérature ou de la musique n’embarrassent Wittgenstein que dans la mesure où ce n’est pas tant les figures du raffinement de l’esprit ou de la créativité qui sont valorisées que l’éthos qu’elles sont censées incarner – celui d’une rationalité conquérante de tous les aspects de la nature et de l’humanité, et ayant sa conquête pour véritable but. Se fait alors jour le problème du statut ambigu de la rationalité et de sa pollution par la mythologie progressiste.

« Von Wright désigne du nom de « rationalisme démythifié » le rationalisme qui aurait réussi à se libérer de la croyance au mythe du progrès. Mais le rationalisme démythifié ne peut évidemment pas se confondre avec un simple retour de la soumission à l’autorité de la Parole – ma majuscule ayant pour fonction de souligner qu’il s’agit de celle dont les affirmations n’ont pas besoin de preuves ni les commandements de justifications. La raison de cela est que le progrès reconnu comme plus ou moins mythique serait alors remplacé tout simplement par une régression bien réelle. « Je pense toujours, précise Von Wright, qu’il est fructueux de considérer la pensée du progrès – en tout cas dans sa forme moderne – comme une idée d’émancipation accompagnant la libération de l’homme de ce que j’appelle l’autorité de la Parole sur la vie de la connaissance, et de la religion sur la vie de l’action ». Mais il n’est malheureusement pas certain qu’on ait réussi jusqu’à présent à trouver un mode de démythification qui soit réellement libérateur et suffisamment distinct du rétablissement, sous une forme ou sous une autre, d’une autorité ancienne, en l’occurrence celle que la Parole avait exercée pendant longtemps sur la connaissance et sur l’action. » (pp. 35-36)

On pourrait objecter à Bouveresse et à von Wright, suivant leur propre pente, que le Progrès, entendu précisément comme s’y accordent les sociaux-démocrates et libéraux des pays occidentaux, ou les promoteurs de la croissance rapide des pays en développement, n’a pas besoin d’être démythifié ni d’être remplacé par un régime intellectuel réactionnaire pour être lui-même producteur de « régressions bien réelles », sur le plan des droits sociaux, ou encore de la santé publique, ou de la situation culturelle ou environnementale. Le modèle de la croissance infinie n’est en ce sens pas qu’un modèle économique mais un mode de pensée, est lui-même un point de vue obligatoire sur le monde qui se confond largement avec la religion du progrès, dont la valeur obligatoirement positive semble en mesure de compenser n’importe quel dommage corrélatif à la satisfaction de ses critères. Le conservatisme de la valeur semble pourtant se distinguer très nettement des attitudes réactionnaires aux penchants obscurantistes pour la raison principale qu’il tente de satisfaire le désir frustré de Nestroy de tenter de jouir déjà de ce que l’on a et qui ne devrait pas être remis en cause au motif que l’on pourrait avoir encore autre chose, au prix de la perte de la chose antérieure. En matière technologique, cette préoccupation peut par exemple paraître puérile, sauf à considérer que le schéma de remplacement rapide d’objets sophistiqués par de nouveaux objets encore plus sophistiqués rendant les précédents obsolètes n’est pas seulement un scandale écologique ou un facteur de dérèglement du travail (plus personne ne pouvant passer une carrière sans devoir apprendre de nouveaux métiers), mais une sorte de coup de force sur notre mode d’appréhension d’un environnement beaucoup plus vaste, politique et culturel, qui tolère plus aisément, selon ce conditionnement par la technique et son rythme industriel de mutations, qu’un acquis social puisse être sacrifié au profit de la facilité d’embauche, ou qu’une salle de musique de chambre soit obligée d’organiser des concerts de musiques amplifiées pour s’adapter aux attentes du « public », celui-ci étant confondu avec le « marché ». L’idée que le marché supplée par son intelligence collective et sa froide rationalité sélective à la possibilité que l’innovation technologique progresse d’une façon aveugle et destructrice a par ailleurs été intelligemment battue en brèche dans l’ouvrage de Noble déjà cité, précisément par l’idée que ses opérateurs agissent conformément à une conception du progrès qui est instrumentalisée par les intérêts d’une minorité qui a les moyens culturels, communicationnels et militaires d’imposer l’idée que ce qui leur plaît correspond au progrès. On suppose donc qu’un « rationalisme démythifié » consisterait à opposer point par point à un progrès de fausse-monnaie les arguments rationnels qui démontrent son caractère mythique, étant entendu que ne saurait être hypothéquée l’idée qu’il existe des progrès bien réels dont les effets peuvent être appréciés (on y reviendra).

La position de von Wright semble donc avoir été de dire qu’un comportement critique à l’égard du progrès devrait être indépendant de cette « autorité de la Parole », dans une certaine mesure : selon l’attitude nestroyo-wittgensteinienne, il ne s’agit jamais que savoir apprécier et conserver ce que l’on a déjà et à quoi l’on a accordé une certaine valeur élevée. Mais on pourrait poser à Bouveresse la question suivante : qu’en est-il de ce qui a déjà été irrémédiablement détruit par la manie constructive du progrès, étant entendu qu’un wittgensteinien conséquent ne saurait plaider pour une reconstruction (c’est-à-dire pour une restauration) des valeurs ? Bouveresse prend en partie position ici : « Wittgenstein semble faire partie de ceux qui pensent, avec raison selon moi, que le problème de ce qu’on appelle les dégâts du progrès ne sera pas résolu par des corrections mineures introduites au coup par coup mais seulement par un changement d’attitude radical, qui est malheureusement peut-être devenu impossible et qui consisterait à s’imposer une fois pour toutes une forme de sagesse et de mesure suffisamment rigoureuse, résolue et efficace dans la gestion des ressources naturelles et dans nos rapports avec la nature en général. » (p. 69) Le pessimisme ici exprimé est au fond le trait le plus certainement wittgensteinien de Bouveresse, et il n’est pas certain que von Wright se soit montré beaucoup plus confiant en l’avenir. Quant à Wittgenstein (bien que Bouveresse ne le rappelle pas), il laissait ouverte la possibilité que du marasme civilisationnel puisse se reconstituer une « grande culture » (au sens allemand du terme, par opposition krausienne à la civilisation euro-américaine). On confine ici à un trait commun non seulement aux critiques des penseurs et écrivains autrichiens dont Bouveresse s’est fait le héraut français, mais, par exemple, à des personnalités aussi différentes que Mann, Heidegger, Valéry ou Bernanos, qui ont articulé de manières diverses (et il n’est pas besoin de rappeler combien le terrain est là miné) cet aspect culturellement et historiquement déterminé de la civilisation techno-scientifique avec une conception de la langue, de l’identité et de la destinée occidentale, et qui suppose de dépasser entièrement le registre de la critique des valeurs. Mais ce registre est soit celui de la métaphysique, soit celui de la dogmatique et du fiduciaire, ou des deux mis en résonance.

On quitte alors sans l’avoir voulu un rivage de la pensée depuis lequel Bouveresse, semble-t-il, n’a jamais voulu embarquer, mais qui est nécessairement introduit par l’équilibre précaire des prescriptions de von Wright vis-à-vis du concept de Parole, qui en tant que référence soit métaphysique dans une perspective heideggerienne, soit anthropologique dans une perspective nietzschéenne (ou inspirée par l’anthropologie dogmatique) appelle à être discutée en profondeur. Quoi qu’on pense Bouveresse, les traits saillants de la critique du progrès comme point fixe et point de vue obligatoire ressemblent beaucoup, dans l’articulation d’une critique du langage avec un mode de pensée obligatoire issu de la civilisation technique, à celle que Heidegger fait, notamment, des « conceptions du monde » et des « valeurs » comme alternatives imposées à la méditation métaphysique (et comme substitution de la science, et d’abord de la « science sociale » à la philosophie) : le Progrès tel que le démontent Kraus et Wittgenstein ressemble beaucoup à ce qu’est une conception du monde au sens de « L’époque des conceptions du monde », c’est-à-dire un mode d’appréhension de l’être ayant dégradé l’être même au rang de valeur. Cette remarque n’a pas pour objet de dévier cette lecture vers ce qui ne la regarde pas, mais de poser une autre question, qui est celle de la possibilité d’opposer à la pseudo-valeur progressiste (en tant que forme déguisée en contenu) des « vraies » valeurs. La difficulté est augmentée ici par l’absence de concessions (qui ne souffre aucun reproche quant à l’honnêteté intellectuelle, du reste) de penseurs comme Bouveresse et vin Wright à la conviction que le camp rationaliste revendiquant le double héritage des Lumières et du positivisme industriel (français comme viennois) reste le plus à même, dans la philosophie du moins, de mener la démythification du Progrès (les variétés postmodernes se voyant renvoyées à leur optimisme fondamental et à leur compulsion d’avancée et de construction, ainsi qu’un penchant irrationaliste qui a été l’un des chevaux de bataille de Bouveresse et qu’il identifie comme un « symptôme », et non comme une réaction de défense face au progrès – p. 101). Mais l’argument de l’irrationalisme dans lequel verse la poursuite effrénée d’un progrès sans fin, notamment en matière d’évolution technologique, a ceci d’inconfortable qu’il laisse à penser que le rationalisme pourrait détenir la clef coupant le moteur infernal de la marche perpétuelle en avant. Or, Bouveresse reconnaît sans peine que cela reviendrait à constituer une métaphysique scientifique alternative, dont un wittgensteinien conséquent ne saurait vouloir jamais. Il admet tout à fait que le type de rationalité qui intéressait Wittgenstein et avait sa sympathique avait peu à voir avec celle de Carnap. Citant d’abord von Wright :

« « Il n’éprouvait justement aucune sympathie pour une civilisation dominée au point où l’est la nôtre par la rationalité scientifique, et la dernière chose dont il se préoccupait était de lui fournir le genre de philosophie qui aurait été susceptible de correspondre à son orientation intellectuelle et à ses orientations profondes (…) La métaphysique que Wittgenstein combat n’a donc pas ses racines dans la théologie mais dans la science. il combat l’influence obsurcissante sur la pensée qui est exercée, non pas par les restes d’une culture morte, mais les modes de pensée d’une culture vivante. » Wittgenstein a dit une fois, en réponse à ce que cherchaient à faire des philosophes comme Carnap, qu’il n’était pas intéressé par l’idée de remplacer une métaphysique de philosophes par une métaphysique de physiciens. Et von Wright a sûrement raison de remarquer que la philosophie peut à peine s’égarer plus loin dans la jungle de la métaphysique, telle qu’il la concevait, que dans certaines des expressions récentes les plus caractéristiques d’une culture philosophique devenue scientiste. » (p. 90, c’est nous qui soulignons)

Le mot est finalement lâché et renvoie à penser, sinon à la critique heideggérienne, au moins aux généalogies contemporaines de la rationalité dans sa destinée techno-scientifique. Si les « valeurs » de la philosophie positiviste n’ont pu aboutir qu’à embrasser un ethos scientiste commun avec le progressisme aveugle, c’est que non seulement il appartenait originellement à ce même ethos (que l’on pourrait rapidement qualifier d’industrialiste), mais que cette communauté de destinées était en un sens ou l’autre inscrit dans la dynamique historique de la raison en Occident. Le paradoxe apparent d’un Progrès mythique détruisant les progrès effectifs disparaît lorsque l’inscription de son concept même dans l’histoire de la raison instrumentale apparaît. Cette dimension historique longue manque pour resituer la temporalité très restreinte des controverses sur le progrès, et donc pour rappeler le fait simple que le progrès est une invention philosophique contemporaine de l’histoire en tant que science de la société et dont les raisons peuvent être connues scientifiquement : progrès et histoire sont indissociables d’une conception linéaire du temps qui rend plausible notamment le caractère indéfini et nécessaire du progrès. Il faut alors à réinterroger ce que von Wright avait pu vouloir dire en évoquant une « libération » de la connaissance de la tutelle de la Parole, ou du moins une non-restauration de celle-ci. Il s’agit manifestement de quelque chose de tout à fait différent, par exemple, de l’inversion de la valeur de toutes les valeurs dont Heidegger pointe l’échec à affronter l’emprise du régime de la technique, et aussi de quelque chose de distinct d’un positivisme linguistique. L’interprétation de Bouveresse reste prudente, et se borne à paraphraser ici von Wright, y compris dans sa lecture – certainement juste – de l’attitude de Wiittgenstein vis-à-vis de la science « comme une entreprise et une aventure intellectuelle, (qu’)il ne confondait sûrement pas, conçue de cette façon, avec la civilisation scientifique et technique contemporaine, qu’il n’aimait pas » (p. 91).

Il n’empêche que la remise en cause principielle des tutelles historiques sur la connaissance prête à malentendu dans la mesure où il est certain qu’aucune des alternatives proprement philosophiques à une conception autoritaire, ou a fortiori révélée de la connaissance, n’a contenu de façon probante une représentation du monde bridant la propension du progrès la science à glisser au-delà de la simple curiosité explicative des phénomènes de la nature, et toujours plus en direction, précisément, de la mise sous tutelle d’activités obéissant à d’autres ordres de la raison – l’art de gouverner, le droit, l’économie, l’organisation sociale. « Ce point demeure, semble-t-il, aveugle dans la critique de Bouveresse. Cela ne l’empêche nullement d’être absolument profitable et recevable. Mais si on ne saurait lui faire grief d’une absence de dialogue avec une tradition philosophique qui lui est aussi étrangère que celle de Heidegger, on ne peut que souhaiter une extension de l’enquête bouveressienne au-delà du terrain familier qui, en ce qui concerne le prolongement de la critique de la civilisation krauso-wittgensteinienne, demeure plus ou moins le même depuis une trentaine d’années. Ce qui consisterait à ne plus, comme Bouveresse, regarder la question du progrès que sous les angles d’attaque d’un ethos de déraison, mais à en rechercher les ressorts institutionnels qui, précisément, font que « l’autorité de la Parole, la morale sous la juridiction des puissances spirituelles ou mondaines, et l’art sous l’obligation de divertir le public ou de célébrer les puissants » (p. 91) pourraient aussi bien apparaître comme des attributs applicables à la civilisation du progrès mythifié, au travers des dogmes économiques et managériaux confinant à la folie, d’une morale politique toujours plus étroite, d’une parole journalistique toujours plus influente et soumise à des intérêts dominants, de modes d’organisation et d’évaluation du travail scientifique toujours plus stupides voire obscurantistes, de politiques culturelles toujours plus démagogiques et de productions de l’industrie culturelle toujours plus orientées vers le divertissement le plus bas, choses que souvent Bouveresse a su dénoncer avec force et lucidité.

Il conviendrait là d’interroger Bouveresse sur la réalité de l’illégitimité – d’un point de vue rationaliste – dont semble (sans que ce soit très clair) frappée par principe les modes fondationnels dogmatiques de la connaissance ou de l’esthétique. Il ne s’agit bien sûr pas seulement ici d’une discussion sur le conventionnalisme, ni sur le statut épistémiques des croyances, mais bien d’un souci de comprendre un trait essentiel de la philosophie wittgensteinienne de la culture, et des conditions d’existence d’une véritable culture, caractérisée dans les Remarques mêlées « d’observance », en un sens qui, s’il n’est religieux, emprunte sciemment au schéma peu libéral d’une communauté plus ou moins locale entièrement structurée par la foi, sinon en une parole révélée, du moins en un corpus immuable de pratiques, de gestes, d’interprétations, qui sont la condition même de la compréhension esthétique. Si l’on reprend à tête reposée l’expression radicale de Bouveresse « …autorité de la Parole – ma majuscule ayant pour fonction de souligner qu’il s’agit de celle dont les affirmations n’ont pas besoin de preuves ni les commandements de justifications. », on est troublé par le fait que les affirmations visées de fait par cette clause de rationalité concernent aussi bien les scénarios fondationnels de la société techno-industrielle que n’importe quel autre qui pourrait y être opposé, précisément en ce qu’il s’agit de scénarios, ou, pour reprendre la thèse centrale de Valéry recyclée par l’historiographie dogmatique, l’ « architecture fiduciaire » en tant « qu’œuvre de l’esprit » -le versant a-rationnel de toute rationalité. Une explication du malaise de la critique de von Wright et Bouveresse face à l’autorité de la Parole semble tenir à la confusion entretenue entre cette notion et la Révélation, qui consiste à renvoyer les dogmes contemporains (ou plutôt une partie d’entre eux, essentiellement économiques, dans la mesure où ils reflètent, certes, la part irrationnelle des raisons qu’ont les puissants d’être puissants) à une analogie avec une pensée magique dont la religion fournirait le canon. On sait qu’en réalité la pensée de Bouveresse de la religion est bien plus fine que cela, mais sans porter pour autant une remise en cause du modèle historique d’interprétation fondé sur l’idée de sécularisation. Notre hypothèse est que ceci tient au fait que le dogme religieux sert ici de canon de la parole révélée, alors qu’il faudrait l’élever, ou le transposer dans l’ordre fiduciaire général pour qu’il serve de canon à la parole non démontrée, mythique et performative en général, ce qui est assez différent. Le passage sur Renan, sous ce rapport, aurait pu, et du conduire à une telle transposition, que le lecteur peut néanmoins effectuer seul, se référant à celles de Saint-Simon, Comte et Marx. De là, le mythe moderne du progrès devient une production littérale d’une autorité de la Parole, celle de la foi industrialiste et scientiste, et la critique du mythe, un défi à cette Parole. Mais le choix de franchir ou non ce pas est laissé au lecteur.

Les voix de la raison démystificatrice : le progrès contre la vie

L’autorité d’une parole mythique fondant le régime général de la science et de l’industrie relève bien d’un régime normatif relevant de la Foi, instauré par un récit parfaitement mythologique, se dotant de ses liturgies, de son clergé (les savants, les entrepreneurs, les ingénieurs, les inventeurs : ou la galerie de portraits honnie de Wittgenstein), et ainsi de suite. Elle vise en général explicitement à la régénération ou au remplacement du christianisme comme tel. Une tension majeure, du strict point de vue de la compréhension de l’éthique witgensteinienne et de sa critique, entre autres d’inspiration spenglerienne et tolstoïenne, de la civilisation industrielle, réside dans cette aspiration de part et d’autre à un rattachement au christianisme. Mais la tension peut se résoudre dans la mesure où la civilisation industrielle vise à une substitution dans l’ordre du récit mythique (la science et l’industrie, unies dans le progrès infini, prenant la place incarnatoire de la divinité), quand Wittgenstein oppose, dans une veine tolstoïenne, l’intimité essentielle que la transformation religieuse a en vue, et qui est le véritable moteur de transformation de la société. L’intérêt de Bouveresse des dix dernières pour la tension entre rationalisme et religion a concentré l’essentiel de ses efforts de pénétration du dur de la question de la raison : deux ouvrages consacrés à la question religieuse, le volume des essais (V) consacré aux premiers positivistes, ou encore Le passionnant Danseur et sa corde abordant la difficulté de la foi du point de vue littéraire. Si Leibniz est abordé incidemment dans la partie conclusive de la conférence (pour offrir un contrepoint rationaliste comme non pollué par la conception technique instrumentale du perfectionnement infini de la raison), la religion est en un sens l’absente la plus remarquable de cette réflexion. Elle n’apparaît qu’en spectre d’un passage, par ailleurs fort intéressant, consacré à Renan en tant qu’exemple de déification, dans une perspective historico-messianique, du concept de Progrès. Mais tout semble se passer par la suite comme si cette déification valait identification du mythe du progrès à un mythe religieux, dépourvu des attraits sociaux et culturels de la tradition religieuse en acte. Ce qui serait entièrement convaincant n’était l’articulation ambiguë entre cette identification et l’idée de nécessaire échappée de la philosophie rationaliste à l’autorité de la parole. On suggérera pour conclure que ce qui en ressort de lacunaire est une pensée de l’éthos technoscientifique et progressiste occidental comme ethos industriel, précisément produit et de la civilisation du texte révélé et du pathos rationaliste : dans cette généalogie qui est celle de l’anthropologie dogmatique de Legendre et Supiot, prolongée aujourd’hui par le travail impressionnant de Pierre Musso, auquel bien de nos observations de lecture sont redevables, le caractère mythique du progrès se comprend d’autant mieux qu’il fait partie d’une histoire de l’autorité institutionnelle de la parole elle-même, dont l’aboutissement est la mise au format industriel de la raison, achevant la confusion de celle-ci avec le progrès – la conséquence ultime étant que, comme le progrès krausien, la raison peut se tuer pour continuer à raisonner. Bouveresse lui-même remarque le lien inconfortable entre généalogique de la raison et de la civilisation industrielle (qu’on interprétera ici comme équivalente, ou comme aboutissement du projet techno-scientiste- : « L’homme est pourvu d’une disposition rationnelle, qui a rendu possible l’invention de formes de production comme la production industrielle ; mais il n’est pas certain qu’il ait également une disposition rationnelle qui soit en mesure de l’inciter, voire même de le contraindre à respecter les conditions biologiques de l’existence de l’homme sur la Terre. Il est possible que la forme de production industrielle conduise à un résultat susceptible de compromettre la survie de l’espèce elle-même. Nous en sommes arrivés justement à un stade où l’on est obligé de se demander sérieusement si les exigences de la raison et celles des dispositifs (en particulier du dispositif de production) qu’elle a créés n’ont pas commencé déjà entrer en contradiction avec celles de la biologie de notre espèce. » (p. 78-79)

La généralisation est ici encore appelée, quoi que non dite : plus encore que la forme de la production, c’est la forme de la civilisation industrielle qui semble recouvrir celle, hégémonique au sens gramscien, du progrès. Et si le progrès peut mourir pour manger, l’abime écologique montre aussi que la vie de l’industrie, en tant qu’éthos, peut se passer de la vie biologique, du moins telle que nous la connaissons jusqu’ici, y compris en ce qui concerne celle de l’être humain – sauf à la modifier substantiellement. La perspective qui pourrait être ouverte ici, celle de la pensée de l’institutionnalité, comme prolongement naturel des quatre sources modernes de la critique du progrès prises comme complémentaires (celle de la critique viennoise à laquelle se nourrit principalement Bouveresse, celle de l’école de Francfort, celle de Simone Weil et des auteurs chrétiens en général, et celle de Valéry), éclairerait alors d’une façon plus crue (et en un sens sympathique) le mélange d’impuissance et de relative dépression caractéristique d’une génération de pionniers de la philosophie analytique, qui ont (et ils sont encore fort rares) mesuré l’ampleur de l’échec du projet – dans sa dimension quasi eschatologique – du cercle de Vienne. A ce titre, la brève rétrospection méditative que fait Bouveresse sur ce que fut naguère sa foi rationaliste « viennoise » a quelque chose d’émouvant et de réellement profond, en ce qu’elle témoigne d’une dimension tout à fait wittgensteinienne, du reste, de la pratique philosophique, qui devrait d’abord relever de l’honnêteté et de la cohérence d’un style d’expression et, au-delà, de vie. La vie comme telle (ce qu’il faut « changer » selon le mot chrétien de Wittgenstein) est bien le cœur de l’enjeu du progrès, dans la mesure où, comme Bouveresse semble s’y intéresser dans les ultimes pages de la conférence, la compulsion scientiste menace de s’attaquer à l’institution même de la vie au travers de ce qui en fait la butée et la vérité : la mort, transformée en « problème » à « résoudre » au même titre qu’une pathologie ou un fléau social. Cette conclusion plus encore que tout ce qui précède appelle à un retour sur la dimension rationnelle quoi que non scientifique de ce qui, dans l’ordre de l’institution de l’humain (comme sujet de droit, comme animal parlant et raisonnant) ressortit à un registre de la pensée susceptible, indépendamment de toute idéologie politique préconçue (sinon celle du « progressisme » chimiquement pur en lui-même), de faire obstacle au rouleau-compresseur du progrès. Au conservatisme de la valeur il semble qu’il faille arrimer un conservatisme anthropologique : dans une boucle intellectuellement étonnante, Bouveresse, par la poursuite du sillon rationaliste, semble avoir rejoint le point de départ de la pensée du fiduciaire ouverte par Valéry. Ce qui en jeu dans le refus d’un mythe progressiste indifférent à ce dont la science ne sait rendre compte, c’est le principe de Raison en tant qu’humanisme.

Comment cependant tracer la frontière entre progrès effectif et progrès mythique ? Une difficulté qu’il convient de rappeler, et qui n’est aborder ici, est qu’ils ne semblent pas se situer sur le même plan conceptuel. L’un a trait au jugement politique ou en valeur, l’autre se place au niveau de la configuration générale de pensée, de la forme mentale et de vie. Pour autant, le critère avancé in extremis par Bouveresse (avec une surprenante et bienvenue référence à Clément Rosset) pour distinguer les progrès réels et désirables de la compulsion progressiste, suggère à son corps défendant de saisir la main secourable de pensées, telles celle d’un Supiot, d’une réinstitution de l’humain par les armes philosophiques de la juridicité occidentale, contre le scientisme (qu’il s’agisse de celui de la technique asservissant la science ou des sciences sociales « gestionnaires » contemporaines) : critiquer le mythe du progrès pour sauvegarder et conquérir des progrès effectifs là où l’on peut s’accorder sur des maux à amoindrir ou éradiquer (c’est aussi, en un sens, un argument logique : là où il n’est pas possible d’opposer une négativité à ce qui se prétend être un progrès, c’est un bon indice qu’il relève de la facture mythique). Bouveresse souligne qu’on ne peut le faire rationnellement que dans des domaines où la ligne de démarcation entre ce qui serait un mal à combattre et ce qui serait un mal nécessaire ressortissant au « tragique de l’existence » (dont la conscience, note-t-il, semble abandonner nos contemporains) peut être tracée. Or, précisément, la pente de la civilisation techno-scientifique conduit nettement à rendre intraçable une telle ligne. L’inscription dans la vie de la forme mythique du progrès conduit celle-ci à être gouvernée par la seule mesure techno-scientifique, et Bouveresse soupçonne a bon droit que celle-ci répugne fort au tragique de l’existence, parce que celui-ci, comme l’avait pressenti Orwell, tend spontanément au conservatisme de la valeur. A nouveau, sa réflexion vient frotter contre des domaines étrangers qui l’éclairent parfaitement : qu’il s’agisse de l’homme unidimensionnel de Marcuse ou de la disparition de l’hétéronomie (de la double mesure de Gratien) diagnostiquée par Supiot, la fonction de séparation des ordres du comment vivre et du pourquoi vivre au sein même de l’esprit humain sont le véritable enjeu de la question frontalière que pose Bouveresse : en lui donnant la tonalité tragique (qui en un sens est aussi le trait le plus optimiste et volontaire du texte), il le suggère davantage encore. La mort est à la fois le dernier horizon et l’adversaire par le truchement duquel le progrès comme forme d’institution, ou de désinstitution, se dévoile – ce que la plupart des maîtres technologiques et industriels du monde ont parfaitement compris et pris en compte. Mais la préservation de la bidimensionnalité de la vie humaine suppose que toute possibilité d’une source mythique de la raison ne soit évacuée sans quoi le scientisme gagne toujours, en un sens, la course à l’irrationnel : ce qui est précisément ce qu’un Nestroy avait sans doute pressenti. Encore une fois, il est loisible et profitable à la pensée de situer la jointure des traditions critiques du progrès.

Une remarque finale. A défaut de s’ouvrir sur une réflexion poussée sur l’industrialité (non seulement productive) comme phénomène, sinon dogmatique, du moins comme mode de déploiement contemporain de la rationalité et donc comme matérialisation du mythe du progrès, il serait intéressant d’entendre ou lire Bouveresse articuler sa critique avec une tradition philosophico-polémiste qu’il a largement contribué à faire connaître par son travail sur Kraus et Musil, consistant à tourner la bêtise en dérision et, par-là, à proposer une réflexion conceptuelle sérieuse sur ce qu’est la bêtise (dans une société qui est de plus en plus obsédée par la mesure de son intelligence).. Des canulars scientifiques ou journalistiques aux détournements contemporains de la foi techno-progressiste (salons de l’innovation stupide et inutile, générateurs automatiques d’articles universitaires…), il semble que l’action critique du progrès, désertée par les syndicats et partis de gauche passés directement de la foi en une vision scientiste du marxisme à la foi dans les robots émancipateurs du travail, se révèle la plus efficace dans un mode d’action satirique d’esprit comme viennois, qui semble dire par le geste et l’exemple que l’idéologie et l’éthos qui valorisent prétendument les performances toujours plus grandes de l’esprit scientifique (contre la foi et les dogmes) n’ont de cesse de produire et promouvoir une société toujours plus idiote. Et dont le rapport inflationniste aux valeurs, d’une part, la propension à la complication toujours plus grande de l’autre, et à sa valorisation compulsive (« dans un monde toujours plus complexe… » ont coutume de dire les politiques dépassés), semblent précisément avoir pour fonction de dissimuler cette augmentation vertigineuse de quantité de bêtise, qui est peut-être la marque, ou la preuve ultime du Progrès mythique.