Bernard Bourgeois a quitté ce monde le 26 mars 2024, à l’âge de quatre-vingt quatorze ans – nonante-quatre ans, comme l’on dit dans ma contrée.

Bernard Bourgeois fut, en France, la voix de Hegel, dont il traduisit l’œuvre presque tout entière, et dont il enseigna la pensée sa vie durant, avec une dévotion et un dévouement exemplaires, lesquels n’avaient rien d’idolâtres, puisqu’ils étaient la dévotion et le dévouement de la raison spéculative qui s’épanouit dans cela qu’elle considère être l’expression la plus adéquate de son milieu naturel. Bernard Bourgeois était, au sens littéral, un familier de Hegel ; il vivait dans le Système de la Science comme en sa demeure natale, il s’y promenait comme s’il en avait dessiné les plans, et selon une expression chère de son maître, son esprit y respirait comme chez lui (bei sich). Mais il ne faudrait pas pour autant oublier quel admirable connaisseur il était, aussi, de Kant, de Fichte, dont il savait l’art de rendre cet auteur lisible, de Marx également, et de Nietzsche, et de Schopenhauer… Rien de ce qui était spéculatif ne lui était étranger. Ceux-là même pour qui il n’avait guère de goût, pensons à Husserl, à Heidegger, à la phénoménologie dans son ensemble, il ne les méprisaient pas ; et s’il faisait mine en public de ne les fréquenter que fort peu, l’on s’apercevait bien vite qu’il en dominait avec une stupéfiante aisance les complexités les plus redoutables et, par beaucoup de spécialistes, les plus redoutées.

Un mot, ainsi, vient aux lèvres tout de suite, lorsque l’on songe à Bernard Bourgeois, celui de « noblesse » : noblesse de l’intelligence, et noblesse du cœur. C’est-à-dire, aussi, la grandeur d’âme, littéralement la magnanimité, et la hauteur de vue. Rien de bas dans cet homme, rien d’étriqué ni d’étroit ; son esprit respirait largement, et c’est pourquoi sans doute il ne déployait pleinement ses ailes qu’au sein des systèmes les plus amples de la pensée, et c’est pourquoi sans doute il s’était voué, de si touchante façon, à la Doctrine de la Science et à son auteur, qui proclamait à Berlin ces paroles fameuses :

« Le courage de la vérité, la foi en la puissance de l’esprit sont la première condition de l’étude philosophique ; l’homme doit s’honorer lui-même et s’estimer digne de ce qu’il y a de plus élevé. De la grandeur et de la puissance de l’esprit, il ne peut avoir une trop grande opinion. L’essence fermée de l’univers n’a en elle aucune force qui pourrait résister au courage du connaître, elle doit nécessairement s’ouvrir devant lui et mettre sous ses yeux ainsi qu’offrir à sa jouissance sa richesse et ses profondeurs. »

Elles sont parmi les quelques pages qui, venant naguère à ma rencontre jusqu’aux rives du Léman, me firent voir avec certitude que c’était à la philosophie qu’il me fallait consacrer mes études. Sans Bernard Bourgeois, je ne les aurais probablement jamais lues. En somme, et comme tant d’autres anciens étudiants, étudiants à présent, et futurs étudiants – en somme, je lui dois Hegel. C’est-à-dire la philosophie. Car Hegel est de ces auteurs (ils ne sont pas si nombreux) dont l’étude, si elle est appliquée, ne se peut faire sans être enrichie par celle de tous les autres, dont il affirme déterminer la place dans l’histoire de l’Esprit absolu. Se lancer à la poursuite de la compréhension de Hegel, nécessairement, c’est retourner à Descartes, à Kant, à Platon, à Leibniz, à Spinoza ; et c’est aussi voir au-delà, et vouloir s’élancer vers Marx, vers Kierkegaard, vers Nietzsche, vers Heidegger qui n’en finit pas d’essayer de dissimuler toutes les proximités de sa pensée avec la surpuissant Système de la Science… Lire Hegel, aimer Hegel, quitte à n’être pas hégélien d’ailleurs, c’est aimer la philosophie comme geste existentiel, comme acte de l’esprit, comme ambition rationnelle systématique, et c’est alors faire son histoire avec passion, comme l’on plongerait avec passion dans le passé d’un être aimé, que l’on écoute nous en faire le récit.

Je n’ai rencontré, hélas, Bernard Bourgeois, en personne, qu’une seule fois.

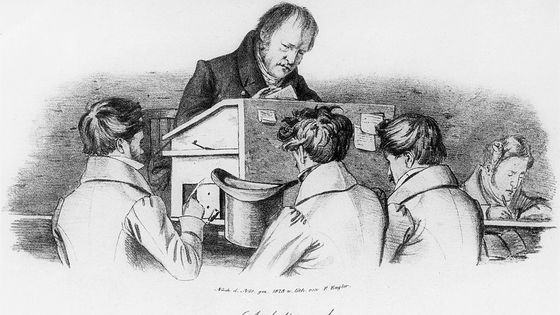

Mais j’ai passé avec lui, lisant ses livres, et ses traductions de Hegel, un nombre d’heures tel qu’il me semble le connaître aussi bien, et mieux peut-être, que si nous avions étés, ensemble, deux ou trois dizaines de soirées à discuter au coin du feu. Nonobstant quoi, je n’ai jamais eu l’occasion de lui dire ma reconnaissance et ma gratitude, ou plutôt : je l’ai eue une fois, mais par timidité, par crainte de l’importuner, je l’ai cette fois manquée. Malgré la qualité de son œuvre écrite, je me surprends parfois à regretter de n’avoir pas eu l’occasion de suivre quelques-uns au moins de ses cours. Car il était, avant tout, un professeur. Au sens le plus complet, le plus remarquable, et le plus digne, de ce mot. Il ne concevait pas la pensée sans sa transmission alentour d’elle. Il était, à l’ancienne, l’honneur de ce qui reste en France encore d’institutions honorables, dont la vocation est de veiller à ce que jamais « le courage de la vérité » ni « la foi en la puissance de l’esprit » ne s’éteignent dans les foyers de ces intelligences qui ne sont ni moins inflammables, ni moins nombreuses, qu’hier ou qu’avant-hier ; simplement qui sont, désormais, trop souvent abandonnées à elles-mêmes, livrées aux vices à présent encouragés comme des vertus, je veux dire les vices de la paresse et du contentement de soi, ou tout au contraire du snobisme faussement intellectuel, dont à l’évidence le monde de la philosophie académique n’est pas exempt : il suffit de voir avec quelle ardeur acharnée l’on y recommence, chaque jour, la mise à mort de l’esprit de spéculation, – celui-là même dont Bernard Bourgeois fut l’un des plus admirables servants et desservants. Il faut lire ou relire, sur ce sujet, les pages remarquables consacrées à la « la philosophie spéculative et son enseignement » dans Hegel : Les Actes de l’Esprit, où la figure du maître, et spécialement du maître de philosophie, est ainsi caractérisée : « Non plus le dominus qui écrase et asservit, mais le magister qui sauve et libère. » Et de poursuivre :

« La conscience pensante ne peut, en effet, oser affirmer et réaliser en elle l’unité de sa subjectivité sensible singulière et de l’objectivité universelle idéalement visée, immédiatement vécues dans le malheur de leur opposition, qu’en la saisissant à l’œuvre dans une conscience semblable à elle, mais magistrale, acte qui libère ainsi en elle ce qui ne s’y trouve encore qu’en puissance. Toute formation culturelle ou pensante exige la présence d’un tel maître ou médiateur. Mais celui-ci est le plus requis lorsqu’il s’agit de l’apprentissage de la pensée pour elle-même, comme pensée, puisque, alors, les opposés sont les extrêmes du Moi le plus singulier et de l’objet le plus universel. Plus que toute autre discipline, la philosophie s’apprend auprès d’un maître. »

Je puis témoigner je crois de ce qu’il n’était pas même nécessaire d’avoir été l’élève de Bernard Bourgeois pour éprouver qu’il était, éminemment, l’une des plus hautes figures françaises du magister de la philosophie, pour qui la spéculation et l’enseignement apparaissent liés, quoique non confondus, en un seul et même destin.

Un exemple seulement, qui me semble significatif : les notes de bas de pages, devenues désormais trop souvent le paradis inférieur de la pédanterie, les métastases de la médiocrité criarde, les radicelles de l’ineptie rampante, où l’on ne dit absolument rien, mais où l’on se contente d’exhiber l’exhaustive liste de tout ce que l’on a lu, touchant au déplacement d’une virgule entre la première et la seconde édition de la Critique de la Raison pure. Rien de tel, jamais et nulle part, dans les ouvrages de Bernard Bourgeois. Que l’on ouvre, pour s’en convaincre, n’importe quel des volumes de son traduction admirable de la Science de la Logique : chaque note (notum tout de même est le supin de nosco, connaître), même de deux lignes longue, est un petit cours, d’une densité certes parfois décourageante de prime abord, mais toujours éclairante pour qui prend le temps de la lire avec l’attention qu’elle mérite ; chaque note, en quelques phrases, éclaire une page tout entière, ou bien un passage capital, où la prévenance infaillible de Bernard Bourgeois devinait que, peut-être, le lecteur souffrirait un peu aux rugosités du texte hégélien. Parfois même, ces petits chefs-d’œuvre de pédagogie renseignent mieux que plusieurs livres complets, non seulement sur le texte à quoi ils sont attachées, mais encore sur les nœuds les plus serrés de la pensée kantienne, fichtéenne, schellingienne, etc. Ainsi, le génie de l’auteur de Raison & décision avait réussi cet exploit : faire de la note de bas de page un genre de prose philosophique, spéculative, à part entière, n’ayant plus rien d’accessoire, de superfétatoire, de pesant et d’empesé, – et lui donner souverainement ses lettres de noblesse.

N’ayant pu le remercier de son vivant, il m’est venu l’idée de proposer à quelques personnalités l’ayant infiniment mieux connu que moi, de prendre part à un hommage collectif, le premier je crois, rendu à ce grand homme. Je veux donc ici dire toute ma gratitude à Mme Chantal Delsol, à Monsieur Jean-François Kervégan, Monsieur Renaud Barbaras, à Madame Béatrice Longuenesse, à Monsieur Jean-François Kervégan, et à Monsieur Thibaut Gress, qui ont accepté de rédiger pour Actu-Philosophia les textes qui suivent, et qui sont autant de saluts adressés, par-delà le silence de la tombe, à Bernard Bourgeois – l’ami, le collègue, le maître. Ils y convoquent, souvent, de très émouvants souvenirs, et ce m’est une joie très particulière de pouvoir faire aujourd’hui paraître ces évocations dont chacune fait ressusciter un instant et revivre dans nos pensées un aspect de la personnalité irremplaçable de Bernard Bourgeois, à qui plusieurs générations d’étudiants en philosophie, lecteurs ou non de Hegel, doivent tant de joies de l’esprit.

Romain Debluë, le 1er juin 2024, en la fête de Saint Justin, saint patron des philosophes

« Il n’y a pas pour nous un devoir d’hégélianiser, mais notre intérêt, si nous voulons nous y retrouver dans notre monde et que nous rencontrions Hegel, c’est de ne pas le congédier prématurément, mais de nous mettre à sa propre hauteur pour, grâce aussi à lui, aller plus loin que lui. Si nous le pouvons. »

(B. Bourgeois, « Hegel, présent », in Pour Hegel, Vrin, Paris, 2019, p. 600.)

***

La caractéristique (étrange) de notre profession, est qu’aucun de nous n’existe sans son maitre. Cela ne tient pas au fait que le métier serait plus profond qu’un autre : le charpentier ou le couturier se réfèrent aussi à leur initiateur grâce auquel ils ont saisi la substance d’un savoir-faire qui ne s’apprend jamais dans le ruisseau. Mais ici, le savoir-faire met en jeu l’existence, la trame de la vie en même temps que celle de la pensée. Le maitre n’est pas seulement celui qui dit, mais celui qui vit comme il dit, et ce qu’il dit est inégalable. Il peut y avoir deux charpentiers comparables, mais chaque philosophe suit un chemin de traverse, parce qu’il pose sur la table du jeu son existence avec sa pensée.

La caractéristique (étrange) de notre profession, est qu’aucun de nous n’existe sans son maitre. Cela ne tient pas au fait que le métier serait plus profond qu’un autre : le charpentier ou le couturier se réfèrent aussi à leur initiateur grâce auquel ils ont saisi la substance d’un savoir-faire qui ne s’apprend jamais dans le ruisseau. Mais ici, le savoir-faire met en jeu l’existence, la trame de la vie en même temps que celle de la pensée. Le maitre n’est pas seulement celui qui dit, mais celui qui vit comme il dit, et ce qu’il dit est inégalable. Il peut y avoir deux charpentiers comparables, mais chaque philosophe suit un chemin de traverse, parce qu’il pose sur la table du jeu son existence avec sa pensée.

C’est pourquoi chacun de nous a d’abord un maitre, sans lequel il ne serait rien, parce que c’est lui qui l’a initié à ce curieux art de vivre et de pensée, à la fois inutile et sublime, qu’on appelle la philosophie. L’initiation en est si essentielle, le résultat si déterminant – transformant l’existence entière, la transportant dans une autre dimension -, que chez nous l’élève devenu souvent un disciple, suit son maitre pour la vie entière, dans une relation que notre époque n’imagine même plus.

On peut, si l’on cherche un exemple littéraire, trouver un cas de cette sorte dans Le nom de la rose, où l’on voit le jeune Adso de Melk suivant comme une ombre son maitre Guillaume de Baskerville. Le jeune moine, Adso, n’est ni adorateur ni servile : mais constamment il cherche le modèle afin de savoir comment vivre. Il pose les questions et demeure derrière, comme en quête de monde. C’est que l’apprentissage de la pensée dans le cadre de l’existence, requiert la connaissance des situations en plus du dévoilement des pensées.

Encore aujourd’hui, il nous est resté quelque chose de cette ancienne complicité, presque médiévale, entre le maitre et son élève, qui devient souvent un disciple. C’est le travail de thèse qui produit cette complicité. Le travail de thèse qui, il n’y a pas si longtemps, durait dix ans, nécessite des relations fréquentes et profondes. Bien souvent le directeur de thèse est aussi au courant des multiples problèmes de son thésard : financiers, professionnels, voire sentimentaux. Une amitié s’ensuit, qui n’est pas l’amitié au sens aristotélicien, puisqu’il n’y a jamais là d’égalité au sens strict : toujours une déférence, une admiration, qui ne tarit jamais, même lorsque l’élève (ce qui arrive) a dépassé le maitre. Finalement, quand nous voulons nous identifier sur la scène sociale, nous nous identifions par le nom de notre maitre : « untel : il est l’élève de untel ».

Il se trouve cependant que nous avons tous plusieurs maitres. Nous sommes des défenseurs de l’admiration. Cela commence au tout début. Aristote admire Platon qui admire Socrate. Cela n’enlève rien au débat ni à la critique. Mais il y a toujours du « chapeau bas ! » dans notre métier, qui ne se comprend qu’en termes de généalogies.

C’est de cette manière que je suis l’élève de Bernard Bourgeois. Il n’a pas été mon directeur de thèse. Mais un maitre plus précoce : en arrivant en deuxième année de Philosophie à Lyon, en 1966 (après ce qu’on appelait alors Propédeutique), je trouvais un très jeune professeur d’Histoire de la philo, une sorte de grand frère, qui parlait de Hegel. Nous avions ordre de lire l’Allemand, mais je ne faisais que le commencer, ayant choisi dans le secondaire Grec, Latin, Anglais, Espagnol. Aussi le cours de Bourgeois me parut-il d’abord très abscons. Il devint vite pour moi un maitre, parce qu’il avait cette qualité rare : il prenait les jeunes esprits au sérieux. Un peu plus tard est arrivé mai 68, et nous nous sommes rapprochés. Je ne sais plus comment est née, à cette époque, notre complicité. Sans doute nos regards ironiques se sont-ils croisés en voyant sous nos yeux Gilles Deleuze exalté courir derrière cette « révolution » comme s’il s’était agi de la naissance de l’Atlantide. Bernard Bourgeois était beaucoup trop lucide, beaucoup trop distant, beaucoup trop philosophe, en somme, pour enfourcher de telles chimères. Mais je suis vite devenue son espion. Toujours accompagné de François Dagognet, il me hélait partout ou bien me téléphonait. Qu’est-il arrivé à l’AG d’hier ? me demandait-il, on m’a interdit d’y entrer. Ou bien : croyez-vous qu’ils vont mettre le feu aussi à l’amphi, après avoir incendié la porte d’entrée ? Pourrons-nous sauver les livres de la bibliothèque du 1° étage, après avoir perdu ceux du deuxième étage qu’ils ont tous jetés dans la rue ? Tout cela sans angoisse, avec un amusement, une gaieté, une sorte d’indifférence joyeuse dont il ne s’est jamais départi. Car je ne l’ai jamais perdu de vue. Les occasions de se revoir étaient fréquentes : un colloque, une conférence, un de mes livres que je lui envoyais et qu’il lisait toujours pour ensuite me répondre. Et c’est ainsi que je l’ai retrouvé, cinquante ans plus tard, à l’Académie des Sciences morales et politiques – inchangé, avec ce sourire amusé devant les frasques du monde, et brandissant Hegel comme un trophée. Je ne ferai pas son portrait : d’autres l’ont mieux connu que moi. Il reste pour moi le paradigme du maitre : protecteur, souriant, impassible, et, c’est là le paradoxe du genre, toujours jeune.

Chantal Delsol

***

J’ai rencontré pour la première fois Bernard Bourgeois, dont je suivais passionnément les travaux hégéliens en cours (la traduction, alors seule parue, du premier livre de l’Encyclopédie, La pensée politique de Hegel, Hegel à Francfort…) dans des circonstances qui ne sont pas les plus propices à la naissance d’une relation : en passant en 1975 les oraux de l’agrégation de philosophie. Il présidait la commission interrogeant les candidats sur des textes allemands, m’écouta sans mot dire (si je me souviens bien) et me mit une bonne note. Je ne pouvais pas imaginer que, une vingtaine d’années plus tard, je siégerais à ses côtés, de longs après-midis durant, dans le jury de ce même concours, qu’il présidait désormais. En 1981, après quelques années d’enseignement au lycée, je me décidai, un peu tardivement, d’entreprendre une thèse sur Hegel (c’était un « doctorat d’Etat », diplôme qui allait disparaître progressivement à partie de 1984), et c’est tout naturellement que je demandai à celui qui était à mes yeux le maître des études hégéliennes francophones d’en prendre la direction, ce qu’il accepta aussitôt. Bernard Bourgeois était alors professeur à l’université Jean-Moulin (Lyon 3) et, jusqu’à son élection à la Sorbonne, je lui rendais visite une ou deux fois par an pour lui rendre compte de l’avancement de mon travail (assez modeste, je dois dire, jusqu’à ce que j’obtienne une délégation au CNRS puis dans un Institut Max-Planck en Allemagne, ce qui me permit de mener à bien ce travail en 1990). Une fois que Bernard Bourgeois fut devenu professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je pus le rencontrer un peu plus souvent, mais guère (puisque je résidais moi-même en Allemagne de 1989 à 1991). Nos entrevues étaient assez brèves, et se terminaient invariablement par un satisfecit, accompagné d’une recommandation que je prodiguai plus tard à mes propres doctorants, lorsque je fus moi-même devenu professeur d’université (en 1992) : « Ne déshabillez pas votre thèse ! ». Cette injonction me mettait d’ailleurs mal à l’aise, car je savais bien que ma thèse, même achevée et publiée (ce fut le cas en 1992), ne suffirait pas à elle seule à me faire obtenir une position académique stable ; mais je la respectai, car il ne me semblait pas concevable de violer un interdit venant de lui, du moins lorsqu’il concernait les formes de la vie universitaire. Pour le reste, Bernard Bourgeois me laissait une pleine liberté concernant l’orientation et le contenu de mon travail, et je lui ai toujours su gré de soutenir mes investigations, même lorsqu’elles s’écartaient (timidement au début, un peu moins par la suite) de ses propres orientations en matière de commentaire hégélien (ou « hégélianisant », selon ses propres mots) ; et lors de ma soutenance de thèse, qui fut houleuse en raison du choix d’un objet prêtant à controverse (la mise en regard de la pensée juridique de Hegel et de celle de Carl Schmitt), il me soutint fermement en dépit des critiques virulentes formulées par certains membres du jury, dont il était par ailleurs proche.

J’ai rencontré pour la première fois Bernard Bourgeois, dont je suivais passionnément les travaux hégéliens en cours (la traduction, alors seule parue, du premier livre de l’Encyclopédie, La pensée politique de Hegel, Hegel à Francfort…) dans des circonstances qui ne sont pas les plus propices à la naissance d’une relation : en passant en 1975 les oraux de l’agrégation de philosophie. Il présidait la commission interrogeant les candidats sur des textes allemands, m’écouta sans mot dire (si je me souviens bien) et me mit une bonne note. Je ne pouvais pas imaginer que, une vingtaine d’années plus tard, je siégerais à ses côtés, de longs après-midis durant, dans le jury de ce même concours, qu’il présidait désormais. En 1981, après quelques années d’enseignement au lycée, je me décidai, un peu tardivement, d’entreprendre une thèse sur Hegel (c’était un « doctorat d’Etat », diplôme qui allait disparaître progressivement à partie de 1984), et c’est tout naturellement que je demandai à celui qui était à mes yeux le maître des études hégéliennes francophones d’en prendre la direction, ce qu’il accepta aussitôt. Bernard Bourgeois était alors professeur à l’université Jean-Moulin (Lyon 3) et, jusqu’à son élection à la Sorbonne, je lui rendais visite une ou deux fois par an pour lui rendre compte de l’avancement de mon travail (assez modeste, je dois dire, jusqu’à ce que j’obtienne une délégation au CNRS puis dans un Institut Max-Planck en Allemagne, ce qui me permit de mener à bien ce travail en 1990). Une fois que Bernard Bourgeois fut devenu professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je pus le rencontrer un peu plus souvent, mais guère (puisque je résidais moi-même en Allemagne de 1989 à 1991). Nos entrevues étaient assez brèves, et se terminaient invariablement par un satisfecit, accompagné d’une recommandation que je prodiguai plus tard à mes propres doctorants, lorsque je fus moi-même devenu professeur d’université (en 1992) : « Ne déshabillez pas votre thèse ! ». Cette injonction me mettait d’ailleurs mal à l’aise, car je savais bien que ma thèse, même achevée et publiée (ce fut le cas en 1992), ne suffirait pas à elle seule à me faire obtenir une position académique stable ; mais je la respectai, car il ne me semblait pas concevable de violer un interdit venant de lui, du moins lorsqu’il concernait les formes de la vie universitaire. Pour le reste, Bernard Bourgeois me laissait une pleine liberté concernant l’orientation et le contenu de mon travail, et je lui ai toujours su gré de soutenir mes investigations, même lorsqu’elles s’écartaient (timidement au début, un peu moins par la suite) de ses propres orientations en matière de commentaire hégélien (ou « hégélianisant », selon ses propres mots) ; et lors de ma soutenance de thèse, qui fut houleuse en raison du choix d’un objet prêtant à controverse (la mise en regard de la pensée juridique de Hegel et de celle de Carl Schmitt), il me soutint fermement en dépit des critiques virulentes formulées par certains membres du jury, dont il était par ailleurs proche.

Par la suite, je ne réussis jamais à me départir de la déférence que j’éprouvais, même et peut-être surtout après que j’eus l’honneur de recueillir sa succession à la Sorbonne, en 1999 – ce que j’appris de sa bouche, information assortie d’un codicille propre à me rappeler à la modestie : « mais si X [un concurrent potentiel] avait été en mesure de se présenter, c’est lui qui aurait été élu, et pas vous » ! Jamais il ne m’est venu à l’esprit d’engager avec celui qui avait été mon « orienteur », comme disent joliment les lusophones, des relations plus familières, même si, sur le tard, un tutoiement lui échappa une fois ou deux ; de fait, l’adoption d’un registre plus familier (comme je sais que ce fut le cas avec certains de ses anciens élèves) aurait impliqué une profonde réorganisation de nos relations, ce que nous ne souhaitions probablement ni l’un ni l’autre. Nous nous sommes donc tenus, sur fond d’une estime que je crois avoir été réciproque, à un mode de relation un peu cérémonieux, désuet à certains égards, mais empreint d’une certaine complicité qui s’exprimait par exemple lorsque nous participions ensemble à des événements universitaires. Je me souviens par exemple que lors d’un congrès en Allemagne, après l’intervention d’un éminent collègue de ce pays, Bernard Bourgeois se pencha vers moi et me chuchota à l’oreille : « Ces Allemands, ils ne savent pas faire une conférence ; on voit bien qu’ils n’ont pas passé l’agrégation ! ». Je n’éprouve peut-être pas la même confiance que lui dans la vertu des institutions philosophiques françaises ; mais je me serais bien gardé de le lui dire, même après avoir fait publiquement état de mes doutes. Après tout, même après mon arrivée à la Sorbonne, n’étais-je resté à ses yeux (c’est ce que me confia, non sans rosserie, un collègue) « le gamin » ? En tout cas, nos relations, bien que devenues plus épisodiques, – nous nous rencontrions tout de même régulièrement lors des séances de la Société Française de Philosophie, auxquelles celui qui fut longtemps son président tint à assister presque jusqu’au bout –, restèrent ce qu’elles étaient, faites de confiance et d’estime ; quelques semaines avant la fin, Bernard Bourgeois tint à répondre aux vœux que je lui adressais rituellement et, tout en me faisant part de la situation, me redit son amitié en des termes que je ne pourrai oublier.

J’ai parlé de l’homme et du directeur de thèse, mais pas du professeur. Il y a une raison à cela : je n’ai jamais eu l’occasion d’assister à un cours de Bernard Bourgeois, puisque j’avais fait mes études à Paris alors qu’il enseignait à Lyon. Tout au plus m’arriva-t-il plus tard, lorsqu’il me fixait un rendez-vous à la Sorbonne, de suivre les dernières minutes d’un cours magistral sur Hegel, Kant ou Fichte (liste non limitative, bien entendu), tapi au fond d’un amphi bien garni. Professeur « à l’ancienne », Bourgeois tenait en effet plus que tout à l’enseignement magistral, ex cathedra, alors que ma préférence allait plutôt à des formes plus interactives, de type séminaire, avec des effectifs limités. Il me souvient que, lorsque je lui succédai, il me recommanda de conserver précieusement les plages horaires d’amphithéâtre (denrée chère et disputée dans ce vieux bâtiment partagé entre plusieurs universités) qu’il avait conquises à son arrivée en Sorbonne ; ce que je ne fis pas, non sans mauvaise conscience de mettre ainsi un terme à une noble tradition. Il n’y a guère que pour les cours d’agrégation qu’il m’arrivait souvent d’assurer que je fus conduit à adopter, en raison des effectifs concernés, la forme particulière d’élocution et de mise en scène dont Bourgeois était le plus authentique virtuose.

J’ai rarement parlé politique avec Bourgeois ; là aussi, je m’en tenais à une prudente réserve. Mais je n’ignorais pas l’intensité de ses convictions laïques et républicaines ; il les avait exposées vigoureusement, en réaction à des réformes projetées par le ministre Alain Savary sous la première présidence de François Mitterrand, dans un article paru dans Le Monde en octobre 1983 : « L’école sans sa République », où il déplorait aussi la montée du pédagogisme au détriment des contenus de savoir. Ces convictions furent aussi martelées, devant une salle bondée, lors d’un débat avec Jacques Derrida organisé en novembre 1990 par la Société Française de philosophie sur l’enseignement de cette discipline ; à Derrida, inspirateur des travaux que menaient alors le GREPH et d’autres groupes « réformateurs », Bourgeois opposa un vision résolument classique, centrée sur l’enseignement magistral délivré en classe terminale (il s’opposait aussi, avec l’inspection générale de philosophie et son doyen Muglioni, aux projets d’extension de l’enseignement philosophique en classe de première ou de seconde) ; selon lui, ce cours devait être dispensé par un professeur à des élèves qu’il se refusait à qualifier d’apprenants, selon le vocabulaire en vogue dans les milieux pédagogiques. Cet attachement à l’école républicaine et aux formes traditionnelles d’enseignement qu’elle avait mises en place situait Bourgeois, qui ne cachait guère ses convictions catholiques, dans la lignée des pères fondateurs, souvent protestants, de l’école de la troisième République.

Après ces considérations plutôt anecdotiques, qui n’ont d’autre mérite que de relater ce que j’ai pu percevoir du psychogramme de Bernard Bourgeois, j’en viens à son œuvre, et d’abord à son travail de traducteur. Comme on le sait, il a contribué plus qu’aucun autre à mettre à la disposition du public francophone des traductions précises, accompagnées d’annotations éclairantes, des trois œuvres majeures de Hegel que sont l’Encyclopédie des sciences philosophiques, la Phénoménologie de l’esprit et la Science de la Logique ; il a aussi traduit d’autres textes, comme le redoutable article de jeunesse sur le droit naturel et les très intéressants « écrits pédagogiques » dans lesquels, à l’occasion de cérémonies officielles, Hegel expose sa conception de l’enseignement en général, et de celui de la philosophie en particulier. Pour les avoir beaucoup fréquentées et minutieusement confrontées aux textes originaux, je puis dire que la qualité de ces traductions est exceptionnelle ; elles ont établi un standard auquel tous les traducteurs doivent se mesurer, le plus souvent à leurs dépens. Bien entendu, on pourra toujours chipoter sur tel ou tel choix ; mais ceux de Bernard Bourgeois ont été constamment réfléchis, justifiés et fondés (comme toute bonne traduction philosophique) sur une intelligence d’ensemble de l’œuvre de Hegel ; ils sont aussi porteurs d’un souci de lisibilité qui est une gageure lorsqu’il s’agit d’un auteur aussi difficile. Moi-même traducteur de Hegel, il m’est arrivé de ne pas adopter telle ou telle solution choisie par Bourgeois ; mais j’ai toujours éprouvé le besoin de mesurer mes options aux siennes, afin de justifier à mes propres yeux, autant que possible, les infidélités que je faisais à ce qui était pour moi, définitivement, un modèle.

J’en viens maintenant à l’œuvre du grand historien de la philosophie allemande que fut Bernard Bourgeois. Contrairement à ce que l’on croit parfois, il ne fut pas seulement un commentateur de Hegel. Une de ses toutes premières publications est une présentation synthétique de la pensée de Fichte (L’idéalisme de Fichte, PUF, 1968), et bon nombre de ses études, rédigées à l’occasion d’invitations qu’il ne refusait presque jamais, et réunies pour la plupart dans des recueils publiés pour la plupart chez Vrin (maison dont il était un des auteurs de référence)[1], portaient sur d’autres représentants de la « philosophie allemande classique » (suivant le titre d’un petit livre publié dans la collection « Que Sais-Je ? » aux PUF) : Kant, Fichte, Schelling, mais aussi sur Marx, Schopenhauer ou Nietzsche (sa dernière publication est consacrée à ces deux auteurs : Schopenhauer – Nietzsche, Vrin, 2021) ; il s’intéressait même à la philosophie française. Il n’en reste pas moins que c’est en tant que commentateur de Hegel qu’il a acquis une réputation mondiale. À cet auteur, il a consacré, outre les volumineuse et denses Introductions de ses traductions des différentes parties de l’Encyclopédie, de la Phénoménologie et de la Logique, plusieurs monographies, toutes d’une densité exceptionnelle : La pensée politique de Hegel (PUF, 1969) ; Hegel à Francfort : judaïsme, christianisme, hégélianisme (Vrin, 1970) ; Le droit naturel de Hegel (Vrin, 1986) ; Éternité et historicité de l’esprit selon Hegel (Vrin, 1991). Issu de conférences à l’Institut des Études philosophiques de Naples, ce dernier livre offre l’illustration de la manière de faire du commentateur : porté par une écriture d’une grande densité, il redouble pour ainsi dire intérieurement le mouvement de la pensée de Hegel pour en expliciter l’enjeu fondamental, en l’occurrence : un concept totalement inédit de ce qu’est l’esprit. La même écriture serrée, requérante, se retrouve dans tous les écrits, y compris dans le monumental commentaire analytique de l’article sur le droit naturel, par ailleurs traduit par Bourgeois ; je me souviens d’avoir passé tout un été à lire et annoté ce livre de près de 800 pages, dont j’avais accepté imprudemment de faire un compte-rendu, et auquel je ne vois guère d’équivalent, par son ambition d’exhaustivité, que le non moins volumineux commentaire par Victor Goldschmidt du Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes. Que celui qui cherche une translittération des énoncés de Hegel dans la langue du sens commun passe son chemin : on a ici affaire, bien plutôt, à une sorte d’élévation au carré (ou au cube !) de leur teneur spéculative, dans le but de déployer ce qui, dans le texte hégélien, demeure en partie clos sur lui-même. Bien entendu, il y a d’autres manières de commenter Hegel, et je me suis efforcé pour ma part de suivre un autre protocole ; mais celle de Bourgeois, immédiatement reconnaissable, a l’ambition de nous contraindre à affronter d’emblée, sans échappatoire possible, le noyau dur du discours hégélien, comme disait Gérard Lebrun : la rhétorique du concept.

[1] Je rappelle les principaux : Philosophie et droits de l’homme, de Kant à Marx (PUF, 1990) ; Etudes hégéliennes ; raison et décision (PUF, 1992) ; L’idéalisme allemand : alternatives et progrès (Vrin, 2000) ; La raison moderne et le droit politique (Vrin, 2000) ; Hegel : les actes de l’esprit (Vrin, 2001) ; Penser l’histoire du présent avec Hegel (Vrin, 2017) ; Sur l’histoire ou la politique (Vrin, 2018) ; Pour Hegel (Vrin, 2019).

Jean-François Kervégan

***

Vers le milieu des années 80, alors que je commençais à enseigner au lycée en Picardie, je conçus un projet de thèse sur l’ontologie de Merleau-Ponty, auteur qui, à l’époque, n’intéressait que très peu de monde. Comme il n’y avait aucun spécialiste susceptible d’assumer la direction d’un tel travail, on me conseilla de m’adresser à Bernard Bourgeois, qui était déjà un universitaire reconnu. Ce n’est pas sans une certaine appréhension que j’allai le rencontrer à Lyon, où il enseignait alors. Nous parlâmes de l’enseignement secondaire, question qui lui importait beaucoup, et il me dit d’emblée qu’il espérait que je me conformais à la règle fondamentale : « ne jamais se mettre à la portée des élèves ». A ma grande surprise, il accepta immédiatement de diriger ma thèse, tout en précisant qu’il n’était pas un spécialiste de Merleau-Ponty. Il me raconta beaucoup plus tard qu’en réalité il avait commencé à travailler sur Merleau-Ponty, incité à cela par Henri Maldiney, qui l’avait précédé à l’université de Lyon, et qu’il avait suivi ses cours au Collège de France. Bref, Merleau-Ponty était loin de lui être étranger. Je travaillai seul pendant quatre ou cinq ans tout en enseignant au lycée et lui remit ma thèse à la fin 89 pour une soutenance en janvier 90, devant un jury que présidait son ami Dagognet. Au terme de la soutenance, il me fit part de sa satisfaction et m’assura de son soutien, qui fut en effet aussi discret qu’indéfectible durant toute ma carrière. C’est donc tout naturellement que je lui demandai d’être garant de mon HDR en 1999, cette fois à l’université Paris 1, où il enseignait depuis 1989. C’est lui aussi qui m’incita à accepter le poste de professeur d’histoire de la philosophie à Clermont-Ferrand, sur lequel j’avais été élu en juin 1999, dans un département de philosophie où il n’avait que des élèves ou des amis. A partir de ma nomination comme MCF à Paris IV en 1991 et, plus encore, lorsque je devins professeur, nous nous rencontrâmes régulièrement dans des contextes universitaires (colloques et surtout soutenances de thèse). J’admirais à chaque fois son incroyable puissance spéculative, son aptitude à aller à l’essentiel et son humanité. Il avait participé à un colloque sur Merleau-Ponty que j’avais co-organisé à Lyon au printemps 2002, au cours duquel il avait frappé le public par des interventions exceptionnellement pénétrantes. C’est à cette occasion que, au fil de la discussion, je fus conduit à lui demander quel était le livre de philosophie français le plus important de la seconde moitié du XXème siècle. A la surprise générale (tout le monde pariait pour Le visible et l’invisible) il répondit Totalité et infini de Lévinas (avec qui il avait pourtant été en conflit). Premiers levés, nous nous retrouvions au petit-déjeuner, où il me parlait de sport, notamment des longues distances qu’il parcourait à vélo chaque matin lorsqu’il était en vacances. « Jeune homme » (c’est ainsi qu’il m’appelait), « vous croyez perdre du temps pour votre travail lorsque vous faites du sport alors qu’en réalité vous en gagnez ». Il m’avait confié récemment, lors d’une séance de la Société française de philosophie, que s’il avait pu rouler 80 km à 80 ans il n’avait malheureusement pu en parcourir 90 à 90 ans. Il m’avait également sollicité en 1998 pour rentrer au jury de l’agrégation de philosophie, dont il avait accepté la présidence pour la seconde fois. J’avais pu apprécier à nouveau sa rigueur et sa droiture ainsi que son incroyable habileté à conduire et orienter les débats. Il me sollicita à nouveau lorsqu’il prit la direction de la Société française de philosophie et de la Revue de métaphysique et de morale au début des années 2000, dont il avait le sentiment qu’elles devaient être reprises en main, ce qu’il fit sans tarder. En toutes ces circonstances, il faisait preuve d’un mélange étonnant de souplesse et de fermeté. Ainsi, alors même que nous travaillions dans des champs très éloignés, une certaine idée de la philosophie et de l’enseignement de la philosophie nous rapprochait. Comme lui, j’y croyais et il le savait. Nous étions reliés à distance par la confiance, le respect et une certaine lucidité sur ce milieu, en particulier sur ceux qui n’y croyaient pas. Il était pour moi un modèle de rigueur spéculative mais, plus encore, une référence et un point d’appui quasi-paternels. Je savais qu’il était là, que perduraient à travers lui les valeurs qu’il incarnait et cette présence diffuse, à laquelle je pensais souvent, m’importait. C’est pourquoi il m’arrivait de penser à sa mort, à la fois inéluctable et inimaginable, tant la puissance de sa pensée et l’énergie dans ses engagements semblaient devoir résister à tout. C’est donc pour moi beaucoup plus qu’un grand universitaire qui disparaît.

Vers le milieu des années 80, alors que je commençais à enseigner au lycée en Picardie, je conçus un projet de thèse sur l’ontologie de Merleau-Ponty, auteur qui, à l’époque, n’intéressait que très peu de monde. Comme il n’y avait aucun spécialiste susceptible d’assumer la direction d’un tel travail, on me conseilla de m’adresser à Bernard Bourgeois, qui était déjà un universitaire reconnu. Ce n’est pas sans une certaine appréhension que j’allai le rencontrer à Lyon, où il enseignait alors. Nous parlâmes de l’enseignement secondaire, question qui lui importait beaucoup, et il me dit d’emblée qu’il espérait que je me conformais à la règle fondamentale : « ne jamais se mettre à la portée des élèves ». A ma grande surprise, il accepta immédiatement de diriger ma thèse, tout en précisant qu’il n’était pas un spécialiste de Merleau-Ponty. Il me raconta beaucoup plus tard qu’en réalité il avait commencé à travailler sur Merleau-Ponty, incité à cela par Henri Maldiney, qui l’avait précédé à l’université de Lyon, et qu’il avait suivi ses cours au Collège de France. Bref, Merleau-Ponty était loin de lui être étranger. Je travaillai seul pendant quatre ou cinq ans tout en enseignant au lycée et lui remit ma thèse à la fin 89 pour une soutenance en janvier 90, devant un jury que présidait son ami Dagognet. Au terme de la soutenance, il me fit part de sa satisfaction et m’assura de son soutien, qui fut en effet aussi discret qu’indéfectible durant toute ma carrière. C’est donc tout naturellement que je lui demandai d’être garant de mon HDR en 1999, cette fois à l’université Paris 1, où il enseignait depuis 1989. C’est lui aussi qui m’incita à accepter le poste de professeur d’histoire de la philosophie à Clermont-Ferrand, sur lequel j’avais été élu en juin 1999, dans un département de philosophie où il n’avait que des élèves ou des amis. A partir de ma nomination comme MCF à Paris IV en 1991 et, plus encore, lorsque je devins professeur, nous nous rencontrâmes régulièrement dans des contextes universitaires (colloques et surtout soutenances de thèse). J’admirais à chaque fois son incroyable puissance spéculative, son aptitude à aller à l’essentiel et son humanité. Il avait participé à un colloque sur Merleau-Ponty que j’avais co-organisé à Lyon au printemps 2002, au cours duquel il avait frappé le public par des interventions exceptionnellement pénétrantes. C’est à cette occasion que, au fil de la discussion, je fus conduit à lui demander quel était le livre de philosophie français le plus important de la seconde moitié du XXème siècle. A la surprise générale (tout le monde pariait pour Le visible et l’invisible) il répondit Totalité et infini de Lévinas (avec qui il avait pourtant été en conflit). Premiers levés, nous nous retrouvions au petit-déjeuner, où il me parlait de sport, notamment des longues distances qu’il parcourait à vélo chaque matin lorsqu’il était en vacances. « Jeune homme » (c’est ainsi qu’il m’appelait), « vous croyez perdre du temps pour votre travail lorsque vous faites du sport alors qu’en réalité vous en gagnez ». Il m’avait confié récemment, lors d’une séance de la Société française de philosophie, que s’il avait pu rouler 80 km à 80 ans il n’avait malheureusement pu en parcourir 90 à 90 ans. Il m’avait également sollicité en 1998 pour rentrer au jury de l’agrégation de philosophie, dont il avait accepté la présidence pour la seconde fois. J’avais pu apprécier à nouveau sa rigueur et sa droiture ainsi que son incroyable habileté à conduire et orienter les débats. Il me sollicita à nouveau lorsqu’il prit la direction de la Société française de philosophie et de la Revue de métaphysique et de morale au début des années 2000, dont il avait le sentiment qu’elles devaient être reprises en main, ce qu’il fit sans tarder. En toutes ces circonstances, il faisait preuve d’un mélange étonnant de souplesse et de fermeté. Ainsi, alors même que nous travaillions dans des champs très éloignés, une certaine idée de la philosophie et de l’enseignement de la philosophie nous rapprochait. Comme lui, j’y croyais et il le savait. Nous étions reliés à distance par la confiance, le respect et une certaine lucidité sur ce milieu, en particulier sur ceux qui n’y croyaient pas. Il était pour moi un modèle de rigueur spéculative mais, plus encore, une référence et un point d’appui quasi-paternels. Je savais qu’il était là, que perduraient à travers lui les valeurs qu’il incarnait et cette présence diffuse, à laquelle je pensais souvent, m’importait. C’est pourquoi il m’arrivait de penser à sa mort, à la fois inéluctable et inimaginable, tant la puissance de sa pensée et l’énergie dans ses engagements semblaient devoir résister à tout. C’est donc pour moi beaucoup plus qu’un grand universitaire qui disparaît.

Renaud Barbaras

***

J’ai fait la connaissance de Bernard Bourgeois au printemps 1981, alors que je venais de soutenir à la Sorbonne ma thèse de troisième cycle sur la Doctrine de l’Essence dans la Science de la Logique de Hegel. Bernard Bourgeois était alors Professeur à l’Université de Lyon 3-Jean Moulin. Il me reçut dans son fief avec le mélange de sérieux et de malice dont tous ceux qui l’ont connu se souviennent certainement autant que moi. Les positions que je défendais dans ma thèse et les méthodes de lecture que j’avais adoptées n’étaient pas toujours les siennes. Et pourtant, il a accepté sans hésiter de diriger l’étape suivante de mon travail : un projet de Doctorat d’Etat qui ferait suite à mon travail sur la Doctrine de l’Essence. Mon projet était alors de m’engager dans une analyse systématique du troisième livre de la Science de la Logique, la Logique subjective ou doctrine du concept, où se noue la portée métaphysique de l’ouvrage ; puis, à la lumière de cette analyse, mon projet était de revenir sur le projet d’ensemble de la Science de la Logique, du livre 1, l’Etre, aux ultimes chapitres du Livre 3 : l’Idée du Vrai, l’Idée du Bien et l’Idée Absolue. Conseil premier de Bernard Bourgeois : « Il va falloir que vous lisiez Fichte ». Il m’a répété ce conseil à plusieurs reprises au cours des années qui ont suivi. Et pourtant, plutôt que dans un dialogue avec Fichte, c’est dans un dialogue avec Kant que mon travail s’est poursuivi, si bien que ma thèse d’Etat est devenue une thèse, non pas sur la Science de la logique de Hegel, mais sur la doctrine du jugement dans l’Analytique Transcendantale de la Critique de la raison pure de Kant et dans le système critique tout entier. Au cours de toutes ces années d’hésitations et de changements de cap, Bernard Bourgeois ne m’a ménagé ni son soutien, ni sa confiance.

J’ai fait la connaissance de Bernard Bourgeois au printemps 1981, alors que je venais de soutenir à la Sorbonne ma thèse de troisième cycle sur la Doctrine de l’Essence dans la Science de la Logique de Hegel. Bernard Bourgeois était alors Professeur à l’Université de Lyon 3-Jean Moulin. Il me reçut dans son fief avec le mélange de sérieux et de malice dont tous ceux qui l’ont connu se souviennent certainement autant que moi. Les positions que je défendais dans ma thèse et les méthodes de lecture que j’avais adoptées n’étaient pas toujours les siennes. Et pourtant, il a accepté sans hésiter de diriger l’étape suivante de mon travail : un projet de Doctorat d’Etat qui ferait suite à mon travail sur la Doctrine de l’Essence. Mon projet était alors de m’engager dans une analyse systématique du troisième livre de la Science de la Logique, la Logique subjective ou doctrine du concept, où se noue la portée métaphysique de l’ouvrage ; puis, à la lumière de cette analyse, mon projet était de revenir sur le projet d’ensemble de la Science de la Logique, du livre 1, l’Etre, aux ultimes chapitres du Livre 3 : l’Idée du Vrai, l’Idée du Bien et l’Idée Absolue. Conseil premier de Bernard Bourgeois : « Il va falloir que vous lisiez Fichte ». Il m’a répété ce conseil à plusieurs reprises au cours des années qui ont suivi. Et pourtant, plutôt que dans un dialogue avec Fichte, c’est dans un dialogue avec Kant que mon travail s’est poursuivi, si bien que ma thèse d’Etat est devenue une thèse, non pas sur la Science de la logique de Hegel, mais sur la doctrine du jugement dans l’Analytique Transcendantale de la Critique de la raison pure de Kant et dans le système critique tout entier. Au cours de toutes ces années d’hésitations et de changements de cap, Bernard Bourgeois ne m’a ménagé ni son soutien, ni sa confiance.

Cette expérience illustre à mes yeux un trait constant de sa personnalité. Il avait ses propres convictions, très affirmées. Mais il suivait avec attention et respect le travail et les tâtonnements d’autrui, et avant tout de ceux qui travaillaient sous sa direction. Au cours de nos conversations annuelles dans le joli cloître de l’Université Jean-Moulin, il devenait de plus en plus clair que mon intérêt pour la philosophie de Hegel cédait la place à mon intérêt pour la philosophie critique de Kant et pour ses lectures analytiques contemporaines. Bernard Bourgeois m’écoutait patiemment. De sa voix métallique, il me présentait ici et là une objection. Mais sur le fond, il me laissait poursuivre.

Lorsqu’il a quitté Lyon pour Paris, ma thèse l’y a suivi. De son ton pince-sans-rire, il me disait : « Vous allez donc maintenant soutenir votre thèse d’Etat non plus à Lyon, mais à Paris. C’est dommage. Lyon, c’est bien mieux ». De fait, il avait formé à Lyon, avec le soutien complice de François Dagognet, ce qu’il appelait lui-même avec malice le « gang des Lyonnais » qui depuis sa forteresse Lyonnaise régnait sur les institutions universitaires en philosophie. C’était un homme de convictions, de grandes convictions républicaines. Il n’avait aucune patience pour ce qu’il tenait pour complaisance, facilité ou contestation stérile. Mais il savait respecter les convictions d’autrui si elles s’accompagnaient d’une exigence égale à la sienne, défi qu’il n’était pas aisé de relever.

Car Bernard Bourgeois accompagnait ses convictions d’une puissance de travail phénoménale. Il a défendu sa conception de l’Université en acceptant et en recherchant les responsabilités institutionnelles à tous les niveaux : vice-présidence de l’Université Lyon 3, présidence du jury d’agrégation, rédaction en chef de la Revue de Métaphysique et de Morale, présidence de la Société Française de philosophie, et j’en passe. Il ne négligeait aucun aspect de ses responsabilités de grand professeur. Il a rédigé d’innombrable rapports de soutenance de thèse, lesquels étaient des pièces d’anthologie : précis, rigoureux et portant la marque inimitable de son rationalisme d’inspiration hégélienne. Il disait : « Si je rassemblais tous les rapports de thèse que j’ai écrits au cours de mon existence, cela ferait plusieurs livres ». Je le crois volontiers. Et aux rapports de thèse il faut ajouter les rapports pour les commissions nationales du CNRS ou du CNU, ou les rapports écrits pour des commissions locales de recrutement à l’Université. J’ai encore souvenir de ses contributions à la commission de spécialistes de Clermont 2, lorsque j’y étais en poste. Aucune tâche n’était minime, aucune ne méritait une attention moindre.

Mais l’essentiel de ce qu’il nous laisse est son œuvre monumentale de traductions et de commentaires des grands textes de l’idéalisme Allemand, avant tout Hegel. Le seul énoncé des titres des ouvrage traduits est par lui-même impressionnant : pas moins de douze titres traduits. Mais il ne donne qu’une faible idée de l’ampleur de la tâche accomplie. Un seul exemple : la première traduction que publia Bernard Bourgeois, en 1970, fut celle du premier tome de l’Encyclopédie des sciences philosophiques : la science de la logique, dite aussi « petite logique » pour la différencier de la Science de la Logique ou « grande logique » dont la première édition avait été publiée en 1812. La «petite logique » de l’Encyclopédie en offrait une version abrégée à l’usage des étudiants. Or le volume de traduction qu’en publia Bourgeois se présentait de la manière suivante : d’abord une traduction de la « petite logique » dans sa première édition, celle de 1817 ; puis une traduction conjointe des deux éditions suivantes (1827 et 1830), les quelques variantes de l’édition de 1830 étant présentées en appendice de la traduction de l’édition de 1827. Étaient incluses en outre les « Remarques » orales, issues des cours de Hegel ; et un abondant appareil de notes du traducteur, éclaircissements des termes clefs et de leur rôle dans l’ensemble du système. Ce gros volume de traduction et commentaire (644 pages !) fut d’une importance inestimable pour la redécouverte de la philosophie hégélienne dans la précision de son appareil conceptuel. Le choix que fit Bourgeois de commencer son entreprise de traduction par cette Logique de l’Encyclopédie est en lui-même significatif : plutôt que les envolées géniales de la Phénoménologie de l’Esprit, qui avaient tant inspiré la pensée Française de Kojève à Sartre, Bourgeois s’attelle à la tâche plus austère de la mise en place de l’espace conceptuel de la pensée Hegelienne de la maturité. Et c’est bien dans cet esprit qu’il poursuivit l’entreprise : après le premier volume de l’Encyclopédie, il traduisit le troisième (Philosophie de l’Esprit, traduction parue en 1988) avec le même souci de complétude dans la traduction des versions successives et dans l’appareil de notes ; puis le deuxième (Philosophie de la Nature, 2004). Suivirent en 2006 la Phénoménologie de l’Esprit et en 2015 et 2016 l’intégralité de la Science de la Logique. Sans prétendre épuiser la totalité des traductions, j’en mentionnerai cependant encore deux. Étaient parues très tôt, dans les années qui suivirent la traduction inaugurale de la « petite logique », les traductions de Des manières de traiter scientifiquement du droit naturel (1972) et des Textes pédagogiques (1978). Ces deux choix précoces portaient la marque des convictions philosophiques propres de Bernard Bourgeois : l’importance de la question du droit et l’importance de la question de l’éducation, toutes deux au service de ce qui était pour Bourgeois la grande affaire du système hégélien : l’avènement de la liberté humaine dans l’histoire des hommes.

C’est autour de ces questions que tournent aussi les vingt ouvrages que publia Bernard Bourgeois en son nom propre : commentaires toujours limpides de ses auteurs de prédilection, Fichte et Hegel, ou élaborations de ce qu’il voulait être une pensée pour notre temps. Ses publications incluent aussi bien des études fouillées de la pensée de Hegel ou de Fichte (trois exemples : L’Idéalisme de Fichte (1968), La pensée politique de Hegel (1969), Hegel à Francfort ou judaïsme, christianisme et Hegelianisme (1970)), que des ouvrages d’introduction (par exemple : Hegel (1998), Fichte (2000), Le Vocabulaire de Hegel (2000), Le Vocabulaire de Fichte (2000) ); et enfin des ouvrages dans lesquels Bourgeois tirait les leçons de l’idéalisme Allemand pour la philosophie contemporaine (par exemple Philosophie et droits de l’homme (1990), Sept questions politiques du jour (2017), Sur l’histoire ou la politique (2018) ).

Bernard Bourgeois devint pour moi, au cours des années, tout simplement « Bernard », de même que j’étais pour lui « Béatrice » après avoir été « Madame » conformément au respect qu’il manifestait à ses étudiants. Je m’honorais de l’amitié que manifestaient ces formules plus familières. Je suis certaine qu’il n’approuvait pas mon départ aux Etats-Unis, et même qu’il en a été attristé. Mais il ne m’en a jamais manifesté le moindre ressentiment. Quand je lui ai annoncé mon départ, il m’a seulement dit, d’une formule qui m’a bouleversée : « et votre maman ? »

Nous parlions musique, et surtout violoncelle, que je pratiquais et que pratiquait son fils. Nous discutions de nos interprètes préférés. Casals bien sûr. Mais aussi Rostropovitch ou Yo Yo Ma, Tortelier, Fournier… Il disait : la philosophie contemporaine, c’est comme la musique contemporaine. Rien n’égale Mozart ou Beethoven. Rien n’égale Kant ou Hegel. C’est pourquoi il n’approuvait pas mon départ aux Etats-Unis ni mon admiration, qu’il jugeait excessive, pour la philosophie analytique contemporaine. Je pense que la comparaison de la philosophie et de la musique est d’une grande vérité. J’aurais aimé qu’il explore davantage ce thème. Mais je ne renonce pas à la philosophie analytique, ce pour quoi il se moquait gentiment de moi. « Vous avez trahi » me disait-il, et je voyais la malice scintiller dans les yeux bleus derrière les lunettes qui lui donnaient un regard d’enfant, démenti par l’autorité du collègue et du maître.

Cher Bernard, je vous imagine reposant en paix dans votre Saône et Loire natale. Je vous dis mon amitié, mon admiration et mon respect.

Béatrice Longuenesse

***

Qu’il me soit permis, dans ces quelques lignes, d’évoquer librement la mémoire de Bernard Bourgeois que j’eus l’occasion de rencontrer à deux reprises, une première de manière privilégiée quai Conti et une seconde plus informelle à la faveur d’une série de conférences données à la librairie Tropiques de la rue Raymond Losserand, chacune dessinant une facette de l’immense passeur qu’il fut – et aimait être.

Qu’il me soit permis, dans ces quelques lignes, d’évoquer librement la mémoire de Bernard Bourgeois que j’eus l’occasion de rencontrer à deux reprises, une première de manière privilégiée quai Conti et une seconde plus informelle à la faveur d’une série de conférences données à la librairie Tropiques de la rue Raymond Losserand, chacune dessinant une facette de l’immense passeur qu’il fut – et aimait être.

Bernard Bourgeois en sa demeure quai Conti

En vue de réaliser un entretien pour la revue Actu-Philosophia consacré à la publication de sa nouvelle traduction de la Science de la Logique[1], nous avions convenu d’un rendez-vous à l’Académie des Sciences morales et politiques – dont il avait été président en 2014 – et c’est dans les locaux de l’Institut que nous pûmes ainsi nous retrouver ; montant avec agilité et sans l’aide de la rampe l’immense escalier latéral, il me conduisit dans un élégant salon où devisaient plusieurs académiciens. Là, il répondit avec générosité à toutes les questions qui avaient été préparées, y introduisant la légendaire densité dont il était coutumier.

Plus encore que l’aisance avec laquelle il adoptait immédiatement une teneur spéculative pour donner le maximum d’intelligence à chacune de ses réponses, ce fut la discussion informelle suivant l’entretien qui me fit forte impression ; celle-ci fut initiée sous les auspices de Kant, et il me dit à cet effet qu’il considérait le Kantbuch de Heidegger comme le plus grand livre jamais écrit sur Kant, tout en considérant que la lecture qui y était proposée ne pouvait toutefois être tenue pour juste. A cette grande interprétation de 1929, magistrale quoique fautive, il ajoutait L’idéalisme kantien de Pierre Lachièze-Rey, qu’il jugeait majeur mais sous-estimé dans les études kantiennes.

Mais ce fut ce qui vint après qui fut le plus marquant ; je lui demandai qui il aimait lire parmi les philosophes contemporains – entendus comme postérieurs à 1945 – et il répondit qu’il appelait philosophie une pensée se comprenant elle-même, et se disant adéquatement ; puis, malicieusement, il retourna la question en me demandant qui je lisais avec admiration ; après que je lui eus confié quelques noms – auxquels il ne réagit pas – il revint sur son exigence : un philosophe ne doit pas chercher à dire mais à dire l’être ; il ne doit pas tourner autour du sens mais l’exprimer adéquatement du fait même qu’il n’est philosophe qu’en vertu de la pleine conscience qu’il a du sens à formuler. Naturellement étaient tout autant visés la dégradation du concept en métaphore que l’assomption de cette dernière en pluralité de discours éclatés, comme autant de moyen de confesser son incapacité à dire l’être.

Ce jour-là je compris que l’incapacité à dire n’était pas tant le signe d’une réalité complexe à saisir que l’insuffisante auto-compréhension du philosophe, hypostasiant la métaphore en solution de sa propre insuffisance. Et s’ouvrit du même geste le sens fondamental de ce sur quoi ne cessa d’insister Bernard Bourgeois, à savoir la résorption de la métaphysique dans la Logique, car « c’est seulement à travers la résolution de la pensée de l’être dans la pensée de cet être comme pensée de la pensée que la métaphysique est absolument révolue[2]. »

L’attelage baroque de la rue Losserand

Un autre souvenir au cours de l’année 2015-2016 est sa présentation des trois volumes de la Science de la Logique dans la librairie Tropiques, présentation distribuée en trois conférences dont chacune fut mémorable. Bien sûr, B. Bourgeois riait volontiers du contraste entre sa propre personne, « vieil hégélien de droite », et cet environnement léniniste – voire néo-stalinien – qu’il qualifiait d’ « archéo-marxiste », et avec lequel il était en désaccord sur des points fondamentaux, refusant entre autres que l’Etat fût ramené à une simple superstructure émanant des infrastructures, et servant d’ « instrument » à ces dernières.

Mais au-delà du côté baroque de l’attelage – maintes fois remis en selle jusqu’à une conférence en 2020 portant sur Kant et Fichte – se donnait d’abord à entendre dans ces interventions un certain pessimisme jugeant que, si l’histoire continuait, elle était désormais dénuée de sens et désarticulée ; s’y ajoutait une forme d’effarement devant les formes régressives de la pensée contemporaine, l’esprit semblant s’auto-destituer et s’enivrer de sa propre involution dans des formes tribales et / ou infra-rationnelles envers lesquelles les « archéo-marxistes » qui l’accueillaient éprouvaient la même aversion que notre illustre maître.

Mais il y avait plus essentiel encore – et peut-être non moins politique : lorsqu’eut lieu la conférence de 2020 sur le réalisme kantien destinée à contrer la « perversion » de la lecture fichtéenne, Bernard Bourgeois ne cessa d’insister sur le fait que s’il convenait chez Kant de ne privilégier ni la sensibilité seule ni l’entendement seul, il ne fallait pas en inférer une « égalité » de ces derniers : quoique mutuellement stériles sous une forme isolée, ils ne pouvaient être perçus comme égaux pour autant et neutralisés dans leur impuissance ; c’est à la sensibilité que B. Bourgeois accordait l’avantage dont il disait qu’elle était « plus importante cognitivement parlant ». De là cette formule si juste – et si parlante pour un marxiste – voulant que « le sens négateur de l’idéalisme transcendantal, ce [soit] précisément que ce qui est purement idéel, en lui-même, ne signifie rien et n’a pas de contenu. » Par cet « avantage » de la sensibilité donnant seule la source de la connaissance réelle du monde, Bernard Bourgeois faisait bien sûr sienne la lecture hégélienne du kantisme, y voyant un empirisme aveugle à lui-même mais, plus encore et au-delà de Kant, il conjurait le risque de lire dans l’envoi idéaliste le triomphe d’un idéel signifiant par lui-même.

Là s’enracinait, sans aucun doute, son refus de toute lecture panlogiste du système hégélien qui n’eût jamais rien fait d’autre que rejouer le déni de l’empirie au sein d’une idéalité ayant conquis une fictive autonomie et confinant à une forme de « folie ». « Il faut encore aller plus loin, écrivait-il, à l’encontre de toute idée d’un panlogisme hégélien : la logique elle-même ne se constitue en tout son sens qu’en assumant le conditionnement de toute pensée effective par l’expérience la plus concrète du réel. S’applique à elle, comme à toute connaissance, l’affirmation péremptoire de Hegel : « Tout doit nécessairement parvenir à nous d’une manière extérieure »[3]. » Par ce biais, et tout au long de son œuvre, Bernard Bourgeois ne cessa donc de conjurer le risque d’enfermement idéel inhérent à l’idéalisme et avoir appris à nous en prémunir est peut-être le plus grand de ses legs.

Thibaut Gress

[1] L’entretien est disponible à cette adresse : https://www.actu-philosophia.com/entretien-avec-bernard-bourgeois-autour-de-la-726/

[2] Bernard Bourgeois, « Hegel ou la métaphysique réformée », in Jean-François Kervégan et Bernard Mabille (dir.), Hegel au présent. Une relève de la métaphysique ?, Paris, CNRS-Editions, 2012, p. 33.

[3] Bernard Bourgeois, Hegel. Les actes de l’esprit, chap. XVIII, « Logique et système », Paris, Vrin, 2001, p. 282.