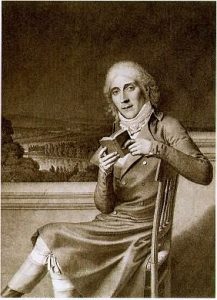

À l’occasion des deux cents ans de la mort de Maine de Biran, Actu-Philosophia inaugure aujourd’hui la parution d’un dossier consacré à l’auteur du Mémoire sur la décomposition de la pensée. Les contributions, dont nous remercions très chaleureusement tous les auteurs, paraîtront chaque jour et, nous l’espérons, permettront à nos lecteurs de découvrir ou de redécouvrir l’œuvre et la pensée de Maine de Biran, qui demeurent encore trop largement méconnues, malgré un récent renouveau des études biraniennes.

Introduction, par Emmanuel Tourpe

Maine de Biran : avant que la pensée ne déflue

« Défluer » est un beau terme, d’astronomie, entre autres, qui n’est plus guère utilisé dans la langue courante depuis les années 1830. Il signifie qu’une planète quitte sa conjonction avec une autre ; ou bien, si l’on prend le terme dans son acception fluviale et substantivée également possible, qu’un bras d’eau (un « défluent ») se sépare d’un ensemble confluent.

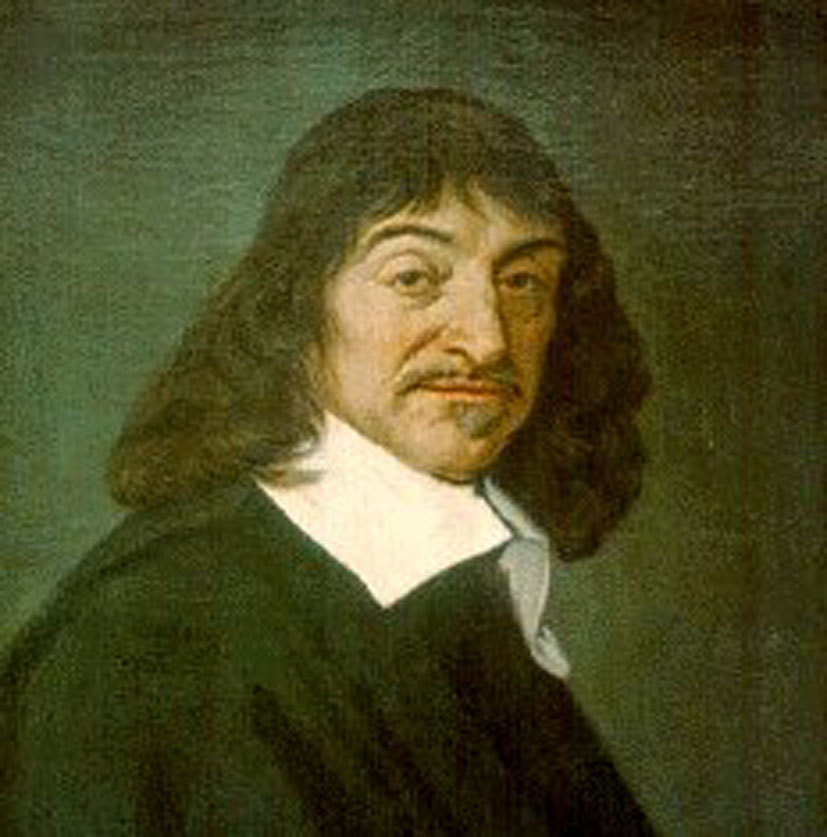

Nous usons de ce joli mot rare pour dire qu’avec Maine de Biran, la philosophie française s’est trouvé à un moment rare de son histoire où plusieurs possibilités ont été rassemblées avant d’être disloquées en écoles multiples et adverses : la psychologie descriptive, la métaphysique, la phénoménologie, la philosophie religieuse elle-même ; qu’en elle des pétitions de philosophie première opposées par ailleurs (empirisme, spiritualisme, mysticisme) ont également, une rare fois, été compossibles. Peu nombreux sont les auteurs qui ont eu cet esprit de synthèse et de vision polaire, synoptique entre approches opposées : Thomas d’Aquin au XIIIe siècle avant l’éclatement scotiste-nominaliste ; Nicolas de Cuse au XV siècle avant Descartes ou Pascal après les Méditations. A la même époque de Biran en France, le Cercle d’Iéna et ses affidés jusque Alexander von Humboldt et en ce compris Schelling et le premier Hegel, claquent aussi dans le vent de la pensée comme des drapeaux de l’art synthétique. En théologie au XXe siècle, l’école Przywara-Guardini-Balthasar prenant acte des polarités goéthéennes fondamentales, ou celle de Avery Dulles qui tient compte de tous les modèles pensables de la Révélation, feront montre d’un compétence égale à envisager plusieurs méthodes afin d’entrer dans une vérité toujours plus grade d’un Deus semper maior.

Pour l’instant donc, nous voici dans une sous-préfecture française sous Napoléon Bonaparte. Un penseur méticuleux, scrupuleux même, s’est enfoncé dans les profondeurs de la philosophie la plus célèbre du moment. Qui n’est pas, comme on le croit, celle de Voltaire ou D’Alembert. L’auteur français le plus lu, le plus commenté, et dans les pas duquel Biran s’inscrit est Condillac. Autant dire, bien au-delà du passage trop commenté de la statue, un pur matérialiste pour qui l’homme n’est composé que de sensations qui, assemblées, constituent passivement son esprit.

Biran prend au sérieux tout ce que cette implacable approche, propre à alimenter la science mécanique de l’humain qui s’apprête à triompher dans le domaine médical, comporte de rigueur. Biran évoluera, fortement – jamais il ne délaissera ce que cette fermeté analytique porte en elle de fécond ; non, la passivité ne détermine pas sans doute l’esprit humain – c’est bien plutôt l’effort, c’est bien plutôt l’action – et s’il y a une passivité elle n’est due qu’à la Grâce de Dieu. Mais les trois vies de Biran sont indissociablement liées, jamais la solidité de la méthode décompositionnelle ne sera chez lui opposée à la force des conclusions métaphysiques. La science psychologique est un chemin, ardu, mais indispensable, vers le concept philosophique.

La phénoménologie française contemporaine – qui n’aime pas et ne pratique pas la science, à la différence de son fondateur Husserl – devrait ici prêter attention à une leçon importante qui vient d’être suggérée en passant. Il est vrai également que les petits écrits serrés de Biran font voir une attention aux phénomènes intérieurs dans laquelle la phénoménologie française ultérieure (de Michel Henry à Emmanuel Falque) s’est vue comme en miroir. Mais l’approche biranienne comporte trois dimensions qui sont justement déliées, souvent à l’extrême, par les auteurs contemporains. Chez Biran, la science psychologique est reconnue et respectée comme telle, jamais le corps n’est ramené à « la chair » subjective dont se targue la phénoménologie. Chez Biran, le type de phénoménologie pratiquée ne fait d’autre part pas barrage à des conclusions métaphysiques substantielles, qui seront d’ailleurs exploitées ensuite par Ravaisson, Bergson et Blondel : la phénoménologie telle que Biran la met en œuvre est méthodique, elle ne se prend pas pour une philosophie première mais elle y conduit. Elle « tuile », comme dirait Falque. Enfin, cette fois contre les détracteurs d’un tournant théologique de la phénoménologie, la pensée de Biran se rend capable de « tuiler » également dans sa « troisième vie » (ou de se « convertir » si l’on préfère le vocable de Gouhier) à la dimension mystique d’une haute passivité à la Grâce.

La phénoménologie française contemporaine – qui n’aime pas et ne pratique pas la science, à la différence de son fondateur Husserl – devrait ici prêter attention à une leçon importante qui vient d’être suggérée en passant. Il est vrai également que les petits écrits serrés de Biran font voir une attention aux phénomènes intérieurs dans laquelle la phénoménologie française ultérieure (de Michel Henry à Emmanuel Falque) s’est vue comme en miroir. Mais l’approche biranienne comporte trois dimensions qui sont justement déliées, souvent à l’extrême, par les auteurs contemporains. Chez Biran, la science psychologique est reconnue et respectée comme telle, jamais le corps n’est ramené à « la chair » subjective dont se targue la phénoménologie. Chez Biran, le type de phénoménologie pratiquée ne fait d’autre part pas barrage à des conclusions métaphysiques substantielles, qui seront d’ailleurs exploitées ensuite par Ravaisson, Bergson et Blondel : la phénoménologie telle que Biran la met en œuvre est méthodique, elle ne se prend pas pour une philosophie première mais elle y conduit. Elle « tuile », comme dirait Falque. Enfin, cette fois contre les détracteurs d’un tournant théologique de la phénoménologie, la pensée de Biran se rend capable de « tuiler » également dans sa « troisième vie » (ou de se « convertir » si l’on préfère le vocable de Gouhier) à la dimension mystique d’une haute passivité à la Grâce.

Science psychologique, description phénoménologique, conclusions métaphysiques, disponibilité théologique : les quatre bras de la pensée biranienne confluent vers une approche synthétique mais non confusive, dialectique mais non rationaliste, qui seront par la suite distinguées si fortement qu’elles deviendront des méthodes opposées. Lire Biran, c’est revenir au confluent de tout ce qui, au XXe siècle, a été séparé de manière si absurde qu’aujourd’hui encore presque aucun dialogue n’existe plus en ces méthodes toutes légitimes. Relire Biran avant que la pensée ne déflue, c’est s’autoriser à remonter le fil d’une histoire dont le bilan total peut être questionné, et jugé. Biran, c’est la synthèse. Biran c’est la confluence. Biran, c’est la source vers laquelle il convient de remonter pour ne plus être dans la guerre des pensées mais dans leur convergence féconde.