La violence humaine, comparée à celle qui sévit dans les autres espèces (si du moins le même concept leur est applicable) reste une énigme. Les récits mythiques, les traditions religieuses et sapientielles, les constructions philosophiques plus récentes semblent toutes vouées à ne pouvoir que constater le fait de cette violence et tenter de concevoir les moyens de la contenir. Celle-ci peut parfois devenir si intense, si dévastatrice qu’il y a lieu de se demander, comme le fait Marcel Hénaff, comment notre espèce a pu survivre. En ce qui concerne la seule tradition de pensée occidentale, l’explication s’est très tôt stabilisée sur un partage qui a semblé éclairant et rassurant : il y aurait d’un côté la source du mal et ce serait les passions et, de l’autre, le remède et ce serait la raison. Ou plus exactement il y aurait d’un côté un excès dans les passions et c’est d’un tel excès que vient le danger (colère, arrogance, envie, désir de possession, pulsions sexuelles, soif de domination). A quoi s’oppose la raison définie selon Littré comme « la faculté de connaître, de juger et d’agir ». Sa tâche de résistance est supposée sans fin pour autant que la source passionnelle se renouvelle avec chaque nouvel individu de l’espèce humaine.

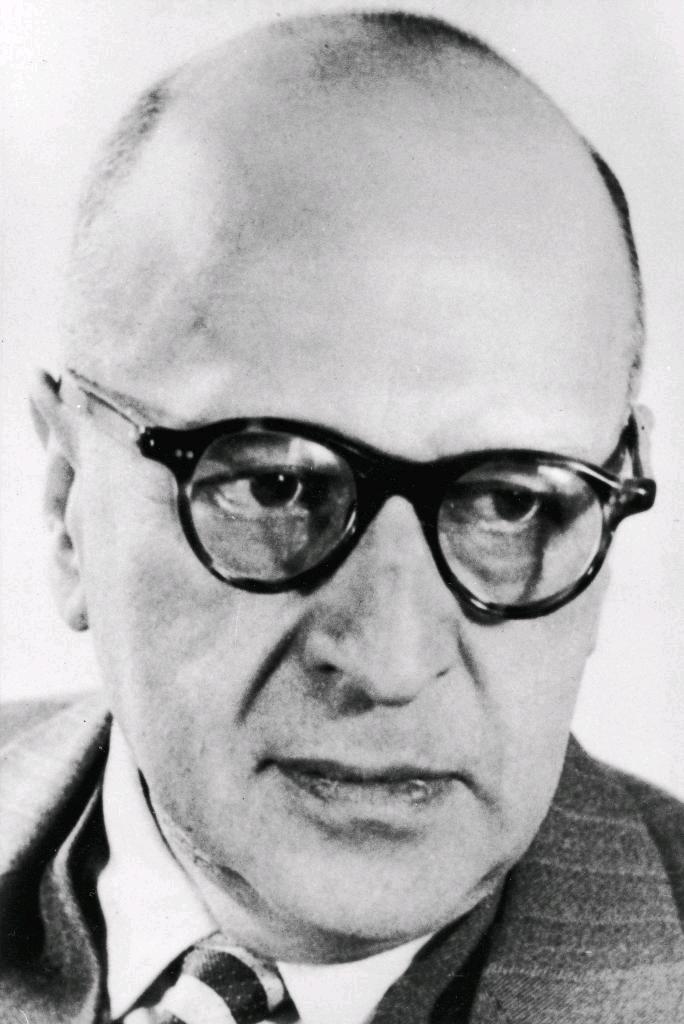

On considère généralement que les sociétés humaines se sont progressivement prémunies contre la brutalité et la destruction grâce à des interdits rituels, puis par des règles de type juridique, et de plus en plus par des impératifs proprement moraux. Bref il y aurait eu un lent mais sûr mouvement vers plus de rationalité. C’était là le grand credo des Lumières. – Même si cette généalogie optimiste est discutable, il est remarquable que l’on tende désormais à la renverser. En effet au cours du 20e siècle, il s’est produit un tournant étonnant dans la pensée de la violence : on a commencé à en discerner et en dénoncer la source dans la raison elle-même. Le mal était dans le remède ; le juge de paix était le fauteur de guerre. Ce n’était pas une bonne nouvelle. C’est celle que l’on trouve au cœur d’un des ouvrages parmi les plus influents publiés après la Seconde Guerre Mondiale : La Dialectique de la Raison de Horkheimer et Adorno (paru en 1947) 1.

C’est de telles réflexions que part l’ouvrage de Marcel Hénaff : Violence dans la raison ? Conflit et cruauté. Ce ne sont pas les seules. Selon lui on n’affronte vraiment la violence humaine que si l’on prend en compte ses formes extrêmes : celles que l’on désigne sous le nom de cruauté. C’est la question qu’aborde le dernier chapitre lequel, d’une certaine manière, donne la clef de l’ouvrage. Car la cruauté est, comme le dit l’auteur, « violence dans la violence ». Tenter de comprendre cette violence extrême, perverse c’est d’abord se donner les moyens de mieux comprendre la violence elle-même. Le projet est ambitieux ; on verra qu’il est aussi novateur. L’auteur nous conduit progressivement vers ces nouvelles questions en reprenant les anciennes. Essayons de le suivre.

Il faut d’abord prêter attention au titre : « violence dans la raison », formule assortie d’un point d’interrogation ; ce qui nous invite immédiatement à douter. Le sous-titre : « conflit et cruauté » précise la thématique. Le doute vise clairement la thèse d’une raison qui serait par nature violente. C’est là l’objet de l’argument de l’introduction qui impose d’emblée une clarification conceptuelle nette. Il s’agit d’abord d’un choix épistémologique et, au-delà, d’une décision d’écarter toute facilité nominaliste. Il faut donc s’entendre sur les termes. Car ou bien on s’entend pour appeler « raison la faculté de connaître, de juger et d’agir » et dans ce cas la raison n’est pas et ne peut être violente (et il faut trouver un autre mot). Ou bien on entend raison au sens hégélien comme « raison dans l’histoire » ce qui veut dire comme une totalité sensée incluant le négatif dans son mouvement vers une fin positive, plus précisément dans son mouvement qui, pour parvenir à son terme, passe par ce qui contredit et même nie ce qui la définit comme raison. La raison parvient à ses fins en semblant y avoir renoncé ; telle est sa « ruse ». D’un mal qui la met en échec sort un bien plus puissant par un effet de « conversion » qui est le secret du retournement dialectique. Une telle pensée d’une totalité du sens comme mouvement affrontant, absorbant et dépassant ce qui lui est le plus contraire, allant jusqu’à assumer le mal qui la menace, est incontestablement la grande innovation conceptuelle de Hegel. C’est le mouvement même de l’Aufhebung. La raison n’est plus la simple faculté d’un sujet, elle est le monde devenant sujet. Ce mouvement d’une raison se manifestant dans le temps, assumant son autre qui la nie n’a été concevable, rappelle Hénaff, que par la mise en place en termes ontologiques et cosmologiques du « principe de raison » formulé par Leibniz. Ce qui peut se résumer ainsi : il existe un état optimum du monde en tant que totalité contingente ; cet optimum inclut certains éléments qui à nos yeux relèvent du mal. Le monde selon Leibniz est une computation de l’entendement divin ; en tant que monde fini, il est l’intégrale de tous les possibles compatibles c’est-à-dire les compossibles. Or dans le calcul du monde optimal contingent, des possibles négatifs doivent être intégrés. Il y a une raison du mal que seul Dieu connaît et qui échappe à la raison des hommes. Avec Hegel un vaste tournant est pris : sa pensée fait entrer la totalité cosmique de Leibniz dans la contingence et le mouvement de l’histoire. En ce sens il y a bien une violence dans la raison (de la raison comprise désormais comme Esprit objectif, comme culture), mais cela ne constitue nullement une violence de la raison. Or la thèse de la Théorie Critique est bien celle d’une violence de la raison, violence inhérente à son pouvoir de connaître. Cette thèse ne peut donc être ni leibnizienne ni hégélienne. Elle est nouvelle et radicale ; elle est surtout scandaleuse. Est-elle tenable ? Hénaff se propose de la réexaminer ; et cela tout d’abord parce qu’aux yeux de la plupart de ceux qui ont adopté cette approche, elle est devenue banale. La question que peut se poser le lecteur dès maintenant c’est de savoir si cet examen sera en mesure de permettre non seulement d’éclairer ce que les philosophes ont dit sur la source de la violence humaine mais surtout de se demander s’il n’est pas d’abord souhaitable de solliciter d’autres disciplines (théories de l’évolution, ethnographie, psychologie, éthologie, neurosciences) pour évaluer, à partir de données observables, ce qu’elles peuvent nous apporter de novateur dans cette quête des raisons de notre déraison.

Horkheimer et Adorno et la raison instrumentale

La thèse que Horkheimer et Adorno ont exposée dans La Dialectique de la Raison, par sa radicalité même, donne à la réflexion son impulsion et permet de délimiter les contours de la problématique. « La thèse, écrit Hénaff, peut s’énoncer ainsi : ce sont les pouvoirs et les produits de la raison comme connaissance qui sont la source des manifestations de la violence de la raison comprise comme culture et comme histoire » (p. 14). Selon les deux fondateurs de l’Ecole de Francfort, le personnage d’Ulysse, chez Homère, et celui de Juliette chez Sade sont une illustration des rapports anciens entre raison et violence dans la civilisation occidentale jusqu’à leur plein épanouissement au siècle des Lumières et dans son héritage. Hénaff remarque justement que le choix par les deux auteurs de ces deux personnages de fiction est surprenante ; les deux philosophes de Francfort ne tentent en aucune façon de tracer une genèse de l’avènement du logos grec ou de la ratio romaine, ni d’avantage une histoire, même succincte, des sciences et des techniques ou de l’économie capitaliste (comme d’autres l’ont fait, à commencer par Marx et Engels). Avec Ulysse et Juliette, ils choisissent des emblèmes ; ajoutons : des emblèmes que l’on n’attendait pas. Ainsi Ulysse semble condenser à leurs yeux tout le monde antique. Pas un mot sur les présocratiques, les Sophistes, Platon, Aristote et tant d’autres ; rien sur l’économie, les sciences et les techniques du monde antique. En choisissant la figure d’Ulysse, les deux auteurs font le pari de surprendre leurs lecteurs et de pénétrer au cœur d’un processus rationnel – Aufklärung – qui déborde selon eux la raison classique. Ce processus est fait, selon eux, d’un lien puissant et pervers entre savoir et pouvoir, entre connaissance et domination. Ainsi le fameux talent d’Ulysse à ruser et surmonter les difficultés et, plus encore, à traverser victorieusement les épreuves souvent terribles auxquelles il est confronté serait la pleine illustration de ce lien. Cela, selon les deux auteurs, serait démontré, dans tout un ensemble d’attitudes et de pratiques que les commentateurs de l’Odyssée n’ont généralement pas su évaluer. Ces attitudes sont celles qui sont liées aux dons offerts par Ulysse à différents personnages importants au cours de son périple, ou encore aux sacrifices offerts aux divinités lors de circonstances difficiles, et d’une manière générale cette intelligence manipulatrice est au cœur des récits mythiques qui entourent les faits et gestes du héros. Horkheimer et Adorno montrent un Ulysse constamment calculateur, invariablement guidé par l’intérêt y compris pour des activités qui nous ont toujours semblé échapper à ce type de comportement.

En somme, la Théorie Critique, en suspectant une visée égoïste pure et simple sous les dons, les civilités, les rites sacrificiels, entendait introduire une lucidité sans concession déchirant le voile des illusions idéalistes des philologues et autres historiens du monde homérique. Que de telles illusions aient existé et proliféré Hénaff n’en doute pas. Mais la lucidité critique de Horkheimer et Adorno lui paraît elle aussi terriblement étroite, limitée qu’elle est par une ignorance des formes très particulières des relations de respect, de reconnaissance et de confiance entre les hommes qui existaient dans les cultures du monde ancien et que traduisent au mieux les rapports de dons cérémoniels; cela vaut tout autant pour les attitudes envers les divinités dont certes on attend de l’aide et avec qui on négocie mais que l’on entend aussi – dans les sacrifices et les rites – traiter avec honneur et magnificence. La critique idéologique se croit forte en se montrant intraitable, c’est-à-dire en suspectant des motivations inavouables chez les personnages (historiques ou fictifs) qu’elle analyse sans voir que son soupçon trahit sa propre tache aveugle : elle dénonce partout de l’intérêt parce qu’elle-même reste prisonnière de la pensée de l’intérêt. Ce qui revient à rejoindre à reculons la position utilitariste qui énonce qu’un comportement est rationnel s’il vise la maximisation des intérêts de l’agent, s’il est mû par un calcul égoïste. Ainsi Ulysse le rusé serait démasqué : il annonce l’homme de profit moderne. Le contresens sur le texte d’Homère et sur la culture antique est complet.

Notons ceci : cette critique que développe Hénaff à l’encontre de l’analyse que Horkheimer et Adorno font de la figure d’Ulysse est inhabituelle. Les philosophes n’ont – à ma connaissance – jamais élevé d’objection à ce sujet. Pour le faire il était indispensable de disposer des outils théoriques appropriés. Or dans ce cas précis ceux-ci sont d’abord fournis par les savoirs et les méthodes issus de l’anthropologie culturelle dont Hénaff a une maîtrise reconnue (ainsi sur les questions du don cérémoniel et celles du sacrifice il a produit des travaux qui font autorité) 2. En somme, c’est par et depuis son dehors, en s’arrachant à sa reproduction interne que la philosophie découvre au mieux ce qu’elle a à dire et peut prendre par rapport à elle-même une distance qui lui est refusée dans le recours aux seules ressources de sa propre tradition. Dans le cas d’Ulysse, cela doit nous amener à cette observation : si sa ruse n’affecte pas ses pratiques des dons et des sacrifices, il n’empêche qu’elle existe. Mais il s’agit d’une forme particulière de ruse, de la mētis 3. qui dans la tradition grecque désigne l’intelligence subtile des situations et l’art des expédients nécessaires à la survie. Elle est aussi une composante de la tekhnē de l’artisan inspiré par les modèles divins que lui offrent Athéna et Héphaïstos, par exemple. Il y a bien là une raison instrumentale, dont l’usage est requis pour contourner les résistances de tel et tel matériau.

Ce concept de raison instrumentale est sans doute le plus intéressant de ceux qui sont avancés par Horkheimer et Adorno dans leur ouvrage. Mais on peut admettre avec Hénaff qu’ils en font un usage confus. Sa pertinence n’a pas été convaincante dans le cas d’Ulysse. En revanche il semble l’être beaucoup plus en ce qui concerne l’autre figure qui forme le second volet du grand diptyque proposé : celle de Juliette. Les deux auteurs voient dans le récit de Sade portant ce nom – et dans d’autres récits semblables du même auteur – la mise en scène d’une rationalité technicienne et mercantile entre les corps, la réduction du désir à un fonctionnement efficace et calculable de fantasmes commandant et gérant la variété des jouissances sexuelles. Dans ce cas le recours au concept de raison instrumentale semble non seulement pertinent mais même très fécond. Cela cependant ne va pas sans poser une question essentielle : ce concept ne permet pas de rendre compte de ce qui chez Sade concerne la violence et surtout ses formes extrêmes liées aux pratiques de cruauté. Il y là comme une sorte d’étrange aveuglement chez les deux auteurs. Car la visée la plus constante de leur ouvrage est de mettre en évidence une généalogie qui, depuis Ulysse en passant par Juliette, conduit de la maitrise rationnelle à la domination, de la domination à l’exploitation, de celle-ci aux camps d’extermination. L’enchaînement est sidérant. Il faut le dire : il y a un chaînon manquant. La raison instrumentale n’explique par elle-même la violence. Elle n’est pas violente, même si elle peut être sollicitée par la violence et surtout par l’extrême violence. La première erreur de Horkheimer et Adorno, selon Hénaff, fut de toute évidence d’avoir identifié la raison en général avec cette raison instrumentale qu’ils avaient pourtant eu le mérite de mettre en évidence. C’est cette confusion que leur reproche Habermas dans Le Discours philosophique de la Modernité. Il y voit un aspect central du nihilisme dont Nietzsche, dit-il, a été la grande figure philosophique. Pourtant Habermas qui consacre à ce débat avec Nietzsche la plus grande part de sa critique, néglige totalement le rôle clef de la figure de Juliette et le lien surprenant que Horkheimer et Adorno établissent entre Kant et Sade. Pour eux en effet la conception de la raison, réduite à l’entendement (Verstand), se résume au système des catégories et au rapport de maitrise sur le monde donné qui permet de comprendre la montée en puissance de l’ordre technique et du marché capitaliste. C’est pourquoi ils définissent étrangement Kant comme « le destructeur universel ».

Tel est sans doute le maillon le plus faible de la démonstration de la Dialectique de la Raison. Car non seulement cette filiation prétendue allant de Kant à Sade impliquait une réduction de la raison cognitive à la raison instrumentale tout en limitant celle-ci à la domination, mais encore supposait sa prolongation spontanée dans la violence. Or de la pensée sadienne on peut dire avec certitude ceci : elle n’est en rien kantienne, ni directement (on le savait) ni indirectement (comme on a cru subtil de le supposer). Pour commencer, elle se situe totalement hors du tournant critique, qui établit la claire distinction entre l’être et le devoir–être ; entre l’ordre de la connaissance qui porte sur les phénomènes et celui de l’action morale où la raison s’affirme législatrice et s’identifie à l’autonomie du sujet libre. Sade développe une pensée moniste selon laquelle l’homme, parcelle du monde naturel, n’a d’autres lois à suivre que celles de la nature elle-même qui est génération et destruction, vie et mort, et en cela ignore et même doit ignorer les obligations instituées par les sociétés, à commencer par celles définies par les religions. Au terme de cette logique, toute transgression est retour à la nature, toute violence est légitime comme action réciproque inévitable entre les êtres ; plus encore la connaissance la plus raffinée propre aux êtres humains naît de l’expérience de ce qui est exclu par les interdits (et donc fait obstacle à la nature). Sade en identifiant totalement raison et nature, nature et mouvement aveugle de vie et destruction, s’exclut du projet des Lumières qui affirme une histoire humaine orientée vers l’émancipation. Ou plutôt il lui donne un objectif encore inconnu : accéder à la plus grande connaissance par la transgression extrême, ce qui veut dire par ce qui dans la nature nous est le plus caché. C’est pourquoi, comme le suggère Hénaff, Sade retourne le « Ose savoir » de Kant en « Sache oser ». Les lumières sadiennes se veulent les plus fortes parce que venant d’une nuit plus noire ; elles sont acquises à l’extrême du crime. Ce n’est pas seulement une connaissance spéculative, c’est une connaissance en acte. Pour cette raison même on ne peut en rien rattacher Sade à Kant. Prétendre le faire c’est manquer la signification que porte son œuvre. Habermas, qui croit bon de n’en rien dire, montre ainsi qu’il n’a pas du tout perçu de l’enjeu.

Cet enjeu dépasse de loin un conflit d’interprétation entre courants de pensée. En effet, le monisme sans faille de Sade, qui naturalise totalement la violence et la cruauté, est, nous dit Hénaff, le symptôme de l’entrée dans une époque nouvelle, celle d’une violence encore inouïe et dont la forme politique sera au cœur du destin de l’auteur de Juliette : la Terreur révolutionnaire, à savoir une violence réelle (et non plus fictive) publique (et non plus privée) désormais sans tabou, sans limite et proclamée sans honte par la Convention comme étant à « l’ordre du jour ». La loi de nature justifiant la violence cruelle et illimitée imaginée par Sade pour ses libertins, est revendiquée comme une force historique irrésistible, celle des révolutionnaires jacobins. A ce processus peut déjà s’appliquer, nous dit l’auteur, la formule remarquable qu’Arendt réservait aux régimes totalitaires : « La Terreur est l’accomplissement de la loi du mouvement ». En d’autres termes nous avons affaire à une violence qui ne connaît potentiellement plus de barrière. La violence n’est plus ce que la loi doit contenir pour qu’une vie commune soit possible ; elle devient elle-même la loi qui révèle ce que sont inévitablement la nature et l’histoire. De cette logique l’œuvre de Sade témoigne de manière radicale ; la Terreur révolutionnaire la consacre comme une nouvelle normalité portée à la hauteur du droit. Or le signe de ce passage à la limite, c’est l’entrée dans un supplément de violence, une violence terrible qui ne produit pas de la souffrance comme un effet collatéral, mais une souffrance délibérément voulue, infligée avec méthode, constance et satisfaction : celle des libertins tortionnaires et celle des responsables de la répression sous la Terreur jacobine. Hénaff le dit fortement : nous sommes entrés dans l’âge de la cruauté. Non que le passé n’ait connu de terribles manifestations de cruauté dans diverses civilisations à l’occasion de conflits ou d’exercices débridés d’une domination sur des populations ou des groupes sans défense. Les répertorier est possible et quasi insupportable. Il se passe pourtant désormais quelque chose d’autre. Il ne s’agit plus de conflits entre groupes, ni de punition, ni de vengeance compris comme des moments de folie, comme des actes inavouables de barbarie. Désormais la Terreur s’affiche comme norme ; elle appartient à la banalité du pouvoir ; elle est devenue un régime politique ; elle est « à l’ordre du jour ». Elle ne sera pas forcément plus atroce que dans le passé. Mais elle sera équipotente aux institutions de la vie commune.

Pour une histoire naturelle de violence dans l’espèce humaine

Faisons le point sur la démonstration de cet ouvrage : l’introduction a discuté le bien– ou le mal–fondé de la formule « violence dans la raison » ; le problème posé a pris son ampleur au chapitre I avec les doutes émis sur les thèses de La Dialectique de la Raison ; il s’est précisé au chapitre II autour du débat sur le Projet des Lumières (avec Kant et Sade) ; il s’est intensifié au chapitre III autour du concept nouveau de Terreur légitime. Il nous faut maintenant nous demander : tout cela nous permet-il de comprendre pourquoi en tout premier lieu la violence existe dans les sociétés humaines. La réponse est clairement : non. L’auteur le sait très bien et le confirme puisque c’est justement la question qu’il entend affronter dans le quatrième et dernier chapitre.

Le défi qu’il se propose de relever n’est pas mince. A vrai dire les tentatives visant à nous expliquer pourquoi notre espèce est capable d’une violence dont on ne trouve aucune forme comparable dans les autres espèces, sont nombreuses. On incrimine un « mal radical » ou bien la puissance des passions négatives. La thèse de Horkheimer et Adorno se révèle la plus audacieuse et probablement la plus fragile : elle théorise la violence comme le produit de cela même qui est supposé la combattre et la maîtriser, la raison elle-même. C’est cette audace qui a séduit et qui paradoxalement a convaincu. Mais, comme Hénaff l’explique, c’est hélas au prix d’une confusion entre deux dimensions de la raison : sa capacité cognitive et sa capacité instrumentale ; à quoi s’ajoute la confusion entre instrumentalité et domination. Il faut donc reprendre le problème sur de nouvelles bases. L’auteur nous propose en fait deux choses. La première vise à comprendre la violence en l’abordant par sa limite, donc par l’extrême violence, et c’est cela qu’il appelle cruauté. Cette forme de violence perverse est propre à l’être humain. Parvenir à la comprendre c’est aussi mieux comprendre ce qui définit notre espèce. La deuxième chose c’est de tenter de constituer une généalogie crédible. Il faut donc renoncer à des thèses métaphysiques comme celle du « mal radical » ou plutôt une telle formule ne peut venir qu’au terme d’une démonstration pour désigner et résumer le sans–nom de l’intolérable. – Cette généalogie crédible est possible ; elle est d’abord l’œuvre des chercheurs qui ont travaillé sur l’évolution, sur les comportements agressifs ou empathiques dans les sociétés animales, sur les multiples formes de conflit, mais aussi de massacres et de destruction dans les sociétés humaines des plus traditionnelles au plus modernes. Comment sont apparus de tels phénomènes ? De nombreux paléontologues, éthologues, ethnologues ont visé à répondre à de telles questions. Leurs savoirs précis, constamment documentés, souvent quantifiés ont de réelles chances de nous fournir les matériaux appropriés pour reconstituer la genèse de cette violence. Et ce pourra être sur une telle base que d’autres hypothèses plus vastes pourront se formuler. C’est en optant pour cette méthode d’approche qu’Hénaff choisit de discuter les travaux de Konrad Lorenz sur l’agressivité des espèces 4 et ceux de Franz de Waal sur l’empathie et la réconciliation chez les primates notamment les chimpanzés 5.

Lorenz, en bon darwinien, rappelle et reprend l’hypothèse selon laquelle la violence est nécessaire entre les espèces pour leur survie. L’aspect le plus intéressant de ses travaux (principalement sur les oies, les poissons) concerne les processus par lesquels les espèces développent des mécanismes d’inhibition pour interdire ou du moins limiter la violence avec les membres du même groupe et plus généralement de la même espèce. La violence intra–spécifique ne vise pas la nourriture mais la domination ou l’accès aux femelles. Cela s’est vérifié dans les groupes humains tout comme chez tous les primates supérieurs. Or, nous dit Lorenz, quelque chose a déraillé dans le cas des sociétés humaines : vers la fin du néolithique inférieur (soit assez récemment : environ 12000 ans) les hommes ayant assuré leur contrôle sur les animaux dangereux, s’étant doté de moyens de se vêtir, se loger et de s’organiser socialement, n’avaient plus besoin de maintenir leur potentiel d’agressivité. Mais ce potentiel, inscrit dans notre programme génétique par plusieurs millions d’années d’évolution, est resté entier. Il s’est reporté sur les groupes humains étrangers et, plus gravement, sur les membres du même groupe. Ce traitement des semblables comme des étrangers ennemis, comme s’ils appartenaient à une autre espèce, est ce que les éthologues appellent pseudo–spécification. Il y a donc une violence intra–spécifique propre à l’espèce humaine.

Telle serait, sommairement rappelée, l’histoire naturelle de la violence humaine. Histoire crédible parce que amplement et rigoureusement documentée ; comme tout savoir scientifique, elle reste soumise à débat contradictoire. Cela constitue en tout cas une base discussion qu’Hénaff accepte comme légitime. Pourtant remarque-t-il, l’approche de Lorenz est insuffisante et cela tout d’abord dans l’explication des processus qui ont limité cette violence. Celle-ci est telle qu’elle aurait pu provoquer l’extinction rapide de notre espèce. Que s’est-il passé ? De manière générale, selon Lorenz, l’agressivité est limitée par des inhibitions instinctives (spécialement chez les carnivores) et par le pouvoir du lien affectif ; ce que De Waal a plus amplement démontré dans ses recherches sur le rôle de l’empathie. Selon Lorenz, à ces inhibitions spontanées s’est ajouté, chez les humains, un sens moral auquel nous devons notre salut. Cela n’est pas faux. Mais le dire ainsi, objecte Hénaff, c’est court-circuiter tout le système de la culture. Toutes les sociétés ont développé des interdits très puissants (contre le meurtre, les agressions, les insultes, les menaces) ; plus encore elles ont multiplié les rituels pour canaliser la violence (échanges de présents, fêtes, jeux) ; elles ont inventé de subtiles civilités qui disciplinent et adoucissent les attitudes ; elles ont aussi créé des systèmes de droit souvent pointilleux ; et finalement elles ont développé des systèmes de valeurs exprimés dans les comportements moraux. On le voit, pour Hénaff, l’anthropologue doit assurer la relève de l’éthologue. Entre l’inhibition instinctive et l’impératif catégorique il y a toute la gamme et l’épaisseur des productions et comportements symboliques.

Mais l’insuffisance de l’approche éthologique ne se limite pas à cela. En effet Lorenz, à aucun moment, n’aborde la question de l’extrême violence et notamment celle de la cruauté. Il s’en approche quand il parle des sociétés de rats bruns où l’exécution impitoyable d’un autre rat brun extérieur au groupe est la règle. Pourtant les derniers chapitres de son ouvrage proposent des considérations vastes et parfois très audacieuses sur le destin de notre espèce. Mais la violence dont il parle reste relativement standard, bref darwinienne. Il admet cependant qu’avec le langage l’espèce humaine est entrée dans une logique de complexification de la violence proportionnelle à ses capacités techniques. C’est ce point, à peine évoqué par Lorenz, qui, selon Hénaff, demande à être développé. C’est même sans doute le point de bascule de son argumentation. Quel peut être en effet le rapport du langage avec la cruauté ? Ce rapport, nous dit-il, c’est d’abord celui d’une capacité de représentation propre au langage humain. Une telle thèse peut d’abord surprendre ; elle semble se situer à l’opposé d’une théorie des pulsions qui sont à l’œuvre dans les comportements d’agression. Mais surtout ne risque-t-elle pas de retrouver sous une autre forme ce qui a été récusé chez Horkheimer et Adorno ? Il nous faut, avec l’auteur, comprendre cet enjeu.

Toutes les théories de l’évolution insistent sur le fossé immense qui s’est creusé au cours de l’évolution entre la branche des hominidés et les autres primates supérieurs dès lors que les premiers ont disposé du langage vocal articulé. Cela veut dire : capables non seulement de communiquer des messages (tous les animaux sociaux possèdent des systèmes complexes de communication) ou d’exprimer des états affectifs (tous les animaux dotés de capacités émotionnelles le font) mais surtout capables de représenter. Représenter ici veut dire : évoquer des situations ou des êtres éloignés dans le temps ou l’espace ou des situations fictives ou formuler des arguments. C’est en cela que les mots du langage humain sont des signes : ils peuvent configurer des réalités absentes et délimiter des concepts. C’est ce que permet le lien–séparation du signifiant et du signifié et le phénomène de la double articulation. Avec le langage s’ouvre pour l’homme l’accès à la description, au commentaire sur l’information, bref l’accès à l’infinité des possibles. Nous devons à certains grands maîtres de la linguistique moderne de l’avoir élucidé, de Saussure à Jakobson, de Bühler à Benveniste (entre autres). Cet accès aux possibles qu’assure le langage est aussi ce qui chez l’homme ouvre le champ de l’imagination. Cette ouverture construit en même temps une distance qui rend possible chez l’animal parlant un espace de jeu et une disponibilité du monde qui constituent une condition inséparable de sa liberté (p. 191). Est-ce que cela a un rapport direct à la violence ? En aucune façon. Mais ces capacités cognitives donnent à la violence humaine issue de notre héritage phylogénétique une dimension propre. Elle la complique, l’amplifie de manière dont on ne trouve pas d’exemple dans les autres espèces. Cette distance par rapport au monde immédiatement perçu et senti, cette ouverture aux possibles (narrativement et imaginativement élaborés) introduit une constante innovation dans la violence elle-même. Chez l’être humain, l’usage de la langue – ce qui veut d’un langage à double niveau d’articulation – met un terme à la régulation des comportements par l’instinct.

C’est ainsi, selon Hénaff, que la violence humaine devient spécifiquement cruauté. Elle n’est plus la violence fonctionnelle des espèces animales (même les plus évoluées) : elle est volonté de faire souffrir, soit pour punir soit par jouissance de la souffrance infligée. L’auteur cependant n’entre pas dans l’analyse psychologique de la perversité cruelle. Tel n’est pas son propos ; celui-ci est d’avancer une hypothèse crédible sur la généalogie de la cruauté dans le devenir de l’animal humain. Il ne dit donc pas que le langage est la source de la cruauté (pas plus que la raison n’est celle de la violence) ; il dit qu’il en constitue, par son pouvoir de représentation, la condition générale de sa possibilité. L’auteur précise aussitôt que cette condition n’est pas séparable d’une transformation fondamentale de l’animal humain, qu’avec Lorenz et d’autres, il appelle auto–domestication, soit le processus par lequel l’homme s’est d’abord domestiqué lui-même en domestiquant les autres espèces. Cette transformation se manifeste essentiellement par deux traits majeurs : la néoténie et la déspécialisation. La première, liée à une enfance exceptionnellement prolongée, a rapport à la curiosité, à l’invention. La deuxième en nous faisant perdre l’extrême spécialisation de la vie sauvage fait de nous des êtres capables de tout faire et disposés à toute adaptation. Evolution en apparence admirable mais qui s’est accompagnée de phénomènes négatifs tout aussi puissants : hypertrophie des instincts d’accouplement et d’alimentation ; réduction des instincts sociaux et des inhibitions liée à l’agressivité de l’espèce. En somme cet homme domestiqué tend à des excès inexistants chez son ancêtre sauvage : il est poussé vers l’activité sexuelle débridée, vers la goinfrerie et la brutalité. En somme, il ressemble étrangement au libertin dont la figure typique se dessine dans la culture raffinée du 18e siècle européen et prend sa forme extrême dans les récits de Sade (d’où le statut de témoin d’une mutation dans notre culture que l’auteur lui confère).

Les éléments du puzzle commencent à se mettre en place ; l’auteur écrit : « Il faut donc envisager cette corrélation : l’animal parlant, cultivé et technicien est aussi l’animal cruel. Non par coïncidence aléatoire, mais en raison d’une structure commune : celle de la relation distanciée au monde, celle d’une plasticité illimitée dans l’expérimentation des possibles, y compris ceux qui impliquent l’exercice de la violence sur les êtres environnants, à commencer par l’autre humain » (p.190). Or un terme demande ici à être souligné : celui de technique. Car que devient, dans cette généalogie, cette raison instrumentale que dénoncent Horkheimer et Adorno et dont Hénaff, en accord avec Habermas, soutient au contraire la légitimité ? Le monde technique est son produit le plus évident. Mais ce monde n’est-il pas l’effet global d’une hyper–domestication ? N’est-il pas devenu cette immense machine capable de générer une violence d’un nouveau type comme tendent à le soutenir les deux penseurs de Francfort ? On peut penser avec l’auteur que tel n’est pas le vrai problème ; il suggère de se tourner plutôt vers la réflexion proposée par Günther Anders pour qui ce qui constitue le nouveau défi est tout autre chose ; il tient au décalage qui va s’amplifiant entre nos capacités cognitives et émotionnelles d’un côté et le monde technique de l’autre 6.

Nous sommes de moins en moins capables, nous dit Anders, de nous représenter ce que nous faisons et développons avec nos machines et plus généralement avec nos dispositifs techniques. Mais plus gravement nous ne sommes plus capables, en les utilisant, de ressentir les effets que nous produisons sur nos semblables. Non, ce n’est pas la raison instrumentale qui au bout du compte produit le camp d’extermination, c’est le fait que les gestionnaires de la machine de mort ne sont plus en mesure émotionnelle de saisir une horreur trop grande pour leur capacité d’empathie. En conséquence, ils se réfugient derrière cette impuissance pour que tourne la machine. C’est dans ce déni que se situe la responsabilité des agents du désastre ; il y a un seuil, un moment où les bourreaux s’exemptent du processus, pour laisser celui-ci s’accomplir sans eux. C’est sur ce seuil quasi insensible qu’émerge la monstruosité.

Une question inévitablement se pose ici que l’auteur ne tente pas d’esquiver : peut-on se contenter de parler de cruauté en général comme un dénominateur qui serait commun à toute forme de violence extrême ? Entre la cruauté symboliquement codée de certains rites sacrificiels ou des rites d’initiation, celle juridiquement codée des supplices subis par des condamnés, ou la cruauté explosive d’un massacre guerrier, celle programmée des camps de la mort et enfin celle du pervers s’acharnant sur sa victime qu’y a-t-il de commun ? On pourrait répondre : rien sinon la cruauté elle-même. Mais elle n’a pas le même statut selon ces types de situations. On ne peut, explique Hénaff, raisonner avec une forme donnée pour en évaluer une autre 7. Une typologie est donc indispensable ; l’auteur en esquisse une convaincante. En passant, par exemple, des rituels solennels d’exécution des condamnés – théâtre des corps suppliciés – au programme de mort collective des camps – faim et humiliation dans « la nuit et le brouillard » – on est passé d’un monde réglé par des symbolismes souvent éclatants à un monde réglé par le calcul des effets dans un silence glacé et sans témoin. Comme la violence elle-même la cruauté est devenue moderne. Cela nous dit quelque chose sur le destin de notre espèce et ce n’est pas rassurant.

Dernière remarque

L’étude des faits de violence et plus encore celle de ses formes extrêmes n’ont jamais inspiré l’optimisme. Si, comme le remarque Hénaff, notre espèce a pu survivre, c’est qu’elle a su, selon le titre de la conclusion de ce livre, introduire la « raison dans la violence ». Cela non en raisonnant mais en inventant des procédures symboliques capables d’engager les groupes humains dans des rapports réciproques de reconnaissance (acceptation, respect). Or, dans l’histoire des sociétés humaines, la principale de ces procédures, celle que l’on peut dire fondatrice, est celle par laquelle dans une situation de face-à-face entre deux groupes inconnus (ou mal connus) chacun d’eux choisit de déposer les armes, et d’aborder l’autre en présentant des biens précieux, geste qui appelle une réponse identique. Telle est la procédure de l’échange cérémoniel qui n’est pas simple civilité ou marque de bienveillance mais décision d’alliance. Cette offre de biens est étonnante. C’est qu’ils ne sont pas de simples biens qui font plaisir, mais, Hénaff y insiste avec raison, des symboles (littéralement : ce qui met ensemble) formant un tiers impersonnel garant de l’alliance. On assiste ici à l’émergence de l’institution comme ordre arbitral, qui est là chez les êtres humains dès qu’il y a langage. L’auteur reprend ici l’essentiel de ce qu’il a formulé à ce sujet dans ses ouvrages antérieurs (mentionnés plus haut) à savoir que ces biens d’alliance sont des gages et des substituts des donneurs ; plus encore, c’est l’alliance matrimoniale qui en est l’expression la plus forte et la plus durable comme l’avait compris Lévi-Strauss. – Cette alliance fondatrice est tout autre chose qu’un simple « état de paix ». C’est un conflit surmonté, mais non un conflit annulé ou dénié comme Hénaff ne cesse de le dire, retrouvant ainsi le fameux argument de Kant sur la nécessité du conflit comme étant ce par quoi la « Nature » a voulu que nous restions en éveil, capables d’inventer et de nous renouveler, mais aussi capables de nous affirmer comme être libres. De là notre « insociable sociabilité » ; mais de là aussi notre capacité de générer le pire.

Dans cet ouvrage novateur de Marcel Hénaff nous retrouvons les qualités déjà manifestées dans ses livres précédents : une grande clarté dans l’argumentation et un souci constant de rigueur dans la définition des concepts afin d’éviter les paralogismes. Mais, par dessus tout, ce qui frappe c’est une manière originale de féconder la réflexion philosophique par les savoirs développés dans les sciences sociales. Hénaff a manifestement fait sienne cette conviction de Canguilhem : « La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne ; et pour qui toute bonne matière est étrangère » 8. Il ne s’agit pas pour la philosophie de s’essouffler à reprendre des connaissances qu’elles ne produit pas, mais d’être capable de lire – avec sa vigilance critique propre et son audace à traverser les frontières – le dossier de l’expérience des hommes dont d’autres explorateurs ont su rassembler et exposer les documents.

- Horkheimer & Adorno, Dialektik der Aufklärung, Amsterdam, Querido, 1947 ; trad. fr. La Dialectique de la Raison, Paris, Gallimard, 1974. Première publication en 1944 sous le titre Philosophische Fragmente à New York. Il faut noter avec Hénaff que la traduction d’Aufklärung par Raison (avec majuscule) est à la fois pertinente et source de confusion. Les deux auteurs ont eu en vue un mouvement très ancien – aussi ancien que toute forme d’intelligence explicatrice et manipulatrice – qui déborde la conception moderne de la rationalité.

- On peut recommander la lecture de toute la seconde partie de l’ouvrage de M. Hénaff, Le Prix de la vérité. Le don, l’argent, la philosophie, Paris, Seuil, 2002 – partie riche en discussions anthropologiques novatrices, notamment le chap. 4 : « L’énigme du don réciproque cérémoniel » et le chap. 5 : « L’âge du sacrifice ».

- Rendue fameuse par l’étude de J.P. Vernant et M. Detienne, Les Ruses de l’intelligence. La métis des Grecs, Paris, Flammarion, 1974.

- K. Lorenz, L’Agression. Pour une histoire naturelle du mal, Paris, Champs-Flammarion, 1987 ; Trois essais sur le comportement animal et humain, Paris, Points-Seuil, 1974.

- F. De Waal, La Politique du chimpanzé, Paris, Le Rocher, 1987 ; De la réconciliation chez les primates, Paris, Flammarion, 2002 ; Primates et philosophes, Paris, Le Pommier, 2009.

- G. Anders, Nous fils d’Eichmann, Paris, Rivages, 2003 ; La Haine, Paris, Rivages, 2009.

- Notons au passage le souci constant chez Hénaff d’établir avec rigueur l’objet spécifique du débat sur une question donnée. Ainsi il l’a fait avec beaucoup de précision au sujet du concept de réciprocité (dans le chapitre 4 portant sur ce point dans le Don des philosophes ; dans le même ouvrage il propose une distinction capitale entre trois types de dons qu’il importe de ne pas confondre : le don réciproque cérémoniel, le don gracieux et le don solidaire).

- G. Canguilhem, Le Normal et le pathologique, Paris, PUF, 1966. p. 7.