« J’ai pris au sérieux les inventions des poètes »

Nerval, Aurélia.

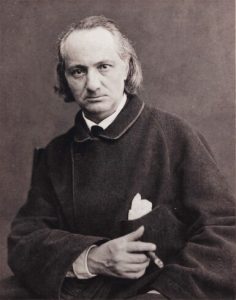

L’ouvrage de Yoann Loir nous offre une rencontre inouïe entre l’univers de Walter Benjamin et l’œuvre de Baudelaire. Ce beau livre, rare et puissant, déploie une réflexion particulièrement riche sur les « affinités électives », pour reprendre le mot de Goethe, entre le philosophe et le poète. Un drame se joue dans ces pages, nourri par la mémoire du philosophe et le souvenir du poème.

Pour Benjamin, la poésie de Baudelaire « ne fut pas un objet d’étude parmi d’autres mais le milieu dans lequel sa propre pensée et ses principaux concepts ont fermenté » (p. 9). Walter Benjamin consacra tout un pan de son œuvre à l’étude du poète français : Baudelaire, Le Paris du Seconde Empire chez Baudelaire, Sur quelques thèmes baudelairiens…La place de Baudelaire au sein de l’œuvre de Benjamin n’est absolument pas marginale, bien au contraire « l’inachèvement du Baudelaire en fait sûrement le Grand-Œuvre de Walter Benjamin » (p. 21). L’auteur prolonge le questionnement sur « l’inachèvement du Baudelaire » qui « en fait autant un palimpseste qu’un puzzle et invite à retrouver les affinités secrètes des fragments qui autorisent leur ajointement. » (p. 22).

Pour Benjamin, la poésie de Baudelaire « ne fut pas un objet d’étude parmi d’autres mais le milieu dans lequel sa propre pensée et ses principaux concepts ont fermenté » (p. 9). Walter Benjamin consacra tout un pan de son œuvre à l’étude du poète français : Baudelaire, Le Paris du Seconde Empire chez Baudelaire, Sur quelques thèmes baudelairiens…La place de Baudelaire au sein de l’œuvre de Benjamin n’est absolument pas marginale, bien au contraire « l’inachèvement du Baudelaire en fait sûrement le Grand-Œuvre de Walter Benjamin » (p. 21). L’auteur prolonge le questionnement sur « l’inachèvement du Baudelaire » qui « en fait autant un palimpseste qu’un puzzle et invite à retrouver les affinités secrètes des fragments qui autorisent leur ajointement. » (p. 22).

Dès 1915, Benjamin chercha à « libérer le poète d’une interprétation germanisante à l’excès » (page 7), en entreprenant un travail de traduction des Tableaux parisiens. Travaillant en profondeur les méandres du baudelairisme, Yoann Loir propose une étude des enjeux de l’écriture benjaminienne qui « a cherché à s’emparer du fétichisme propre aux temps modernes. » (p. 14). Dès l’Introduction, l’auteur explicite l’enjeu fondamental de sa démarche : « La critique benjaminienne mentionne à l’occasion comment le philosophe a pu affiner certains concepts au contact de la poésie de Baudelaire. Mais elle a généralement peu pris la mesure de cette découverte qui permet de rendre raison du bouleversement qui conduit au dernier effort spéculatif de Benjamin. » (p. 23). C’est donc ce « dernier effort » que l’ouvrage approfondira, comme un geste de célébration d’une pensée bouleversée par la puissance poétique, dans la mesure où Walter Benjamin a pleinement « relu sa philosophie à partir du poème baudelairien du Capital ».

« Notre plan reprend les grandes rubriques et articulations du livre en suivant cette courbe qui part de la Mort, point zéro du croisement des coordonnées de la première partie, pour rejoindre la Marchandise, qui occupe la même place dans le système de la troisième partie. La première partie met à nu l’armature allégorique de la modernité que Benjamin déchiffre à partir des motifs d’un érotisme mélancolique de la mort, transfiguration de l’impuissance de la société bourgeoise dans la Passion esthétique et chiffre du déclin de l’autre (« Séraphin et fétiche »). L’intention poétique de Baudelaire trouve sa légitimité dans un monde rigidifié, voué à la répétition du même. Comme le théâtre blanquiste de l’éternel retour et la doctrine nietzschéenne, sa théologie infernale expose le noyau mythique de l’histoire au XIXe siècle, au point de le faire éclater (« Constellation du désastre »). De ce contexte découle la posture héroïque du poète qui s’immerge en conspirateur dans la vie du Paris sous le Second Empire pour y puiser ses images dialectiques et donner forme à la modernité (« L’image de la modernité »). La seconde partie prend pour objet la marchandise comme allégorie et présente les Fleurs du mal comme le poème du Capital qui recueille les fragments de l’expérience de la société productrice de marchandises. Avec Baudelaire, la poésie s’empare de l’opacité et de l’ambiguïté des hiéroglyphes sociaux et transforme, par un surcroît de fétichisme, la marchandise en « objet poétique ». L’entrée en scène de cette dernière se fait avec les figures du flâneur qui offrent un abrégé de la dynamique de sa manifestation et de ses incarnations (« Le Flâneur »). La domination de la marchandise et le mouvement automatique de la valeur concurrencent l’allégoriste dans la dévalorisation du monde des choses, ravalé au rang de « magasin d’images et de signes » (« Le chiffre de la marchandise »). C’est finalement par une dialectique de l’oubli et de la mémoire que Baudelaire tente l’appropriation du fétiche et réconcilie les ressouvenirs allégoriques dans le jeu des correspondances (« L’objet poétique dans le schème de la remémoration »). » (p. 26-27).

Yoann Loir débute la Première partie de l’ouvrage par les « amours, dans la décrépitude de l’humanité », chantés par Baudelaire, rejoint dans ce chant par Benjamin qui voulût montrer « ce que la pénétration de l’allégorie dans l’érotisme dit du destin de la sociabilité en modernité » (p. 32). Les travaux que Benjamin consacra à Baudelaire, à la lumière de l’étude de Yoann Loir, nous permettent de comprendre la singularité de la sensibilité moderne, dont Baudelaire fut une incarnation sublime : « Comprendre la sensibilité moderne, c’est saisir l’entrelacement de la pure spiritualité du pôle séraphique (le Séraphin est parent de l’érotique des correspondances chez Balzac et Fourier) et du pôle fétichiste de l’identification avec la matière morte (dont le triomphe se célèbre chez Flaubert) » (p. 36). Autre nom de l’Idéal, le Séraphin « figure pour Benjamin le pôle spirituel de la sensibilité baudelairienne » (p. 37). Benjamin repéra chez Balzac l’expression la plus radicale du pôle séraphique, que Baudelaire mis en correspondance avec le pôle fétichiste pour, de ce dialogue terrible, enfanter le poème de la modernité. Les poèmes du Spleen donneront « les formules inaugurales du fétichisme en poésie » (p. 42). Ce triomphe, tout flaubertien, du fétichisme, se célèbre chez l’auteur des Fleurs du mal « d’une manière inégalée en littérature » (p. 43) comme l’expression du pouvoir érotique de la mort.

Yoann Loir débute la Première partie de l’ouvrage par les « amours, dans la décrépitude de l’humanité », chantés par Baudelaire, rejoint dans ce chant par Benjamin qui voulût montrer « ce que la pénétration de l’allégorie dans l’érotisme dit du destin de la sociabilité en modernité » (p. 32). Les travaux que Benjamin consacra à Baudelaire, à la lumière de l’étude de Yoann Loir, nous permettent de comprendre la singularité de la sensibilité moderne, dont Baudelaire fut une incarnation sublime : « Comprendre la sensibilité moderne, c’est saisir l’entrelacement de la pure spiritualité du pôle séraphique (le Séraphin est parent de l’érotique des correspondances chez Balzac et Fourier) et du pôle fétichiste de l’identification avec la matière morte (dont le triomphe se célèbre chez Flaubert) » (p. 36). Autre nom de l’Idéal, le Séraphin « figure pour Benjamin le pôle spirituel de la sensibilité baudelairienne » (p. 37). Benjamin repéra chez Balzac l’expression la plus radicale du pôle séraphique, que Baudelaire mis en correspondance avec le pôle fétichiste pour, de ce dialogue terrible, enfanter le poème de la modernité. Les poèmes du Spleen donneront « les formules inaugurales du fétichisme en poésie » (p. 42). Ce triomphe, tout flaubertien, du fétichisme, se célèbre chez l’auteur des Fleurs du mal « d’une manière inégalée en littérature » (p. 43) comme l’expression du pouvoir érotique de la mort.

La volupté ne se dit qu’en deçà – ou au-delà – de la morale, telle est la certitude de l’érotisme moderne au cœur du poème baudelairien, frappant d’inanité toute forme de salut par la sexualité. « Qu’importe l’éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l’infini de la jouissance ? » chante Baudelaire pour le « Mauvais vitrier ». Baudelaire scelle le pacte entre l’Eros mélancolique et la Mort. Selon Benjamin, le poème « A une passante » donne à voir le plus cruel renoncement à toute forme auratique d’amour : « Dans l’évocation de la crispation de l’ »extravagant » est indiqué l’affect où s’origine la psychologie du fétichiste, le « trouble sexuel qui peut envahir le solitaire » […] Le désir succombe au sex appeal de l’inorganique » (p. 91). L’amour du poète naît dans le deuil de la rencontre. Mais de quel deuil pourrait-il s’agir, puisque jamais le poète n’a possédé la passante ? Comme l’écrit Agamben, « la mélancolie offre le paradoxe d’une intention endeuillée qui précède et anticipe la perte de l’objet ». « Inconnue, anonyme et ne surgissant que pour s’évanouir, la passante est la figure parfaite de l’anticipation de la perte, appropriable en tant qu’objet par essence perdu » (p. 93). Le poète est alors sommé de saisir ce qui peut être sauvé au moment où tout semble perdu.

Baudelaire est le poète du désastre moderne, le Dante d’une époque déchue, « premier poète du mauvais temps » : comme le rappelle une note de la « Constellation du désastre », la liasse « Ennui, éternel retour » des Passages travaille l’absence d’influence des forces cosmiques sur les modernes : dans l’indifférence aux astres, reste « l’influence très intime et très mystérieuse que le temps qu’il fait exerce » sur eux et entretient « leurs conversations les plus vides » : « Rien n’ennuie autant l’homme ordinaire que le cosmos ». Nous pouvons rappeler ici le mot de Jules Barbey d’Aurevilly : « La Muse du Dante a rêveusement vu l’Enfer, celle des Fleurs du mal le respire d’une narine crispée comme celle du cheval qui hume l’obus ! L’une en vient, l’autre y va. »

Au sein de la modernité, une nouvelle expérience vient à poindre, relatée par Benjamin : l’expérience de la nouveauté, qui vient supplantée le désir d’éternité. La nouveauté, en laquelle les modernes cherchent désespérément leur salut. Baudelaire fut la conscience poétique de ce drame, de cette « éternité du transitoire », de ce « toujours nouveau » vainement recherché par les Modernes embourbés dans leur propre désir morbide de jouissance effrénée. Comme le remarquera Adorno dans ses Minima moralia, le « culte du nouveau et, par conséquent, l’idée de la modernité, est une révolte contre le fait qu’il n’y a plus rien de nouveau » et que nous sombrons dans l’ennui, dans la mélancolie la plus profonde du déjà-perdu avant que d’être possédé. La mélancolie est le mal des époques où le ciel est vide. Le poète est pris de terreur face à l’océan du monde voué à l’infini de la nouveauté. Le progrès devient alors catastrophique, au sens de Benjamin, dans la mesure où il nourrit la production de marchandises vouées à disparaître dans l’oubli avant même que d’être confiées aux consommateurs impuissants. La représentation de l’enfer du XIXe siècle culmine dans la construction d’un modèle du cosmos soumis au seul rythme de la répétition du même.

Face à la catastrophe du progrès, Benjamin observe le surgissant chez Baudelaire d’une pensée de l’éternel retour, annonçant les thèses plus tardives de Nietzsche et Blanqui : « A partir de prémisses distinctes, les auteurs se rencontrent dans le nœud problématique du Retour ; ils se croisent dans leurs tentatives de briser, sans jamais quitter son terrain, le cercle dans lequel les modernes se sont damnés » (p. 142). Nous assistons alors, à l’apogée du capitalisme, au retour de l’Antique face au cauchemar du Moderne. Les variantes de la doctrine de l’éternel retour vont enseigner à se passer de l’idéologie du progrès. Il s’agit de trouver des échappatoires à la vie moderne. « Avec l’idée d’éternel retour, le moderne tourne résolument le dos au nouveau pour retrouver des prolongements au présent, absents de l’avenir, dans la profondeur de l’antiquité » (p. 149). Le paganisme devient alors une ressource vivifiante face à la désolation du ciel vide, Dionysos faisant renaître l’éclat au fond des yeux et redonner vigueur et chaleur au cœur de l’hiver moderne. Pétillance des dieux des Brasseries de Montmartre ! La pensée de l’éternel retour apporte des couleurs à une période historique « peinte en grisaille » (Baudelaire, Section « Eternel retour », p. 537).

Au sein de la Modernité, le poète a un rôle éminent à jouer. Car c’est lorsque se défait ce que Hölderlin nommait « l’harmoniquement opposé », c’est-à-dire l’ajointement du ciel et de la terre, qu’il est nécessaire que la parole du poète dise « das Heilige », c’est-à-dire l’indemne, l’intègre, le sauf. Être en mesure de chanter ce qui peut être sauvé, telle est la tâche des poètes modernes, de ceux qui vivent dans la nuit sacrée de la modernité et qui doivent subir l’absence des dieux. La pensée de l’éternel retour permet au poète d’endurer cette absence et lui donne la force de transmettre aux autres hommes son espérance. L’héroïsme devient alors une caractéristique du poète : « S’étant lui-même chargé de recruter des héros dans une époque qui n’en contient plus, le poète finit par s’attribuer le rôle par défaut » (p. 205-206). Héros malgré eux, tels sont les poètes. Le « Chiffonnier » de Baudelaire est une figure héroïque, « sublime et ridicule, dont l’ivresse offre le témoignage des ambitions secrètes conservées. […] Chiffonnier ou poète […] Tous deux rêvent secrètement de renversement en tentant l’assemblage d’un monde nouveau à partir de ses fragments épars » (p. 218). L’errance, la titubation, mais aussi la danse de la ronde, fournissent alors le modèle qui s’oppose en tout point à la marche d’une humanité suivant la loi du progrès. « Le monde marche ! Pourquoi ne tournerait-il pas ? » s’écrit Rimbaud !

Un courage exceptionnel est requis pour faire face à la désolation de la Modernité. Tenir la pensée de l’éternel retour, voilà l’héroïsme ! Car tout nous incline à penser que nous nous acheminons vers une fin, non pas au sens d’un telos qui donnerait sens à l’Histoire, mais bien au sens d’un arrêt définitif. Face à cette prescience de l’arrêt synonyme de mort, il faut du courage pour croire fermement dans une renaissance et dans le retour d’un enchantement ! Benjamin résume en une formule l’idée directrice du tableau de la vie moderne : « pour vivre la modernité, il faut avoir un tempérament héroïque ». En un mot, être Balzac.

La Seconde partie de l’ouvrage débute par la figure du Flâneur. « Avoir le temps de voir et donner à voir ce qui passe à travers les changements incessants de la vie moderne, transposer dans la littérature le spectacle foisonnant de la ville et sa surabondance de signes sont les caractéristiques apparentes du flâneur. » (p. 240). Le Flâneur croit trouver à toute heure un asile dans une foule, à l’image de L’Homme des foules d’Edgar Poe, proche en cela du flâneur désabusé des « Sept Vieillards ». Le Flâneur tire sa jouissance de l’incognito. Il incarne un tempérament propice à la contemplation, se détachant assurément du modèle écrasant de la consommation. Flâner, c’est parfois ne jamais s’arrêter. C’est revenir sur ses pas, sans d’autre but que la promenade. C’est ne pas savoir, ne pas s’en tenir à un plan fixe. S’attarder. Tout cela fait du flâneur un héros des temps modernes. Son oisiveté est un défi lancé à la société, à l’industrie et au culte de l’utilité. « Dans la société dominée par la morale du travail et de la production, l’oisiveté brille par son immoralité » (p. 265). D’abord décriée pour son inutilité sociale, l’oisiveté finit par apparaître comme un luxe, comme le fantasme refoulé de la bourgeoisie : « La ressemblance de l’oisif avec Dieu montre que la sentence « le travail est l’honneur du citoyen » a commencé à perdre de sa validité. Le bourgeois commence à avoir honte de son travail. Il met de plus en plus sa fierté dans la seule possession. Mais le fainéant lui dispute ce délicieux sentiment. Car il s’adonne à l’oisiveté sans se soucier de savoir si ses moyens le lui permettent. » (Baudelaire, p. 935-937).

La Seconde partie de l’ouvrage débute par la figure du Flâneur. « Avoir le temps de voir et donner à voir ce qui passe à travers les changements incessants de la vie moderne, transposer dans la littérature le spectacle foisonnant de la ville et sa surabondance de signes sont les caractéristiques apparentes du flâneur. » (p. 240). Le Flâneur croit trouver à toute heure un asile dans une foule, à l’image de L’Homme des foules d’Edgar Poe, proche en cela du flâneur désabusé des « Sept Vieillards ». Le Flâneur tire sa jouissance de l’incognito. Il incarne un tempérament propice à la contemplation, se détachant assurément du modèle écrasant de la consommation. Flâner, c’est parfois ne jamais s’arrêter. C’est revenir sur ses pas, sans d’autre but que la promenade. C’est ne pas savoir, ne pas s’en tenir à un plan fixe. S’attarder. Tout cela fait du flâneur un héros des temps modernes. Son oisiveté est un défi lancé à la société, à l’industrie et au culte de l’utilité. « Dans la société dominée par la morale du travail et de la production, l’oisiveté brille par son immoralité » (p. 265). D’abord décriée pour son inutilité sociale, l’oisiveté finit par apparaître comme un luxe, comme le fantasme refoulé de la bourgeoisie : « La ressemblance de l’oisif avec Dieu montre que la sentence « le travail est l’honneur du citoyen » a commencé à perdre de sa validité. Le bourgeois commence à avoir honte de son travail. Il met de plus en plus sa fierté dans la seule possession. Mais le fainéant lui dispute ce délicieux sentiment. Car il s’adonne à l’oisiveté sans se soucier de savoir si ses moyens le lui permettent. » (Baudelaire, p. 935-937).

Baudelaire a eu le génie d’élever au rang de poésie la trivialité de l’âge du Capital. La marchandise, qui apparaît chez Marx avec ses « arguties théologiques », devient chez Baudelaire « objet poétique ». Dans le creuset des Fleurs du mal, la marchandise est véritablement métamorphosée en poetischer Gegenstand. Les fleurs privées d’âme figurent dans le titre du recueil pour exprimer l’intrication d’érotisme et de mort propre à la marchandise. Pour Baudelaire, il s’agira toujours de « trouver des échappatoires à la détresse moderne » (p. 317). Le poète assiste à la marchandisation intégrale des relations humaines et de toutes choses au sein du capitalisme, au point de pouvoir parler d’une prostitution universelle. La sorcellerie évocatoire de Baudelaire va se donner pour but de faire naître le sublime au cœur de ce bordel généralisé.

L’écriture déploie alors un « lyrisme paradoxal » (p. 339), capable de rendre compte de l’expérience vécue moderne, notamment en mettant en scène la destitution de la figure mythique du poète. Avec Baudelaire, le poète descend dans la rue, non pas sur une barricade mais dans le caniveau et dans les auberges mal famées, dans les humbles chaumières et les féériques palais bâtis dans les arrière-boutiques et les bouges d’opium. Avec Baudelaire, le poète ne distribue pas ses prophéties à la Tribune de l’Assemblée mais dans les kiosques de quartier. Il est le chantre du bec-de-gaz et le Rhapsode du boui-boui. Jouisseur, oisif, manipulateur, insupportable en un mot, mais adorable par son bon cœur épanché pour la Servante qui dort son sommeil sous une humble pelouse et ces petites vieilles qu’il se retient d’assommer, Catins égyptiennes d’un autre monde qu’il croise sur leurs chars misérables de Triomphe.

L’ouvrage s’attache ensuite à l’étude de l’objet poétique dans le schème de la remémoration. Le « Goût du néant » avoue la perte d’une « expérience à laquelle [le poète] a autrefois eu accès » (p. 357). « Le printemps adorable a perdu son odeur ! » La violence de l’allégorie va alors consister à imposer le souvenir de ce qui est mort : « En contraignant le passé à faire retour, elle interpelle les vivants depuis le royaume des morts. » (p. 379). Dans le Salon de 1859, Baudelaire décrit ce « rôle divin » de l’allégorie à partir de la sculpture : « Vous traversez une grande ville vieillie dans la civilisation, une de celles qui contiennent les archives les plus importantes de la vie universelle, et vos yeux sont tirés en haut, sursum, ad sidera ; car sur les places publiques, aux angles des carrefours, des personnages immobiles, plus grands que ceux qui passent à leurs pieds, vous racontent dans un langage muet les pompeuses légendes de la gloire, de la guerre, de la science et du martyre. Les uns montrent le ciel, où ils ont sans cesse aspirés ; les autres désignent le sol d’où ils se sont élancés. Ils agitent ou contemplent ce qui fut la passion de leur vie et qui en est devenue l’emblème ; un outil, une épée, un livre, une torche, vitaï lampada ! Fussiez-vous le plus insouciant des hommes, le plus malheureux ou le plus vil, mendiant ou banquier, le fantôme de pierre s’empare de vous pendant quelques minutes, et vous commande, au nom du passé, de penser aux choses qui ne sont pas de la terre. » De même que la statue du Commandeur s’impose à Don Juan, la sculpture allégorique « se met en travers du chemin du passant » et invite l’éternité dans le monde moderne du passage. « Baudelaire a pu rencontrer cette expérience chez Gautier ou chez Poe, où la porosité entre vie et mort est telle que les vivants veulent en finir alors que les morts, ne pouvant en finir, hantent perpétuellement les vivants. » (p. 380).

Nous citerons pour terminer ces quelques lignes de la Conclusion de l’ouvrage : « Une aura enveloppe encore le Baudelaire de Benjamin : non pas la lumière d’un soleil qui se lève, mais le rayonnement crépusculaire d’un astre depuis longtemps disparu, mort dans le ciel du Second Empire, et qui commence tout juste à parvenir jusqu’à nous. » (p. 412).