Faire du développement personnel à l’aide des grands philosophes ?

Depuis plusieurs années, on voit fleurir des livres ayant trait au développement personnel. Ils sont censés apporter une aide sur le plan psychologique et social ; gérer son stress, nouer des relations, valoriser son potentiel etc. En clair, il s’agit d’aider les gens à « réussir leur vie ». Ces livres ne portent donc pas sur la psychologie, ses écoles et ses travaux, mais proposent des réponses pratiques aux diverses formes de mal-être. On peut relier l’existence de ces ouvrages et l’intérêt qu’ils suscitent à la pratique du coaching et autres stages d’entreprises dédiées à l’amélioration du bien-être personnel et collectif. Les philosophes ont toujours porté un regard critique sur ces ouvrages présentant des solutions miracles à l’éminent problème du bonheur. En effet, le bonheur est avant tout pour le philosophe un problème, une énigme qu’il s’agit de penser. Ajoutons à cela un soupçon évident de mercantilisme quant à la finalité de tels livres (ne s’agit-il pas de faire de la détresse morale un fonds de commerce ?) et on aura compris pourquoi le philosophe s’en tient à l’écart.

Pourtant, chacun sait plus ou moins que la philosophie ne se contente pas d’élaborer des théories sur le monde, mais propose aussi des sagesses de vie. L’épicurisme, le stoïcisme, pour ne citer qu’eux, font une part essentielle à la recherche de la vie bonne et heureuse. Spinoza – dont il sera question – le plus géomètre de tous nos philosophes, n’a-t-il pas accordé la place centrale à la recherche du Souverain Bien, et n’a-t-il pas donné le nom d’Éthique à son ouvrage le plus important ? Au fond, la philosophie contemporaine, en tombant dans un travers théorique et historiciste, n’a-t-elle pas oublié d’apprendre aux hommes à être heureux ? Dans cette mesure, pourquoi ne pas envisager de montrer, non pas tant la théorie des philosophes, mais la manière dont elle peut s’appliquer concrètement dans nos vies ? Pourquoi ne pas faire du développement personnel en s’aidant des grandes sagesses ?

La maison d’édition Eyrolles a franchi le pas et lancé la collection « Vivre en philosophie ». Ces ouvrages sont conçus comme des modes d’emploi permettant d’appliquer la philosophie des grands auteurs dans notre vie quotidienne.

Chaque livre de la collection part d’un problème existentiel, puis l’analyse et propose des solutions, en s’appuyant sur la philosophie d’un auteur. A la fin de chaque chapitre, plusieurs conseils pour appliquer les thèses des penseurs, sous forme de « questions vitales » ou de « philo-action ».

Cinq volumes ont paru jusqu’ici. En les ouvrant, nous nous demandions si ces livres seraient de simples manuels de motivation personnelle ou bien des introductions valables aux auteurs. Nous nous intéresserons à deux d’entre eux : Être heureux avec Spinoza et Lâcher prise avec Schopenhauer 1.

1) La pensée de Spinoza au service du bonheur : de la jungle des affects à l’amour intellectuel du Dieu-nature

Balthasar Thomass, agrégé de philosophie, a rédigé Être heureux avec Spinoza. Une méthode efficace pour enfin être heureux ? C’est ce que nous allons regarder de plus près.

Les livres de cette collection suivent un plan en quatre parties, pensé selon la logique suivante :

On commence par dégager nos problèmes (les symptômes et leur diagnostic), pour ensuite les penser avec l’appareil théorique du philosophe (les clés pour comprendre), puis on met en place des techniques pour remédier à ces problèmes (les moyens d’agir), et enfin on couronne le tout par une vision renouvelée du réel (une vision du sens de l’existence).

Si cette progression peut tout à fait faire sens, elle pose néanmoins problème pour Spinoza, car précisément le philosophe a une démarche inverse dans l’Éthique. Il s’agit d’abord de penser la totalité, Dieu, pour ensuite comprendre les mécanismes de l’esprit et du corps, puis des affects et de la servitude qu’ils engendrent, pour enfin dégager les moyens d’atteindre la béatitude. Mais passons sur ce point, et entrons dans le contenu même de l’ouvrage.

La première partie, donc, a pour tâche de cerner notre maladie. De quoi souffrons-nous ? La médecine ne peut guérir que si elle identifie correctement la maladie. Cette partie a pour titre « Dans la jungle affective ». Il s’agit pour l’auteur de montrer en quoi chez Spinoza la réalité humaine est une réalité affective. Nous vivons et agissons en tant qu’êtres soumis à des affects.

Quelqu’un qui a lu l’Éthique, et souffert de l’aridité conceptuelle dans laquelle nous plonge ses deux premières parties, ne manquera pas d’être surpris en entendant de prime abord parler d’amour. C’est l’amour et ses tourments qui est choisi par Thomass pour introduire Spinoza. Choix intellectuellement discutable, mais générant un intérêt pour la lecture de Spinoza (ou de ce livre ?) bien plus immédiat chez un lecteur non préparé.

Nous voici immédiatement averti que l’amour dirige nos vies et que ce que nous aimons nous définit. Les préjugés sont abattus (on n’aime pas les choses pour ce qu’elles sont mais pour ce qu’elles nous font), en référence à ce que dit Spinoza de l’amour, à savoir qu’il est provoqué par la joie que nous éprouvons et que nous attribuons à une cause. L’autre n’est donc pas cause de l’amour, mais c’est nos affects seuls qui sont ici responsables (d’où l’intérêt de les connaître).

Ceci dit, il aurait été – me semble-t-il – important de rappeler que ce que nous fait une chose dépend de sa nature, même si effectivement l’imagination d’une chose révèle plus l’état de notre corps que cette chose elle-même, qui n’est connaissable adéquatement que par la raison. L’auteur semble s’en souvenir quand il décrit que dans l’amour, certaines personnes nous conviennent et d’autres non.

De l’amour on passe ensuite au désir, (ce qui n’est pas dans la logique de Spinoza mais encore une fois, sans doute plus agréable et stimulant pour un lecteur non averti). La thèse du désir comme essence de l’homme est bien exposée, et ses enjeux tout de suite montrés. Le désir est bel et bien la force même de notre existence, il n’est pas manque mais au contraire affirmation de notre réalité. On a donc besoin de désirer, mais ce désir mal compris, perturbée par l’imagination trompeuse, est une passion qui pousse l’homme à l’erreur envers soi et les autres. Il faut donc connaître le mécanisme des désirs, la nécessité de la nature.

Dans la seconde partie, intitulée « L’amour de la nécessité », la plus longue de l’ouvrage, il s’agit de se concentrer sur l’idée que nous sommes des parties d’une nature qui est déterminée. Pour commencer avec quelque chose d’attrayant, l’auteur aborde d’emblée l’illusion religieuse. Les religions aliènent l’homme en le faisant culpabiliser pour ses fautes, le terrifient à l’idée d’une vie future où il risquera d’être sanctionné. En clair, les religions cultivent l’illusion du libre-arbitre, dont l’homme se retrouve chargé avec angoisse.

On croirait tout de même lire un peu plus du Nietzsche que du Spinoza. Ce n’est pas tant – encore une fois, me semble-t-il – l’idée fausse du libre-arbitre que Spinoza critique dans la religion, que l’impossibilité dans lesquelles les superstitions mettent l’homme de comprendre adéquatement la nature. Mais l’essentiel est néanmoins de faire apercevoir en quoi Spinoza critique d’une part la superstition, d’autre part le libre-arbitre.

Pour Spinoza, il n’y a pas de libre-arbitre, la thèse est très connue et l’auteur s’y attarde avec raison. Thomass invoque même les découvertes de la neurobiologie au secours de Spinoza. Le problème de l’homme n’est donc pas la faiblesse de la volonté face à la puissance du désir, car il n’y a pas de volonté libre. Mais le problème est la faiblesse du bon désir, par manque d’une idée plus forte et claire de ce qu’il faut faire. Il ne faut donc pas réprimer ses désirs, mais se faire une idée plus claire de ce que l’on désire et de ce qu’il y a de bon dans nos désirs, et trouver l’environnement adéquat à leur réalisation.

La connaissance de la nécessité des choses nous libère, en outre, du regret, du mal, de l’angoisse du choix, et nous invite à la joie d’être soi.

La troisième partie, Transformer nos passions, montre comment faire de ses passions un outil pour la joie, et comment en faire ultimement des actions.

Il ne s’agit pas de se plier à une morale qui énoncerait un bien absolu. Le Bien n’est pas un absolu qu’il faudrait viser, mais est bon ce qui nous est utile. Thomass affirme ainsi : « Pour Spinoza la différence entre le Bien et le Mal n’est certes qu’un jugement subjectif, et non une propriété réelle des choses » 2.

Il est cependant important de ne pas faire de Spinoza un simple relativiste (est bon ce qui me paraît tel). La confusion – que ne fait certainement pas l’auteur – pourrait arriver. Si le bien est indiscutablement l’utile pour Spinoza, certaines choses sont objectivement utiles pour l’homme, conformément à sa nature. La connaissance de Dieu est le Souverain Bien, et ce bien n’est pas juste tel pour l’un et pas pour l’autre, il n’est pas simplement subjectif.

Comment, maintenant, combattre ce qui nous affaiblit ? Non pas en combattant nos désirs, mais en désirant mieux. C’est par une passion joyeuse que nous ferons cesser les passions tristes, et c’est par la connaissance adéquate, qui n’est pas un affect, que nous sortirons du régime des affects pour nous installer dans celui de la raison.

Cela ne peut néanmoins s’effectuer seul, et la société, que l’auteur semble assimiler chez Spinoza à un égoïsme bien compris (la recherche de notre bonheur privé nous fait comprendre qu’on a besoin des autres pour y parvenir), est le lieu où l’homme peut déployer toute sa puissance d’agir, se réaliser et atteindre la joie.

Pour finir, la dernière partie, la plus courte, expose l’ontologie de Spinoza, et porte pour titre Dieu au-delà des religions. Dieu n’est pas un être personnel et bienveillant, mais il n’est rien d’autre que la nature à laquelle nous participons. Aimer Dieu n’est rien d’autre qu’aimer la vie et son déploiement nécessaire. Et l’aimer d’un amour intellectuel. Celui-ci se manifeste dans le troisième genre de connaissance, compris ici comme « la saisie intuitive de la singularité de toute chose ».

Pour faire approcher ce qu’entend Spinoza par connaissance intuitive, l’auteur a recours à l’expérience esthétique, ce qui a l’effet évident d’être séduisant. Pourtant, si on se reporte à la définition de l’Éthique, Spinoza dit que le troisième genre de connaissance « procède de la connaissance adéquate de l’essence formelle de certains attributs de Dieu vers la connaissance adéquate de l’essence des choses ». La connaissance intuitive n’est pas directement connaissance du singulier, elle n’abolit pas l’universel, mais elle saisit toute chose directement dans son universalité et sa nécessité. La connaissance intuitive a lieu dans les mathématiques (c’est même l’exemple que prend Spinoza) et celles-ci sont le royaume de l’universel. En outre, l’expérience esthétique est assez critiquée par Spinoza, notamment lorsqu’il explique que la musique a fait perdre la raison aux hommes, en leur faisant supposer un ordre divin là où il n’y a qu’affects… « l’harmonie […] a fait perdre la tête aux hommes, qui en sont venus à croire que Dieu trouve aussi du charme à l’harmonie. » (Éthique, appendice de la 1ère partie). Mais il est tout à fait exact, par contre, que la connaissance intuitive a pour objet les choses mêmes, et non des concepts abstraits.

La connaissance de Dieu nous fait également envisager notre propre éternité, nous fait vivre des moments d’éternité. C’est sur cette expérience de l’éternité, que l’esprit porte en lui, que l’auteur achève son livre, non sans rappeler la dernière pensée de l’Éthique qui, c’est regrettable, se voit tronquée d’une bonne partie, en raison d’une erreur d’édition, ce qui la rend incompréhensible.

2) La pratique du spinozisme au quotidien

J’ai insisté jusqu’ici sur la manière dont Thomass exposait la philosophie de Spinoza dans la perspective du bonheur, en ajoutant quelques remarques sur son interprétation du texte. Mais il faut rappeler que le but de l’ouvrage n’est pas de pénétrer dans les difficultés de la pensée de Spinoza, en soulignant les diverses interprétations possibles. Il s’agit ni plus ni moins d’insérer concrètement du Spinoza dans notre vie pour appliquer sa philosophie et être heureux.

Pour passer du théorique au vital, des « questions vitales » et des « philo actions » ponctuent la progression. Les questions vitales renvoient le lecteur à son expérience privée. Elles témoignent de la capacité de l’auteur à insérer les concepts dans l’expérience quotidienne. Cette qualité se manifeste d’ailleurs tout au long du livre, grâce aux nombreux exemples que prend Thomass pour expliquer Spinoza. Je prends un exemple : « Pensez aux choses et aux évènements que vous désirez le plus. Que voulez-vous devenir à travers ces choses ? Visualisez la personne que vous seriez si vous aviez ce que vous désirez, puis visualisez la personne que vous seriez si vous n’aviez au contraire pas besoin de ces choses-là » 3. Cette mise en situation fait assez bien comprendre en quoi nous sommes mus par le désir, tout en faisant réfléchir sur la valeur de ce dernier.

Pour ce qui est des « philo actions », là je dois dire que je suis plus sceptique. Il s’agit en quelque sorte de petits exercices pratiques à effectuer, et on peut se demander, là, si on est bien dans la philo, ou si on participe à une expérience de psychothérapie. Je prends un exemple : « Faites d’abord une liste des choses que vous croyez les plus importantes pour vous, les plus valorisantes, les plus satisfaisantes. Puis, pendant une semaine, réglez l’alarme de votre téléphone portable à des heures aléatoires de la journée – trois ou quatre fois par jour. Quand l’alarme sonne, notez comment vous vous sentez à ce moment là… ». L’objectif est de voir si lorsqu’on est joyeux, cela correspond avec la liste.

Le procédé est d’une part discutable. On peut souffrir en tentant de parvenir à un but que l’on atteindra un jour, et être heureux pour des raisons très banales, sans que pour autant on puisse en conclure qu’il faille changer nos objectifs. Mais surtout, on glisse ici dans ce qui n’est rien d’autre que l’obéissance à une recommandation. Ce n’est plus de la philosophie, c’est du coaching. La distance que le philosophe établit avec le monde, qu’on lui reproche car on ne voit plus l’aspect pratique et directement utilitaire, est pourtant l’indispensable condition de la pensée et de sa liberté.

Plus généralement, ce qui m’a gêné dans cet ouvrage, c’est la manière d’aborder Spinoza lui-même. On ne peut contester les compétences techniques et littéraires de l’auteur, mais c’est l’intention et l’esprit qui posent, à mon sens, problème. Spinoza est en effet, il faut le dire, exposé dogmatiquement. Nulle part, dans l’ouvrage, n’apparaît un soupçon de recul quant à la pensée de ce philosophe. La clarté de l’œuvre et la chaleur de ses exemples masquent au fond la difficulté de la pensée et les problèmes qu’elle pose. Or, lire un auteur, ce n’est jamais se demander en premier lieu comment on va l’utiliser, mais c’est d’abord se demander si, oui ou non, il dit vrai. La philosophie existe partout où est possible le questionnement, la réflexion critique, et la mise à distance de ce qui est présenté comme vrai. C’est en cela qu’elle n’est pas du coaching. Celui-ci cherche l’efficacité. Celle-là cherche d’abord la vérité.

Je préfère de bien loin cette courte remarque de Bernard Pautrat, qui après avoir livré une remarquable traduction de l’Éthique, se contente de dire au lecteur, en quatrième de couverture :

« Le livre que tu tiens prétend faire ton bonheur, par la seule vertu de la mathématique : à toi de voir, lecteur, si peu ou prou il y parvient ».

Conclusion

Cette œuvre constitue un bon aperçu de la philosophie de Spinoza, et a la vertu de la placer sur le terrain de l’expérience contemporaine. En outre, elle permet de rappeler que la philosophie n’est pas que spéculation, mais qu’elle vise aussi à la sagesse dans sa dimension pratique. Néanmoins, on y trouve une interprétation par endroit discutable de Spinoza. Ce dernier tend en effet à être plutôt pensé comme un philosophe matérialiste, voire hédoniste, ce qui fait oublier quelque peu le sens de son rationalisme. Enfin, l’aspect « coaching » du livre est responsable de la nature dogmatique de l’exposé, ce qui empêche la mise à distance salutaire pour la pensée. (T.C.)

Une sérénité nihiliste

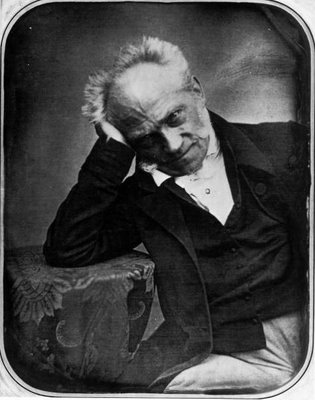

La philosophie de Schopenhauer semble à l’opposé de la sagesse et de la sérénité. L’auteur du Monde comme volonté et comme représentation ne paraît défendre que des thèses négatives, pessimistes, et pour tout dire déprimantes. Dans son grand livre, Schopenhauer montre en effet successivement que l’existence du monde est dénuée de finalité ; que le monde tel que nous nous le représentons est illusoire ; que la contemplation esthétique ne produit qu’un bref apaisement de nos passions violentes et malsaines ; enfin que l’aboutissement de la sagesse est de reconnaître le néant du monde et de s’en détacher complètement. Céline Belloq a pourtant su montrer que cette vision nihiliste du monde va de pair avec la recherche d’une sagesse, identifiée au “lâcher prise”.

La pratique du lâcher-prise, issue du bouddhisme zen, consiste à reconnaître le caractère non-substantiel de nos représentations. Elle passe par une acceptation du monde tel qu’il est, fluide, impermanent, donc par un détachement vis-à-vis de nos désirs de possession et de domination. Le lâcher prise n’est pourtant pas refus du monde, refus qui ne serait que l’expression d’une frustration, mais acceptation résolue, sereine.

Céline Belloq propose ainsi une lecture originale du Monde comme volonté et comme représentation : non pas un prêche pessimiste, ni une esthétique contemplative, ni une métaphysique du vouloir, mais une voie de sagesse.

Comment la doctrine schopenhauerienne peut-elle mener à la sérénité ?

C. Belloq montre que la découverte de la sagesse passe par la reconnaissance du néant de l’existence. Une fois que nous aurons appris à nous détacher des réalités passagères de ce monde, nous serons délivrés de nos souffrances. La première chose à faire est de cesser de prendre le monde au sérieux :

« Ainsi Schopenhauer nous montre le chemin de la thérapie la plus salutaire et jubilatoire qui soit : la dérision. Et quelle meilleure manière de “lâcher-prise” que d’apprendre à ne plus prendre au sérieux, ni soi-même, ni ses souffrances, ni ses angoisses ? » 4

Si le monde n’est que néant, il ne vaut pas la peine de s’y attacher. Si la vie n’est qu’une tragi-comédie, il ne faut pas avoir peur de la mort ni déplorer sans fin nos malheurs. La thérapie pessimiste reviendrait moins cher que la consommation d’anxiolytiques…

C. Belloq explique très bien les passages célèbres consacrés aux illusions engendrées par la sexualité : celle-ci n’existe pas au profit de l’individu mais de la reproduction de l’espèce. La parade amoureuse, sous ses allures de jeu plaisant, remplit une fonction biologique, et même métaphysique, des plus sérieuses :

« Les jeux sensuels de découverte du corps de l’autre sont au fond un travail d’exploration destiné à confirmer inconsciemment, instinctivement, l’union adéquate des futurs parents. L’amour n’est pas cet aveuglement, cette ivresse du désir, qui nous masque les défauts de l’autre. Bien au contraire, tous ses défauts comme ses qualités sont l’objet d’une inspection minutieuse. Nous la menons sans avoir toujours conscience du but que nous poursuivons. Que l’on se rappelle les paroles de Brigitte Bardot au début du Mépris : “et mes chevilles, tu les aimes mes chevilles, et les genoux, tu les aimes, mes genoux…”. Ce qui apparaît aux amants sous la forme d’un jeu amoureux cache en fait un autre projet, celui de la sélection. Les amants vont ainsi se scruter, se jauger, se juger sans aucune indulgence, afin que la Nature fasse son choix. » 5

C’est Clément Rosset qui raconte avoir désespéré, quand il était adolescent, une jeune fille en lui exposant impitoyablement toutes les thèses de Schopenhauer sur l’amour…

Pour le pessimiste de Francfort, le rapport à autrui est intrinsèquement conflictuel. Nous ne sommes que des émanations d’un vouloir-vivre qui souffre de lui-même et qui tend pourtant à se reproduire. Nous nous heurtons aux autres, qui sont eux aussi en proie à ce désir de vivre. La vie sociale apparaît comme une guerre larvée, mené par des individus méchants, faibles et avant tout malades :

« Le moindre incident dans nos vies est prétexte au combat : une discussion à table, une réunion, un échange autour de la machine à café entre collègues, un jeu de société, un match, un corps-à-corps…

Comment en finir avec cette façon d’être avec les autres, si eux s’y complaisent ? La seule manière de nous en défaire ne serait-elle pas de nous isoler, de cesser de fréquenter nos semblables ? Si nous sommes les premiers à lâcher prise, les autres ne risquent-ils pas d’y voir le signe de leur triomphe, de nous exclure comme des faibles, des vaincus, des “has been” ? Craindre cela implique de ne pas voir que la paix conquise est la seule véritable force dont nous avons besoin. Or cette paix repose sur le fait de nous détacher des opinions d’autrui sur nous. Qu’importe en effet l’opinion du malade, qui nous reproche de ne pas être aussi intoxiqués que lui, si guérir est le seul véritable but ? » 6

Il paraît impossible de nous défaire du vouloir-vivre, puisque celui-ci constitue le noyau dur de notre individualité. Notre personnalité n’évolue pas fondamentalement. Si nous retrouvons un ami après l’avoir perdu de vue pendant trente ans, nous découvrirons qu’il n’a pas foncièrement changé. C’est la thèse de l’immuabilité du caractère en soi de l’individu.

« Mais au fond, ne reste-t-il pas dans nos actions d’adulte quelque chose de nos actions d’enfant : une confiance parfois débordante, une envie de faire rire tout le monde avec une bêtise, un besoin de consolation gigantesque, un désir d’exploration d’un univers inconnu, féérique ? Ce “quelque chose” si difficile à nommer est le coeur même de notre individualité, le point par lequel elle se régénère, redevient, se reforme, se renouvelle au cours de notre vie. […] Cette force de renouvellement de soi-même est déjà là au fond de nous, impérissable, hors d’atteinte du temps. Elle continuera son oeuvre quand notre individualité, qui pour nous se résume à x années de vie, sera tombée dans les limbes de l’oubli, pour revenir en ayant perdu conscience de cette “vie antérieure” dans un recommencement éternel. » 7

Prisonnier de soi-même, prisonnier des illusions du vouloir, prisonnier d’un temps qui ne passe pas réellement, l’individu paraît donc condamné à souffrir à perpétuité. C. Belloq montre comment l’attitude du lâcher-prise peut nous sortir de cette situation étouffante, car cette attitude est à l’opposé de la soumission à un vouloir-vivre qui, lui, ne lâche jamais ses proies. Il convient d’abord de reconnaître la vacuité de ce que nous tenions pour le plus réel : nos désirs, nos représentations, nos passions, ce monde lui-même.

Penser le réel autrement est un préalable à être autrement : « un traitement par le vide qui nous permet d’être autrement» 8. Autrement qu’être, dans l’impermanence…

Lâcher prise et entêtement

Ce parcours dans l’oeuvre de Schopenhauer est tout à fait convaincant, à l’intérieur de ses limites -qui sont étroites. En effet, C. Belloq se réfère presque exclusivement au quatrième livre du Monde et à ses suppléments. Quelques citations sont extraites des Parerga et paralipomena et des Aphorismes sur la sagesse dans la vie. En revanche, rien sur le premier livre du Monde, presque rien sur les deuxième et troisième livres. Un lecteur qui découvrirait Schopenhauer serait bien surpris de constater que la théorie de la négation du vouloir-vivre n’intervient que dans les dernières pages du livre.

C. Belloq propose donc une lecture très partielle de Schopenhauer, s’en tenant en fait aux thèses les plus spectaculaires. Les conseils de philo-action sont dans cette veine. Certains sont pertinents, en ce qu’ils nous incitent à expérimenter réellement ce que Schopenhauer propose :

« I. Faites l’expérience suivante : imaginez que vous êtes affublé d’une volonté impossible, impérieuse, compulsive, contradictoire (par exemple vouloir aider les autres à être heureux malgré eux, posséder sexuellement tous les corps…). La difficulté, la répétition des échecs et les exigences infinies auxquelles vous êtes livré ne finiraient-elle pas par vous arracher un cri de lassitude : “Stop, je ne veux plus vouloir” ? Si vous avez réussi à vous mettre dans la peau de ce personnage, vous venez de frôler en pensée ce que serait cette décision de nier le vouloir-vivre une bonne fois pour toutes… » 9

L’auteur nous propose de mettre en oeuvre le lâcher prise comme suit : « Décidez, pendant une semaine, de ne plus mener les vieux combats de l’ego […] Faites un bilan en fin de semaine : y avez-vous vraiment perdu, en “estime de soi” ? » 10 Le reproche qu’on peut faire à ce genre de conseils, en eux-mêmes pertinents, est d’être redondant par rapport au texte du Monde -comme s’il fallait reformuler les thèses de l’auteur sous formes de recettes pour gens pressés… C’est laisser croire qu’il y aurait d’abord la théorie, puis son application, séparation ruineuse philosophiquement.

Face à un afflux de pensées douloureuses et brouillonnes, C. Belloq conseille de laisser les pensées se dissiper, « une fois que vous avez reconnu leur inconsistance. Goûtez l’effet lénifiant de la méditation » 11. De même, l’écoute d’une musique nous permet de nous détendre, de nous apaiser intérieurement. Autrement dit, dans le langage de la médecine moliéresque : « Par la douceur exhilarante de l’harmonie, adoucissons, lénifions et accoisons l’aigreur de ses esprits… » 12

Les bienfaits de la contemplation sont vantés en ces termes : « Laissez votre conscience devenir une conscience vague, globale et sentez comme cela est source de paix véritable. Multipliez ces moments » 13.

Inutile de proposer plus de citations : nous avons quitté Schopenhauer pour nous retrouver en pleine spiritualité New Age ! C’est la séance de méditation transcendantale, sur fond de mélopées et de sitar !

Dans le meilleur des cas, ces “philo-actions” sont une bonne paraphrase des textes ; dans le pire, des mauvaises interprétations ou des contresens. On peut le montrer facilement dans le cas de Schopenhauer, pour voir tout ce qui distingue sa philosophie de ces spiritualités syncrétiques.

Tout le monde sait que la vie de Schopenhauer est en contradiction avec les valeurs qu’il défendait : le défenseur de la pitié, de la pauvreté et de l’humilité était un rentier égoïste, jaloux du succès de Hegel, avide de gloire et misogyne. La vie de Schopenhauer ne porte pas de trace de son supposé bouddhisme.

Il y a plus encore : la pratique philosophique de Schopenhauer était elle-même aux antipodes de l’attitude de lâcher prise.

Nietzsche l’a très bien mis en lumière, y reconnaissant la plus grande qualité de son “éducateur” adulé puis renié. Schopenhauer faisait non seulement preuve de probité et d’indépendance d’esprit, mais aussi d’une fermeté inébranlable, d’un endurcissement à la tâche qui lui donnaient le courage de suivre jusqu’au bout les conséquences de ses thèses, et même de défendre celles-ci avec un acharnement, dit Nietzsche, qui confinait à l’absurde, à la bêtise !

« … comme s’il y était contraint par la loi de la pesanteur, il marche devant lui, sûr et agile, poussé par une nécessité. Celui qui a jamais senti ce que cela veut dire, à notre époque d’humanité niaise, de trouver une fois un être naturel, d’un seul jet, suspendu dans ses propres gonds, un être sans entraves et sans préjugés, celui-ci comprendra le bonheur et l’étonnement qui s’emparèrent de moi lorsque j’eus trouvé Schopenhauer » 14.

Chez le pessimiste de Francfort, la défense théorique du lâcher prise coexiste avec son contraire, à savoir une pratique philosophique qui suit jusqu’au bout une logique. C’est cela que le livre de Céline Belloq ne peut pas faire apparaître. Son propos est intéressant, séduisant mais unilatéral. L’entêtement schopenhauerien est bien loin de la mentalité émolliente du New Age : Schopenhauer ne transmet pas tant un message d’apaisement et d’annihilation du vouloir qu’un désir féroce de faire la lumière sur la réalité dans son ensemble. Ne pas nier le vouloir mais le “sublimer” dans une volonté impérieuse de comprendre. C’est cette exigence qui est libératrice, plus que toute considération sur le néant de la vie. (N.R.)

Philosophie et coaching

Ces livres sont un bon exemple de la « prolifération des recettes pour mieux vivre, des techniques de gestion de soi (psychologie populaire) » 15. Le label “philosophie” devient lui-même un argument marketing, un “plus produit” attractif. Trouvé sur un site de voyages de luxe -qui nous promet “Vitalité, Vibration, Vivacité” – ce développement sur la crise existentielle : « Cette transition, qui peut survenir à n’importe quel âge, peut sonner la fin du parcours et entraîner un retrait des affaires. / Mais elle peut aussi donner lieu à une profonde prise de conscience aboutissant à un formidable regain d’énergie et à une nouvelle soif d’entreprendre, le tout assorti d’une créativité décuplée ».

Telle entreprise américaine propose, à partir de Schopenhauer, « a continuing series of exercises imagined to boost your creativity ».

A vrai dire, il est sans doute moins inquiétant de voir des “concepteurs” marketing ou des coachs recourir à un ersatz de philosophie 16, que de voir la philosophie parée des allures séduisantes du coaching… Or, c’est bien ce que font les livres de cette collection. Dans ce genre, ils sont certainement ce qui se fait de mieux. Il faut les lire avec d’autant plus de circonspection. Il est certes appréciable que ces livres refusent d’en rester à un commentaire universitaire, érudit et historique et se demandent ce que c’est que de vivre en schopenhauerien ou en spinoziste. C’est au prix d’une réduction de la philosophie à un bréviaire pour hommes d’action. Les penseurs ne sont convoqués que pour nous aider à agir et nous comporter d’une façon prédéfinie, ceci à l’opposé de toute découverte réelle. Ces livres, sous une forme certes élaborée, promettent plus ou moins des résultats certains, obtenus facilement et flattent de ce fait le lecteur impatient.

La psychologie philosophique

Avec Céline Belloq, nous avons le coaching soft, “psychologique”, new age et “zen” ; avec Balthasar Thomass, le coaching “comportementaliste”, dirigiste et volontariste.

Le mode d’emploi proposé par la collection pourrait facilement se décliner en formation intensive à la sagesse, avec un programme d’ascèse pour une durée déterminée, une, deux ou quatre semaines.

Le matin, une infusion de Spinoza, pour être heureux en acceptant la nécessité des choses (se lever, aller travailler). En arrivant au travail, une dose de Heidegger, pour être authentiquement soi-même à l’heure de planifier sa journée. En fin d’après-midi, une piqûre de Schopenhauer pour lâcher-prise : ne pas s’acharner avec des collègues incompétents et des supérieurs bornés. Enfin, pour le soir, une bonne injection de Nietzsche pour s’affirmer en famille ou en afterwork. A intervalles réguliers, un rappel de Sartre pour être libre.

Pour personnaliser davantage la formation, on peut même imaginer une application iphone, qui vous enverrait à heures définies des philo-actions. “Bip ! 11h30 : Arrêtez de tout vouloir diriger… Bip ! 15h02 : Agissez spontanément… Bip ! 16h37 : L’heure de faire le vide en vous…”

C. Belloq et B. Thomass mettent la philosophie au service de buts et de valeurs qui sont acceptés sans plus de discussion.

Lorsque Schopenhauer dit : on ne doit pas attendre du philosophe des raisons de vivre, il refuse justement cette soumission du penseur à des fins prédéterminées. Comme le dit un personnage du film Princess Bride 17, «la vie n’a pas de sens, votre altesse. Celui qui prétend le contraire essaie de vous vendre quelque chose».

Le coach apporte des solutions, propose son savoir-faire, son expertise, tandis que le philosophe n’est pas là d’abord pour rassurer. Il ne peut pas parler ce sabir aseptisé du management, de la spiritualité et de la rentabilité. On ne s’étonnera pas que ces livres, avec toutes leurs qualités indéniables, aient au fond quelque chose de kitsch.

C. Belloq et B. Thomass présentent la philosophie comme une psychologie pragmatique. Ce serait le reproche principal à leur faire.

La philosophie ne peut pas se réduire à cela. Si une philosophie réfléchit sur les facultés et le fonctionnement de l’esprit, une psychologie digne de ce nom « ne se considère pas comme instrument d’une efficacité sociale meilleure mais comme travail de compréhension des valeurs humaines » 18. Derrière sa volonté affichée de stimuler l’individu, de le soutenir, ce genre de psychologie mercantile révèle sa fonction de normalisation sociale. « La psychologie ne garde de valeur que si elle renonce à se comprendre comme police de l’esprit, pratique sociale de l’expertise et de l’habileté, pour se désigner de l’intérieur d’une anthropologie, pratique philosophique de la sagesse. » 19.

Mise au service de techniques de développement personnel, cette psychologie est amoindrie, mutilée ; s’en contenter n’offre qu’une idée très inadéquate de l’interrogation philosophique et de la patience qu’elle demande.

- Pour les références complètes, voir la page de la collection sur le site de l’éditeur.

- Page 100.

- Page 24.

- Page X.

- Page 32.

- Page 115.

- Page 146.

- Quatrième de couverture.

- Page 158.

- Page 122.

- Page 173.

- Molière, Monsieur de Pourceaugnac, I, 8, cité par Littré à l’article “lénifier”.

- Page 173.

- Nietzsche, Schopenhauer éducateur, §2.

- Voir ce blog consacré au marketing.

- Voir à ce sujet cette chronique de François-Xavier Ajavon, [Ciel ! Mon coach est un sophiste ! sur ce site.

- The Princess Bride, 1987, de Rob Reiner.

- Guillaume Le Blanc, Canguilhem et la vie humaine, PUF, 2010, pages 153-154. Voir le compte-rendu de ce livre par Anne Suire sur ce site.

- ibid., page 168