Le très grand mérite que ces Leçons sur Derrida1 offrent au lecteur ne consiste pas tant en une introduction à cette œuvre qu’en une prise de position(s) résolument et rigoureusement philosophique à son égard. Prendre position(s), cela signifie au moins ceci : endurer un mode d’orientation dans les textes de Derrida susceptible de nous ménager un accès à la singularité du geste comme à l’unicité du style qui anime de fond en comble cette pensée – à ce que Derrida aura médité lui-même au titre de la signature. Une telle endurance est donc risquée parce qu’elle est thétique, et ce risque est fécond car il permet de ne pas céder aux lectures convenues de Derrida qui confondent hâtivement et grossièrement la prolifération des textes et des concepts produits par Derrida avec l’absence, voire même, le congédiement délibéré de toute matrice philosophique, faute d’avoir pris un tant soit peu en considération la contrainte historiale d’une clôture de la métaphysique depuis laquelle la déconstruction parle pour en être à la fois la condition de possibilité et d’impossibilité. Pour autant, loin que cette thèse de lecture prétende s’assurer à l’avance de l’essence et de la systématicité de ce qu’elle cherche à poser, elle se déploie bien plutôt en une ex-position soucieuse de laisser venir ce qui chez Derrida pourrait faire signe vers la Chose Même à prendre en garde et en veille par la pensée. Et puisqu’à ces signes probants et marquants correspondent nécessairement des contraintes de pensée – et donc d’écriture, alors c’est l’unité articulée de trois contraintes matricielles que nous ex-posent ces Leçons, et cela, dès l’introduction : a) première contrainte : le geste déconstructeur inauguré par Derrida est polarisé sur « l’architecture de la finitude » de telle sorte que déconstruire cette dernière signifierait « déboîter, défaire les verrous, les portes qui clôturent la finitude sur elle-même » 2 ; b) seconde contrainte : ce dégondage doit permettre de faire naître « des échappées, des trouées sur l’infini » 3 sous la condition de libérer un sens inédit de cette infini(té) ; c) troisième contrainte : une telle libération se déploie à travers et comme une logique inouïe de la sensation, elle-même indissociable d’une logique toute aussi inouïe du sens pour autant qu’en cette logicité l’idéellité du sens part à la rencontre d’une altérité qui la plonge irrémédiablement et inauguralement dans la matérialité scripturale, dans le foisonnement « des écritures de l’Autre » 4.

Or si cette ex-position demeure risquée, c’est encore parce que la portée philosophique de ce risque ne se mesure pas au nombre des occurrences textuelles thématisant les contraintes en question mais bien à la rigueur d’un travail géographique capable d’arpenter et de défricher le territoire textuel derridien en vue d’obéir à trois exigences : a) celle, structurale (et donc davantage synchronique), visant à exhiber les coordonnées archéologiques organisant ce territoire en faisant ressortir le mode d’agencement de la constellation conceptuelle animant et circonscrivant cette territorialité ; b) celle, historiale (et donc davantage diachronique), visant à exhiber les coordonnées dialogiques du territoire en mettant en lumière le mode d’entre-tien que Derrida engage avec la tradition, c’est-à-dire aussi bien la teneur et la tenue du dialogue, mais encore la façon de le soutenir depuis le tracé d’une clôture de la métaphysique déterminée non seulement par la compréhension du sens de l’être (soit : de l’être-sens de l’être) comme présence ou étantité perdurante du présent, mais encore, par l’accomplissement phonologocentrique de cette compréhension ; c) celle, testimoniale, visant à exhiber les cordonnées critiques du territoire en témoignant de sa situation comme de la façon dont il peut faire encore évènement, aujourd’hui, soit : témoigner indissociablement du site d’où un excès de la clôture (de la) métaphysique puiserait sa provenance, de la charge aporétique que recèle la formation du territoire textuel derridien et qu’elle féconde in situ comme la ressource plurielle et pleine d’à-venir de la déconstruction et enfin, de l’incise de cette fécondité dans l’actualité du paysage philosophique contemporain tout autant que dans celle du « monde » qui va et qui vient.

Dès lors, et compte tenu de ce préambule, il ne s’agit pas pour nous de faire une lecture linéaire et exhaustive de ces Leçons, mais une lecture transversale : celle qui y pratique une traversée à la lumière d’une confrontation entre l’ex-position par Martin des trois contraintes matricielles (de leur nouage et des ramifications conceptuelles qu’elles impliquent) scandant le rythme des Leçons, et les trois exigences du travail géographique. Car c’est en effet dans et par cette confrontation que la portée et la pertinence de l’hypothèse contraignante de lecture soutenue dans ces Leçons nous semble pouvoir être mesurée pleinement et rigoureusement. Cette traversée épousera donc les trois moments de cette confrontation.

I) Premier moment des Leçons : l’archéologie de la finitude

Il s’agit en effet de se demander ce qui pourrait justifier l’hypothèse centrale selon laquelle la finitude et son architecture offriraient la cible privilégiée du geste déconstructif. A cette demande, Martin répond ceci : c’est parce que la finitude fait époque, c’est-à-dire inaugure un nouvel espace-temps de la pensée établissant l’édification d’un nouveau régime de la présence. Et c’est pourquoi, son époqualité est indissociable de son archi-tecturalité : faire époque en effet ce serait pour la finitude revendiquer (d’être à) l’origine (archè) d’un régime de dispensation, d’organisation, de construction et de couverture (techton) de l’apparaître de l’étant tout entier. Mais puisque l’archè ne réside pas ailleurs que dans le déploiement de sa tecture, alors l’architecture de la finitude nomme aussi bien son ossature interne, son mode de structuration et d’intelligibilité propre.

Mais comment alors ménager un accès à cette originarité encore énigmatique de la finitude ? En s’installant dans la pensée de son premier architecte : Kant, car, à lire les Leçons, c’est avec lui que l’époque de la finitude trouverait son élan et son essor inaugural. Dès lors, pour la déconstruction derridienne, cibler l’architecture de la finitude reviendra nécessairement à cibler le dispositif kantien de cette architecture. Et c’est cette cible que Martin va s’attacher à poursuivre tout au long de ces leçons. Soit. Mais pourquoi Kant endosserait-il cette responsabilité époquale ? Sans pouvoir développer, on avancera, avec Martin, que le geste critique consiste à poser le caractère irréductiblement originaire de l’intuitus derivatus, c’est-à-dire d’un rapport assigné à la factualité d’un étant pré-donné qu’elle n’a pas créé et qu’elle commence donc par recevoir sensiblement, réceptivité sensible du donné qui marque ainsi l’originarité de la finitude de l’intuition. A cette originarité correspondent deux injonctions : celle qui intime à la pensée de renoncer à prétendre atteindre l’Absolu par ses propres forces ; conjointement, celle qui intime à la pensée, au service de l’intuition, d’assigner son pouvoir de connaître à la seule tâche d’une phénoménalisation du donné en accordant/apportant à celui-ci les conditions a priori de son apparition. Oui, mais voilà : à travers cette double injonction filtre une double restriction constitutive de l’architecture (critique) de la finitude, appelée par elle : celle par où le renoncement à l’Absolu prend l’allure d’une privation se déployant sur le mode, encore métaphysique, de la nostalgie ou de la déploration de ce qui est perdu ; celle par où la tâche de phénoménalisation prend l’allure d’une objectivation du donné qui loin d’aller à la rencontre de son altérité réprime celle-ci en la soumettant d’avance aux prescriptions eidétiques fixes et rigides d’un dispositif transcendantal (esthétique et catégorial) qui, en s’accomplissant sur le mode d’un jugement synthétique a priori, assure au sujet fini de ne retrouver dans l’autre que ce qu’il y a mis lui-même, c’est-à-dire la mêmeté d’un sens déterminé par/comme étantité. Cette double restriction entraîne alors irrémédiablement une clôture de la finitude sur elle-même, qui consonne avec la clôture de la métaphysique au sein de laquelle elle reste emprisonnée au moment même où elle devait amorcer son excès.

On comprend désormais, compte tenu de cette approche restrictive de la finitude, qu’à la question que lance J.C Martin : « Cela veut dire quoi, concrètement, l’époque de la finitude ? », il puisse répondre lui-même : « Cela veut peut-être dire simplement que nous nous sentons à l’étroit, que nous étouffons » au sein « de cette fermeture lassante, de ce supermarché de l’ennui que représente l’architecture de la finitude » 5, puisqu’en et comme cette architecture, le cloisonnement eidétique produit par la connaissance phénoménale vient compenser le renoncement d’un bouclage totalisant du sens, tout en laissant intacte la détermination métaphysique du sens comme présence. Et c’est pourquoi, comme annoncé plus haut, la déconstruction derridienne porterait primordialement sur ce cadre étriqué de la finitude à travers une opération de dégondage, de déverrouillage ou de démantèlement de son architecture.

Or s’il nous semble absolument pertinent, stimulant mais plus encore, nécessaire pour lire rigoureusement Derrida de reconduire le geste déconstructeur à la primauté et l’initialité de cette opération, il nous semble néanmoins que l’éclaircissement de cette dernière par Martin n’échappe ni à l’hésitation ni parfois à un certain flottement quant à la façon de déterminer le sens de la finitude visé par la déconstruction. Deux indices affectant et traversant le texte de ces Leçons nous permettront de justifier et de clarifier cette réserve.

Le premier indice renvoie à une hésitation constante quant à la façon d’expliciter ce geste d’effraction de la finitude, hésitation liée elle-même sans doute à une tension inscrite dans son architecture et donnant lieu à ce que Derrida a lui-même thématisé au titre d’un double-bind, c’est-à-dire d’une double injonction à la fois contradictoire et incontournable. On peut formuler ce double-bind ainsi : la pensée ne peut ni se soustraire, ni se soumettre à la finitude. Ni s’y soustraire : car elle y puise les conditions époquales d’un régime de manifestation originaire et originale du tout de l’étant qui résiste à sa totalisation ontothéologique. Ni s’y soumettre : car elle y puise les conditions phénoménales d’une objectivation étouffante de l’étant-donné qui rate la rencontre avec son altérité. Mais ni/ni pour Derrida, cela signifie aussi toujours et/et : s’y soumettre et s’y soustraire à la fois.

Or, si ces Leçons ne fuient pas ce double-bind et n’ont de cesse de se débattre en lui, il n’en reste pas moins qu’elles tendent à identifier la déconstruction de l’architecture de la finitude avec l’opération d’une sortie : « sortir de la finitude et rompre avec son architecture », tels sont les mots d’ordres auxquels correspondent pour Martin les injonctions de la déconstruction, leitmotiv qu’il multiplie dans son texte, sous toutes les coutures 6. Cette tendance est aussi prégnante que tendue car Martin refusant d’être un nouveau Mr Jourdain de la métaphysique et donc de céder au congédiement naïf du trait époqual de la finitude, ne conçoit pas cette sortie comme l’annonce d’un après (de) la finitude. Mais alors comment sortir de la finitude sans s’en affranchir ? Comment trouver, trouer une porte de sortie qui débouche sur un ailleurs qui ne se confonde pas lui-même avec un après ? Martin répond : en pensant cette percée comme ce qui ménage un accès vers un « en deçà » de la finitude et de son architecture ? Mais cet en-deçà appartient-il encore à la finitude et se laisse-t-il aborder comme un avant la finitude ? Mais si c’était le cas, l’architecture de la finitude ne serait plus alors en situation d’originarité et donc d’époqualité, mais de dérivation à l’égard d’une archi-origine qu’elle contribuerait à recouvrir. Est-ce à dire alors que l’architecture de la finitude n’abriterait pas en elle-même les (res)sources de sa déconstruction : mais alors d’où provient-elle et d’où la déconstruction puiserait sa condition de possibilité ? Il y a là un risque de dénégation à l’égard du trait époqual de la finitude qui est constitutive de l’hésitation qui court dans ces Leçons, surtout lorsque cet en-deçà est lui-même hésitant puisqu’il signifie aussi et indifféremment un au-delà de la finitude : mais qu’est-ce qu’un au-delà qui ne succombe pas aux sirènes de l’après ? Peut-on penser un au-delà dont le hors-la-finitude reste à demeure dans son architecture ? Peut-on sortir de la finitude sans quitter sa demeure, sans pouvoir s’en acquitter ? Ce risque de dénégation est lié sans nul doute à la difficulté immense mais aussi à l’urgence historiale de ces questions : questions que ces Leçons nous permettent de poser, et auxquelles il faut se confronter pour conduire rigoureusement les exigences requises par une lecture vigilante des textes de Derrida.

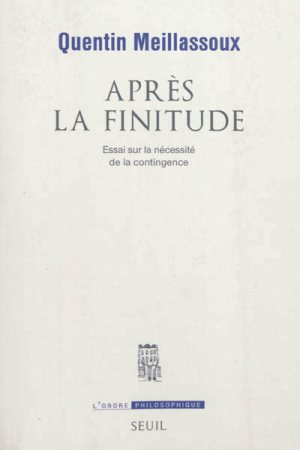

Dès lors, en n’échappant pas à ce risque, tout se passe comme si Martin continuait de partager avec Meillassoux (dont il convoque allusivement mais clairement le travail) trois décisions philosophiques majeures au moment même où il pointe expressément et rigoureusement son différend avec lui, à savoir : 1) une approche de la finitude qui comprend son architecture comme l’expression d’une instance restrictive, privative, étriquée, bornée ; 2) une approche qui localise le point d’application cardinal de cette restriction cloisonnante dans le déploiement phénoménal de la corrélation, dans la corrélation comme ce qui ménage un accès au réel par la médiation de la phénoménalité ; 3) une localisation qui rabat cette accessibilité phénoménalisante sur une idéalisation du réel déchouant dans la représentation ou représentativité de ce dernier.

Or ce sont ces trois décisions qui permettent de repérer le second indice justifiant notre réserve quant à la façon dont les Leçons explicitent le mode d’accomplissement du démantèlement de la finitude : non plus celui de l’hésitation quant à la situation époquale de la finitude donc, mais comme annoncé, celui d’un certain flottement qui, touchant la détermination historiale de celle-ci, concerne d’abord la première des décisions tout juste énoncées (les deux suivantes renvoyant à la logique de la sensation que nous traiterons plus tard) : en effet, cette détermination n’est pas exactement celle qu’épouse le chemin de pensée de Derrida. Elle l’est aussi donc, mais sur le fond d’une complication qui échappe parfois à ces Leçons. Or compliquer cette décision, cela signifie : affirmer le caractère époqual de la finitude (judicieusement souligné par Martin), mais sous la condition de ne pas faire de l’étroitesse le trait inaugural et dominant de son architecture ; et cela, en vue de reconduire au contraire cette dernière à l’initialité et l’amplitude d’une performativité créatrice et insigne de la finitude par où celle-ci dispense à l’étant nommé « homme » l’intégralité de son comportement, c’est-à-dire l’ouverture entière d’un rapport à soi, au monde et aux autres médiatisée par la dimension du sens. Et c’est à cette seule condition que la finitude peut faire époque, c’est-à-dire revendiquer son caractère originaire si par cette originarité il faut entendre la façon, dont la finitude s’annonce à nous en se faisant ouvrante, accordante, possibilisante, transcendantalisante : archi-tecturante donc. Finitude à couper le souffle : non pas d’abord parce qu’elle nous étoufferait mais parce ce que sa créativité matinale nous offrirait cette respiration d’où nous (pro)venons (jusqu’) à nous-mêmes. Dès lors si, comme nous le soutenons, en contre-point des Leçons, c’est depuis cette créativité ou opérativité transcendantale de la finitude que la déconstruction derridienne prend son élan, encore faut-il que cette portée créatrice se répercute sur son architecture et vienne éclairer son plan d’intelligibilité.

C’est pourquoi, de la manière la plus sèche et la plus formelle possible, on avancera alors que cette architecture prend la forme d’une pliure : si la finitude est originaire en l’homme, c’est parce qu’en un premier sens, il n’est pas à l’origine de lui-même et, parce qu’en un second sens, cette origine est la finitude elle-même, c’est-à-dire la facticité d’un certain rapport à la mort. C’est pourquoi, pour marquer ce redoublement plié de la finitude, on peut parler de finitude archi-originaire : l’archie finitude de Thanatos (second sens) est (à) l’origine de la finitude originaire (premier sens). Mieux : il s’agit de poser qu’en cette archi-originarité, on assiste à une performativité thanatologique rendant possible l’ouverture du/au sens comme dimension par laquelle un accès à l’autre limite (constitutive de l’architecture de la finitude) est accordé : accès à la pré-donation de l’étant factuel comme à la précédence de son déjà là. Et tout l’enjeu de ce dernier pli, on va y revenir, consiste à expliciter comment la finitude de cet accès s’éprouve et s’atteste dans la façon de reconnaitre et d’accueillir dans l’étant-donné une puissance/aptitude limitative capable de participer, à sa manière, à son propre mouvement de manifestation.

Dès lors, si nous avons pointé l’hésitation et le flottement latents des Leçons à l’endroit de l’entente historiale de la finitude revendiquée par la déconstruction derridienne, et si nous avons cru nécessaire d’exposer une autre allure/tournure de cette architecture à travers le jeu d’une pliure, ce n’est en aucun pour invalider le premier moment de son hypothèse de lecture : celle lisant depuis et dans cette déconstruction la primauté d’un geste visant à démanteler l’architecture de la finitude. Bien plutôt, nous souscrivons entièrement à cette hypothèse, mais sous la réserve d’une complication requise par les textes de Derrida eux-mêmes. Cette complication implique trois conséquences qui nous permettent de mettre en perspective les enjeux philosophiques déterminants que recouvre l’hypothèse martinienne en question :

– Première conséquence : à la méditation de cette architecture pliée de la finitude archi-originaire correspond un nom : celui de Heidegger. Ce dernier donnera à cette architecture toute sa dimension historiale en pensant la performativité thanatologique comme la facticité du mourir, la teneur phénoménale du sens qui y puise son ouverture comme le déploiement d’une différence ontologique entre l’être-rien et l’étant, et la factualité l’étant-donné comme celle d’une puissance limitative de la physis à laquelle la phénoménalité sensée est irréductiblement assignée. C’est pourquoi, il ne pourra y avoir pour Derrida un démantèlement de la finitude sans une explication initiale, fondamentale et constante avec Heidegger (fût-ce, parfois, de manière oblique), et donc avec le phraser ontologico-herméneutique suivant lequel « plus originaire que l’homme, il y a la finitude du Dasein en lui ». Explication dont l’enjeu sera rien de moins que celui d’une désarticulation entre la finitude archi-originaire et la possibilité même de toute ontologie à travers une an-archisation de cette originarité qui pourrait bien permettre à la finitude de libérer son infinité. On va y revenir. Or, à lire le second chapitre des Leçons consacré au cours que Derrida donna sur Heidegger en 1964-65 à l’ENS, les Leçons nous semblent édulcorer une telle explication.

– Seconde conséquence : la finitude ne peut/doit pas/plus être réduite trop rapidement et simplement à la limitation restrictive de notre humaine condition, à l’étroitesse d’un cadre venant borner et bloquer de l’extérieur le champ d’exercice de nos facultés. Au contraire, si avec la finitude, on assiste à un tournant époqual, c’est parce que la finitude, comme nous y enjoint ailleurs Derrida lui-même, doit enfin être prise au sérieux : elle doit être enfin comprise non plus comme une délimitation externe mais depuis et en tant que l’opération interne d’un rapport à la limite capable de performer (la délivrance) d’une ouverture à/de l’entièreté de l’expérience. En ce sens, on ne dira pas avec Martin que « Derrida s’en prend aux structures finies de la pensée » 7, car celle-ci trouve dans la finitude ce qui rend possible son ouverture à elle-même.

– Troisième conséquence : ainsi, on ne quitte jamais la finitude car on ne peut tout simplement jamais en être quitte : elle donne Tout. C’est pourquoi, si la déconstruction se révèle et s’éprouve primordialement dans le geste de déverrouillage – et il faut suivre résolument Martin sur ce point, Derrida va compliquer ce geste encore une fois. Or c’est bien cette complication que pressent Martin lui-même lorsqu’il précise subtilement qu’ « il y a chez Derrida une altération de la finitude qui est très différente de son dépassement » 8. En effet, si la finitude s’avère indépassable, c’est parce qu’elle est indérivable, en raison (sans pourquoi) de son archi-originarité ou créativité originaire. S’il y a donc complication du geste déconstructeur, c’est parce que l’altération (ou dégondage) de la finitude dont il a la charge historiale doit passer non seulement à l’intérieur de son architecture, mais plus encore, à l’intérieur de sa créativité intime et insigne, et cela, non pour l’amorcer (puisque tout s’origine en elle), mais pour la faire croître. De nouveau, ce sont alors les questions qui se bousculent : pourquoi et jusqu’où rendre sa créativité autre à elle-même, en elle-même, jusqu’où y faire sauter tous les verrous, jusqu’où faire porter l’amplitude de cette créativité pour qu’elle puisse engendrer l’excès d’une brèche capable d’amorcer une sortie discrète de la clôture métaphysique ; et corrélativement, en quoi consiste exactement cette altération interne de la finitude ? C’est l’orientation passionnante dans ces questions que nous proposent les deux autres moments déterminant l’(hypo)thèse de lecture soutenue par les Leçons.

II) Deuxième moment des Leçons : la quête de l’infini

En effet, après avoir avancé que la déconstruction derridienne se cristallisait dans l’entreprise d’un déboîtement de l’édifice architectural de la finitude, Martin poursuit cette avancée en cherchant à élucider, comme annoncé, jusqu’où ce déboîtement repousse les frontières de cette architecture. La réponse à cette question est aussi tranchante que stimulante : jusqu’à l’infini.

Cette réponse constitue le second moment de l’hypothèse de lecture exposée dans les Leçons, moment aussi éclairant que le premier dans la façon d’envisager les contraintes matricielles déterminant et organisant l’élaboration du territoire textuel derridien dans son ensemble. Encore faut-il, pour prendre pleinement et rigoureusement la mesure philosophique de ce second moment, expliciter au moins deux points : d’une part, clarifier le sens de cet infini(té) ; d’autre part, dénouer le mode d’articulation qui unifie les deux moments (ceux du démantèlement de la finitude et de la libération de l’infini qui en procède).

Pour ce qui est du premier point, on peut prélever alors dans les Leçons deux balises nous permettant d’approcher cet inédit : a) l’interdiction de sa confusion/identification avec l’infinité actuelle et positive d’un étant suprême, car sa détermination ontothéologique classique repose sur une dénégation de l’originarité de la finitude, c’est-à-dire sur la fondation de son caractère dérivé et inopérant eu égard à la primauté de l’infini concentrant en lui toutes les ressources transcendantales ou génétiques (du sens comme du réel) : interdiction qui sera par conséquent l’autre cible privilégiée de la déconstruction comme le rappelle Martin à plusieurs reprises 9 ; b) la promotion d’une illimitation eidétique venant écarter l’ordre de l’essence prescrit par la puissance ontotypologique de la présence ou étantité : promotion qui ressort notoirement de la façon dont Martin, sans plus de précision historiale, associe à l’architecture kantienne de la finitude celle comprise par les Grecs 10 (et soumise par conséquent au même dégondage) pour qui le cheminement d’un étant (quel qu’il soit) vers sa limite, loin de signifier une privation, le conduit vers l’accomplissement de ce qui dé-finit son visage (eidos), comme ce à quoi il était assigné par ce qu’il avait à être (ousia) en vue d’atteindre l’achèvement parfait de sa forme (morphè) et être ainsi finalement lui-même (telos).

A partir de ces deux balises, on suggèrera alors avec Martin que l’infinité conquise par le démantèlement de la finitude coïncide avec la rencontre éprouvante, surprenante et énigmatique d’une altérité radicalement irréductible à cette économie restreinte du Même commandée par la présence et, partant, absolument inassignable à une frappe eidétique bouclant à l’avance son mode de déploiement, de fonctionnement et d’identification. Si donc « L’infini, c’est un autre, une altérité altérante » 11 et altérée, c’est parce que cette altérité est sans essence car sans présence, le « sans » marquant toujours chez Derrida l’opération d’un écartement qui affecte d’illimitation l’ordre dans lequel il intervient, ici, l’ordre eidétique. Question, cruciale au demeurant : avec cet infini, assiste-t-on à une mise à l’écart ou en écart de cet ordre, à une illimitation au sein de l’ordre eidétique ou à l’égard de celui-ci, à un congédiement de l’essence ou à sa métamorphose ? L’orientation si difficile et urgente dans ces questions se jouera sans doute dans l’insistance, aussi exacte qu’essentielle, par laquelle Martin reconduit l’inédit de cet infini à la promulgation persistante par Derrida du mauvais infini. Nous y reviendrons dans la conclusion.

Il s’agit dans l’immédiat de traiter du deuxième point, celui ayant trait au mode d’articulation unifiant les deux moments de l’hypothèse interprétative soutenue dans les Leçons. En quoi alors ce point n’évite pas le retour d’une certaine hésitation dans son mode de traitement par Martin ? A vrai dire, pour les mêmes raisons qui produisaient cette hésitation à l’endroit du caractère époqual de la finitude dans le premier moment et qui se répercutent au sein du deuxième, à l’endroit même du passage de l’un à l’autre. Qu’est-ce à dire ? Ceci : une tendance des Leçons à ne comprendre le rapport fini/infini que sous l’angle d’un « affrontement » 12 qui persiste à les maintenir dans une relation d’extériorité ou d’exclusion réciproque. Certes, à lire Martin, l’infinité semble procéder du déverrouillage de la finitude originaire, et donc en un sens, en résulte. Mais en un sens seulement, celui d’un résultat qui ne se rend pourtant pas dérivable de la finitude et donc redevable de son architecture, malgré son caractère originaire : en effet, et conformément au premier moment de son hypothèse, Martin comprend l’infini comme le résultat d’une sortie de la finitude, d’une échappée qui soit aussi et surtout une échappatoire à son architecture. Ou encore : si le geste déconstructeur exige de « rompre avec la finitude au bénéfice d’une infinité saturée » 13, alors il viserait moins à émanciper la finitude qu’à s’en émanciper afin qu’elle libère l’infini retenu en elle en l’enfermant/cloîtrant dans son architecture, comme si donc l’infini n’avait jamais cessé de se précéder en elle, et donc de la précéder, continuant ainsi, par cette précession matinale même, à lui dénier son originarité, fût-ce sur un mode non ontothéologique. Et pourtant, en écho aux mêmes tensions qui secouaient le premier moment, les questions se pressent : comment peut-on tenir ensemble l’exigence derridienne de ne pas succomber au désir métaphysique d’une conjuration de la finitude originaire (exigence mentionnée par Martin) et celle de persister à voir dans le trait époqual de la finitude celui d’un rapt originaire de l’infini, de ne considérer ce trait que sous l’angle d’une capture architecturale constitutive de son fonctionnement congénitalement restrictif et borné, et donc, nativement et intimement privé de l’infini ? Il y a dans cette tenue, nous semble-t-il en tout cas, le risque de faire encore correspondre la déconstruction de la finitude avec sa dénégation, correspondance encore complice de la clôture métaphysique que cette tenue cherchait pourtant à excéder.

Comment éviter ce risque ? « En pratiquant une autre sortie de cette architecture » 14 comme nous y enjoint Martin lui-même lisant Derrida. En quoi consiste cette pratique ? A comprendre cette sortie comme l’opération « d’une transgression extensive de la finitude » 15 nous précisent les Leçons. Précision remarquable et essentielle car elle nous indique l’amorce d’une autre tendance à l’œuvre dans ce second moment de l’hypothèse suivie par Martin : celle qui aspire à ne plus concevoir, in fine, la relation finitude/infini comme une relation d’exclusion réciproque, mais bien plutôt comme une relation d’entrelacement de la première avec le second qui, loin de se confondre avec une sortie de la finitude, ressortisse bien plutôt à l’archi-originarité de son architecture. Autrement dit, et compte tenu des contraintes historiales et territoriales qui guident matriciellement la déconstruction derridienne, il s’agit d’avancer tout-contre Martin, que par cette transgression extensive, il faut entendre la façon dont la créativité originaire de la finitude s’étend jusqu’à libérer à partir et du dedans d’elle-même l’inédit de l’infini. Où l’on voit qu’en cette extension créatrice, la tendance suivie par les Lectures ne peut plus être celle d’un combat entre la finitude et l’infini, mais bien celle d’un mode de composition qui, plutôt que de s’évertuer à vouloir s’extraire de la finitude pour rejoindre la précédence supposée de l’infini, cherche au contraire à y endurer une entrée fulgurante qui puisse percer jusqu’au cœur de son architecture, c’est-à-dire là où la finitude procède archi-originairement à cette performativité faisant pulser l’infinité : là où sa créativité atteint son point d’excès qui est aussi son point de folie en lequel c’est moins « l’infinité qui perfore la finitude » 16 pour s’en extirper que la finitude qui performe l’infinité pour y culminer. Une telle ponctuation, cela se laisserait dire : finitude infinie. Mais le remarquable, c’est que les Leçons tendent aussi à se laisser aller et porter par cette diction, au moins deux fois : une première fois, lorsque Martin parle de « la finitude infinie de l’écrivain » 17, si la littérature nomme chez Derrida le mode de diction poématique de la finitude infinie ; une seconde fois, quand il avance que la « finitude s’ouvre à des dédoublements, des infinis (…) » 18, la verbalité réfléchie de l’ouverture faisant signe vers une flexion de l’infini dans la finitude.

Mais alors, s’il y avait bien une leçon à retenir de cette autre tendance filtrant dans ces Leçons, celle-ci pourrait bien s’énoncer dans la proposition suivante : la finitude infinie est la déconstruction 19. Proposition à entendre non pas prédicativement mais bien spéculativement 20: ceci que la finitude infinie est tout à la fois la condition de possibilité de la déconstruction tout en ne se déployant pas ailleurs qu’en ce qu’elle conditionne, s’y découvrant en s’y emportant.

Cette proposition trouverait son attestation dans le texte de Derrida intitulé Tympan et que Martin convoque dès son deuxième chapitre pour y rappeler la façon dont la déconstruction derridienne se tient dangereusement à/sur la limite de la limite, là où son altérité ne se laisse plus maîtrisée, car y sévit l’échancrure de l’infinité. Sans pouvoir s’installer dans ce texte, on peut en dégager trois conséquences permettant d’éclairer en retour l’hypothèse de lecture soutenue dans ces Leçons :

– Première conséquence : si l’infinité nomme une altérité irréductible à l’économie restreinte du Même, alors cette infinité est rencontrée depuis, dans et comme (le rapport à) la limite, c’est-à-dire depuis et dans l’architecture de la finitude.

– Seconde conséquence : la finitude infinie nomme alors l’épreuve selon laquelle (le rapport à) la limite est à la fois infranchissable car indérivable et, capable, grâce à son archi-originarité même, de libérer le passage de la limite dans l’illimitation, c’est-à-dire d’emporter dans l’infinité ce qui est ouvert par elle. Et ainsi, l’infinité de la finitude, cela se laisse dire : le non-Même – ce qui du rapport à la limite, aux deux rivages (mortel et mondain) de la finitude, embarque la pensée « selon un mouvement d’elle, inouï, d’un autre qui ne serait plus son autre » 21, d’une altérité interne et intime de la limite qui ne se laisserait plus maîtriser. Que dans l’inouï de cette altérité limitative brisant le Même résonne l’inédit de l’infini jaillissant du cœur de la finitude, et que la déconstruction derridienne cherche à percer le tympan de la philosophie par la résonnance de cette tonalité, voilà ce que les Leçons cherchent à nous apprendre.

– Troisième conséquence : la déconstruction est donc exposée à l’assomption d’une double contrainte : a) il faut se soumettre à la finitude archi-originaire, car rien ne la précède si ce n’est le sans-pourquoi de sa facticité : il s’agit donc de déconstruire les différentes stratégies métaphysiques faisant primer l’infini sur la finitude en adossant la seconde à l’actualité vivante et toute-puissante du premier 22 ; b) il faut s’y soustraire, car la situation d’archi-originarité obéit encore à une revendication de l‘origine qui reste soumise et ordonnée à l’économie du Même, faisant ainsi primer la finitude au détriment de l’infini, bloquant sa libération comme sa respiration, et restant donc encore complice de la clôture métaphysique qu’elle tentait d’excéder de l’intérieur – et c’est cette complicité qui, pour Derrida, animerait principiellement l’approche ontologico-herméneutique de la finitude archi-originaire méditée par Heidegger. Il s’agit donc bien de déconstruire l’architecture de la finitude comme l’a parfaitement vu Martin, mais sous la condition impérative que cette déconstruction passe à l’intérieur de son archi-originarité et donc de sa créativité, lorsque celle-ci circule encore en vase clos sur le mode d’une finitisation d’elle-même rejetant toute infinitisation.

Mais alors, compte tenu de ces trois conséquences, comment entendre l’opération de déconstruction que la finitude infinie rend possible et épouse à la fois ? Conformément aux indications des leçons : comme l’opération d’une auto-altération de la finitude archi-originaire. En quoi consiste-t-elle ? En une an-archisation de celle-ci en entendant par-là, non pas le congédiement de l’origine mais son déracinement initial se déployant comme son écartement interne par où l’originarité s’an-archise c’est-à-dire, s’écarte des recommandations de l’origine (archè) et entame ainsi les deux rivages de son architecture. Dès lors, si le dégondage de l’architecture de la finitude consonne avec son anarchisation, c’est parce que celle-ci doit pouvoir rimer avec son infinitisation.

Or le remarquable, une nouvelle fois, c’est que cette rime ne cesse d’affleurer dans les Leçons pour autant que celles-ci ne cessent de balancer entre son occultation et son affirmation en raison des hésitations qui affectent son approche historiale de la finitude depuis les contraintes d’une clôture de la métaphysique. Occultation d’abord : tout se passe en effet comme si ces Leçons s’en tenaient à une compréhension elle-même encore frileuse et cloisonnée de la finitude, compréhension qui tend le plus nettement, mais non exclusivement comme on l’a vu, à rabattre l’architecture de la finitude sur les prestations d’une finitude d’entendement, c’est-à-dire d’une finitude à la fois déterminée et déployée par l’entendement ; ce n’est pas faux bien sûr, mais peut-être insuffisant au regard de ce qui, pour la déconstruction, donne à la finitude toute sa portée époquale : son archi-créativité – que l’entendement contribue déjà à occulter en lui substituant une archi-infirmité faussement modeste car encore ordonnée au Même. Affirmation ensuite : tout se passe en effet comme si en avançant que « La finitude selon Derrida laisse entendre également une mauvaise finitude » 23, Martin laissait entendre lui-même que chez Derrida, non seulement la finitude se montre mauvaise ou vilaine à la condition de libérer à partir et du dedans d’elle-même l’infini, mais encore, qu’en cette vilainie, elle ne se dérobe plus à son anarchie.

Mais il y a plus : cette hypothèse de lecture va contribuer à éclaircir non plus l’axe matriciel que poursuit le démantèlement de la finitude (- l’axe de l’infini), mais le mode opératoire de ce démantèlement, c’est-à-dire la façon dont la déconstruction travaille sur la limite et à la limite de celle-ci pour y accueillir la fulgurance de son illimitation. Dès lors et compte tenu des deux rivages de la finitude qui agencent son architecture, c’est donc au cœur d’un certain rapport à la limite mortelle en même temps que d’un certain rapport à la limite mondaine, ainsi que dans l’articulation/connexion de leurs entames respectives qu’une telle fulgurance pourra se laisser approcher par la déconstruction. Or si les Leçons, pour les raisons déjà évoquées, n’abordent ni la modalité du rapport à la mort en laquelle la performativité thanatologique va jusqu’à affecter d’infinité ce qui s’ouvre avec/en/par elle (à savoir, on va y revenir, une logicité de la trace comme rien d’étant), modalité que Derrida thématisera au titre d’un deuil anarchiquement originaire 24, ni donc l’articulation des deux rivages de la finitude, elles tentent, de manière très stimulante, de s’installer sur le second rivage afin d’éclairer la libération de l’infini au sein même du rapport fini au réel – et grâce à lui – ; et cela, à la lumière de ce que Martin va poursuivre et soutenir tout au long des dix chapitres, soit, ce qu’il nomme : une logique de la sensation. Or c’est l’exposition de cette dernière qui constitue le troisième moment de son hypothèse de lecture. Il faut donc s’y arrêter un tant soit peu.

La suite de la recension se trouve à cette adresse.

- Jean-Clet Martin, Leçons sur Derrida, Paris, Ellipses, 2015

- Jean Clet Martin, Leçons sur Derrida – Déconstruire la finitude, Paris, Ellipses, 2015, p.10

- Ibid., p.12

- Ibid., p.12

- Ibid., p.9-10

- Entre l’injonction d’une sortie de la finitude et celle de la faire exploser, en passant par son débordement ou son démantèlement, son contournement ou sa dissolution, les occurrences sont trop nombreuses pour être toutes répertoriées : p.9, 10, 49, 54, 62, 63, 80, 91, 99, 104, 107, 133, 158, 173, 188, 201, etc. Cette fréquence est assez marquante pour souligner la façon, problématique, dont les Leçons conçoivent l’approche historiale de la finitude par la déconstruction derridienne.

- Ibid, p. 100

- Ibid., p.78

- Ibid, p.192

- Ibid, p.77

- Ibid, p. 137. Ailleurs, Martin évoque et convoque « l’infinité de l’Autre, de l’altérité impossible à s’approprier selon la loi du « même » », ibid., p.107

- Ibid., p.78

- Ibid., p.80

- Ibid., p.80

- Ibid., p.178

- Ibid., p.192

- Ibid., p.81

- Ibid., p. 104

- C’est sous la dictée du phraser derridien que nous proposons cet énoncé, dictée qui a su risquer la phrase suivante : « La différance infinie est finie », La voix et le phénomène, Paris, Puf, 1967, p.114. Se mettre à l’écoute de cette phrase, c’est peut-être y entendre ceci : que la différance coïncidant avec le mode de déploiement de la trace, alors non seulement la trace est finie car ouverte par la finitude (d’un certain rapport à la mort), mais plus encore, elle puise dans cette provenance mortelle la condition même de son infinité et trouve, comme on va le voir, dans la finitude du rapport phénoménal – dans son advenue, les conditions d’infinitisation de cette infinité finie. C’est pourquoi, on ne suivra pas Martin lorsqu’il avance qu’ « aucune trace n’est finie » : au contraire non seulement toute trace est finie (ne serait-ce que parce qu’elle n’est jamais sa propre origine), mais, plus radicalement encore, c’est grâce à cette finitude qu’elle est affectée d’une infinité inédite dont le déploiement différanciel est l’attestation et l’expression.

- Au sens où Hegel a su magistralement penser cette différence dans La préface à La Phénoménologie de l’Esprit

- Derrida, « Tympan » dans Marges – de la philosophie, Paris, Minuit, 1972, p. V

- Et puisqu’il faut donner un peu de chair historiale à ce qui pourrait se laisser enfermer dans une approche monotone et monocorde de la clôture métaphysique, on dira cavalièrement que ce privilège de l’infini sur la finitude par où il prétend la dominer en se finitisant, contient une version spéculative au sein de laquelle la finitude serait réduite à la finité comme moment dialectique du retour processuel de l’étant infini suprême auprès de soi, en un rassemblement où il accomplit son absoluité en s’absolvant de la finité ; mais aussi une version phénoménologique qui relègue la finitude à l’empiricité mondaine, la faisant ainsi tomber sous le coup de la réduction transcendantale, la privant ainsi de toute portée constituante au bénéfice de l’infinité de la subjectivité vivante.

- ibid., p.194

- Pour l’explicitation d’un tel deuil an-archique par où la finitude se déploie comme la facticité d’un rapport (sans rapport) à la mortalité de l’autre-mortel, voir, entre autres : Apories, Paris, Galilée, 1996. Il s’agirait de montrer que si le deuil est anarchique, c’est parce qu’il déracine ce que Heidegger a médité au titre de l’archi-originarité du mourir en arrachant l’ouverture de celui-ci à son immanence auto-affective – et c’est la transcendance hétéro-affective du deuil, à la pureté de sa transcendantalité – et c’est la contamination par la spectralité, et au rassemblement appropriant de l’être-possible et de l’être-sens (que la performativité thanatologique délivre au Da-sein comme couplage existential dimensionnant son être-au-monde) – et c’est la dissemblance ex-appropriante.