Le livre de Frédéric Lordon, L’intérêt souverain 1, traite d’une question qui, je crois, nous taraude tous : l’homme n’agit-il que par intérêt ou est-il capable d’actes désintéressés ? Une attitude authentiquement généreuse est-elle possible, ou bien l’individu n’est-il mû que par l’égoïsme ?

A raisonner froidement, il apparaît que la second réponse est à la fois la plus probable -quoique la plus déprimante. Le raisonnement et l’expérience nous y conduisent inéluctablement. Il apparaît même qu’il faudrait être bien naïf pour croire encore, passé un certain âge, que les hommes sont capables d’une attitude de dévouement sincère. La froide considération des pratiques de nos semblables nous amène rapidement à une conclusion des plus désabusées : le don de ses biens, le sacrifice pour une noble cause, l’offrande sans arrière-pensée, tout cela ne sont que des songes creux. Rien ne résiste longtemps à la puissance de l’intérêt bien compris. Toute sorte d’enthousiasme chevaleresque ou d’exaltation sacrée se trouve vite noyée dans « les eaux glacées du calcul égoïste » 2.

L’ami qui accourt pour vous aider attend tacitement que vous lui rendiez la pareille un jour -d’autant plus qu’il se sera empressé de venir. Un individu riche et prodigue attend au moins d’être célébré par ceux à qui il donne de l’argent. Même celui qui se défait de ses biens sans rien demander, attend d’être célébré pour sa libéralité…

Il paraît pourtant difficile de nier que l’homme soit aussi capable de dévouement. Il serait même odieux de nier que certaines personnes soient véritablement généreuses. Ce serait être aussi aveugle qu’ingrat, que de réduire tout geste envers autrui à un calcul intéressé et de faire de tout soi-disant donateur un égoïste habilement dissimulé. La vie serait quelque chose de bien misérable si nous n’étions mûs que par l’appât du gain et si, pour tout dire, notre agir se réduisait au calcul des pertes et profits.

Supposons le pire des cas, que l’altruisme ne soit pas de ce monde. Ne faudrait-il pas tout de même en garder les apparences, pour rendre les individus supportables les uns aux autres ? Si une société fondée entièrement sur le don est sans doute illusoire, à l’inverse, une société qui laisserait libre cours à l’intérêt égoïste deviendrait invivable : l’homme serait un loup pour l’homme. Le problème devient plus aigu de ce fait, lorsque l’on s’avise que l’illusion du don pur, pour n’être qu’une illusion, n’en a pas moins une certaine utilité. Il y a peut-être un intérêt vital à croire au désintéressement et à promouvoir ses vertus.

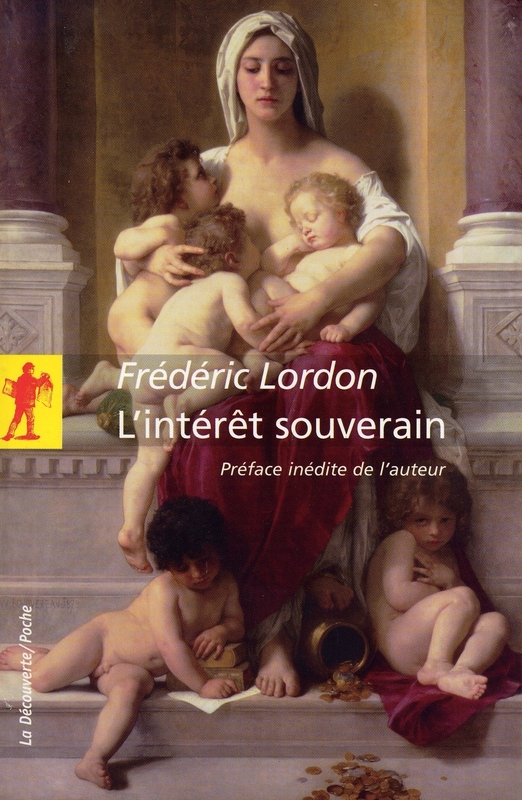

Il y a même un cas où la thèse de l’intérêt souverain paraît véritablement intenable : celui de l’amour maternel. Ce cas est illustré précisément par le tableau de Bouguereau qui figure en couverture du livre de F. Lordon.

L’amour maternel serait un exemple d’attitude intéressée ? Cette fois-ci non, cela passe les bornes ! Le sujet est trop grave pour qu’on le considère en passant. On veut bien admettre qu’il n’y ait pas d’amis sans arrière-pensée, pas d’homme d’église ou d’agent humanitaire dont le sacerdoce soit pur de toute concupiscence, mais une mère pour ses enfants, non, trois fois non !

Il faudrait vraiment avoir être une brute ou un provocateur d’une mauvaise foi extraordinaire, pour soutenir qu’une mère attend quoi que ce soit en retour de son amour ! Si elle attend de la reconnaissance de la part de ses enfants, ce n’est pas pour flatter son propre ego, mais pour s’assurer qu’elle n’a pas élevé des ingrats. Elle sait ainsi qu’elle a rempli, par pur amour et par pur devoir, le rôle maternel qui est le sien…

C’est pourtant l’objet de la préface du livre que de faire un sort à ce conte bleu de l’amour maternel désintéressé. Il existe en réalité bien des considérations qui se cachent derrière les déclarations enchanteresses sur l’enfant à naître. C’est même peut-être une naïveté de notre époque d’avoir promu le mythe de l’amour parental pur.

« Même la psychologie la plus rudimentaire est déjà bonne à livrer des hypothèses de prise d’intérêt aussi communes que bien fondées : sentiment démiurgique de la génération, puis de l’éducation, c’est-à-dire du façonnage d’un être entièrement malléable, fascination de se donner un prolongement de soi, désir de n’être plus soi-même enfant en devenant parent, etc » 3.

Aussi, à supposer que même dans l’amour, nous n’oubliions pas notre intérêt, a fortiori il devient difficile de nier son règne sans partage sur tous nos autres désirs…

Si j’ai introduit un peu longuement le sujet du livre, c’est pour montrer à la fois qu’il est un sujet d’inquiétude très commun et que la réflexion à son sujet ne produit souvent que des idées confuses. On accorde en dernière instance que la plupart des gens sont foncièrement égoïstes, mais que l’humanité est tout de même rachetée de sa mesquinerie profonde par quelques individus à la bonté exceptionnelle (l’abbé Pierre). Or, on le voit, il s’agit dans tous les cas de juger moralement de la valeur et de la possibilité respective de l’intérêt et du don. Comment en irait-il autrement, puisque c’est un sujet de morale, par excellence, que celui de la motivation de nos actes ? Or, si le sujet nous passionne pour cette raison qu’il a trait aux moeurs, cette passion brouille également la possibilité d’y voir clair.

Intérêt et don au sens extra-moral

L’étude menée par Frédéric Lordon a pour originalité de considérer la mécanique de l’intérêt et du désir en un sens parfaitement extra-moral. L’auteur apporte, par le biais d’une étude des pratiques de l’échange, un éclairage décisif sur les règles complexes à l’oeuvre dans la circulation des biens matériels et symboliques.

Cette étude s’inscrit dans un projet plus large : celui de comprendre les mécanismes anthropologiques des échanges, et de contribuer, à la suite de Bourdieu, à une économie générale des pratiques humaines.

Être de désir, être dépendant des choses, l’homme doit pourtant se dissimuler ses instincts de prédation pour rendre la vie sociale vivable. Les pratiques de la générosité n’existent que sur fond de ce mensonge : le désir doit apprendre à se nier, dans sa violente immédiateté, pour trouver une forme socialement acceptable d’assouvissement. Tout champ social est travaillé par cette tension fondamentale : nous ne sommes là que par intérêt, mais il faut apprendre à ne pas le dire brusquement pour se faire accepter, et ensuite seulement obtenir satisfaction…

Ceux qui défendent une vision soit utilitariste, soit trop généreuse, de la nature humaine, ne prennent pas en compte cet effet complexe qu’est l’intérêt social à l’attitude désintéressée, et sur lequel repose la possibilité de toute vie collective.

La dénégation de l’intérêt

Le fait primordiale de l’économie est le suivant : l’homme désire vivre et pour cela, il a besoin de choses qu’il constitue en biens. Comme personne ne peut se procurer seul tout ce dont il a besoin pour vivre, chaque individu est dépendant des autres. La relation pacifique à autrui n’est possible que tant que j’obtiens ce que je désire. Il faut donc que la vie sociale présente quelque utilité, sans quoi, si elle devient nuisible ou exige trop de renoncements, elle cédera vire la place à la violence. Ce que s’emploie à montrer Lordon, c’est comment le don s’inscrit comme stratégie minimale de domestication des pulsions humaines. Il est la défense érigée par un groupe humain contre la violence du désir qui anime les individus. L’individu doit être dressé à en passer par la médiation de l’échange réglé pour que son désir soit socialement vivable, et sa demande socialement recevable. Les échanges, en tant que pratique collective, n’ont donc pas un fonctionnement aussi simple que l’on pourrait croire.

La situation originelle de l’échange est même tout sauf transparente : le fait qu’on ne parle que de ses besoins, et que tout ce qu’on exige d’autrui, c’est qu’il me procure ce que je veux, tout cela doit être dissimulé, déguisé et dénié.

« Le don/contre-don est l’une de ces codifications encore tout empreinte de la terreur archaïque qu’inspirent les pronations sans frein. C’est pourquoi il fait le choix de la prohibition et, barrant la prise, n’autorise que la réception – “ne prends rien qui ne t’ait été donné par autrui” est sa maxime civilisationnelle. Sans doute l’un des premiers modes de régulation de la circulation des choses, le don/contre-don n’est que le commencement d’une trajectoire historique qui va inventer bien d’autres mises en forme du prendre. C’est bien sous ce rapport et dans cette perspective qu’il faut replacer l’émergence spécifique de l’échange économique, à propos duquel Mauss, d’une certaine manière, nous invite à nous étonner à nouveau de ce qui ne nous étonne plus depuis longtemps : l’achat est un prendre, mais dont les sociétés modernes semblent avoir oublié toute la part de violence » 4.

C’est cette violence que les rituels et les cérémoniels qui accompagnent l’échange ont pour fonction de dissimuler.

Il n’est pas nécessaire de prendre des exemples très éloignés de nous. Dans les campagnes, du temps de nos grands-parents (ou arrières-grands-parents), la coutume voulait qu’on offre un verre à son livreur. On ne voulait pas le recevoir comme un simple porteur de marchandises. Il fallait que le moment passé avec lui autour d’un verre de vin donne une dimension plus convenable à cette relation d’échange, émoussant de ce fait cette réalité crue que j’exploitais son travail et qu’il avait fait tout ce déplacement pour mes besoins. C’était une forme de reconnaissance envers lui, qui réaffirmait la valeur de son effort. De même, une famille n’acceptait pas immédiatement un cadeau. Question d’honneur. Le donateur devait insister, y mettre les formes, prier poliment qu’on accepte le présent… Par fierté, on commençait toujours par refuser. Et si l’autre ne revenait pas à la charge, il pouvait repartir avec son cadeau sous le bras. Il ne fallait surtout pas se montrer avide de recevoir le présent mais sublimer cet appétit dans une attitude d’indifférence envers les biens. Les deux parties devaient, par ce cérémoniel, faire preuve de leur désintéressement : transmuer une avidité première en relation de générosité.

L’économie ne repose pas seulement sur le besoin que nous avons d’échanger mais sur la domestication collective de cette violence prédatrice originaire, dans une mise en forme qui, parce qu’elle est formelle, fait partie intégrante de cette relation.

En somme, la vie sociale ne repose pas sur les échanges, mais sur la dénégation de leur caractère intéressé.

Critique conjointe de l’utilitarisme et de l’anti-utilitarisme

Démystifiant les pratiques du don, l’auteur engage dans ce livre une polémique très dure contre le Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales (MAUSS) qui, à la suite de l’Essai sur le don de Mauss, critique les théories de l’agir rationnel (qui posent que toute action est intéressée par la recherche du profit). Contre l’utilitarisme, qui vire bientôt au cynisme, les Maussiens postulent une capacité en l’homme à la bonté, à l’entraide. On retrouve les analyses de Hume sur l’instinct de sympathie, qui contrebalance l’amour de soi : « Il apparaît que c’est toujours une tendance au bien public et à l’instauration dans la société de la paix, de l’harmonie et de l’ordre, qui, en touchant les principes bienveillants de notre nature, nous engage du côté des vertus sociales » 5.

Lordon défend pour sa part une troisième thèse, qui fait de l’intérêt le moteur de tout agir, mais un intérêt entendu en un sens bien plus large que celui de la cupidité.

« A supposer qu’il soit coincé dans les cordes, le discours de la gratuité se barricadera dans l’ultime argument de la beauté d’un monde à préserver : on ne laissera pas faire que les relations vraies -désintéressées – cèdent au cynisme de l’économisme calculateur qui traite identiquement choses et gens. Mais il faut vraiment que la critique de l’économisme soit colonisée par l’économisme qu’elle entend critiquer pour ne pas voir qu’elle lui accorde l’essentiel en réduisant – comme lui ! – tout forme d’intérêt au seul intérêt économique » 6.

S’il se propose de démystifier les pratiques du don, ceci ne constitue que la moitié, tout au plus, de son travail, l’autre partie étant consacrée à une critique non moins radicale de l’utilitarisme économique.

S’il faut débarrasser les pratiques du potlach ou de la munificence de leurs oripeaux superbes, il ne saurait être question d’accepter la réduction de l’intérêt au calcul des pertes et profits monétaires -réduction opérée par les tenants de la théorie des jeux qui veut que l’agent, dans une situation relativement incertaine, calcule comment maximiser ses profits en fonction des risques encourus.

L’homme se trouve dévalué par cette théorie au rang d’un animal calculateur, parfaitement adapté au monde de la concurrence. Or, cette théorie n’a pas de valeur scientifique, pour cette raison que ses axiomes de départ ne sont pas descriptifs mais bien normatifs : l’économie standard n’est pas une science, mais une « praxéologie », c’est-à-dire en réalité un ensemble de recettes pour agir conformément à des normes. Ces axiomes ne valent pas par leur généralité et les profits explicatifs qu’ils apportent, mais par leur capacité à dresser les hommes au respect d’un ordre social fondé sur la recherche du profit. Le sens de l’agir humain en est réduit à la logique du tiroir-caisse.

« Ce sont donc des économistes qui, résolument ignorants des anciennes frontières disciplinaires, se sont mis à modéliser avec leurs outils préférés les comportements criminels et le calcul rationnel par les délinquants des effets de dissuasion de la peine de mort, la vie domestique des couples comme application de la théorie des jeux pour la répartition des tâches ménagères, la décision d’arrêter de fumer comme investissement dont la rentabilité dépend du taux d’escompte et de l’espérance de vie, les dynamiques de composition ethnique de l’habitat selon les préférences pour l’homogénéité ou l’aversion pour la diversité, les choix rationnels de trajectoire scolaire et leurs arbitrages finement rendus entre salaire plus bas tout de suite et salaire plus haut plus tard, la gestion optimisée du portefeuille de donations charitables, sans parler bien sûr des comportements électoraux » 7.

Contre cette froide logique, les Maussiens invoqueront la chaleur des sentiments humains authentiques et chercheront des exemples de société où l’entraide, la bienveillance, c’est-à-dire les pratiques du don et du contre-don, sont la règle. Dans ces sociétés la recherche de l’intérêt individuel est apparemment dévaluée au profit du dévouement pour la collectivité, dans des démonstrations manifestant la générosité la plus grande possible. Une partie de la critique de Lordon repose, comme on le reverra plus loin, sur une démystification de cette utopie.

Indépendamment des exemples empiriques invoqués, le vice commun des utilitaristes et de leurs adversaires du MAUSS est de partir d’un postulat anthropologique ad hoc puis d’opérer alors une pétition de principe : on veut que l’homme soit intéressé (ou généreux) et on postule qu’il l’est réellement.

« Au cynisme des comportements intéressés, il s’agit d’opposer un élan plus pur vers autrui. En cette figure la plus typique de l’entrechoc du positif et du normatif -le wishful thinking -, il est donc sans cesse réaffirmé que l’esprit du don doit être parmi nous, et que d’ailleurs il est parmi nous. C’est par un seul et même mouvement que s’énoncent alors l’aspiration à une société de réciprocité et l’affirmation de ce que le don constitue positivement le lien social le plus fondamental, heureuse coïncidence qui garantit à la préférence le soutien de la nécessité. Ce sont précisément la force trop visible de ce souhait et le caractère directeur qu’il a fini par prendre sur la démarche même de recherche, qui rendent sans effets les quelques précautions verbales résiduelles et font renaître sans cesse le risque de l’angélisme » 8.

C’est en réaction à cette anthropologie sommaire que Lordon propose une conception de l’intérêt élargie, menant à une compréhension plus profonde des pratiques sociales.

Le bien comme utile : Spinoza et le conatus

Pour sortir de cette confusion du positif et du normatif (de l’être et du devoir-être), Lordon fait table rase de ces hypothèses incertaines et s’appuie sur une théorie bien moins lourde de présupposés, plus universelle et surtout dénuée de tout caractère moral : le conatus de Spinoza.

« Si l’intérêt est souverain c’est parce que le désir, qui “est l’essence même de l’homme”, est nécessairement, constitutivement, intéressé. Il est intéressé à son objet, même au plus profond de l’ignorance des causes qui le déterminent (Éthique, II, 35, scolie), et du seul fait que l’objet est apparu digne d’être poursuivi » 9.

La force de Spinoza est d’avoir proposé une lecture strictement amorale du désir et de l’élargir à une compréhension strictement immanente de l’ordre social.

Que l’homme ne soit que persévérance dans l’être n’est en soi ni bien ni mal. C’est un fait, qui doit être étudié comme tel, scientifiquement. La lecture de Lordon nous rappelle au passage que le conatus n’est pas une pure force mécanique, par laquelle l’individu serait mû à son corps défendant. Le désir est tout sauf une puissance aveugle et anonyme :

« Contrairement à ce qu’on pourrait être tenté de penser à y regarder superficiellement, l’effort de la « persévérance dans l’être » n’est pas une généralité vide dont on pourrait tirer en science social tout et n’importe quoi – ou, pire, rien du tout. La question du don et du désintéressement est peut-être même l’une des plus susceptibles de faire voir quelle option tranchée engage la perspective spinoziste. Car, si le conatus est effort, il est aussi fondamentalement intérêt -l’intérêt de la persévérance dans l’être, c’est-à-dire du maintien dans l’existence et dans l’activité. Le conatus est l’intérêt à effectuer ses puissances et à les augmenter. Il est intérêt parce qu’il est l’expression d’une chose impliquée dans son existence même. Si, en effet, et tel est bien le sens fondamental du conatus, une existence est essentiellement concernée par elle-même, alors il n’est pas une action qu’elle entreprenne qui ne soit la manifestation de ce qui doit être qualifié très littéralement d’égocentrisme radical. Exister, c’est être intéressé à soi » 10.

Les hommes ne cherchent que l’accroissement de leur puissance vitale. Est utile, dit Spinoza, ce qui est bon pour moi, c’est-à-dire ce qui augmente ma puissance. Lordon se propose, suivant cette logique, de radicaliser la compréhension de l’intérêt et de faire éclater ses bornes. Il propose une extension spectaculaire de son champ d’application, dans un utilitarisme généralisé.

Typologie du don

Les chapitres centraux du livre suivent l’évolution à travers les siècles des structures de cet échange symbolique qu’est le don. A cette étude, Lordon adjoint la lecture critique de textes relatifs au don lui-même, afin de montrer l’importance des discours tenus par les agents eux-mêmes, au rebours d’une méthode structuraliste qui tend à considérer comme sans importance ce que les individus peuvent dire, au profit de la seule étude des structures.

Afin de désenchanter quelque peu la réalité du don, Lordon ébauche une typologie [Pour une analyse du cérémoniel du don, voir les livre de Marcel Hénaff, Le prix de la vérité et Le don des philosophes, [Compte-rendu sur ce site.[/efn_note] , qui permet de réintégrer les problèmes du don dans une étude plus générale, celle de la genèse et du maintien des institutions.

– Le don de pacification : il s’établit pour réprimer la violence originelle des conatus. La société n’est faite que de ces conatus et de leur régulation. La pacification est donc comme une guerre menée à la guerre : les pulsions prédatrices doivent être domestiquées et tournées en leur contraire. « C’est du prendre que vient le danger, c’est lui qu’il faut impérativement entourer de “toutes sortes de précautions archaïques”, c’est sa violence intrinsèque qu’il faut neutraliser par une mise en forme “sans aucune faute” » 11. Au lieu de dépenser ses forces à piller et tuer son voisin, on apprendra au contraire à se montrer généreux envers lui. « Au moment même où le geste pronateur se révèle comme le mouvement le plus brut du conatus, il s’annonce également comme le péril social par excellence dès lors qu’il menace de prendre des mains d’autrui ce qu’il ne peut pas prendre à la nature » 12. Le combat de l’homme contre l’homme est transformé en une joute agonale, selon le jeu réglé du don / contre-don : tu m’offres énormément et je t’en remercie avec gratitude. Mais je saurai me montrer encore plus généreux que toi et j’en acquerrai un prestige supérieur. « Tant que les appareils de la pacification fondamentale sont encore trop fragiles et que la libération des conatus sous la forme utilitaire-matérielle ne cesse d’emporter le risque de la décomposition violente, l’échange économique intéressé est voué à la stigmatisation et à l’indignité. A contrario, la grandeur des pratiques de l’échange symbolique est attestée par une forme de renoncement consenti aux yeux de tous, le sacrifice des élans spontanés de son conatus manifestant un haut degré de maîtrise de soi -c’est-à-dire de ses pulsions antisociales – et de considération pour les exigences de la cohésion collective » 13. Cette première forme du don est bien une mise en forme, qui exige un respect impeccable du cérémoniel de l’échange, de manière à tenir à l’écart les choses et les appétits qu’elles excitent.

– Le don de sociation : La menace de l’anarchie généralisée étant écartée, la société acquiert une plus grande stabilité, qui permet une plus grande complexité des échanges. Ce deuxième type de don permet d’entretenir de bonnes relations avec ses « amis ». Il maintient des relations d’obligations réciproques et inclue-même les pratiques de celui qui corrompt, soudoie, stipendie. Le don, loin d’être pur, est intéressé à maintenir l’intérêt du donateur, par une pratique qui m’attache la reconnaissance d’autrui, et qui se fait passer pour de la pure libéralité.

– Le don unilatéral : Il est le plus proche du modèle idéal de don pur, gratuit, fait par pure générosité. Il a pour effet d’accroître son estime. Il est plus raffiné, plus civilisé, plus beau sans doute, mais pas moins intéressé, car même l’homme le plus généreux aime jouir de l’estime des autres et ressentir sa puissance dans l’acte même d’offrande. Il est en un sens le plus trompeur car il est celui qui peut le plus passer pour une donation sans réciproque.

Cette typologie ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle permet de comprendre le fonctionnement des pratiques de dons et leur utilité sociale incontestable. Nous sommes bien loin de la rêverie sur les sociétés primitives généreuses, pas encore corrompues par l’appât effréné du gain. Le don comme institution dissimule son contraire, la violence pronatrice qu’exerce l’homme aux abois. Il en est la sublimation. Nous sommes également loin des théories plus ou moins cyniques qui font du calcul égoïste le seul motif des actions humaines. L’égoïsme suppose déjà une relative autonomie de l’individu par rapport au groupe, ainsi qu’une nette distinction entre l’objet et toutes les propriétés magiques qu’on lui prête traditionnellement. Or, la situation la plus commune de l’homme en société n’est pas du tout celle d’un consommateur en face à face avec un ensemble de biens parmi lesquels il fait un choix raisonné.

Fonctions et évolutions des échanges symboliques

Il est important de distinguer deux dimensions du don : la pratique même de l’offrande (entre familles, entre villages…) et le don comme institution. C’est l’institution du don qui est primordiale, les formes particulières dans lesquelles il se réalise ne venant qu’en second. Il est vital qu’il y ait don, peu importe à la limite le détail de ses cérémonies. C’est parce qu’il est institué que le don a une force.

F. Lordon se garde pourtant de tout fonctionnalisme. Il serait faux de dire que le don a été volontairement mis en place pour ses effets pacificateurs. Le tort du fonctionnalisme est de ramener la nature d’une institution à la fonction qu’elle remplit objectivement. Or, rien ne dit qu’une institution remplisse jamais la finalité pour laquelle elle a été mise en place, ni qu’elle soit considérée comme telle -à supposer même qu’on puisse retrouver aux origines une volonté claire dans l’acte d’institution. L’historien étudie empiriquement comment fonctionnait une institution, il ne lui cherche pas une raison d’être toute faite :

« Il est possible d’envisager que l’institution a réglé des problèmes sans le moins du monde tomber dans le fonctionnalisme problem-solving qui menace toujours d’affliger le point de vue historique, génétique et réaliste […] Ce qu’on pourrait appeler un “fonctionnellisme” conceptuel conserve, lui, tout son intérêt en nous faisant voir les fonctions que remplit objectivement l’institution lors même qu’elle aurait été conçue par ses bâtisseurs selon de toutes autres finalités -pour ne rien dire de celles qui n’ont eu ni projet, ni plan, ni bâtisseurs » 14.

C’est pourquoi il est important de tenir compte à la fois des structures réelles mais aussi des discours qui, même s’ils sont faux, ont un effet réel sur le fonctionnement des institutions.

Bien que Lordon suive un ordre globalement historique, son propos se veut d’abord génétique : les différents types de structures du don qu’il analyse ne correspondent pas aux stades d’une évolution, du primitif au moderne, de l’archaïsme aux Lumières, mais s’entremêlent à toute période.

« Il faut en revenir à ces origines explosives pour décourager les visions enchantées du don, et leur rappeler quelle violence première a d’abord justifié l’institution sociale du don/contre-don. Cette violence y demeure enfouie, comme dans toutes les formes ultérieures de l’oblation dont les figures aimables ou raffinées ne peuvent faire oublier l’impératif catégorique originaire dont, même à distance, elles continuent de procéder. Aussi n’est-il pas plus sûr moyen de dégriser les anthropodicées heureuses de l’homo donator que de les inviter à prendre enfin au sérieux le don/contre-don et de le leur faire voir comme une institution, c’est-à-dire comme une force, mais, socialement constituée et symboliquement appareillée, opposée à la force brute des conatus individuels » 15

L’étude génétique empêche de se laisser aller au postulat d’instincts innés ou de tendances naturelles. L’homme n’est pas naturellement cupide ni généreux. Il faut toute une évolution des sociétés pour en arriver à faire de la recherche du profit un but de l’existence. Lordon montre que cela ne peut se faire que sur la décadence des pratiques antiques du don. Celles-ci demandaient des donateurs et donataires qu’ils expriment avec force leur gratitude, des remerciements chaleureux -toute une comédie sociale destinée à entretenir l’idée de la générosité spontanée. Ce n’est que lorsque l’on sort de cet enchantement que le pragmatisme utilitaire peut prendre le dessus :

« Il y a donc lieu de rompre avec l’antinomie trop schématique qui fait de l’“intérêt” le négatif de la passion : le calcul est de la passion trempée par l’apprentissage de l’interdépendance. Rendu licite par l’évolution civilisationnelle de la société marchande, l’intérêt calculateur est la manifestation d’un conatus parvenu au stade méthodique » 16.

Il est vrai que l’auteur souscrit à la vision globale d’une histoire européenne qui va dans le sens de l’individualisme, dont l’expression passe par une critique de plus en plus affirmé des pratiques de don. S’y substitue peu à peu l’échange marchand, juridiquement défini. 17. Le but de Lordon reste de mettre en doute une série d’antinomies apparemment évidentes : intérêt/générosité ; égoïsme/altruisme -et après en avoir montré l’inanité, de déplacer le problème de la valeur morale des échanges vers celui, plus radical, des modes d’expression du conatus au sein d’un collectif humain.

Buste dit « Pseudo-Sénèque », Naples, Museo Archeologico Nazionale

Individualisme et générosité

Deux figures servent de jalons dans l’étude des structures du don : Sénèque et Montaigne. Le premier tente de défendre la valeur morale des bienfaits, le second avoue tout net vouloir rompre avec ces pratiques, qui sont pour lui synonymes d’attachement étouffant et de relations hypocrites. Lordon consacre un chapitre très drôle au célèbre penseur et millionnaire romain, qui, dans son traité Des bienfaits enjoint son interlocuteur Libéralis à pratiquer la prodigalité : « Les grands auteurs supportent d’être rudoyés… […] Parti pour édifier le bien nommé Libéralis des hautes vertus de la générosité pure, Sénèque finit, mais évidemment à son corps défendant et visiblement sans s’en rendre compte, par livrer un état à peu près complet de toute variété des intérêts qui fourmillent sous les apparences de désintéressement du don gracieux […] Une véritable encyclopédie de l’intérêt dénié et de l’hypocrisie inconsciente du don » 18. Rien n’y fait, l’intérêt revient toujours au galop dès qu’on veut le chasser. Même l’homme le plus généreux ne manquera jamais de trouver son intérêt à ses bienfaits et voudra, d’une manière ou d’une autre, être payé pour son geste.

Le véritable danger provient pour cette raison de l’ingrat : celui qui ne reconnaît pas la valeur de mon cadeau et qui par conséquent ne se mettra pas en peine de m’offrir quelque chose en retour. Celui-là menace le fragile édifice des bienfaits réciproques et, ultimement, menace l’ordre social. Son ingratitude manifeste quelque chose de plus inquiétant que le manque de reconnaissance : le retour de la pronation sauvage. Refuser de reconnaître la générosité d’un donateur, c’est nier la relation d’échange et donc faire sauter les médiations symboliques qui permettent d’apprivoiser les pulsions.

Le propos de Sénèque, tel que lu par Lordon, paraît d’abord bien dérisoire, car sa démonstration réelle va complètement à contre-sens de son intention. Derrière le comique perce le tragique :

« Le bienfait est une comédie, c’est d’accord, mais c’est une comédie sérieuse, inquiète et impérative. Il n’y a pas de quoi rire de ses manières et moins encore quand celles-ci s’effondrent, car alors menace la catastrophe générale. Et la société est bientôt comme une cité mise à sac » 19.

Le don se présente ainsi comme une institution à la fois dérisoire, fragile et indispensable.

La relecture de Montaigne s’avère aussi intéressante : l’auteur des Essais dénonce à mots couverts l’hypocrisie qui se cache derrière la superbe des hommes généreux. Son argumentaire marque un moment de crise pour la logique des échanges symboliques : les apparences ne font plus illusion. Montaigne considère les choses sans enthousiasme et dépouille les pratiques de libéralité de leur générosité factice :

« N’est-ce pas finalement très logiquement que Montaigne qui, pour appartenir aux élites intellectuelles et sociales de son temps, est mieux placé pour éprouver le sentiment de la revendication individualiste, demande que l’ambiguïté soit dissipée une bonne fois et qu’on en finisse avec ces jeux de rôles donateurs, où l’incertitude même est une servitude […] Contre les contorsions brumeuses de l’antidora [le contre-don, NDA], ce sera la clarté juridique de l’échange contractuel et marchand » 20.

Le sens pratique comme évaluation

Les derniers chapitres du livre proposent une ébauche d’anthropologie de l’intérêt, cette fois-ci du point de vue du sujet, en étudiant les différents mobiles de nos actes, leurs conflits et leurs interpénétrations.

Comment proposer un contre-modèle à l’homo oeconomicus des utilitaristes, sans se laisser aller aux voeux pieux sur l’homo donator ? Lordon s’appuie à la fois sur Spinoza et sur les textes de Bourdieu consacrés à l’habitus et au sens pratique. Il forge grâce à eux la notion de timesis, entendu comme sens de l’évaluation. La rationalité peut être sauvé du strict calcul, sans s’évaporer dans la spontanéité donatrice.

« Il s’agit de penser ce mode cognitif très particulier dans lequel le sujet évalue sans mesurer explicitement, apprécie sans calculer formellement, et cela par des opérations qui pour être préréflexives n’en sont pas moins déterminantes » 21

Affirmer que l’homme n’est qu’intérêt n’équivaut pas à dire que l’homme sait toujours ce qui est bon pour lui, ni qu’il reçoit ses représentations de lui-même, consciemment. Au contraire, la lecture de Spinza nous montre un désir toujours déterminé par des causes extérieures et une conscience toujours imparfaite des causes qui me poussent à l’action. C’est pourquoi Lordon ne veut pas scruter les motifs de l’agir rationnel mais retrouver les causes efficientes de l’action, donc les mobiles, au sens de ce qui met en mouvement. Qu’est-ce qui me fait désirer ? Comment mon intérêt se forme-t-il ? L’interprétation des comportements en termes d’évaluation nous amène aussi en territoire nietzschéen : nous agissons d’après des valeurs, c’est-à-dire un ensemble d’évaluations, fixées sous forme d’obligations, qui prennent de ce fait un caractère contraignant, voire impératif.

Grâce à cette anthropologie de l’homme comme être évaluateur, Lordon montre une voie de sortie hors de l’opposition stérile de l’égoïsme et de l’altruisme :

« Saisir ces comportements intermédiaires entre, d’une part, des élans passionnels construits comme antithèse absolue de la rationalité, au point qu’ils en deviennent incompréhensibles et, d’autre part, le calcul utilitariste des intérêt, et, plus précisément, soutenir l’idée que des formes d’évaluation sont à l’oeuvre dans des comportements en apparence “désintéressés”, c’est-à-dire en principe hors calcul, demande d’en revenir à ce type d’opérations que Bourdieu réunit sous la catégorie générale de “sens pratique”» 22.

Le désenchantement des pratiques symboliques est le prix à supporter pour un gain quant à la compréhension des structures sociales de l’échange : non plus la dénonciation de l’hypocrisie des relations humaines, mais l’analyse des modes sociaux de codification des échanges, puis des règles qui régissent les joutes agonales ainsi produites ; enfin une meilleure compréhension des illusions collectives qui en découlent -ce que Pascal nommait la pensée de derrière : la vie en société est une duperie magnifiquement organisée dont il faut souhaiter la préservation 23

Conclusion : une anthropologie économique

Apparemment, la leçon philosophique à retirer de ce livre est amère : l’humanité ne se maintient qu’au prix d’un mensonge sur elle-même. Un mince voile d’illusion est indispensable à la vie en société, pour dissimuler un état de nature toujours présent, fait de désirs prédateurs et de rivalités à mort pour la survie.

La lecture a-morale proposée par l’auteur reformule radicalement le problème que nous nous posions au départ : au lieu de scruter dans quelle mesure égoïsme et altruisme se combattent en nous, au lieu de désespérer de jamais assister à une action fait par pur dévouement, on interrogera la genèse réelle de nos actes, toujours conflictuelle, pris entre les impératifs vitaux de l’appropriation des biens, et cet autre impératif non moins vital qu’est leur mise en forme sociale. Les inquiétudes qui nous taraudent n’en sont pas pas atténuées, mais replacées sur un plan de consistance où elles prennent leur sens véritable.

Rattachée à l’ensemble des champs sociaux, l’économie perd sa trompeuse autonomie et peut entrer en revanche dans le champ des sciences de l’homme, donc comme partie d’une anthropologie, grâce à la notion à la fois universelle et plurivoque d’intérêt. Au-delà même des sciences sociales, l’intérêt entendu comme conatus dépasse l’homme -souvenons-nous que pour Spinoza, c’est toute chose qui est effort de persévérance dans l’être, pas seulement l’homme. Nous sommes bien loin de la réduction des valeurs humaines à la cupidité… L’intérêt principal de ce livre est bien de nous proposer une idée plus intéressante de l’intérêt.

- Frédéric Lordon, L’intérêt souverain, La Découverte, 2011

- Marx et Engels, Le manifeste du parti communiste.

- Page 9.

- Page 48.

- David Hume, Enquête sur les principes de la morale.

- Page 13.

- Page 21.

- Page 33.

- Pages 8-9.

- Pages 43-44.

- Page 46.

- Page 47.

- Page 94.

- Page 63.

- Page 67.

- Page 173.

- Bien qu’il s’appuie sur Bourdieu, F. Lordon marque là une différence nette avec l’auteur des Méditations pascaliennes, qui ne fait nulle mention d’une finalité à l’oeuvre dans l’évolution sociale : ni avancée vers un mode d’organisation de plus en plus rationaliste (comme le pensait Max Weber), ni émancipation progressive de l’individu. A ce sujet, voir le livre de Louis Pinto, Pierre Bourdieu et la théorie du monde sociale, Points Essais, 2002, qui doute précisément qu’on puisse parler de théorie sociale chez Bourdieu.

- Page 126.

- Page 156.

- Pages 123-124.

- Page 51.

- Page 176.

- Voir ces deux fragments des Pensées, liasse « Raisons des effets » : « Les raisons des effets marquent la grandeur de l’homme, d’avoir tiré de la concupiscence un si bel ordre ».

« Grandeur de l’homme dans sa concupiscence même, d’en avoir su tirer un règlement admirable et en avoir fait un tableau de charité ».