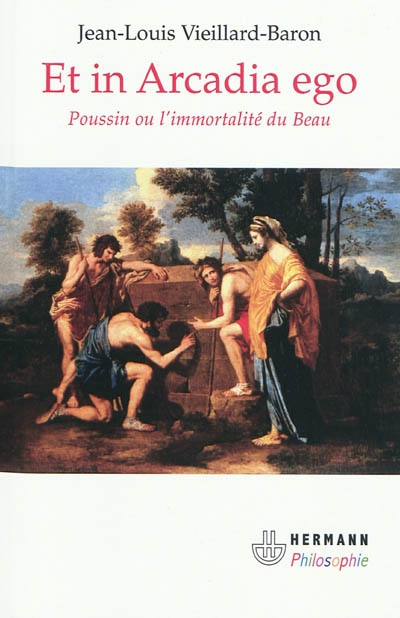

Jean-Louis Vieillard-Baron, spécialiste de Hegel et de l’idéalisme allemand notamment dans sa dimension spéculative, théologique et religieuse, a décidé de s’attaquer à Nicolas Poussin et, plus précisément, aux célèbres Bergers d’Arcadie. La gageure est osée car s’il est bien une œuvre surdéterminée par les interprétations qui en ont été faites, tant philosophiques qu’hermétiques ou iconographique, c’est bien celle-ci. La question à laquelle l’auteur est alors confronté est tout à la fois simple et redoutable : que dire de neuf sur le sujet, quelle interprétation inédite apporter à la lecture de cette toile magnifique ? Au fond, pas grand-chose de possible du point de vue herméneutique car tout a déjà été dit, ou presque. Alors il faut une voie de biais, une sorte de dérivation par laquelle une possibilité demeure : celle de la méditation : « c’est avant tout une œuvre de méditation : la méditation sur le métier de peintre et sur la mort provoque la représentation picturale, elle est la source du tableau ; mais celui-ci, à son tour, produit la méditation de la part du spectateur. »1 Poussin méditerait sur la mort, et le spectateur serait appelé à lui-même méditer, à partir de l’œuvre, sur le thème. La clé de l’œuvre se situe donc, pour l’auteur, dans la question de la mort ou, plus précisément encore, dans la relation que l’âme peut entretenir avec cette mort et envers laquelle elle peut nourrir de légitimes espoirs.

A : Comment évoquer philosophiquement une œuvre d’art ?

La difficulté de ce genre d’entreprise est connue : comment parler philosophiquement des œuvres d’art sans les dénaturer ? Comment ne pas surinterpréter à partir de concepts inadéquats une œuvre dont, la plupart du temps, la visée est esthétique ? L’échec à la fois splendide et grotesque de Heidegger vis-à-vis de Van Gogh a de quoi susciter chez les quelques téméraires qui voudraient s’y risquer une prudence bien légitime. Du reste, l’auteur avance avec quelques précautions, et n’hésite pas à rappeler les nombreuses interprétations existantes, tout en brossant l’histoire du tableau, ce qui lui permet de prévenir les risques d’interprétation dont la motivation ne serait jamais que l’ignorance, ruineuse en ce domaine. Sachons gré à Jean-Louis Vieillard-Baron de montrer que la position de prétendu surplomb philosophique ne constitue en aucun cas un sésame dispensant de connaître l’histoire positive des oeuvre étudiées.

Mais si cela permet de savoir ce qu’il ne faut pas faire dans ce genre d’approche, à savoir ne pas introduire de force une œuvre dont on ignore tout dans un champ conceptuel qui lui est parfaitement étranger, cela ne nous dit pas quelle démarche philosophique positive peut être tentée pour appréhender pareille œuvre. Faut-il délaisser l’aspect plastique pour n’en retenir que le sens, le « message » que délivrerait le peintre ? Faut-il se calquer sur une démarche plus iconographique, cherchant à identifier le sens des personnages en les référant à leurs origines littéraires ? Faut-il en tenter une description phénoménologique à la Merleau-Ponty, réduisant la lecture d’un tableau à une perception ? La chose n’est guère aisée, tant les écueils sont nombreux, et J.L. Vieillard-Baron semble le savoir, tant il multiplie les précautions érudites, prévenant tout à la fois la fuite conceptuelle enracinée dans l’ignorance de l’œuvre et en même temps l’excessive érudition faisant perdre le sens global de l’œuvre en tant qu’elle est d’abord plastique. Pour le dire d’un mot, la démarche de l’auteur alterne assez efficacement rappels historiques, synthèse des grandes interprétations, lecture personnelle. Et sans doute était-ce la meilleure chose à faire.

En outre, une des décisions de l’ouvrage est de lire Les Berges d’Arcadie du Louvre en regard d’une autre œuvre de Poussin, Inspiration du poète, et ce pour des raisons tant plastiques qu’herméneutiques.

« Ce sont en fait deux œuvres secrètes, ésotériques au sens propre, des tableaux qui ont un sens pour les initiés, et pour lesquels les datations de sir Denis Mahon semblent solides, 1630 pour le premier, 1640 pour le second. »2 D’une part, donc, ces deux œuvres se rejoignent en ceci que leur sens ne saurait être immédiat : il ne se présente qu’à ceux qui ont franchi les illusions premières et ont su briser la couche d’opacité qui en revêt le sens. Mais d’autre part, une certaine similitude plastique établit entre elles une relation indubitable : « non seulement on passe de la composition en diagonale à un structure verticale, mais on passe du frémissement inquiet à l’ordre pacifié. C’est qu’ils représentent en fait, sous forme picturale, la théorie de l’art que Poussin n’a pas écrite, et qui n’est pas explicite dans ses lettres et dans ses propos, mais qu’il mettait en œuvre dans son travail de peintre. L’art lui-même est signifié par deux éléments centraux, la lyre sans corde du premier, le tombeau du second. »3 Trois éléments semblent ainsi structurants dans ces deux œuvres : l’ésotérisme, la composition verticale, et la théorie de l’art qui se mettrait en abîme dans l’œuvre elle-même.

B : Les Bergers d’Arcadie entre ésotérisme et tautégorisme

Des trois aspects retenus par J. L. Vieillard-Baron, le premier est sans aucun doute le plus intéressant, car l’identité des personnages retenus est tout aussi troublante qu’énigmatique. Qui est la femme représentée ? Pourquoi l’ombre du doigt d’un des bergers n’est-elle pas conforme au doigt ? Que signifie cette énigmatique inscription et in arcadia ego à laquelle Panofsky avait consacré tant de temps ? Pourquoi avoir donné aux montagnes du dernier plan des formes aussi troublantes, souvent proches de masques mortuaires ? Toutes ces questions sont soulevées par l’auteur, mais les réponses sont parfois frustrantes ; en outre, la question du voile de la femme n’est nullement abordée alors que certains y voient la clé de l’œuvre. L’interprétation générale de l’auteur se laisse ainsi formuler : « La scène des Bergers d’Arcadie prend sens dans un contexte humaniste général, comme une mise en scène du peintre, de son statut, et de la mort. »4 Mise en abîme de l’art lui-même, les bergers d’Arcadie ne seraient donc qu’une pensée de l’art exprimée artistiquement, ce qui autoriserait dès lors à faire de la femme une figure du peintre, et de la mort une réflexion sur le devenir des œuvres et des hommes.

L’auteur reprend alors à Schelling une célèbre distinction entre l’allégorique et le tautégorique, le tautégorique brisant la distance symbolique qu’introduit l’allégorie pour y substituer des êtres réels qui sont ce qu’ils signifient, sans qu’il n’y ait de distance entre l’être et la signification. A cet égard, il faudrait lire les âges différents des différents personnages comme le sens même de l’œuvre, en tant qu’âges de la vie menant à la mort, sans qu’il n’y ait besoin de chercher un sens allégorique distinct de ce qui est représenté. Le jeune homme serait la jeunesse de la vie, le deuxième berger agenouillé serait celui de l’âge mur, avec une ombre indiquant qu’il est midi, tandis que le troisième âge, loin d’être la vieillesse serait celui de la recherche du sens. Citons l’auteur pour synthétiser tous ces aspects : « Si nous acceptons l’idée que ce tableau est un autoportrait tautégorique, il en résulte que les trois personnages masculins représentent trois aspects de Poussin lui-même : le premier aspect, c’est le don des dieux, le talent inné (qui faisait du jeune Poussin un enragé quittant sa famille pour devenir peintre) ; ce jeune Poussin, encore indécis sur lui-même, mais prometteur, est investi du don que dans ses lettres le peintre nomme « le rameau de Virgile », pour désigner ce qu’aucune leçon, ce qu’aucun maître ne peuvent vous apprendre. Le second aspect est le labeur : le Poussin travailleur, l’artisan exigeant qui ne se contente pas de peindre, mais qui déchiffre les textes qui lui serviront de sujets pour ses tableaux (…). Enfin le troisième aspect est le souci de la reconnaissance éternelle ou l’inquiétude d’une beauté absolue : Poussin pose les questions métaphysiques et attend une réponse de la femme qui lui effleure l’épaule, et qui montre que la réponse est ailleurs sans la dévoiler. »5 Bref, pour le dire avec l’auteur, « Nos Bergers d’Arcadie offrent au spectateur une méditation sur la fuite du temps. »6

Que penser de cette interprétation globale ? Elle présente un mérite essentiel, à savoir prévenir les risques d’extrapolation excessive : partant de ce qui est présent, elle s’en tient à ce qui est, et y découvre ce qui fait sens. La tentation de surinterpréter se trouve ainsi contenue, sans que, pour autant, le résultat obtenu ne soit trop fade. On peut déplorer toutefois le manque d’attention porté au travail plastique de l’œuvre, à la structuration de l’œuvre, infiniment complexe, aux redécoupages effectués, au rôle du cadre, bref on peut regretter que le concept ait peut-être trop pris le pas sur le plastique ; en outre, on peut se demander – cela reste purement hypothétique – si ce tableau aurait exercé une telle fascination s’il ne s’était agi que de la représentation des âges de la vie, thème somme toute fort banal. Enfin, la possibilité de concilier l’ésotérisme et le tautégorisme semble quelque peu délicate, et l’on sent l’auteur ballotté entre ces deux possibilités qui peuvent apparaître comme exclusives l’une de l’autre.

C : La présence de l’ego

La troisième partie de l’ouvrage est sans doute la plus intéressante car elle est la plus audacieuse ; c’est là que l’auteur ose enfin rappeler que l’ombre du doigt forme une « faucille de la mort ? »7, en dépit du point d’interrogation qui signale combien grande est la prudence à l’œuvre dans cette lecture. Prudence assurément excessive, car la compréhension – et l’acception évidente – de cette faucille constitue sans doute un moment crucial de l’intelligibilité de l’œuvre. Le reflet ombragé d’un bras vivant sous la forme du symbole de la mort n’est pas sans valeur, tant plastiquement – la cohérence des ombres est brisée – que symboliquement – la vie ne peut se refléter que dans la mort.

Mais surtout, Vieillard-Baron y déploie sa lecture à partir de l’ego : outre la question des âges de la vie et de la mort, c’est une méditation sur l’ego que Poussin aurait proposée, c’est-à-dire d’une conscience de soi toutefois aveugle à l’identité de son Moi. Le Moi serait ainsi le centre de l’œuvre, présent dans la vie comme dans la mort, chez les hommes comme en pleine nature. « Le tombeau des Bergers d’Arcadie est celui d’un ego qui ne dit pas son nom au milieu d’une nature amicale : l’homme a conscience d’être un moi, mais il ne sait pas pour autant qui il est et quel est le sens de sa situation dans la nature. Même pour l’artiste créateur, l’homme reste une énigme. »8 L’ego devient ainsi le principe unitaire de l’œuvre, voire des œuvres picturales en leur entier, mais cet ego est anonyme, sans nom, sans identité bien définie. L’idée générale serait alors de faire de Poussin le représentant de ce que Vieillard-Baron appelle un « cartésianisme inconscient »9 en tant que le Moi deviendrait la structure de toutes choses, en dépit de son anonymat ; fidèle à l’ego des Méditations (qui ne sont pas encore publiées…), Poussin découvrirait au même moment que Descartes l’inspiration centrale de l’egologie, pour laquelle rien ne serait représentable sans le Moi, quelle que soit l’identité de ce dernier. Le spectateur découvrirait donc, comme en lisant les Méditations, ce rapport à soi comme support de toute représentation.

Conclusion

C’est une démarche courageuse qu’a entreprise Jean-Louis Vieillard-Baron et dont le résultat est parfaitement honorable ; la lecture philosophique finale exaltant l’ego ne semble pas forcée, tant elle est fondée dans l’inscription même du tombeau, tandis que l’interprétation tautégorique permet de ne pas introduire de grande distance entre l’être et le sens. Pourtant, une certaine frustration peut résulter de la lecture de cet ouvrage, car l’interprétation générale qui est proposée ne résout aucune des difficultés réelles que soulève l’œuvre, et semble donc un peu abstraite en ce sens qu’elle se trouve séparée des énigmes manifestes que nous a léguées Poussin. Néanmoins, il s’agit là d’une introduction tout à fait plaisante à ce chef-d’œuvre pictural, et d’une lecture plutôt convaincante du point de vue philosophique de ce que peut être un tableau à l’époque cartésienne.