A : Que signifie la Philosophie ? Philosophie et morale

Actu-Philosophia : Si vous le voulez bien, je voudrais partir, pour cerner vos analyses de la pensée d’Arendt, d’écrits antérieurs que vous avez publiés à la fin des années 1990 et qui me semblent capitaux. Dans Philosophie et perfection de l’homme, vous restituez en effet l’importance de la notion d’humanitas pour les penseurs français renaissants – et italiens –, et vous l’opposez quelque peu à la dignité du concept. D’une certaine manière, vous rappelez le caractère fondamental en philosophie de la dignité de l’homme comme tel et vous semblez considérer comme dangereuse la substitution d’une philosophie qui ne s’intéresserait plus qu’au concept. Je vous cite :

« non seulement l’humanitas est un concept essentiel qui ne prend tout son sens que grâce à l’apport des philosophes de la Renaissance, mais, plus généralement, le présupposé même selon lequel la pensée philosophique trouve seulement sa vérité dans le concept mérite d’être reconsidéré et nuancé. »1

Ma question est donc la suivante : l’objet et la tâche propres de la philosophie sont-ils selon vous d’exalter la dignité humaine, et si oui, est-ce la raison pour laquelle vous semblez traquer, d’abord chez Heidegger, puis dans les écrits d’Arendt, des traces conceptuelles qui réduisent ou atténuent ladite dignité humaine ?

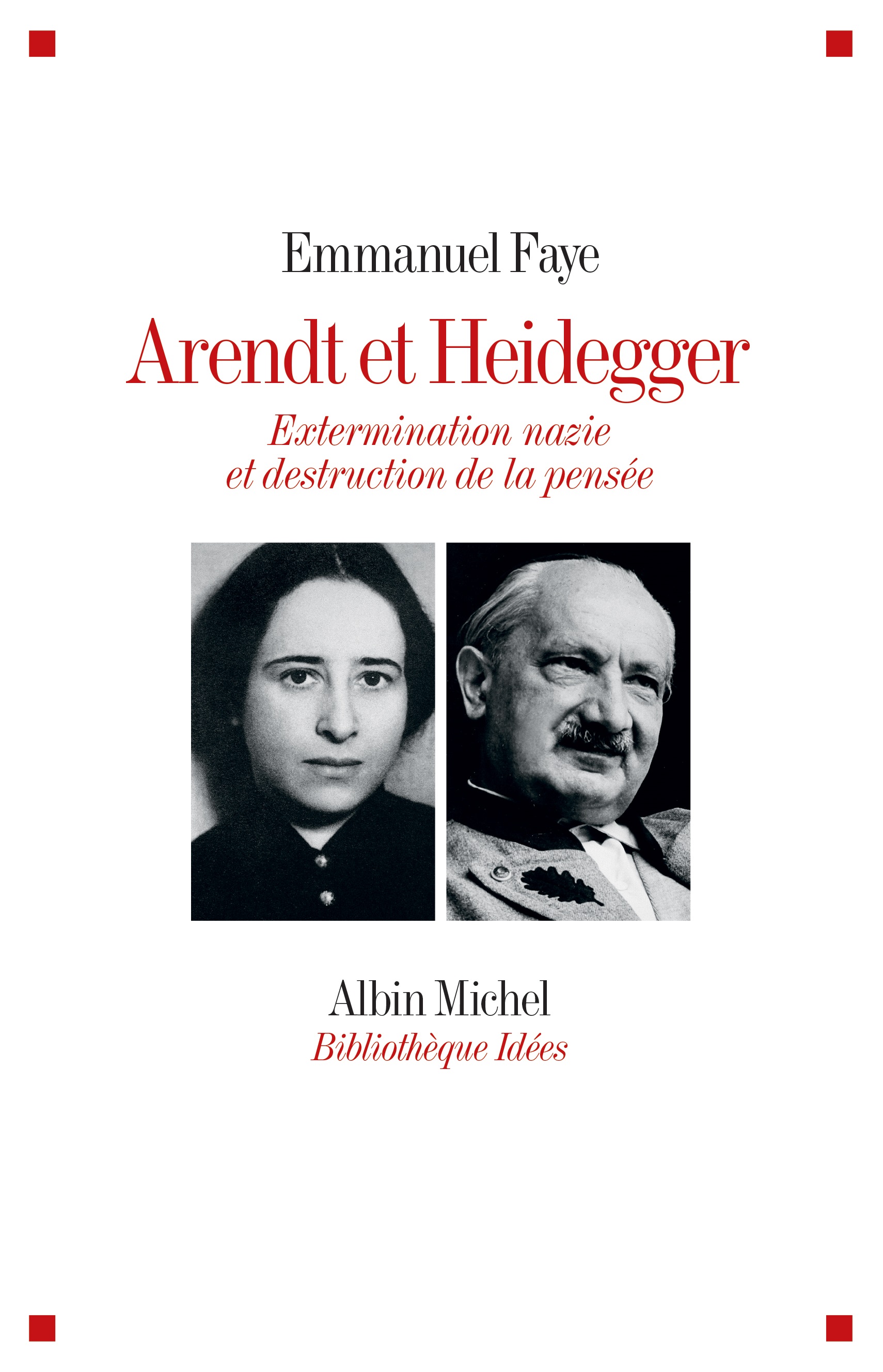

Emmanuel Faye : Vous m’interrogez d’une part sur ma conception de la philosophie, d’autre part sur la raison qui m’a conduit à publier deux ouvrages critiques, l’un sur Heidegger en 2005, l’autre sur Arendt et Heidegger en 2016, et vous me demandez en outre si la conception de la philosophie qui transparaîtrait dans Philosophie et perfection de l’homme, paru en 1998, est à l’origine de ce travail critique. Permettez-moi d’essayer de démêler un peu ces deux questions sans les associer trop vite l’une à l’autre.

J’ai toujours répugné à proposer une définition de la philosophie qui semblerait toujours la restreindre et se verrait aussitôt contestée. Rien de ce qui concerne la pensée humaine n’est tout à fait étranger à la philosophie, c’est pourquoi je ne pense pas qu’un seul auteur puisse récapituler et condenser à lui seul toutes les dimensions de la pensée humaine et, par là même, de la philosophie. En d’autres mots, je ne me reconnais pas dans la volonté de totalisation hégélienne.

Dans mes recherches sur la Renaissance, l’une des interrogations qui m’ont guidé a consisté à comprendre comment des esprits aussi différents que Charles de Bovelles ou Michel de Montaigne, l’un métaphysicien, l’autre moraliste, avaient pu concourir à éclairer la pensée philosophique dans cette période de transition entre le moyen âge et les Temps modernes. Je me suis interrogé sur le mode de pensée du philosophe et suis arrivé à la conclusion que, plutôt que d’entreprendre de définir ce qu’est ce mode de pensée, il apparaissait plus pertinent de montrer de quoi il différait principalement à l’époque en question. C’est alors la confrontation entre le mode de pensée du philosophe et celui du théologien qui a constitué l’un des principaux fils directeurs de cet essai. J’ai pris conscience que le contraste entre ces deux modes de pensée ne se cristallisait pas autour de la question de Dieu mais de l’homme. Au début des années 1990, j’ai tout d’abord travaillé sur la notion de dignitas hominis, mais j’ai pu constater que ce sujet était déjà assez bien exploré. En outre, Pierre Magnard, à qui j’avais communiqué la présentation écrite de mon projet de thèse2 – rédigée pour une demande de détachement au CNRS que j’ai obtenue3. –, en avait tiré l’idée d’un colloque international sur « La dignité de l’homme », lequel s’est tenu en 1992, ce qui m’a contraint à modifier mon orientation puisque le thème de recherche que j’avais élaboré se trouvait ainsi, en quelque sorte, récupéré4. Il m’a fallu ensuite plusieurs années pour prendre conscience de l’importance et de la profondeur du concept de perfectio hominis. Je me suis alors attaché à montrer comment des auteurs aussi différents que Sebond, Bovelles, Montaigne, Charron et finalement Descartes, avaient su repenser et enrichir ce concept par leurs apports successifs.

La remarque que vous citez sur le concept n’est pas centrale pour ma recherche. Elle exprime de manière un peu accidentelle l’agacement d’avoir été sommé par des collègues, dans la discussion qui avait suivi une conférences au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours, de produire sur le champ ‘mon’ concept. Je n’avais pas encore pris conscience de l’importance de la notion de perfection de l’être humain et c’est effectivement le terme d’humanitas venu des latins autour duquel j’ai appuyé un temps ma réflexion. Il y avait également le refus de la façon hégélienne de porter le « Concept », avec un grand « C », à l’absolu. Il n’y a de concept de parce qu’une mens humaine le conçoit. Éclairante apparaît la façon dont Bovelles, dans les développements sur l’éducation, la transmission d’esprit à esprit et l’accomplissement de la pensée humaine que l’on peut lire dans son Livre des sens, place la mens plus haut que le conceptus5

L’ensemble des motivations qui m’ont conduit à écrire un ouvrage critique sur Heidegger ne se laisse pas directement déduire de mes recherches sur la perfectio hominis. Lorsque j’ai voulu répondre de façon quasi exhaustive à votre question portant sur mes raisons, je me suis rendu compte que j’étais en train d’établir une sorte d’autobiographie intellectuelle. Or, cet entretien ne saurait être le lieu pour cela. Je dirai donc plus simplement que mes travaux sur le mode de pensée du philosophe ont constitué une base solide pour mesurer, au terme de plusieurs années de recherches autour de séminaires alors inédits, en quoi l’œuvre et l’enseignement de Heidegger, évalués en profondeur, correspondaient à autre chose qu’à une philosophie. Ce n’est pas un jugement que j’ai prononcé à la légère. Nous y reviendrons certainement. En ce qui concerne Arendt, c’est encore une autre question. Il faut prendre au sérieux la façon dont elle-même prend explicitement congé de la philosophie lorsqu’elle se déclare en 1954 politologue et non pas philosophe..

AP : De manière générale, vos travaux actuels se laissent-ils penser à partir de vos textes antérieurs ?

EF : Il y a une continuité profonde dans tout ce que j’ai écrit. Le moment de l’écriture se trouve toujours à la jonction de la mémoire intérieure des recherches et des discussions passées et de l’apport de notion et de distinctions nouvellement discernées.

Cette continuité peut être considérée dans les deux sens : souvent mes travaux les plus récents éclairent rétrospectivement le sens et la portée de mes recherches antérieures, y compris pour moi-même. En deux mots, c’est parce qu’à la fin des années 1970, après avoir lu l’entretien posthume donné par Heidegger au Spiegel, j’ai rompu avec l’heideggérianisme dans lequel nous avions baigné du fait de nos professeurs, que je suis allé rechercher, dans la philosophie humaniste d’expression latine complètement délaissée par les heideggériens, d’autres sources d’inspiration.

AP : Si tel est le cas, on peut s’interroger dans deux directions différentes. D’abord, du point de vue philosophique lui-même, apparaît la difficulté de l’évidence. Nous sommes habitués à faire de la philosophie une entreprise de doute, capable d’appliquer ce dernier de manière universelle. Pourquoi la dignité humaine serait-elle une évidence résistant au doute ? Et si tel était le cas, serait-ce à la philosophie de l’affirmer ? Par ailleurs, d’un point de vue plus historique, n’est-ce pas prendre le risque de réduire la complexité de l’histoire de la philosophie à l’une de ses parties, à savoir un humanisme d’inspiration renaissante qui ne saurait épuiser à lui seul le sens de la philosophie ?

EF : Il ne me semble pas que nous soyons si coutumiers en pratique d’une philosophie conçue comme une entreprise de doute. Si l’on mentionne volontiers les noms de Pyrrhon, Socrate, Montaigne, Descartes, la pratique scolaire de la philosophie, lorsqu’elle n’est pas bousculée par quelques esprits novateurs, repose davantage sur la répétition de la tradition et le respect du canon des « grands auteurs » que sur la remise en question des opinions reçues et l’esprit de recherche.

Par ailleurs, je ne vois pas le respect de la dignité humaine comme une évidence mais comme une ligne de conduite particulièrement difficile à observer. Et vous avez dû voir que je ne parle jamais d’« humanisme » – ce qui m’a été d’ailleurs été reproché6 –, me limitant à utiliser l’adjectif « humaniste » pour désigner une pensée qui met au centre de sa réflexion une interrogation sur l’être humain et les moyens de développer ses capacités.

Enfin, votre question finale ne semble pas suffisamment prendre en compte les exigences de la spécialisation universitaire. Il faut, en histoire de la philosophie, de longues années de lectures et de réflexions pour devenir un spécialiste reconnu d’une période ou d’un champ de pensée. J’ai développé une certaine expertise en ce qui concerne certains philosophes de la période dite renaissante, en France et en Allemagne. Il est donc assez naturel que cet approfondissement participe de ma réflexion, mais je ne prétends pas pour autant constituer les philosophies de la Renaissance en paradigme intemporel du philosopher, il s’en faut de beaucoup. Lorsque j’étais professeur de lycée, j’enseignais avant tout l’œuvre inépuisable de Platon, et, pour voir de quel mode de pensée procédaient ou se détachaient les auteurs renaissants, j’ai longuement étudié la scolastique médiévale – j’ai d’ailleurs été recruté en 1995 à Paris X sur un poste de médiéviste. Mes travaux ont ensuite en partie migré vers le XXe siècle après que j’aie beaucoup étudié les métaphysiciens de l’âge classique, de Descartes et Arnauld à Leibniz, et, actuellement, je m’intéresse particulièrement à Cassirer pour son ouverture d’esprit, son sens philosophique et sa culture hors du commun.

À la réflexion cependant, je pense que l’expérience des femmes et des hommes de la Renaissance peut continuer d’apporter certains éclaircissements pour notre temps. Historiquement, cette période comporte en effet plusieurs points communs avec notre époque comme par exemple l’assimilation d’une révolution dans les modes d’expression et de transmission de la pensée : l’imprimerie et le livre à la Renaissance, le numérique et internet aujourd’hui, ou encore l’intensité des conflits inter-religieux et le rôle décisif des philosophes pour aider à les surmonter.

AP : Je reviens au problème du concept. Quand on lit Philosophie et perfection de l’homme, on ne peut être que frappé par l’opposition que vous proposez entre les discours froids et conceptuels, et les discours plus incarnés qui prêtent attention à l’humanité de ceux qui pensent. C’est ainsi, par exemple, que Montaigne développe sa pensée humaniste de manière très concrète en retenant moins de Socrate sa pensée discursive que les traits saillants de sa personnalité. « Ce sont, écrivez-vous, ni la « métaphysique » (mot qui n’apparaît que deux fois dans les Essais), ni la politique, que Montaigne retient de Platon, mais le portrait que celui-ci donne de Socrate, comme le montrent aussi bien les deux derniers chapitres du livre III des Essais que les ajouts posthumes disséminés dans l’ensemble de l’ouvrage. »7 Montaigne serait ainsi moins un penseur du concept sombrant dans les essences qu’un penseur du portrait, soucieux de rappeler que ce sont des hommes qui parlent.

Pourtant, j’aurais peut-être deux réserves à émettre : d’une part, ce Montaigne qui en effet semble préférer le croquis à l’abstraction conceptuelle, valorisant ainsi la dignité humaine est aussi celui qui, comparativement à l’animal, dévalue comme jamais l’être humain. On se rappelle l’exemple de l’éléphant que prend l’auteur des Essais pour illustrer la supériorité de certaines bêtes sur certains hommes8 D’autre part, au-delà du cas de Montaigne, ne doit-on pas considérer que la limite de la philosophie humaniste que vous analysez est justement de ne pas suffisamment contribuer à l’élucidation du sens du monde, faute de suffisamment le conceptualiser ?

EF : Il y a dans mon parcours philosophique comme une oscillation entre le pôle moral ou même politique et le pôle métaphysique de l’interrogation de l’être humain sur lui-même et ses semblables. Cela est sans doute lié en partie à des circonstances changeantes. Au début des années 1990, lorsque j’écrivais une thèse qui portait sur la question de l’homme à la Renaissance dans sa relation au mode de pensée du philosophe et que je m’interrogeais sur les continuités de pensée, de la Renaissance à Descartes, je m’inquiétais de voir, sous l’influence alors dominante de l’école de Jean-Luc Marion que j’avais d’abord connu tout jeune assistant à la Sorbonne, bien des interprètes de Descartes se limiter à traiter de questions métaphysiques selon un double filtre théologique et heideggérien. J’avais alors souhaité contribuer à rééquilibrer la perspective en revalorisant les interrogations morales de Montaigne et Charron, souvent maintenus à la lisière de la philosophie ou même explicitement écartés, comme c’est le cas avec Hegel par exemple, dans son Histoire de la philosophie9. Il y a trente ans, prendre philosophiquement Montaigne au sérieux était encore une attitude marginale en France : Marcel Conche, André Comte-Sponville, moi-même également, avons alors diversement frayé des voies de lecture nouvelles multipliées ensuite par Thierry Gontier et Bernard Scève notamment. Par ailleurs, c’est un fait que la perfectio hominis acquiert, avec Bovelles ou Descartes, une dimension métaphysique remarquable. J’ai développé cette dimension dans des études postérieures à Philosophie et perfection de l’homme, notamment dans l’ouvrage collectif sur Charles de Bovelles philosophe et pédagogue, en cours d’édition avec Anne-Hélène Klinger-Dollé, en annexe duquel je publie et traduis en français un court traité métaphysique de Bovelles de l’année 1504.

Vous avez bien entendu raison de rappeler que Montaigne est connu comme le philosophe développant, dans L’Apologie de Raimond Sebon, une comparaison de l’homme à l’animal qui tourne au plus grand désavantage du premier. Je me sens à ce propos proche de la lecture de Géralde Nakam, pour qui la « crise sceptique » de Montaigne est contemporaine des massacres de la Saint-Barthelemy. La déploration de la « misère et dénéantise » de l’homme dans L’Apologie apparaît liée à la conscience de la cruauté dont certains êtres humains se montrent capables lorsqu’ils sont animés du zèle du fanatisme. Cependant, Montaigne ne reprend pas à ce propos la thèse théologique de la corruption de l’homme et par ailleurs il renoue, au livre III, à propos de Socrate, avec une certaine image de la perfection humaine10.

Votre question sur le monde mériterait d’être davantage explicitée. Si l’on prend le terme au sens phénoménologique, c’est bien trop anachronique pour la période de la Renaissance où le concept de monde ambiant, d’Umwelt, n’est pas encore forgé. Mais si l’on considère le monde dans sa dimension cosmique, peu d’époques de la pensée ont aussi passionnément tenté de penser l’être humain à partir d’une interrogation d’ordre cosmologique. Il est éclairant de suivre à ce propos la transformation de la question, du microcosme bovillien et de la cosmologie de Bruno à l’univers indéfini de Descartes. L’une des plus grandes mutilations que la vision du monde heideggérienne a voulu imposer à la pensée humaine, c’est la complète mise à l’écart de l’interrogation cosmologique. Bergson, par contraste, ouvre de tout autres dimensions lorsqu’il affirme que notre corps va jusqu’aux étoiles.

AP : Toujours en analysant Philosophie et perfection de l’homme, il me semble que votre perspective philosophique est toujours d’ordre moral. Cela est clair dans le projet général faisant de la dignité humaine ce qui constitue l’objet principal d’une morale moderne, mais cela apparaît également dans votre lecture de Descartes qui, en tant qu’il est rattaché à la Renaissance, se voit lui-même interprété comme l’auteur d’une pensée morale. « La philosophie morale, dites-vous, traverse l’ensemble du projet cartésien et lui donne son sens. »11 Accepteriez-vous l’idée que vous-même poursuivez une philosophie morale destinée à révéler les perfections de l’homme ?

EF : Comme je l’ai suggéré dans ma réponse précédente, la notion de perfectio hominis est plus métaphysique encore que morale.

AP : D’accord ; alors je me permets de laisser de côté l’aspect métaphysique pour me concentrer sur l’aspect moral. L’idée d’une philosophie d’inspiration morale implique-t-elle nécessairement la détermination d’ennemis ou d’adversaires qui seraient moralement condamnables et qu’il s’agirait de combattre sur le terrain moral ? Diriez-vous ainsi que votre lutte contre Heidegger et contre les écrits d’Arendt relève du terrain moral ?

EF : La vision du monde heideggérienne, comme le national-socialisme dont elle procède et qu’elle légitime, est à combattre sur tous les plans. Au plan moral dont vous parlez, il ne s’agit pas pour moi de prononcer une condamnation. Je ne suis ni juge, ni théologien, et ne me sens pas particulièrement qualifié pour intenter un nouveau procès à Heidegger, alors qu’il a déjà eu lieu en 1945, lorsque ses pairs de l’Université de Fribourg ont voté son interdiction d’enseigner. Il s’agit tout autrement de montrer, à la suite de recherches en profondeur, ce que l’auteur de la Profession de foi envers Adolf Hitler pense exactement, quelle vision völkisch, dominatrice et destructrice il véhicule dans ses écrits. Il importe de le renvoyer à la responsabilité qui est la sienne, au lieu d’édulcorer celle-ci ou même de la nier.

C’est par exemple ce que Hannah Arendt a entrepris de façon très consciente à partir de la fin des années 1940, lorsqu’elle s’est laissée subjuguer par la violence avec laquelle Heidegger avait entrepris de « dynamiter » la culture occidentale. Voyez à ce propos sa lettre inédite de juin 1949 à son ami Dolf Sternberger, que j’ai découverte à Marbach et fait connaître dans mon livre12. La prise de position exprimée dans cette lettre marque un vrai tournant par rapport aux critiques d’Être et temps développées dans l’article de 1946 sur la philosophie de l’existence. Arendt refusera d’ailleurs que son article soit réédité.

AP : Je voudrais alors suggérer une hypothèse peut-être déroutante. Vous défendez une idée qui me semble très juste concernant Descartes, à savoir celle selon laquelle il s’agit d’un humaniste qui, à travers la notion de summa hominis perfectio, « repense […] l’idée de la principale perfection de l’homme »13, qui sera « la vérité première de notre nature. »14. En revanche, quelque chose me convainc moins : il me semble que c’est par ce biais que vous faites de Descartes un authentique philosophe s’affranchissant de la théologie, de sorte que lorsque l’on pense à vos écrits sur Heidegger, on se demande s’il n’y aurait pas une pétition de principe à l’œuvre. Je m’explique : il est vrai que Heidegger – c’est le moins que l’on puisse dire – n’est pas un penseur qui exalte la dignité humaine et qu’il ne développe de philosophie morale, au moins au sens humaniste. Si l’on admet votre définition de la philosophie, alors en effet il n’est pas philosophe ; mais votre point de départ n’est-il pas justement ce qui devrait faire l’objet d’une longue démonstration plutôt que d’être admis a priori ?

EF : Je ne peux pas souscrire à la relation, ou plutôt l’opposition trop directe que vous suggérez entre la philosophie morale de Descartes et la remise en question du statut philosophique accordé à Heidegger. D’une part, la première étude où j’ai analysé les relations d’opposition entre ces deux auteurs portait sur la métaphysique15. D’autre part et surtout, la distinction que j’ai tenté de rendre manifeste à l’époque de la Renaissance entre le mode de pensée du philosophe et celui du théologien n’est pas directement éclairante pour comprendre Heidegger. La vision du monde nationale-socialiste dont il s’est nourri n’est pas une théologie mais bien ce qu’il nomme, dans les Cahiers noirs, une métapolitique – et même, ajouterais-je, une métapolitique de l’extermination. On se trouve alors si loin de la philosophie cartésienne que l’on ne se situe même plus dans une relation de contraste ou d’opposition.

La question des relations entre les philosophes ou prétendus tels et le national-socialisme constitue en soi un nouveau champ de recherches, à peine exploré encore en France. Dans la conclusion du livre de 2005, j’ai tranché de manière abrupte la question Heidegger, car il fallait réveiller des consciences assoupies. De fait, ma prise de position a suscité le débat international que j’appelais de mes vœux. Et depuis lors, j’ai toujours accepté de discuter et d’argumenter avec tous ceux qui ont sincèrement cherché à voir plus clair sur ces questions complexes16. C’est un champ de recherches très ouvert qui se dessine maintenant.

AP : Dans votre dernier ouvrage, qui est la raison de cet entretien, à savoir Arendt et Heidegger, somme érudite et extrêmement instructive, peut-être se précise le sens de la réserve que j’exprimais précédemment, et cette réserve est toujours liée à la question morale. Vous évoquez de manière très subtile le rapport d’Arendt à la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 et vous montrez de manière à mes yeux très convaincante qu’elle s’écarte, au moins dans Les origines du totalitarisme, de la philosophie morale kantienne. Mais sous votre plume cela ne semble pas correspondre à une position philosophique mais semble relever d’une quasi erreur morale. Je vous cite :

« Arendt ne craint pas de confirmer les « fameux arguments qu’Edmund Burke opposait à la déclaration française des droits de l’homme. » Or, rendre raison à Burke et passer sous silence la philosophie morale de Kant dans une discussion sur la Révolution française et les droits de l’homme, cela ne montre-t-il pas que le kantisme supposé d’Arendt constitue pour une large part, au moins à l’époque des Origines du totalitarisme, une légende ? Les commentaires apologétiques d’Arendt pourront ainsi invoquer ce supposé kantisme comme un caution protectrice pour rendre ses thèses acceptables. »17

C’est la dernière phrase qui m’étonne : on dirait que ne pas être kantien dans le domaine moral est inadmissible et ne peut pas relever d’une position philosophique légitime ; de ce fait, pour sauver Arendt, il faudrait l’adosser à un kantisme moral, comme si donc la position de Burke était en-soi immorale, et comme si donc seul un vernis de kantisme, fût-il factice, pouvait sauver Arendt. Vous allez sans doute me trouver naïf, mais il me semble que l’on peut ne pas être d’accord avec Burke, tout en lui accordant le crédit d’avoir formulé des thèses authentiquement philosophiques, authentiquement défendables, qui n’ont nullement besoin d’être moralement sauvées. Au fond, je ne vois pas pourquoi une critique des fondements des Droits de l’Homme devrait recevoir une « caution protectrice » pour être formulée.

EF : Je vous remercie de manifester votre intérêt pour ces analyses et de me permettre de prévenir à cette occasion un possible contresens. En réalité, je n’ai pas exactement une conception kantienne de la moralité, estimant que l’auteur de la Critique de la raison pratique sépare trop radicalement raison et sensibilité. Sans développer davantage ce point ici, la générosité cartésienne, laquelle suppose la reconnaissance et le respect de la liberté des autres, et, plus généralement, la conception cartésienne des passions humaines, « toutes bonnes de leur nature » pourvu que nous sachions en faire bon usage, m’apparaissent plus éclairantes que le rigorisme vers lequel semble tendre Emmanuel Kant. Dans le passage que vous citez, je remets en question l’usage instrumental assez répandu d’un supposé kantisme d’Arendt, qui permet de soustraire à la critique des thèses politiques en réalité fort éloignées de la philosophie kantienne, plus proches en un mot du principe aristocratique de Nietzsche que de l’universalisme de Kant. Sur la question générale de la distance entre Arendt et Kant, permettez-moi de renvoyer à la recension d’Arendt et Heidegger par Gérald Sfez, car il montre, de façon plus complète encore que je ne l’ai fait, tout ce qui sépare la conception qu’Arendt et Kant se font de la pensée[ cf. [l’article à cette adresse [/efn_note] ; la pertinente mise au point de Richard Wolin en réponse à Seyla Benhabib sur Arendt, Kant et Heidegger à propos de l’« absence de pensée » supposée d’Eichman mérité également d’être mentionnée18.

Dans le passage que vous évoquez, ce sont les thèses anthropologiques et politiques d’Arendt sur l’inégalité naturelle entre les hommes et les conséquences qu’elle en tire, qui posent problème. Je ne discute pas en ce lieu de la morale d’Arendt, ni même de la morale en générale, car Arendt ne situe pas sa vision politique sur un plan moral. Ce que je cherche à montrer, c’est que, contrairement à ce qu’ont écrit des interprètes comme Enzo Traverso, Justine Lacroix ou Jean-Yves Pranchère par exemple, loin de critiquer la position de Burke relative aux droits de l’homme, Arendt abonde en son sens. C’est encore plus manifeste dans l’essai De la révolution, comme je l’ai montré à l’occasion d’un colloque à l’Université de Rouen sur Hannah Arendt, la Révolution et les droits de l’homme organisé avec Yannick Bosc et qui donnera lieu à la publication d’un ouvrage collectif19. Je m’efforce donc de rectifier une erreur de lecture effectuée par beaucoup. En bref, je cherche à dissiper l’illusion qui consiste à croire qu’Arendt défendrait les droits de l’homme, mais, contrairement à ce que votre question laisse entendre, je ne conteste nullement la légitimité d’une discussion possible des droits de l’homme, laquelle apparaît au contraire utile et nécessaire. Il est bien connu en effet qu’une certaine façon de brandir la déclaration des droits sert à prévenir les révolutions et à maintenir une inégalité sociale et économique de fait entre les êtres humains qui profite aux puissants.

AP : Je voudrais alors préciser un point. Je reconnais volontiers que votre intention procède d’une analyse philosophique des thèses d’Arendt afin de leur restituer leur pleine intelligibilité et même de restituer les thèses réelles de celle-ci. Mais il me semble malgré tout qu’il y a en même temps dans votre ouvrage une sorte d’écrasement de la profondeur des thèses philosophiques sous des considérations malgré tout morales qui sont elles-mêmes discutables. Il y a une manière plus ou moins implicite de dire au sujet d’Arendt qu’il « ne fallait pas » qu’elle écrive certaines choses et en ce sens je crois qu’il y a une dimension morale dans votre lecture. Et pour revenir aux Droits de l’Homme, lorsque vous dites que la seule critique acceptable consisterait à déplorer que l’énonciation de droits ne suffise pas à les faire respecter, cela revient à faire de ces droits une sorte d’évidence morale incontestable, si bien que l’on se demande ce que la philosophie a encore à penser si l’absolu moral a été découvert. Et on en revient à ce qui me semblait être la pétition de principe que j’évoquais tout à l’heure.

EF : Je ne vois pas quelles thèses philosophiques j’aurais cherché à écraser. Je n’ai par exemple jamais contesté que Burke soit un penseur politique à prendre au sérieux, même si je ne partage en rien ses attaques contre la Révolution française. Je ne vous suivrai pas davantage dans votre volonté un peu insistante de montrer que je chercherais à tout moraliser.

AP : Je reconnais avoir un usage extensif de la notion de morale…

EF : La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’août 1789 n’est pas un texte de philosophie morale mais un texte juridique, inscrit dans la Constitution. Il en va de même en ce qui concerne la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qu’Arendt passe sous silence bien que ce texte ait fait évoluer le droit sur des points décisifs comme la question des apatrides. Je n’ai affirmé nulle part que, selon vos termes, « la seule critique acceptable » des droits de l’homme « consisterait à déplorer que l’énonciation de droits ne suffise pas à les faire accepter ». Ce que je reproche à Arendt à ce propos, c’est de conclure de la non-application de ces droits aux apatrides dans les années 1930 et 1940 à leur rejet pur et simple, pour leur substituer un « droit à avoir des droits », formule magique qui a ensorcelé beaucoup de lecteurs mais qu’elle se garde d’expliciter. Or ce n’est pas parce que des principes juridiques sont bafoués qu’ils ne seraient plus légitimes. Benoît Basse a très bien analysé ce point dans sa recension du livre de Lacroix et Pranchère sur les droits de l’homme20. Ce n’est pas une question que j’ai pu élucider complètement dans Arendt et Heidegger, car je n’aborde pas encore, dans ce livre, les textes politiques des années 1960, décisifs à cet égard. C’était déjà beaucoup de mettre en œuvre un nouveau mode de lecture critique des premiers grands textes de l’auteur des Origines du totalitarisme21.

AP : De manière générale, mes réserves ne doivent pas masquer l’immense travail d’historien que vous avez fourni, travail de comparaison des différentes versions des textes d’Arendt qui, au moins sur la pensée de cette dernière et ses méandres, est extrêmement éclairant. Au terme de ce travail, considérez-vous malgré tout Arendt comme une authentique philosophe ?

EF : Je vous remercie de saluer l’importance du travail accompli, mais je comprends mal que vous qualifiez l’analyse critique des textes d’Arendt que j’ai proposée de travail d’historien. Il m’apparaît au contraire que cette méthode de lecture et d’analyse critique est constitutive du travail du philosophe.

Votre deuxième question apparaîtra un peu provocatrice pour qui aura lu attentivement les nombreux textes d’Arendt cités et analysés dans mon livre et d’autres encore, plus tardifs, sur lesquels je compte revenir dans un prochain essai, si le loisir m’est donné de l’écrire.

AP : Oui, elle l’est un peu.

EF : Hannah Arendt récuse explicitement dans La crise de la culture toute la philosophie politique de Platon à Marx, pour lui opposer la théorie politique, dans laquelle elle se reconnaît. Elle refuse énergiquement de se dire philosophe et se veut political theorist. Enfin elle affirme, dans son ouvrage posthume sur La vie de l’esprit, que nous nous situons « après la disparition de la philosophie » et se félicite de s’être mise depuis longtemps « dans les pas de ceux qui ont entrepris de démanteler la philosophie […] avec toutes ses catégories ». Ces énoncés sont à prendre au sérieux. Il importe de considérer leur auteur pour ce qu’elle veut être : une théoricienne politique, qui affirme s’être mise dans les pas du démantèlement de la philosophie entrepris avant elle par Heidegger.

AP : Y a-t-il d’autres philosophes inspirés par Heidegger dont vous souhaitez étudier les œuvres pour en révéler les ambiguïtés ?

EF : Je peux renvoyer au travail critique amorcé sur la période allemande d’Eric Voegelin et son prétendu antiracisme22. J’en publierai dès que possible une version française augmentée. Je m’applique en ce moment très différemment à développer en priorité la pars construens de mes recherches sur la pensée politique contemporaine et m’attache aux écrits remarquables de Cassirer sur les mythes politiques contemporains. Une étude en langue allemande sur la question de l’être chez Cassirer et Heidegger conçue dans cet esprit est actuellement sous presse dans un ouvrage collectif sur Être et temps23. J’y montre comment, au début d’Être et temps, Martin Heidegger s’approprie tacitement, pour en inverser le sens, la distinction entre l’être et l’étant, que Cassirer lui-même place au principe de la pensée philosophique dès les premières phrases de son introduction au premier volume de La philosophie des formes symboliques, publié quatre ans plus tôt, en 1923. De concept dans la philosophie de Cassirer, l’être devient mythe avec Heidegger.

Dans la mesure où je travaille sur un corpus rédigé majoritairement en langue allemande et où les travaux critiques sur la pensée nationale-socialiste se multiplient en Allemagne et en d’autres pays, tandis qu’ils demeurent encore largement incompris en France, il m’est souvent arrivé, ces dernières années, de publier les résultats de mes recherches en d’autres langues que le français. Cela tient aussi au fait que sur ces sujets, j’étais davantage invité dans des universités étrangères que françaises pour la raison indiquée.

On aurait pu penser que les choses avaient changé avec le travail d’un historien comme Johann Chapoutot, lequel affirme étudier ce que signifie « penser en nazi ». Malheureusement, cela n’est guère le cas. Formé dans nos khâgnes à la pensée de Heidegger, cet historien n’hésite pas à affirmer que l’auteur de la Profession de foi envers Adolf Hitler serait un grand philosophe mais pas un nazi et il prétend écarter de l’étude de ce qu’il nomme la « normativité nazie » les écrits de Martin Heidegger et de Carl Schmitt24. Si nous suivions ses préconisations, l’écart entre la recherche internationale et celle en France, concernant la difficile question de la confrontation entre philosophie et national-socialisme, ne pourrait que continuer à se creuser. J’ai donc la volonté de contribuer à ouvrir en France un véritable champ de recherches sur les questions que pose la confrontation entre philosophie et national-socialisme. Mes études les plus récentes sur Heidegger, Voegelin, Arendt, Kolnai et Cassirer participent de ce projet.

AP : Dès le début de l’ouvrage, quelque chose m’a frappé et m’a semblé d’ailleurs très juste. Un cliché voudrait que l’entreprise de déshumanisation voulue par le national-socialisme ait réussi et que donc les victimes aient été effectivement déshumanisées. Il me semble très fin de se demander, comme vous le faites, si ce n’est pas là adopter le point du vue du bourreau, et ainsi noyer la complexité des choses en considérant comme accomplie l’intention initiale. Vous citez notamment Grossman (p. 29) qui conteste la perte d’humanité. Toutefois, j’aimerais vous poser une question délicate à laquelle il n’existe peut-être pas de réponse : que signifierait concrètement déshumaniser un homme ? Que désignerait concrètement un succès dans cette macabre entreprise ?

EF : Ce qui apparaît le plus problématique dans la recension négative, par Hannah Arendt en 1946 sous le titre « L’image de l’enfer », du Livre noir : le crime nazi contre le peuple juif consacré à l’extermination des Juifs d’Europe, c’est le fait qu’elle affirme en général que la situation créée dans les camps tendait à l’indistinction entre bourreaux et victimes. Elle procède ainsi sans respecter la différence entre camps de concentration et camps ou lieux d’extermination, pourtant bien présente dans le Livre noir, notamment dans la relation par Vassili Grossman de l’extermination pratiquée à Treblinka. En affirmant, peu après la mention des chambres à gaz, qu’« il y eut bien des cas où ceux qui infligeaient les souffrances un jour, devenaient le lendemain à leur tour des victimes », Arendt semble mélanger la question, bien documentée par les récits de survivants, des Kapos dans les camps de concentration et la situation tout autre dans les camps ou lieux d’extermination comme Treblinka ou Sobibor, longuement évoqués dans le Livre noir. Or, jamais les tortionnaires SS ou leurs supplétifs ukrainiens n’ont compté parmi les victimes des chambres à gaz. Quant aux Sonderkommandos, ils étaient contraints de récupérer les affaires et les corps des victimes mais n’intervenaient pas dans le processus de la mise à mort.

La déshumanisation commence avec tout traitement dégradant de l’être humain, lorsqu’il n’est plus considéré, pour parler dans les termes de Kant, que comme un « moyen », ou, pire encore, comme une chose. Elle atteint son paroxysme lorsqu’à l’extermination physique s’ajoute la négation de tout ce qui constitue l’être et la vie des victimes, et particulièrement la dimension morale et spirituelle de leur humanité. C’est ce qui se produit par exemple dans les Conférence de Brème de 1949 et que j’ai désigné par l’expression de « négationnisme ontologique ». Par une interrogation trois fois répétée : Sterben Sie ?, « Meurent-elles ? », Heidegger veut donner à penser à l’auditeur ou au lecteur que les victimes des camps d’extermination n’aimaient pas suffisamment, selon ses termes, « l’essence de la mort » et n’étaient pas dans l’« abri de l’être », de sorte qu’elles n’ont pu mourir (sterben) comme des Dasein authentiques. Ce n’est plus seulement l’existence physique des victimes, mais bien leur être même qui se voit ainsi nié. En outre, jamais il ne nomme dans ses conférences les victimes juives ni d’ailleurs les bourreaux nazis. Et quand, dans ses Cahiers noirs, il en vient à nommer par leur nom les victimes, c’est pour rendre les Juifs responsables de leur propre « auto-extermination » (Selbstvernichtung). Nous sommes alors en 1942 ! Peut-on aller plus loin dans l’infamie ?

AP : De longs développement sont consacrés à la question de la communauté ; il y a un élément que je ne parviens pas à correctement interpréter dans vos ouvrages. Considérez-vous que les pensées de la communauté ou de l’organicité du politique sont intrinsèquement immorales, intrinsèquement fausses ou simplement inadaptées à la modernité ? Et, de manière plus ciblée, l’idée d’une naturalité du politique telle qu’Aristote put la définir vous semble-t-elle intrinsèquement condamnable ?

EF : Le mot communauté – en allemand Gemeinschaft – n’est sans doute pas un terme aussi connoté que l’est par exemple en langue allemande le terme völkisch ou en français le mot populisme, et il peut être employé en une assez grande diversité de sens, chaque fois que des groupes humains se réunissent autour de traits communs. On peut ainsi parler de communautés familiales, linguistiques, religieuses, culturelles, etc., Les problèmes commencent à se poser lorsque l’on oppose le terme de communauté au concept de société pour le considérer comme seul pertinent en politique, en radicalisant la distinction classique en sociologie depuis l’ouvrage de Ferdinand Tönnies. Heidegger, par exemple, ne parle jamais de société (Gesellschaft), sinon pour l’opposer à la communauté (Gemeinschaft). Le terme de communauté est alors essentialisé pour être identifié à tel peuple à l’exclusion de tout autre. C’est ainsi que prend forme le concept de communauté du peuple (Volksgemeinschaft), au centre de la vision du monde nationale-socialiste. Au § 74 d’Être et temps, lorsqu’il mentionne « l’advenir de la communauté, du peuple », Heidegger réunit toutes les conditions pour que le mythologème d’esprit nazi de la Volksgemeinschaft vienne à l’esprit de son lecteur, même s’il n’utilise pas encore le terme comme il le fera en 1933.

Il faut rappeler par ailleurs que le mot « communauté » se trouvait en France au cœur du discours de la Révolution nationale en 1940. Il est instructif de lire à ce propos l’ouvrage publié en 1942 par Jean Guitton, heideggérien s’il en est, préfacé par le Maréchal Pétain. Il s’intitule Fondements de la communauté française. Guitton y annonce un second volume qu’il n’aura pas le temps d’écrire, sur ce qu’il permet de nommer – nous sommes en 1942 ! – le « problème juif et musulman » des « Communautés accueillies dans la Nation »25. C’est la fermeture essentialisée de la communauté politique, lorsqu’elle se constitue en distinguant, voire en excluant radicalement tout ce qui n’est pas elle, pour le désigner comme l’ennemi à anéantir, qui pose problème dans l’idéologie de la Révolution nationale et de façon plus radicale encore dans la vision du monde nationale-socialiste. Ces usages du concept de communauté, qui peuvent aller jusqu’à la justification d’une politique génocidaire, en font notamment une machine de guerre contre la notion d’individu. Rappelons le mot de Heidegger, dans une lettre de décembre 1933 à son disciple le juriste Eric Wolf : « L’individu, où qu’il soit, ne vaut rien. Le destin de notre peuple dans l’État vaut tout. »26.

AP : Je finirai pour ma part sur un paradoxe. Tout au long de l’ouvrage, il me semble que vous reprochez à Arendt d’avoir réservé « l’activité du penser à un petit nombre. »27 Vous démontrez amplement la véracité de cette analyse, et je ne conteste pas la pertinence de celle-ci. En revanche, je ne vois pas en quoi cela peut être un reproche, surtout de la part de quelqu’un qui, comme vous, a travaillé sur l’humanisme renaissant qui n’est pas un humanisme universel mais qui considère à l’inverse que certains hommes peuvent s’élever au-delà du commun et ainsi accomplir d’extraordinaires facultés. Lorsque Montaigne, justement, dévalue l’homme et constate qu’il y a plus de distance parfois d’homme à homme que d’homme à bête, il ne fait que rappeler ce topos humaniste de la Renaissance voulant que seule une minorité d’individus puissent accéder à leur pleine humanité. L’humanisme de la Renaissance, que vous défendez, n’est pas l’humanisme des Lumières, bien plus universaliste, bien plus abstrait aussi ; c’est un humanisme élitiste, par nature réservé à quelques hommes. Arendt n’est-elle pas alors la meilleure élève de cet humanisme renaissant au moment exact où elle s’écarte de l’humanisme universaliste des Lumières ?

EF : Je n’ai pas la même lecture que vous des philosophes de la Renaissance, du moins de ceux que j’ai tout particulièrement étudiés. Il y a une universalité chez Montaigne lorsqu’il écrit que « tout homme porte la forme entière de l’humaine condition », et affirme après Épicure que philosopher convient à tous les âges de la vie, sans doute aussi à toutes les conditions. En ce qui concerne Bovelles, on trouve une conception très – peut-être trop – sublimée du sage dans ses premiers opuscules, mais dans sa grande synthèse philosophique de 1511, l’accomplissement de l’être humain qu’il propose est en droit accessible à chacun. Je ne marquerai donc pas comme vous le faites une coupure de principe entre les philosophies de la Renaissance et les philosophies des Lumières. C’est un processus continu de diffusion croissante de l’éducation et de la culture auquel on assiste, grâce notamment à l’extension de la lecture rendue possible par le passage du manuscrit au livre imprimé, une révolution qui a bien commencé de se produire à la Renaissance. De toutes façons, comme je l’ai déjà dit, je n’ai jamais présenté les philosophies de la Renaissance comme des modèles à transposer tels quels pour notre époque. Toute ma pensée est celle d’une évolution de la conscience humaine. L’étude d’une époque révolue n’a pas pour fonction d’apporter des réponses toutes faites aux problèmes qui se posent aujourd’hui à l’humanité. Nous avons toujours à peu près tout à réinventer. C’est le sens même de la vie humaine. Sur ce point je suis quelque peu bergsonien. Il n’en reste pas moins que nous apprenons beaucoup en observant comment les philosophes du passé ont su catalyser les problèmes de leur temps et tenir tête aux pouvoirs en place, à leurs censures, comment ils s’y sont pris pour dépasser les arrêts de la pensée et les préjugés de leur époque.

Pour répondre à vos autres suggestions, Hannah Arendt, qui, dans son article intitulé « Qu’est-ce que la liberté ? », combat les notions de libre arbitre et de liberté de pensée, oppose à la liberté philosophique, qu’elle récuse, la seule liberté politique d’agir et de se mouvoir, écarte enfin avec mépris la pensée hellénistique en général et le stoïcisme en particulier, ne saurait guère être rapprochée des philosophes humanistes de la période renaissante. Le seul penseur de la Renaissance dont elle prétend avoir retenu des leçons est Machiavel, mais l’on pourrait montrer à ce propos qu’elle déforme sa notion de la virtu en l’esthétisant comme une pure « virtuosité ».

Vous avez voulu tout au long de notre entretien, cher Thibaut Gress, dépister dans ce que j’ai écrit une tendance à « moraliser » la philosophie. J’aurais aimé vous demander en retour si l’on peut concevoir une philosophie qui ne comporterait aucune dimension morale, sans en venir à une pensée à ce point déshumanisée qu’elle ne comporterait plus ni philia, ni sophia, mais nous aurons peut-être l’occasion d’en rediscuter ailleurs. J’ajouterai un dernier point à ce propos. Nous avons en commun d’être des lecteurs attentifs de Descartes. Or, vous savez que la philosophie morale de Descartes n’est pas seulement exposée dans la troisième partie du Discours de la méthode, sous la forme d’une morale « par provision » en trois ou quatre maximes. C’est dans la sixième partie qu’il expose et développe la façon dont il entend la « vertu » humaine, c’est-à-dire, étymologiquement, ce qui fait de nous des êtres proprement humains. Descartes parle de « la loi qui nous oblige à procurer, autant qu’il est en nous, le bien général de tous les hommes »28. On voit que le terme est fort : il n’est plus seulement question des maximes particulières que se donne un individu, mais de la loi qui s’impose universellement à tout être humain. Cette obligation générale d’humanité n’est cependant pas formulée avec le rigorisme ou le tranchant du formalisme kantien. Descartes précise : « autant qu’il est en nous ». Il tient compte de la capacité individuelle de chacun. Il y a une volonté de discrétion et de prudence, un souci de maintenir un équilibre entre l’individuel et le collectif que nous retrouvons dans sa correspondance avec Élisabeth29. Plus loin, Descartes évoque « tous ceux qui désirent en général le bien des hommes, c’est-à-dire tous ceux qui sont en effet vertueux »30. Nous voyons par ces mots combien la notion de vertu coïncide avec la notion d’humanité. C’est en ce sens que je puis penser une certaine naturalité du politique. Non pas certes au sens où il existerait, comme le laisse entendre Aristote dans ses Politiques, des « esclaves par nature », mais au sens où l’être humain est un vivant naturellement politique, car, selon les termes à nouveau de Descartes, « on ne saurait subsister seul » 31. Les stoïciens avaient tiré de cette vérité une loi de sociabilité que Descartes a su reprendre et repenser. C’est un apport fondamental, qui s’inscrit au cœur de la philosophie humaine.

AP : Je crois qu’il y a un petit malentendu sur la notion de « morale , et que j’ai eu tort de ne pas préciser ce que j’y entendais. Il va de soi que, non seulement, je partage pleinement votre analyse selon laquelle toute philosophie possède un versant moral ou, plus exactement, axiologique, et que, de surcroît, il est très juste que se trouve chez Descartes une sorte d’exigence d’humanité à travers l’usage médical des connaissances physiques auquel vous faites référence dans la Sixième Partie du Discours. Je suis par ailleurs totalement d’accord pour faire de la philia le fondement de la relation politique à autrui, ainsi que le font me semble-t-il aussi bien Platon qu’Aristote, ce qui d’ailleurs engagerait sans doute une réflexion sur la nature de ceux avec qui peut s’établir une authentique philia, et donc une réflexion sur la si problématique notion de « communauté » qui n’a de sens chez les Grecs qu’à travers la similitude produite par cette dernière, mais cela nous entraînerait trop loin.

Si donc il me semble certain qu’il y a une philosophie morale, il n’est pas pour autant certain que l’approche morale de l’histoire de la philosophie soit justifiée ; une approche morale de l’histoire de la philosophie me semble résider dans le fait de partir de présupposés axiologiques absolutisés qui permettent en retour de jeter l’opprobre – moral – sur les auteurs en contradiction avec de tels présupposés et de les exclure du champ de la discussion raisonnable. C’est en ce sens que je vous ai interrogé sur la place générale de l’homme dans la philosophie, puis sur les Droits de l’Homme chez Arendt, car j’ai eu souvent l’impression – sans doute à tort – que votre propre conception de la philosophie et de l’homme était structurellement axiologique et revenait à soupçonner moralement ceux qui ne la partageaient pas.

Toutefois, après avoir entendu vos réponses qui ont dissipé pour l’essentiel cette impression, je me demande si celle-ci n’est pas aussi provenue du fait que vous avez choisi un thème – le nazisme – qui n’est pas uniquement une doctrine politique mais aussi un crime moral, ce qui crée une ambiguïté quant à son usage tant il disqualifie moralement celui qui y est associé et occulte peut-être l’analyse conceptuelle et historique que contient son étude.

EF : Merci Thibaut Gress de ces éclaircissements. En ce qui concerne la philia, il faudrait, dans un dialogue ultérieur, préciser en quel sens on peut la mettre au principe de la relation politique. En effet, le lien politique ne me paraît pas, comme l’affirme par exemple Arendt, reposer dans le choix de ses amis. Le problème du politique, c’est, au contraire, chercher comment vivre au mieux avec des voisins, des concitoyens, d’autres êtres humains venus de tous horizons et que nous n’avons pas forcément choisis.

Plus généralement, je me réjouis si nos échanges ont contribué à dissiper certains malentendus. La confrontation entre les philosophes et le national-socialisme, avec tous ses prolongements, constitue un problème difficile et longtemps éludé, particulièrement en France. Derrida est l’un des rares à s’y être frotté, mais il l’a fait à partir de prémisses largement reprises à Heidegger, sans voir suffisamment à quel point il s’enfermait ainsi dans une circularité sans issue. J’ai donc souhaité, comme je l’ai déjà dit, contribuer à constituer ce problème en nouveau champ pour la recherche, où rien de ce qui est à étudier ne saurait par principe être soustrait à la discussion rationnelle. Nous devons à l’évidence constamment interroger nos possibles présupposés et vérifier mutuellement le bien-fondé de nos méthodes d’approche. Depuis 2005, j’ai multiplié les initiatives et répondu à maintes sollicitations pour que la discussion se poursuive de façon internationale32. C’est donc une bonne chose qu’elle trouve aujourd’hui un relais dans Actu Philosophia.

AP : D’accord, je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à mon camarade.

- Emmanuel Faye, Philosophie et perfection de l’homme. De la Renaissance à Descartes, Paris, Vrin, 1998, p. 40

- J’ai publié cette présentation sous le titre « La philosophie de la Renaissance en France et la question de l’homme », dans Les Philosophes de l’Antiquité au XXe siècle, dir. J-F. Balaudé, Paris, Librairie générale française, 2006, p. 428-444.

- Les professeurs de lycée du Secondaire qui effectuaient des recherches de thèse avaient alors la possibilité de postuler pour un détachement de deux ans au C.N.R.S. afin de terminer leur thèse. Aujourd’hui, cette possibilité a malheureusement disparu

- Voir La Dignité de l’homme. Actes du Colloque tenu à la Sorbonne-Paris IV en novembre 1992, éd. P. Magnard, Paris, Champion, 1995.

- Voir Le De Sensu de Charles de Bovelles (1511). Conception philosophique des sens et figurations de la pensée. Suivi du texte latin du De sensu traduit et annoté, trad. A.-H. Klinger-Dollé, Genève, Droz, 2016, p. 755

- Voir Thierry Gontier, « Une catégorie historiographique oblitérée: l’Humanisme », Comment écrire l’histoire de la philosophie ? », éd. par Yves-Charles Zarka, Paris, PUF, 2001, p.267-281.

- Ibid., p. 210.

- cf. Apologie de Raymond Sebond : « Mais cet animal rapporte en tant d’autres effects à l’humaine suffisance, que si je vouloy suivre par le menu ce que l’experience en a appris, je gaignerois aisément ce que je maintiens ordinairement, qu’il se trouve plus de difference de tel homme à tel homme, que de tel animal à tel homme. Le gouverneur d’un elephant en une maison privée de Syrie, desroboit à tous les repas, la moitié de la pension qu’on luy avoit ordonnée : un jour le maistre voulut luy-mesme le penser, versa dans sa mangeoire la juste mesure d’orge, qu’il luy avoit prescrite, pour sa nourriture : l’elephant regardant de mauvais oeil ce gouverneur, separa avec la trompe, et en mit à part la moitié, declarant par là le tort qu’on luy faisoit. »

- Hegel affirme en effet à propos des « écrits populaires de Montaigne et Charron », qu’« on ne peut les considérer comme de la philosophie véritable » (F. W. G. Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, La philosophie du moyen âge, 3e division, La Renaissance des sciences, Paris, Vrin, 1978, p. 1145 et 1185).

- Voir E. Faye, « Montaigne et la perfection humaine de Socrate dans ‘De la physionomie’ », Montaigne et les philosophes, éd. par Nicola Panichi, Montaigne Studies, Vol. XXI, mars 2009, n.1-2, p.35-41.

- Ibid., p. 307

- Cette lettre en effet ne figure pas dans les Hannah Arendt Papers de Washington, consultables sur internet. Je l’ai découverte dans le Fond Arendt du Deutsches Literatur Archiv de Marbach.

- Emmanuel Faye, « Descartes et la Renaissance : philosophie de l’homme, méthode, métaphysique », in Emmanuel Faye (dir.), Descartes et la Renaissance. Actes du colloque international de Tours des 22-24 mars 1996, Paris, Champion, 1999, p. 19.

- Ibid.

- Voir E. Faye, « La pensée métaphysique de Descartes et son ‘interprétation’ par Heidegger », Y a-t-il une histoire de la métaphysique ? éd. par Yves-Charles Zarka et Bruno Pinchard, Paris, P.U.F., 2005, p.263-301.

- Voir par exemple « Pour un approfondissement des recherches sur le nazisme dans l’œuvre de Heidegger » [réponse à Hermann Philipse, Donald Ipperciel et Sonia Sikka], Dialogue, Canadian Review of Philosophy, Vol. XLVII, N01, Winter/Hiver 2008, p.167-179, et « From Polemos to the Extermination of the Ennemy. Response to the Open Letter of Gregory Fried », Philosophy Today, vol.55, Nr 3, Fall 2011, p. 253-267. – l’échange avec Fried de 2001 est repris et prolongé dans un ouvrage collectif de discussion sur Heidegger qui paraîtra en anglais l’année prochaine dans la collection « New Heidegger Research », dirigée par G. Fried et Richard Polt.

- Emmanuel Faye, Arendt et Heidegger. Extermination nazie et destruction de la pensée, Paris, Albin-Michel, 2016, p. 115.

- Voir la critique de Wolin : https://jewishreviewofbooks.com/articles/1287/in-still-not-banal-a-response-to-seyla-benhabib/; la réponse de Benhabib : https://jewishreviewofbooks.com/articles/1313/richard-wolin-on-arendts-banality-of-evil-thesis/; la conclusion du débat par Wolin : https://jewishreviewofbooks.com/articles/1315/arendt-banality-and-benhabib-a-final-rejoinder/ ; enfin, le commentaire d’Alain Renaut à ce propos, curieux mélange de critiques de détail de la pensée d’Arendt et d’éloges de fond : http://cippa.paris-sorbonne.fr/?page_id=2320

- http://eriac.univ-rouen.fr/arendt-la-revolution-et-les-droits-de-lhomme-lessai-de-la-revolution-55-ans-apres/

- https://www.nonfiction.fr/article-8847-arendt-penseur-des-droits-de-lhomme.htm

- Arendt et Heidegger est concentré sur l’analyse des principaux écrits d’Arendt de 1930 à 1960, objet des première et troisième parties du livre, et sur l’étude de l’opposition arendtienne entre Eichmann, l’exécutant soi-disant dépourvu de pensée et Heidegger, le penseur paradigmatique, dans la quatrième partie. La seconde partie étudie la métapolitique de l’extermination de Heidegger, dans ses Cahiers noirs comme dans ses cours et séminaires des années 1930 et 1940. Il s’agit en ce sens du premier livre publié par un auteur français sur les Cahiers noirs.

- Voir E. Faye, « Eric Voegelins Haltung zum Nationalsozialismus. Überlegungen zum Briefwechsel Krieck-Voegelin (1933-1934) », »Politisierung der Wissenschaft«, Jüdische Wissenschaftler und ihre Gegner an der Universität Frankfurt vor und nach 1933, éd. par Moriz Epple, Johannes Fried, Raphael Gross und Janus Gudian, Schriftenreihe des Frankfurter Universitätsarchivs (éd. par Notker Hammerstein und Michael Maaser), Vol. 05, Göttingen, Wallstein Verlag, 2015, p.111-146.

- https://meiner.de/sein-und-zeit-neu-verhandelt.html

- Voilà en quels termes l’historien s’est exprimé lors d’une intervention au Mémorial de la Shoah : « Heidegger n’est pas nazi. Il est tout ce qu’on veut […] un sale type, mais par ailleurs c’est un immense penseur. Alors il est antisémite, oui, enfin, bon, comme tout bon petit catholique de Souabe qu’il a été. Il a appris que les Juifs ont tué le Christ, qu’ils ont le nez crochu, qu’ils aiment l’argent et qu’ils spolient le peuple allemand, en gros […] mais ce n’est pas un nazi, ça n’en fait pas un nazi, parce qu’un nazi qui a une relation amoureuse avec une juive, ça n’existe pas. Et lui, le grand amour de sa vie, c’est Hannah Arendt, quand même. » (https://www.youtube.com/watch?v=dOBBy_dkFkA) La trivialisation par Chapoutot de l’antisémitisme heideggérien, réduite à un « banal » antijudaïsme catholique et souabe, ne résiste pas à la lecture attentive des Cahiers noirs. Par ailleurs, il semble tout ignorer par exemple du cas, pourtant bien connu des chercheurs, de Ludwig F. Clauß, théoricien national-socialiste de la race et antisémite longtemps apprécié de Himmler et de la SS, qui protégea son assistante, Margarete Landé, allemande d’origine juive, avec laquelle il entretenait une relation étroite. Enfin, quelle définition donner en historien du « nazi », sinon d’après l’appartenance au parti nazi, ce qui est le cas de Heidegger ? Du point de vue philosophique enfin, l’analyse proposée par Chapoutot, dans son livre sur Le national-socialisme et l’Antiquité, de la conception heideggérienne de la technique, qui lui fait dire que l’auteur de la Profession de foi envers Adolf Hitler ne serait pas un nazi, est truffée d’approximations et d’erreurs. J’y reviendrai ailleurs.

- Voir E. Faye, « Heidegger und die französischen Katholiken », Vergangenheitsbewältigung im Französischen Katholizismus und deutschen Protestantismus, éd. par Lucia Scherzberg, Padeborn, München, Wien, Zürich, Ferdinand Schöningh, 2008, p.121-143 : 136.

- Cité dans E. Faye, Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie, Paris, Librairie générale française [Le Livre de Poche], 2007, p.399.

- Ibid., p. 534

- René Descartes, Discours de la méthode et Essais, in Œuvres de Descartes publiées par Charles Adam et Paul Tannery, t.VI, Paris, Vrin, 1982, p.61 [désormais AT VI, 61].

- Descartes à Elisabeth, Egmond, 15 septembre 1645, AT, IV, 293-294.

- René Descartes, Discours de la méthode et Essais, AT VI, 65.

- Descartes à Elisabeth, Egmond, 15 septembre 1645, AT, IV, 293.

- un collectif international intitulé Confronting Heidegger, constitué autour de mon échange avec Gregory Fried publié en 2011 par la revue américaine Philosophy Today, paraîtra par exemple prochainement dans la collection « New Heidegger Research », dirigée par Gregory Fried et Richard Polt, chez Rowman et Littlefield International.