Ceci constitue la suite et la fin d’une première partie consultable à cette adresse.

La trouée vers l’Être

Toute cette enquête aurait bien pu s’arrêter là. Mais quelle déception de devoir reconnaître que la conscience réflexive n’a affaire qu’à ses propres représentations. C’est pourquoi Descartes ne renonce pas à découvrir l’être au cœur même de la conscience pourtant apparemment close sur elle-même. Descartes l’annonce dans le titre, c’est Dieu qui sera découvert au cœur même de cette conscience sans pour autant en être un produit.

Se rappelant que le monde n’est peut-être qu’un songe et que l’ego et sa pensée réflexive sont les seules réalités auxquelles ce dernier accède, Descartes entreprend de sonder ses représentations pour voir s’il ne pourrait y trouver un chemin vers l’être.

L’auteur aborde alors l’un des passages les plus difficiles des Méditations sur lequel beaucoup de commentateurs ont hésité, puis proposé des explications peu convaincantes ou peu éclairantes. Il nous semble que la bonne explication est ici fournie. Souvenons-nous, c’est le moment où Descartes semble admettre comme vraies les propositions qui se présentent clairement et distinctement à mon esprit1. Mais alors pourquoi les avoir réputées fausses en employant l’artifice du Malin Génie ? Voici l’explication proposée par Thibaut Gress :

« le problème tient à l’autarcie du cogito : si j’envisage la nature de mes représentations prises en elles-mêmes, le seul critère de la clarté et de la distinction suffit à me fournir ce que je considère comme vrai puisque le cogito est autarcique et est à lui-même son propre critère de vérité. »2

Par contre, ajoute le commentateur, si j’imagine qu’il y a une puissance supérieure au cogito, alors le critère de clarté et de distinction ne peut plus suffire, puisque cette puissance pourrait vouloir me tromper toujours. En d’autres termes, explique T. Gress, la Seconde Méditation découvre que mon existence est vraie parce que pensée de manière claire et distincte : mais Descartes se demande si ce critère de la clarté et de la distinction suffit comme critère de vérité. Tout ne dépend plus que de l’existence ou de la non-existence d’une puissance supérieure qui pourrait vouloir tromper mes évidences les plus claires et distinctes. Voilà pourquoi Descartes écrit : « je dois examiner s’il y a un Dieu ; et si je trouve qu’il y en ait un, je dois aussi examiner s’il peut être trompeur. » Car sans cela ajoute-t-il aussitôt, « je ne vois pas que je puisse jamais être certain d’aucune chose. »3

Descartes poursuit en écrivant que parmi mes pensées « quelques-unes sont comme les images des choses, et c’est à celles-là seules que convient proprement le nom d’idée… » 4 Il ne faut pas commettre de contresens, insiste T. Gress, sur ce passage qui contient toute la noétique cartésienne. En effet, les choses dont parle Descartes ne sont pas des réalités extérieures, bien entendu, mais des éléments de mon esprit que je peux rendre conscients. Effectivement, nous avons bien plus de représentations que d’idées, puisque « nous ne pouvons nullement penser simultanément à tout ce que contient notre esprit, ce sans quoi l’acte même de penser serait impossible. »5 Et de ce fait, contrairement à ce que l’on dit, ajoute-t-il, la pensée cartésienne n’exclut pas l’inconscient, certes en un sens non freudien, ce qu’avait fort bien établi Geneviève Rodis-Lewis en son temps.

Encore une fois, rappelle l’auteur, il faut se garder de vouloir comparer nos idées à une réalité que nous pourrions croire extérieure. Les idées ne peuvent pas, à ce stade des Méditations, renvoyer à une quelconque réalité extérieure, d’abord parce que le monde est encore précaire alors qu’elles-mêmes ne le sont pas, ensuite parce que l’esprit n’établit une relation qu’avec lui-même.

Soit, mais alors d’où viennent nos idées ? Descartes répond en disant que certaines sont innées, c’est-à-dire inscrites en moi, d’autres adventices, imprimées en moi par le monde extérieur, d’autres sont fabriquées, ces dernières ne sont donc que des chimères et ne correspondent à rien. Thibaut Gress, fait alors remarquer à son lecteur que seules les idées adventices posent un problème puisqu’elles semblent nous demander d’admettre une certaine consistance au monde extérieur en tant qu’origine des idées. Mais nous avons vu que pour Descartes, le monde est incertain, évanescent, précaire ! La logique nous demande donc renoncer à ces idées adventices. Il faut bien comprendre, explique l’auteur, que Descartes régulièrement « met en scène une lutte entre la tendance spontanée de l’esprit et ce qui se produit réellement en lui. »6

Il faudrait néanmoins examiner s’il n’existe pas au moins une autre idée qui ne puisse être produite que par une cause extérieure à l’esprit sans pour autant être adventice, c’est-à-dire appartenant au monde.

La dixième leçon est justement consacrée à cette question traitée dans la troisième méditation. Descartes part du principe qu’un effet doit avoir une cause proportionnée. Cela signifie donc qu’aucune de mes idées ne saurait avoir plus d’être que moi qui suis cause de sa réalité formelle. Mon esprit doit donc contenir les éléments qui en rendent possible la représentation. » 7

Mais si l’un des éléments indispensables à la représentation d’un objet ne pouvait être produite par mon esprit, alors il faudrait bien admettre l’existence d’une « entité autre que mon esprit. »8 Pourtant l’analyse de la réalité objective des idées semble n’avoir besoin que de l’esprit pour être formées. Il reste cependant l’idée de Dieu. C’est à cette dernière que T. Gress consacre la onzième leçon de son cours qui vient clore l’explication de la Troisième Méditation.

La ratio cognoscendi se représente Dieu sous la forme d’une substance, comme l’esprit le fait de beaucoup d’idées. Descartes va ainsi entreprendre d’examiner les propriétés que l’esprit attribue à cette substance. La définition que Descartes donne de Dieu exclut, nous savons déjà pourquoi, la bonté : il est défini comme infini, tout puissant, omniscient. Il est donc toujours sous-entendu qu’il puisse, n’étant pas défini comme bon, être trompeur. Certes cette idée objective de Dieu est culturellement déterminée, mais il reste que sa réalité formelle est universellement présente : qui n’a pas la représentation de l’infini, de la puissance, de l’éternité ? Or, cela étant posé, je suis contraint de poser l’existence d’une substance infinie, appelée Dieu par métonymie, par le fait que moi qui suis une substance pensante finie je ne peux pas être cause de l’idée d’une substance infinie. Telle est la thèse posée par Descartes qui va devoir la justifier. Et ce n’est pas par la négation de ma propre finitude que je trouve l’infinité de cette substance, mais bien plutôt par l’idée de cette infinité que je découvre ma propre finitude. En effet, rappelle classiquement l’auteur, comment savons-nous que nous sommes imparfaits, limités, sinon « en vertu du fait que nous concevons inauguralement l’infinité »9 ; ce qui au passage vient rendre compte de la possibilité même du doute ! Tel serait alors le ressort caché de ce théâtre baroque de la conscience. Mais peut-être est-ce moi qui suis potentiellement infini, auquel cas je pourrais référer l’idée de substance infinie à mon propre pouvoir ? Mais Descartes répond à cette objection en établissant que ma connaissance, en s’accroissant sans cesse, montre qu’elle ne saurait parvenir à un savoir infini en acte. L’auteur examine la force de cet argument en nous rappelant que la distance entre l’infini et un très grand nombre restant toujours infinie, l’accroissement continu de mon esprit démontre son incommensurabilité avec cette idée claire et distincte qu’il a de l’infini.

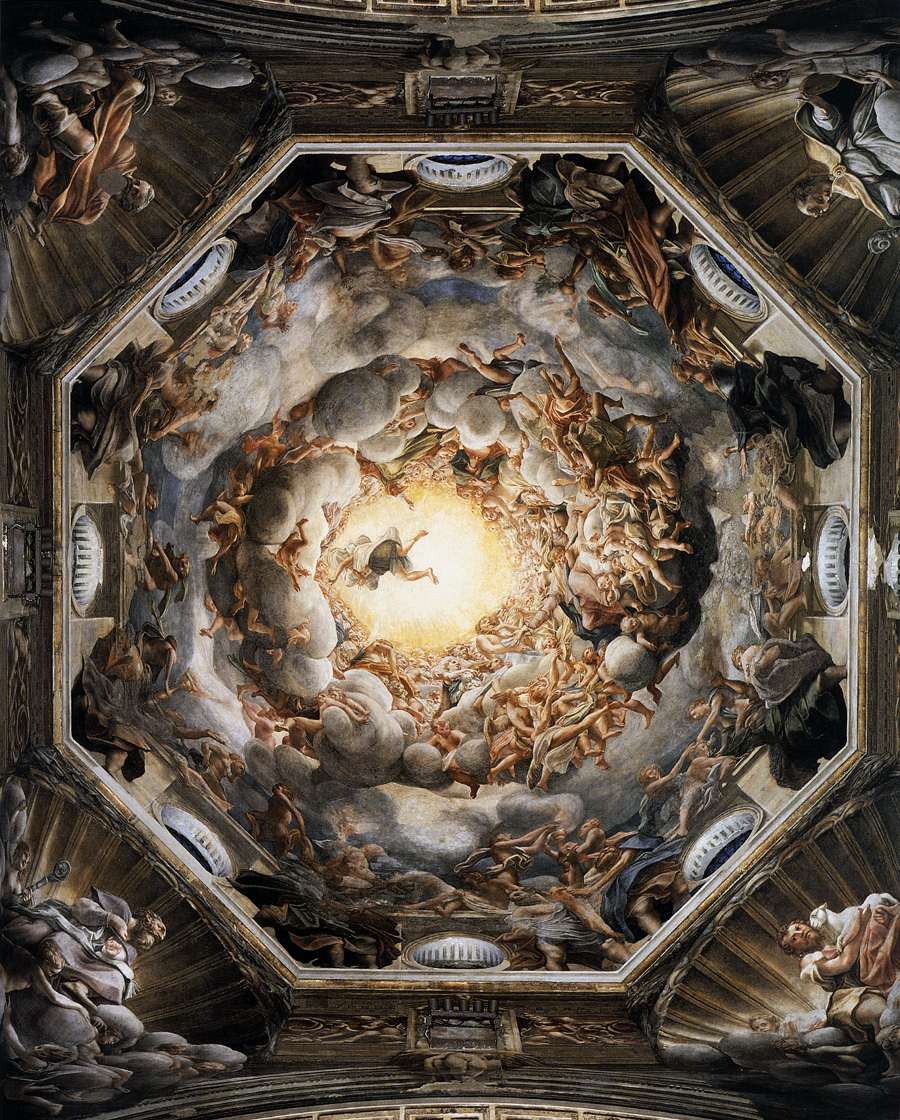

Thibaut Gress revient dès lors à son thème de prédilection et montre combien cette démarche cartésienne est baroque en la comparant à « l’infini des peintres qui, par des effets tout à fait virtuoses de perspective, parviennent à figurer l’infini des Cieux et du Divin. »10 C’est donc par le signe en moi de son existence que l’infini m’appelle à le penser et « je ne puis donc remonter de l’idée à l’Être qu’en vertu du fait que l’idée est déjà un signe de l’Être » 11.

La deuxième preuve donnée par Descartes, en prenant appui sur les illusions du monde sensible pour remonter vers Dieu, s’adresse d’abord aux thomistes. La question est alors de savoir s’il est possible que moi, qui existe comme chose pensante, produise par moi-même l’idée d’infini. La première possibilité serait que je me sois donné l’être sans intervention divine, mais alors je me serais donné la perfection que je suis en mesure de penser ! Au passage, l’auteur nous montre que Descartes met à nouveau en question la bonté supposée de Dieu, puisque, si j’avais été créateur de moi-même, je n’aurais manqué de me donner la perfection que je suis capable de penser et Dieu aurait pu en faire autant en me créant… or, il ne l’a pas fait.

De même cette cause de mon être possédant cette idée d’infini ne saurait être référée à mes parents biologiques, car il faudrait qu’ils possédassent par eux cette idée, bref qu’ils soient Dieu. Or mes parents ne sauraient, étant du monde, être cause d’autre chose que de cette matière à laquelle est associé mon esprit. Les thomistes se fourvoient en cherchant à rendre compte de Dieu en passant par le monde sensible. C’est donc Dieu qui a mis en moi cette idée conclut Descartes, comme « la marque de l’ouvrier empreinte sur son ouvrage » 12. Mais comment, interroge T. Gress, Descartes peut-il dire que je suis à l’image et ressemblance de Dieu puisque je suis imparfait et limité quand il est infini et parfait ? Parce qu’en me pensant je retrouve déjà Dieu sans lequel je ne me connaitrais pas tel, mais plus encore et surtout parce qu’en me pensant moi-même je me découvre comme Lui hors du monde et démontrable. Et en moi-même et donc hors du monde, je le rencontre Lui.

Présence d’un art d’écrire ?

Ainsi que le souligne l’auteur dans la conclusion de ce cours, Descartes aurait pu s’arrêter à la troisième méditation, « si tant est que l’on accorde crédit au projet officiel, et maintes fois réitéré, de prouver l’existence de Dieu et de démontrer l’immatérialité de l’âme. »13 Pour l’auteur de ces leçons, si les trois premières méditations visent à montrer le monde comme une scène de théâtre baroque plein d’illusions, les trois suivantes vont permettre à Descartes de suggérer, par un subtil art d’écrire, « où le niveau officiel [du discours] dissimule le niveau officieux »14, que Dieu ne se soucie guère des spectateurs.

La Quatrième Méditation aborde justement ce problème épineux de la bonté que les théologiens attribuent à l’essence divine. Et comme il s’agit d’échapper à leur censure, Descartes, fort subtilement, suggère au lecteur qu’il ne pense pas vraiment ce qu’il écrit en affirmant que Dieu ne saurait vouloir nous tromper.

L’argumentation sinueuse commence par interroger notre imperfection : comment se fait-il que le créateur tout-puissant nous ait faits faillibles ?

Dans un premier temps Descartes exempte Dieu de la responsabilité de l’erreur en déréalisant celle-ci. Dieu étant tout puissant ne peut logiquement être mauvais puisque le mal est une imperfection. Ainsi, encore une fois, loin de démontrer positivement la bonté de Dieu, il préfère la déduire de sa puissance. Mais en exemptant apparemment Dieu de nos errements, il ne fait que le rendre coupable, car comment un Dieu tout puissant et sans malice aurait-il pu échouer à nous créer infaillibles ? Parce que Dieu n’est créateur que de la réalité et non de l’erreur qui n’est pas une réalité, mais un manque. Je n’ai donc pas été créé faillible, mais il reste que le mauvais usage de mes facultés – entendement et volonté – est possible.

Mais pour autant la question ne saurait être résolue aussi aisément, car Dieu aurait bien pu me créer de telle sorte que je n’aie pas cette faiblesse de mésuser de mes facultés ! « Pourtant il ne l’a pas fait. Si Dieu est bon, il faut donc en déduire qu’il serait meilleur pour moi de me tromper que de ne pas me tromper, puisque le produit d’un Dieu bon ne peut être mauvais sans que cela entraine de contradiction. »15 Quelle ironie, souligne T. Gress, car qui pourrait dire qu’il est préférable d’être dans l’erreur ? D’autant plus que Descartes a auparavant défini l’erreur comme étant une malice, une imperfection.

L’interprétation que propose alors T. Gress est que Dieu n’est bien évidemment pas positivement mauvais, mais pour autant n’est pas non plus positivement bon. Il serait donc indifférent à mon imperfection dont il reste toutefois responsable en tant que créateur.

La leçon 13 est consacrée à ce que l’auteur appelle la fausse théodicée cartésienne. Descartes commence son argumentation par une pensée qui lui « tombe en l’esprit » en proposant une distinction qu’on retrouvera chez Leibniz : ce qui apparaît comme imparfait lorsqu’on le considère isolé, participe à la perfection du tout. Mais, souligne T. Gress, cette hypothèse est étrange, puisqu’elle semble supposer qu’il existe autre chose que moi. Or, Descartes rappelle malicieusement que mon existence et celle de Dieu sont seules certaines à ce stade de la méditation. De plus, en admettant que nous passions outre la logique interne du texte, il reste qu’il faudrait admettre que mon imperfection est indispensable à la perfection du monde, ce qui ne pourrait nous permettre de conclure en la bonté divine, mais encore une fois en son indifférence me concernant. En donnant l’impression de vouloir disculper Dieu, en réalité Descartes met davantage en évidence sa responsabilité. Mieux, pour T. Gress, Descartes dans ce plaidoyer veut « tourner en dérision les entreprises classiques de théodicée »16

Il ne reste alors qu’à chercher la cause de l’erreur non dans le seul entendement dont les idées ne sauraient être qualifiées de vraies ou fausses, mais dans la volonté qui détermine le jugement en l’orientant vers une affirmation ou une négation. Or le vouloir semble plus prompt que la raison et la conduit de la sorte à manquer de prudence. Dès lors, bien que Dieu demeure la raison de ma faillibilité, il me reste la liberté de suspendre mon jugement pour, à défaut de connaître la vérité, ne pas embrasser l’erreur en choisissant bien plutôt d’assumer mon ignorance. Laquelle ignorance vient encore une fois de l’imperfection de ma nature créée et donc, comme le suggère encore Descartes entre les lignes, de la responsabilité de Dieu. L’infinité de ma volonté, seule face à mon entendement livré à son imperfection, me donne ce sentiment angoissant que me fait éprouver l’absence de Dieu.

Mais pour autant ma volonté ne saurait être comparée à celle de Dieu puisque cette dernière, contrairement à la mienne, est éclairée par une connaissance tout aussi infinie. Pour Dieu il ne saurait y avoir de suspension du jugement. Telle est ce dernier point dont traite la quatorzième leçon de ce cours. De plus, et bien pire, si Dieu nous a faits formellement libres, mais sans nous éclairer,

« alors cette liberté est un cadeau empoisonné qui marque une fois encore l’indifférence divine vis-à-vis de notre sort et la contingence de notre salut. » 17

En effet, le choix d’une erreur ne saurait être le fait d’une volonté authentiquement libre, pas plus que ne serait authentiquement libre une conscience qui serait conduite au vrai par la grâce divine, car alors elle subirait une contrainte externe. Nos erreurs ne sont donc qu’un assentiment imprudent accordé à notre ignorance dans laquelle nous maintient notre entendement limité. Bien que faisant semblant de dire le contraire, Descartes impute donc la responsabilité de nos erreurs à Dieu qui nous a créés si limités. Descartes insiste sur ce point lorsque faisant encore semblant de disculper Dieu, il écrit qu’ « il est du propre de l’entendement fini de ne pas comprendre une infinité de choses, et du propre d’un entendement créé d’être fini » 18. Une telle contradiction, souligne T. Gress, ne peut être qu’un clin d’œil, car si ce qui est créé est nécessairement fini, comment Descartes a-t-il pu affirmer que la liberté de notre volonté est infinie ? C’est donc qu’il s’adresse au lecteur attentif, pour une fois encore, rendre Dieu responsable de cet assujettissement à l’ignorance. Bien entendu, Dieu aurait pu me créer « tel que je ne me trompasse jamais » ainsi que l’écrivait Descartes dans la même quatrième méditation.

Thibaut Gress conclut ce chapitre en insistant sur le fait que la position cartésienne sur l’indifférence divine ne pourrait sembler scandaleuse qu’à un esprit fini qui se croirait capable de penser comme Dieu qui est infini. Pour pouvoir juger moralement de Dieu, il faudrait au moins admettre qu’une morale rationnelle puisse être établie, or dans le Discours de la méthode, Descartes montre qu’il faut y renoncer et se contenter de quelques maximes d’une morale provisoire. On comprend alors mieux pourquoi Descartes se refuse à qualifier Dieu de bon ou mauvais. Cette mise en perspective de la méditation cartésienne, par T. Gress, apporte un éclairage extrêmement éclairant sur l’éthique cartésienne.

De plus, et pour terminer, s’il convient de penser Dieu par-delà bien et mal, alors il reste que Dieu n’étant pas trompeur, « nous avons plus à déplorer notre ignorance qu’à nous méfier de nos idées » 19, car si ces dernières sont claires et distinctes alors notre volonté en les choisissant nous permet d’accéder au vrai.

Reprise de la question de Dieu

Partant de ce qui a été établi à la fin de la quatrième méditation, Descartes va donc chercher à évaluer la validité des idées sur ces seuls critères de clarté et de distinction. Nous savons maintenant que Dieu n’est pas trompeur et ne m’a donc pas créé pour se jouer de moi ; mais cela n’implique nulle bonté positive de ce dernier. Au regard de mon esprit, les notions simples qui structurent mes représentations et me permettent de les mesurer ne peuvent donc être trompeuses. « Pour le dire très simplement, les notions primitives par lesquelles nous nous représentons le monde consistent à nous représenter le monde selon des rapports quantitatifs » 20 explique T. Gress. Cela ne veut aucunement dire, précise-t-il afin d’éviter toute confusion, que Descartes réintroduirait l’existence du monde. « Il n’est donc pas besoin que le monde soit pour que je dispose de la notion de grandeur, de figure, d’extension, de largeur, de durée, etc. » 21 car l’idée même d’esprit les impose. Comme l’écrit Descartes, il n’est pas besoin qu’un triangle existe pour me le représenter comme une image et concevoir ses propriétés géométriques qui s’imposent à mon esprit clairement et distinctement comme son essence.

Si par ailleurs l’on pose que tout ce qui est pensé clairement et distinctement existe, alors l’idée de Dieu doit pouvoir être pour nous claire et distincte. Il y a tout de même là un cercle, déjà relevé par les correspondants de Descartes, car si la non-tromperie divine est ce qui garantit ma représentation et son rapport à l’être, alors comment puis-je prétendre prouver l’existence de Dieu à partir de cette assurance qu’il ne peut vouloir me tromper ? Tout simplement, propose T. Gress, parce que Descartes ne cherche plus à prouver stricto sensu l’existence de Dieu, ce qui est déjà fait, mais à vérifier le principe de la nécessaire clarté et distinction des idées vraies. Pour le dire autrement,

« je cherche à déterminer si cette réalité est connaissable au même titre qu’une connaissance scientifique. C’est donc moins l’objet de ma découverte qui importe que la forme même de sa découverte. » 22

Pour Descartes, l’existence de Dieu s’impose à l’esprit comme une idée claire et distincte, même en admettant que tout ce qui a été admis dans les quatre premières méditations (j’existe, Dieu existe et n’est pas trompeur) ne l’ait pas été. Mais peut-on par contre passer de l’idée claire et distincte à l’existence ? Oui, écrit Descartes, car « je trouve manifestement que l’existence ne peut non plus être séparée de l’essence de Dieu, que de l’essence d’un triangle rectiligne la grandeur de ses angles égaux à deux droits, ou bien de l’idée d’une montagne l’idée d’une vallée » 23. En d’autres termes, le concept clair et distinct de Dieu comprend essentiellement l’existence, car un être qui n’existe pas ne saurait être parfait. Mais ceci implique-t-il qu’un Dieu existe de fait ? Cela n’implique-t-il pas plutôt seulement que l’idée de Dieu implique l’existence, comme l’idée de la montagne implique celle de la vallée de telle sorte que penser l’un revient à penser l’autre ? Cela pourrait être le cas si l’idée de Dieu n’était pas singulière et n’impliquait pas de soi son existence, conceptuellement parlant. En effet, si je peux me représenter le concept de triangle sans l’existence, c’est tout simplement parce que ce concept de triangle n’implique pas l’existence ! Mais le concept de Dieu tout au contraire l’implique. C’est bien ce point qui sera attaqué par Kant dans la Critique de la raison pure, rappelle T. Gress, lorsqu’il fera remarquer que l’existence ne peut être intégrée à un concept, mais s’ajoute toujours synthétiquement à celui-ci. Mais peut-être Kant n’a-t-il pas compris que ce concept n’est pas un concept parmi les autres, et est-il « resté fermé à l’analyse matérielle dudit concept. » 24 Mais comme le reconnaît T. Gress, il est cependant difficile de reprocher à Kant cette lecture formaliste qui pourtant est la seule possible, à moins d’admettre que Descartes ait produit un raisonnement absurde.

Descartes poursuit en faisant valoir que non seulement cette idée de Dieu est au fond la plus claire et distincte de toutes les idées qui le sont, mais qu’elle en est la garantie, car si l’athée raisonne bien, il ne peut être assuré de la validité de son raisonnement, puisqu’il lui manque la garantie de la non-tromperie divine. L’athée, commente T. Gress,

« est comme enfermé dans le mouvement baroque que nous avions identifié dans les premières Méditations : emporté par l’errance, le doute et l’inconstance, il rencontre l’impossibilité de garantir ses propres pensées […] [il] s’épuise dans les jeux de faux-semblants et d’incertitudes et ne parvient pas à découvrir cette trouée vers l’Être que représentent Corrège et Carrache. »25

L’auteur met alors en évidence le second cercle du raisonnement de Descartes sur la garantie divine du souvenir des évidences dont j’ai eu l’intuition auparavant, car comment le souvenir de l’intuition de la non-tromperie divine peut-elle être garantie au moment où elle me rassure sur mes autres souvenirs ? A moins, qu’encore une fois, ainsi que le suggère T. Gress, Descartes use de cet art d’écrire en trompe l’œil qui caractérise les trois dernières méditations ? Peut-être Descartes est-il à mots couverts en train de nous dire que « le déploiement de cette non-tromperie n’est jamais qu’un moyen destiné à dissimuler le problème de l’inconstance mondaine qui nous accable. » 26 Au fond, poursuit T. Gress, peut-être faut-il interpréter ces cercles logiques comme signifiant l’impossibilité de démontrer l’essence des choses et donc « de l’infinie précarité de nos connaissances. » 27 Sur ce point, cette piste de lecture n’est que suggérée avec prudence par T. Gress qui n’exclut pas bien d’autres possibilités.

L’incongrue Sixième Méditation

L’auteur souligne à l’orée de ses trois dernières leçons l’inutilité apparente d’une méditation qui ne semble plus s’inscrire dans le projet annoncé au début de son ouvrage : démontrer l’existence de Dieu et la nature immatérielle de l’âme. Il y a cependant une certaine continuité de cette sixième méditation avec la cinquième puisqu’il « s’agit de se demander si ce que nous connaissons d’une manière claire et distincte correspond à un état réel du monde. »28

T. Gress montre encore une fois que tout le raisonnement de Descartes repose sur l’articulation entre ratio cognoscendi et ratio essendi. Le monde matériel pourrait bien être créé par Dieu ; il n’y a dans cette hypothèse aucune contradiction logique. Descartes a alors recours à l’imagination, dont il souligne qu’elle n’est pas essentielle à mon être : si je peux avoir une idée claire et distincte du triangle et du chiliogone, il reste que je ne peux imaginer que le premier. Donc, il faut alors bien admettre que l’imagination rencontre une résistance à la puissance de l’esprit, le corps matériel, laquelle résistance prouverait l’existence du corps, l’imagination jouant alors le rôle de trait d’union bien faible entre esprit et monde matériel.

A moins, encore une fois, qu’il nous faille interpréter l’intention cartésienne autrement. « En apparence, il veut expliquer que si l’imagination ne relève pas de mon essence, c’est qu’elle doit dépendre de quelque extériorité à mon être ». Mais, dans l’ordre de raisons imposé par les Méditations, cela revient à dire que l’imagination n’a aucune réalité et ne serait alors plus qu’une illusion de l’esprit…

- Descartes, Méditation III, AT IX, 28 ; FA II, 432.

- Thibaut Gress, op. cit., Leçon 9, p. 106.

- Descartes, Méditation III, AT IX, 28-29 ; FA II, 433.

- Ibid.

- Thibaut Gress, op. cit., Leçon 9, p. 109.

- Ibid., p. 112

- Ibid., p. 122

- Ibid.

- Ibid., p. 129

- Ibid., p. 133.

- Ibid., p. 135.

- Descartes, Méditations métaphysiques, AT IX, 41 ; FA II, 453.

- Thibaut Gress, op. cit., Conclusion générale, page 257. On peut se reporter également à la page 214 qui interroge également la finalité des trois dernières méditations alors que « seules sont essentielles les trois premières méditations qui établissent l’immatérialité de l’âme et l’existence de Dieu… »

- Thibaut Gress, op. cit., Leçon 13, p. 160

- Ibid., p. 149.

- Ibid., p. 160.

- Ibid., p. 172.

- Descartes, Méditations métaphysiques, AT IX,48 ; FA II, 465.

- Thibaut Gress, op. cit., Leçon 15, p. 187.

- Ibid., p. 189.

- Ibid., p. 190.

- Ibid., p. 197.

- Descartes, Méditations métaphysiques, méditation V, AT IX, 52 ; FA II, 473

- Thibaut Gress, op. cit., Leçon 16, p. 204.

- Ibid., p. 210.

- Ibid. p. 213.

- Ibid. page 214.

- Ibid., p. 218.